孔鲤

按:

好友「谋杀戈多」是一个科幻骨灰级粉丝,题图是他用了十几年的社交头像,一个多月前和他聊起来中国科幻时,他说要写一篇中国科幻简史,这一拖就是一个月,写完后他说了一句话:

「

拖了一个月终于搞定,此刻的我畅快无比。

」

正文:

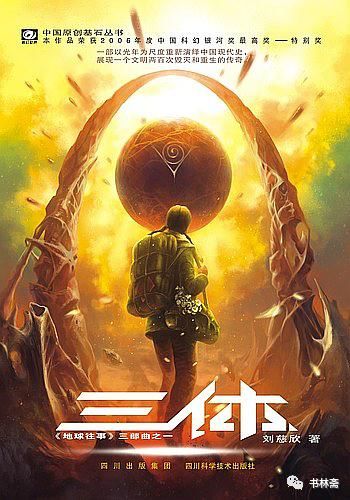

近来,一旦讲到中国科幻的话题,大部分人想到的第一个作品必然是《三体》系列小说。诚然,《三体》在国内科幻届已经占据了话题量的半壁江山。那么三体能够代表中国科幻吗?

可以,代表了中国科幻(小说)的上限。

然而对刚刚提及的那大部分人来讲此时好像陷入了那个经典的困惑状态:你知道世界第一高峰是珠穆朗玛峰,那么第二呢?第三呢

?

普罗大众并不知道有没有跟《三体》量级接近的本土科幻作品,也不知道中国科幻的平均数、众数在哪,中国科幻究竟行不行,似乎是个很模糊的问题。

中国科幻行不行,至少要有参照的标准,那么行的科幻在哪里?达到怎样的水平谓之行?

艾萨克

·阿西莫夫行不行?

菲利普

·

K·迪克

行不行?罗伯特

·

A

·海莱因行不行?史蒂芬·斯皮尔伯格行不行?斯坦利·库布里克行不行?詹姆斯·卡梅伦行不行?

行。

乔治

·奥威尔行不行?道格拉斯·亚当斯行不行?亚瑟·查尔斯·克拉克行不行?克里斯托弗·诺兰行不行?

行。

田中芳树行不行?手冢治虫行不行?大友克洋行不行?今敏行不行?押井守行不行?庵野秀明行不行?

行。

若经检索后仍不知道以上提及人名或其作品,出门右转不送。以上三段所提及人名分别为美国、英国、日本科幻创作代表人物,其作品并不局限于小说,还涵盖了电影、电视剧集、动画、漫画,无论是这些大师本身还是其作品,都从方方面面影响了全世界的科幻创作。从产值、行业规模、作品数、影响力来看,美英日三国毫无疑问是目前科幻届三霸主,从此三国市场中脱颖而出作品在世界范围内均有着经久不衰的影响力。

既然说到影响力,一部科幻作品能够拥有经久不衰的影响力,自然可以认为是好的作品、行的作品;换句话说,有没有经久不衰的影响力,就是衡量一部或者系列作品行不行的通俗标准;再推广开来讲,

能不能在较长一段时间内稳定推出一定数量有较高影响力的作品,就是衡量某人、某国的科幻作品行不行的标准。

通过上述标准,我们继续审视该三国科幻作品。

艾萨克

·阿西莫夫获奖作品一览。来源:维基百科。(刘慈欣曾凭借《三体》作斩获雨果奖2

015

年最佳长篇小说奖。)

右图为威尔史密斯主演的《我,机器人》改编电影。

阿西莫夫短篇科幻作品集《我,机器人》中给出了著名的机器人三定律,其后的几十年里涌现出众多围绕该定律展开的科幻作品,成为科幻届最为热门的命题之一。将阿西莫夫形容成科幻史上最为重要的人,可以说一点也不为过。后来的以阿西莫夫名字开创的《阿西莫夫科幻杂志》甚至壮大到足以垄断星云奖推荐权的程度。

根据菲利普·K·迪克作品改编的影视作品《高堡奇人》、《银翼杀手》、《全面回忆》,另有《少数派报告》。

《银翼杀手》所展现的未来城市的颓废面貌极大地参考了现实中香港九龙寨的风格,奠定了九龙寨对赛博朋克作品美学设计的巨大影响:汉字霓虹灯、全息看板、暗无天日的超建筑群、潮湿狭窄的小巷、卫生堪忧的路边摊、街头各色讨生活的居民以及超脱于此的主角等等招牌元素,同时将后末世情结深深植入到了赛博朋克的世界观中。

比如史蒂芬·斯皮尔伯格导演作品《人工智能》、《少数派报告》、《玩家一号》。

又比如詹姆斯·卡梅隆导演作品《终结者2》。

卡梅隆和斯皮尔伯格可以说是当今美国导演界的泰山北斗(卡梅隆生于加拿大,在美国开始导演生涯并取得现今成就,因此将他归于美国导演)。

2018年卡梅隆联合AMC推出剧集《詹姆斯·卡梅隆的科幻故事》,用了6集的篇幅给世人展示这位科幻巨匠的神奇世界。

根据道格拉斯·亚当斯作品改编的影视作品《银河系漫游指南》、《神秘博士》。其中《神秘博士》自1963年11月23日首播至今剧集总数已逾800集。

受到美国电影《金刚》影响,1954年怪兽科幻片《哥斯拉》面世,片中哥斯拉的怪兽形象作为始祖怪兽设计,深远影响着全世界60多年来众多怪兽形象的创作;同时开创了科幻作品反思原子能、核武器的时代;金刚、哥斯拉、异形可以被称为20世纪最为成功的三大怪兽形象。

1995年《攻壳机动队》剧场版中,押井守运用沉郁的气氛去进行自我认同的探讨,同时考虑到原作设定历史背景,场景设计也参考了香港九龙寨,与《银翼杀手》遥相呼应,并且对之后赛博朋克科幻中互联网的概念进化产生了巨大冲击,《黑客帝国》系列即是受该作影响而面世。

上述作品的成功有目共睹。作为娱乐商品,他们获得巨大的发行量、收获巨额票房;作为文化创作,它们制造了无数的拥趸,制造了一个又一个亚文化圈;作为文化产业,它们制造了无数的就业岗位,无数的技术进步,无数的而作为迷因,它们不停的复制、繁衍、变种、进化,俨然获得了生命,经久不息地为世人带来惊叹。

星战系列将成功在电影的分类里加入了「科幻」这一子集。所以对于其他科幻电影来说,这些作品的影响不仅仅是停留在感官刺激:「

约翰在10岁时被《星球大战》打开了新世界的大门,26岁时带着他心爱的黑武士人偶坐在了属于自己的NASA工位里;克里斯在12岁时被《终结者》所震撼,34岁的他终于获得了梦寐以求的波士顿动力的offer……

」

这并不是开玩笑。

科幻的力量,经年累月间,转化成了生产力。

现在我们再来看看刚刚的问题,这样的科幻行不行?

答案不言而喻。

反观中国科幻届,浓墨重彩地留下痕迹的作品有哪些?

1988年中国儿童电影制片厂推出了可以说是国产科幻「巅峰」的儿童科幻电影《霹雳贝贝》。该片由宋崇导演,张之路编剧,在此我们记住张之路这个名字,稍后我们还将提到。

可以说90年代成长起来的朋友,有相当一部分曾在中央六套看过该片。不少人将之奉为珍贵的童年回忆,足以说明该片具有一定的代表性。

1980年上映的电影作品《珊瑚岛上的死光》可以说是国产科幻电影开山之作,然而充满当时意识形态局限性的故事及糟糕的拍摄,并没有让它留下足够的美评。

但至少这部作品标志着一个新时代的开始。

《太阳之子》是一部上映于1990年的电视动画连续剧,主要内容讲述的是以太阳之子为代表的光明与蝎子精为代表的黑洞世界的斗争故事。

故事设定十分有趣,该作将黑洞看做另一个世界空间,可以说非常具有科幻意识,然而反派确是一个蝎子精,对的,不是蝎子星人,而是蝎子精。

这在国产「科幻」作品中是十分常见的现象——科幻玄幻傻傻分不清。好比后来的科幻(魔幻)巨制——《魔幻手机》等等作品。

值得一提的是,该片中出现了一个与「克苏鲁」极其类似的章鱼精形象。

与太阳之子同时期还推出了一系列极具特色的动画「科幻」作品:

《魔方大厦》,包括并不十分科幻的《特别车队》、《邋遢大王》等等。

这些作品可能在科幻这个命题范围内存在较为致命的缺点,比如不严谨、比如科幻玄幻的模糊,但是在艺术风格上却十分有建树。甚至引领了一段国产动画乃至国产儿童影视作品Cult风的时期(这阵Cult风是由电影届刮来的,在此不作讨论)。笔者本人十分不解,为何当年的儿童作品都做成如此让人恐惧的风格。童年阴影,《魔方大厦》妥妥地跑不掉。

既然话题来到了童年阴影,我们怎么能不说1997年的儿童科幻电影《疯狂的兔子》呢?

瘆人的配乐,扭曲的画面,洗脑的台词,不停重复无意义动作刺激感官的剪辑,这无疑是儿童Cult片登峰造极之作。该片编剧——张之路。

张之路对儿童科幻这件事有一定执念的,「疯狂的兔子」这一概念曾反复在其长短篇小说作品中出现,从其创作经历来看,儿童科幻小说、电影,都是他的侧重点,在他努力之下也确实在国产科幻的历史上留下了他的一笔。

讲到这儿,国产科幻的特点已经跃然纸上——缺乏理论支撑,缺少严谨的逻辑,较为糟糕的制作水平——总结而言就是低幼化。

前文所举示例作品虽多为儿童向作品,但总体上是可以代表国产影视界制作思维习惯的——将科幻看成不切实际,把拍科幻与儿童相结合好似才不会被人讲不务正业,而且即便是大众向的作品也是浓浓的一股低幼味。

国产电影《异想天开》中的外星人,以及在飞行中的国航机翼上与外星人战斗的男主。剧中穿插了不少当年可谓最火的话题作为彩蛋:《阿童木》、《少林寺》、机器人、香港黑社会等被悉数收入。

片中的桥段设置显得过于随意,理论支撑上也毫不讲究,不少科幻概念都是借第三人之口直接介绍,手法不成熟,而终末剧情则是男主梦醒,原来前面一切不过是白日梦一场。

就这样,导演将剧中所有或疯狂、或有创意、或幼稚的想法全部推翻,似乎在告诉所有观众,这些不切实际的想法,本人概不负责。

这或许就是中国电影工业对科幻的看法。好像「

一个男权主义严父听着孩子天马行空的想法却觉得他一无是处

」一般,却不知「

一切都是在自己的影响下自然发生

」,并「

丝毫不想负起责任

」。

以上科幻影视作品,代表着2000年以前,中国科幻影视作品的水平,而自千禧年以后,互联网与生活的交集越来越大,越来越多的优秀西方科幻作品将我们的注意力带向了更远的地方,国产科幻影视作品渐渐不再能够引起人们的讨论。

无论从情感角度,还是理性分析,仅与国产影视作品比较,以上作品也难以归入优秀的「中国影视作品」的行列。若同西方世界同期的作品比较,孰优孰劣也相当明显。

但这并不是因为中国科幻先天就是不足的。

当然也不是说中国就没有科幻。数十年来,科幻的一枝独苗——《科幻世界》——始终在苦苦支撑着中国科幻作品。王晋康、柳公子、何夕、韩松、大刘,几无例外都是从科幻世界走进公众视野的。而科幻世界昙花一现的优秀作品也数不胜数。

只是真正的现象级作品,仅《三体》尔。

像《星战》、《迷航》那般产生有影响力粉丝群体的,仅《三体》尔。

热潮席卷至国外的,仅《三体》尔。

何也?

任何文化作品的创作都是脱离不了时代局限的。

中国科幻也是。

从刚刚讲到的这些国产作品中,他们缺点处的共性,大多集中在核心概念科学性差,情节逻辑性差,娱乐性较低;表现手法欠缺,审美水平堪忧。不严谨地讲,《珊瑚岛上的死光》小说版刊登于《人民文学》1978年08期,标志着我国现代科幻文学创作的起步。

那么西方国家源于何时呢?约始于在1860年代,儒勒·凡尔纳的创作黄金期。

足足110多年的抢跑。110年间得积累了多少可供以改编的典范?且科幻电影制作,中国也落后了领先者近80年——1902年《月球旅行记》与1980年《珊瑚岛上的死光》电影版。

这确实是时代的锅。

以上也正昭示着中国科幻市场所欠缺的基础。

科幻作品发展的第一基础是较高的工业化水平。工业化水平包含了两个方面,一是经济水平,二是教育水平。

高速的经济增长会带来蓬勃的科幻创作发展。自二战结束,美国坐稳了资本主义世界强国的头把交椅,1945年到1970年间经济增长迅速,原子能技术、空间技术,均在这一时期大放异彩。较高的工业化水平,较高的科技水平,自然是经济迅速发展所带来的。古语云饱暖思淫欲,日新月异的技术,不断提升到生活质量,就是孕育科幻作品的绝佳温床。

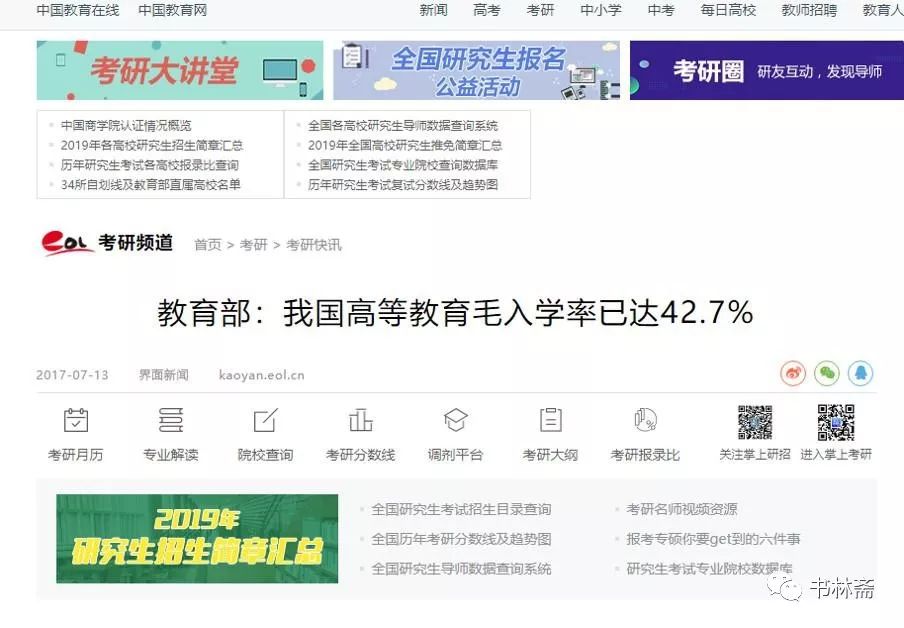

伴随着随着经济崛起而来的是教育水平的提升,具备基本的科学素质,则是创作传播科幻概念的基本要求。1970年的美国,高等教育毛入学率已达49.4%,而我国2017年数据是42.7%。

单纯针对文字作品而言,美国科幻公认黄金期是40-60年代,在这个时期成长起来的美国青少年,受所接触的文化产品的影响,渐渐地形成了他们自己专属的认知体系。

青少年,无论在何时何地,永远是受文化产品影响最深的人群,在这段时期,兴起了数支亚文化圈,摇滚、嬉皮士和我们今天的主角——科幻,这些亚文化极大地影响着当今世界流行文化的演变,无限的可能性,在这一年代的青少年中爆发。

与此同时,欧美文化市场繁荣异常,大众题材的影视文化作品中,精品层出不穷,这也为科幻创作的影视化积聚了相当大量的市场基础、技术基础。因此七十年代中后期,美国涌现出一批极为成功的科幻影视作品系列——《星球大战》、《星际迷航》、《回到未来》等等,这便是40—60年代的成长起来的那批年轻人回报给世人的礼物。

当然也不是说,此时的美国科幻届遍地是黄金,个个是人才。一部成功作品往往需要无数的垃圾作品的尸骨来铺路,那么精品的层出不穷,自然伴随着更多更大量的次品被时间遗忘。这就要求文化市场的繁荣程度必须达到空前地步。至少70年代后的美国文化市场是能够做到这一点的。

我们也应明白,科幻创作从来不是以青少年为主导的。库布里克40岁:《2001太空漫游》;卡梅隆的《终结者2》摄于37岁;雷德利斯科特42岁:《异形》;乔治卢卡斯33岁《星球大战》……

这说明了什么?优秀的科幻创作在具备了足够的条件后,也还需要有成长的时间。

对照我国的现状,在充满限制的条件下成长起来的这批中年人,还没能出现足够大足够多的脑洞来支撑起中国科幻走向成熟,但纵观近年的文化市场,大繁荣正悄然而至。

没准,这一代青少年走上中产阶级之时,便是中国科幻走上正途之日。

阅读原文处可查看文章集锦。

来公众号「书林斋」(Kongli1996)、微博「孔鲤」及豆瓣「孔鲤」。

我写,你看。