曾经有一位朋友问起:“我活了大半生,到现在都不是很清楚,做人是张扬一点好,还是低调一点好?”

我回答他:“这世上有两种命运,一种是先甜后苦,另一种是先苦后甜。”

“若你想要先苦后甜,那就低调一点行事,但是如果你想先甜后苦,张扬一点也无妨。

”

人活一辈子,每个人的生命都是有限的,人生当中,很多的机会,也是稍纵即逝的。

珍惜自己的人生,便不能太过轻狂,做太多令自己悔恨的事情。毕竟古希腊哲学家赫拉克利特也曾提示过我们:

“人永远无法同时踏入两条一模一样的河流”。

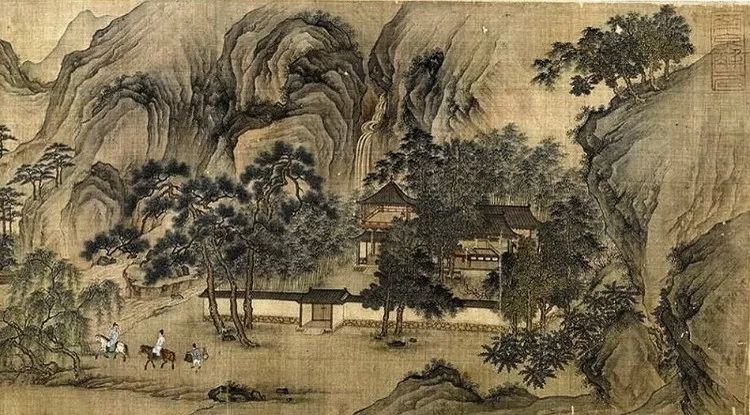

人生,是一段买不到后悔药可买的旅程,正如唐伯虎的《绝笔》:

公元1739年,清代中期的重臣张廷玉完成了《明史》,比心学大师王阳明大两岁的唐伯虎,终于在史书上有了属于自己的一笔。

《明史》对于唐伯虎的记载篇幅不重,只有短短的265个字,归根结底,也只有一个字,那就是:

狂

。

年少轻狂,未必是件坏事。一个年轻人没有几分意气,那岂不是枉为少年?

更何况,唐伯虎从小就是世人眼中的天才,

弘治十一年,南京应天府举行乡试,18岁的唐伯虎参加了这次考试,并且考上了第一名,成为应天府的解元。

要知道,范进54岁才考中秀才,唐伯虎的起跑线,是很多普通人的终点线。

而少年王阳明在十几岁的时候,对着自己的父亲,说了五个字:“我要做圣人。”

虽然同是江浙人,也同样是天才,但是唐伯虎终究不是王阳明。为什么要这么说呢?

毕竟,大明王朝的状元的儿子和小酒馆老板的儿子处在不同的阶级。他们生活在两个不同的世界里,各有各的悲喜。

在那个万般皆下品,唯有读书高的年代,商人的社会地位,并不高。

我们不得不承认,阶级这件事,一直都存在。唐伯虎就像是平凡的你我一样,只是小人物。

没钱、没权、没后台,有的只有自己的双手和闯荡世界的勇气,不过幸运的是,他有才华。

更幸运的是,他生在了一个自由的时代。唐伯虎正好赶上了明中期资本主义的萌芽,商人的地位稍有改善,也可以参加科举了。

此时的唐伯虎想要改变命运,也只有像我们中的大多数人一样,削尖脑袋往上拱。

把脑袋削尖的方法只有一个,就是趁着自己年纪轻轻中了秀才,继续参加科考,争取早日出人头地。

大考在即,他却没有像其他考生一样学习,而是去青楼消遣。并且被当场抓住,险些毁了自己的仕途。

一个年轻人有些狂气,我们可以称赞他少年壮志,意气风发。

但是这种不计后果的狂妄,就是没有脑子的表现了。

唐伯虎是个天才,奈何命运就是喜欢和生活顺遂的人开玩笑。

25岁前,唐伯虎凭借才华,顺风顺水,逍遥快活。可是,在25岁这一年,唐伯虎的家人相继离开了这个世界。

这一年,那个狂放不羁的年轻人唐伯虎消失了,却而代之的是压抑痛苦的唐白虎。

“伯”通“白”,白虎是世间克星,唐伯虎伤心过度,甚至开始怀疑家人的死,全怪自己名字不好。一切的苦难,使得这个20多岁的男人少年白头。

看到昔日意气风发的好友日渐消沉,唐伯虎的发小祝枝山出现了,他安抚唐伯虎:

“唐兄,人生本来就是悲喜难测的,你一定要振作起来,回到考场上拼一拼,功名考上了,何愁家业不兴?”

天才开始认真,普通人就输了。

唐伯虎在29岁的这一年,参加应天府公试,一举取得头名“解元”,震惊了苏

州城。

【微信公号:

国学生活】

考了个解元,虽然也算是拿到了朝廷的铁饭碗,好歹生活有了保障,但是,狂生唐伯虎又开始狂妄不羁,风花雪月了。

如果他已经从男孩变成男人了,就应该更进一步考中进士,上演一出励志大戏。只可惜,他还没有长大!

有句话叫做“江山易改,本性难移”,说的便是唐伯虎这样的狂生。

生活刚刚对他露出微笑,他就又开始狂,有些人就是这样,吃了教训也不会成熟。

他的另一个好兄弟文征明给他写了一封信劝告他:“我父亲说你这个人很有才华。就是做人有点狂,恐怕一事无成,这样下去可不行。”

所谓的真心朋友,会在你功成名就的时候,由衷的鼓掌。在你得意忘形的时候,好意提醒,在你失意落魄时,给你温暖。

衣不如新,人不如故。

可是唐伯虎不懂这个道理,他直接写了一封《与文徵明书》斥责对方:“我生来就是如此,

你看我不顺眼,那就别和我交朋友了。

你以为我身边缺人吗?,比如我的老朋友徐经,家里有钱,人也有才华。”

然而熟悉明朝历史的朋友都知道,虽然徐经有钱,但是后人也只能通过他的曾孙徐霞客记住徐经,而文征明却成了大文豪。

有钱的朋友谁不喜欢?可是徐经再有钱,那也是徐经自己的。徐经会像文征明一样一门心思为你好吗?

唐伯虎人生的挫折,第一次是他自己糟蹋自己的前途,第二次是天灾人祸,第三次,他好了伤疤忘了疼,又开始狂了。

明朝弘治时期,王阳明和唐伯虎都从老家江浙出发,北上赶考。

王阳明就是当年考上了进士。而唐伯虎虽然考上了,却因为自己太狂,被剥夺了进士的身份。

这就引出了明朝历史上著名的“程敏政泄题案”,这件事在民间还有一个称呼,那就是

“唐伯虎舞弊案”

。

当年的情况是这样的:

这场科举的出题官叫做程敏政,为人高傲自负。史料记载“因自傲为人所疾”。这也是个狂人。

而当年的考生,除了唐伯虎,还有唐伯虎有钱的朋友徐经。

本来这些人也不会有太多交集,奈何徐经硬是拉着唐伯虎,提着礼物,骑着高头大马,去和主考官搞关系。

给备考老师送点礼,为以后的仕途铺路,这也是很正常的思路。但是他们忘了,出题官程敏也是个狂人!

程敏政自认为很有才,于是出了一道刁钻古怪的题目。他出的“问策题”是从一本古书《退斋记》中摘出来的,很生僻,王阳明估计都吓了一跳。

彼时唐伯虎也按奈不住自己的狂气,为了显得自己很有才,开始和别人一起押题,正好压中了《退斋记》。

只是这样,还无所谓,就在程敏政在改卷时,听说有一个考生的文章很好,字字珠玑,恰到好处地切中了题眼。

程敏政很自信地猜测:“此人必然就是唐伯虎。”

其实,这一切也不过是巧合,更巧的是,徐经也答对了这道题目。

所谓无巧不成书,不久之后京城就开始流传“江阴富人徐经贿金预得试题”的绯闻。

京城可是大明的首都,那是天子脚下,在皇帝眼皮底下都敢这么狂,明孝宗朱祐樘当然是大发雷霆,下令彻查。

所有人都跟着倒了大霉,唐伯虎的进士就这样取消了,并且被终身禁止参加科举。

如果一个人狂到连孰是孰非都分不清,即便他是个天才,那也只是个庸俗的天才。

无知者最轻狂,聪明人爱低调。

无知者最轻狂,聪明人爱低调。

鬼谷子告诫我们:“众口烁金,言有曲故也”

自古以来“人言可畏”四个字,就是聪明人处事的第一大忌。

人身上最可怕的器官就是这张嘴。明明就是不真实的谣言,说的人多了,也就变成了真理。

唐伯虎需要作弊吗?当然不需要!但是为什么会有舞弊的说法呢?

正史记载,官场上早就有人看程敏政不顺眼了,也有人想针对唐伯虎和徐经,因为他们为人太狂,早已得罪了不少人。

一个人年轻的时候再狂,始终是要面对现实的。挣扎了好多年,唐伯虎终于学会了向命运低头。

《易经》中,乾卦初的卦辞是:“潜龙勿用”。