“读书的人必是有追求的人”,今天我们提倡人们多读书、读好书,但市场提供的能够称得上是“书”的经典产品,严重不足,大多数是有书号的印刷品。信息时代,如何“回归内容本源,把握阅读趋势”,在2017杭州“阅读与大数据应用”峰会上,出版传媒、内容投资与大数据领域的顶尖专家共聚一堂,热烈探讨出版、阅读与大数据应用相关话题。以下为中国青年出版总社党委书记、社长皮钧在峰会上的精彩发言。

中国青年出版总社党委书记、社长皮钧

任何创新都来自“转场”而非“转型”,任何变革都来自和“升维”而非“升级”——出版业也是如此。

我们看到,微软不是IBM的“转型版”,而是“转场版”,由企业用户转向个人终端;苹果手机也不是诺基亚的“升级版”,而是“升维版”,由产业链通吃转向开放合作。同样。Google、Facebook、特斯拉以及阿里、腾讯、华为的成功,无不是“转场升维”的结果。因此,

面对任何产业的变化,我们首先改变的是思维方式,然后才是实现路径。

不管进行何种变革创新,目的只有一个:解决现有的主要问题,然后才能开出正确的药方。

那么目前出版业面临的问题是什么呢?

答案是:供给!是供给侧出了问题。

这个问题包含两个方面,一是对书的文化功能的认识,一是对出版业态的认识。

从书的文化功能出发,我们要明确两个认识:一方面,从人类发展轨迹看,人类文明是依靠抽象力传承的。文字是抽象力的载体,而书籍又是文字的载体,能够称之为书的都是承载抽象符号的载体。比如《易经》《资治通鉴》,都经过高度抽象,通过后世的解码来保证其传承性。书作为传承文明、承载抽象符号的载体功能,在当代还没有完全发挥出来。另一方面,中国文化的张力也尚未充分彰显。中国是一个文化大国、图书大国,当欧洲人还在手抄羊皮卷时,中国人的经典书籍已经汗牛充栋、浩如烟海了。但现在,

中国社会所有的现代理念都来自西方。不管是文化还是科技,发源地都在欧美,现代文化思潮也都产自欧美。我们只在传播文化上下了功夫,但在传承与打造自己的文化张力方面远远不够,这也是中国出版无法站在世界前沿的根本原因。

从书的业态方面看:

中国每年各类图书出版的总品种超过40万种,出版物过多,而好书太少。

其原因有二:一是书与印刷品没有区分。古代称书为“经典”,所以才提倡读书。而

今天我们提倡人们多读书、读好书,但市场提供的能够称得上是“书”的经典产品,严重不足,大多数是有书号的印刷品。

结果损耗了大量的书号资源、编辑精力及资金,出版社不能集中精力出好书。二是目前阅读的载体空前发展,而为内容付费的机制并没有建立起来,形成了出版社为各种渠道商打工的局面。

出版社的核心竞争力是什么,不是书,而是围绕“书”而形成的一整套“文化生态”,要回到图书的本源。

书只有具备四个属性才能称其为书。

其一,书是“契约产品”。

人们购买一本书实际上是向未来许诺和这本书产生联系----要花时间去认真阅读。

一本书其实是约定了人们未来的时间投入。

其二,书是“品质产品”。

读书的人必是有追求的人

,真正的读书人必定是一个高端的客户人群。

其三,书是“凝态产品”。一本书多半是一个作者的系统性思考与较为完整的表述,是个成品,是固化了一定文明成果的产品。

其四,书是“本源产品”。真正的好书往往在其文化内涵上承接了历史上和世界上横纵两个方面的传统,是可以溯源而上、直追其本的经典。

一个由高端人群、有效时间、文明成果、经典源流组成的生态系统,是围绕“书”而形成的,这是一个极为富饶的矿藏,掌握这个生态,才是出版社的核心竞争力。

在全球现代产业结构中,文化产业的占比大大提升,发达国家文化产业都是最重要的支柱产业。如美国文化产品出口是最大的商品门类,大片、软件、各类出版物统治了世界文化市场,苹果、微软、亚马逊、好莱坞……等等都是世界前列的大公司。我们在“十三五”规划中也将文化产业列为支柱产业,这表明我们已经站在一个大的潮流和历史风口之上了。

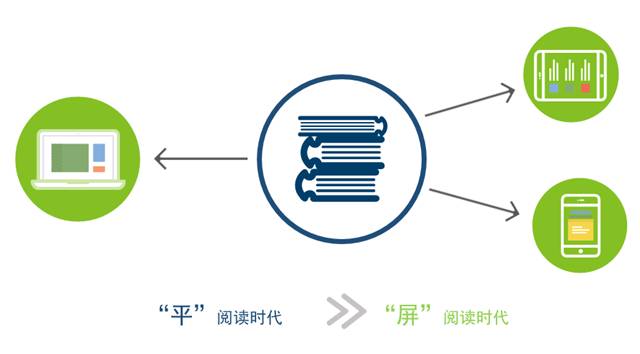

现在,国家提出文化产业要与信息、体育、物流、建筑、包装、广告、食品等产业延伸发展,创造新的业态。而且,从技术上看,文化的发展始终是与科学技术相伴而行的,技术决定着文化产品的形态和质量。印刷术、无线电、声光电、互联网、数字化等不同技术带来了不同时代的文化产品形态。这一切,都为出版业发展提供了前提条件和广阔舞台。

我们实际上看到的场景是什么呢?

人们很奇怪地把文化产业分成了三六九等,并且规定谁是传统媒体,谁是新媒体,而还对不同媒体的转型升级提出了不同的要求。

于是那些被称作传统媒体的就以互联网公司为榜样进行转型升级,而互联网公司则以“云计算、智能制造、大数据”为导向“转场升维”。

我们可以预见,在未来某个节点,一定会看到同样的场景:已经变成互联网公司的传统媒体又成了新的传统媒体,又艰难地向“云计算、智能制造、大数据”方向转变,而那些已经转变的公司继续“转场升维”,持续他们的市场地位与业态神话。

因此,以于出版业来说,是不能这样线性发展。

出版业要实现由“外场转向内场,一维升为多维”。

从外场转向内场。

在各种传播体系、传播平台、传播渠道、传播手段日渐丰富的今天,已经围绕出版内容形成了巨大的外场。无论从资金实力、技术水准还是从业人员、发展模式方面看,出版业在这个外场没有任何优势。其实很多行业都有这个特点:比如围绕电商形成的巨大的快递市场,围绕芯片形成的巨大电子市场。但是,这些外场都有强大的内场作为支撑,比如围绕苹果手机形成的巨大全球代工体系,围绕留学形成的全球庞大的培训体系,等等。但有一点是看得清楚的,即外场根本代替不了内场。