北宋御史台院内,柏树苍苍,常有乌鸦在此栖居。

一代文豪苏东坡被囚此地103天,几乎陷于被砍头之绝境。

著名的“乌台诗案”就发生于此。

宋太祖曾刻石铭志,其中有“不杀士大夫及上书言事者”一条。

但“乌台诗案”就差一点毁了太祖遗训。

乌台诗案,即御史台诗案。

它兴讼于宋神宗赵顼元丰二年(1079)。

苏轼是被告。

原告是:

权监察御史里行何正臣、舒亶,国子博士李宜,权御史中丞李定等人。

他们指控苏轼写诗文讪谤朝政、反对新法、指斥皇帝,要求处置苏轼。

原来,苏轼步入仕途之日,正值王安石变法之时。

朝廷上革新派和守旧派两军对峙,斗争激烈。

苏轼站在守旧派的立场上,多次上书神宗,表明自己的反对态度,并请求尽快制止变法。

请求未果,于是希望离开政治斗争的旋涡,故上书请求外任。

获准后,先任杭州通判,三年后,又到密州、徐州、湖州等地任知州。

在此期间,苏轼针对新法推行中出现的问题,写了一些讥讽新法的诗文,引起了一些人的嫉恨。

知湖州后不久,乌台诗案便发生了。

事情的导火线,实在很不起眼,一篇《湖州谢上表》, 苏轼在徐州调任湖州前夜,写了篇《湖州谢上表》,这只是规定动作,朝廷让你调任,证明组织信任你,你自然得上表谢恩。

苏轼很谦虚,整篇文章除了阐述自己毫无政绩,忝列门墙外,就是大段大段感念皇恩浩荡,如沐春风。

如果仅是这样,那肯定过关。

不知苏轼是无心还是有意,他在文章的最后不经意吐槽了一句:

陛下知其愚不适时,难以追陪新进;

察其老不生事,或能牧养小民。

意思就是,陛下知道我愚昧不堪,不合时宜,难以和变法派共事,又考察我年老不爱生事,在地方管理普通百姓勉强及格。

舒亶时为御史,读到苏轼的《湖州谢上表》,看出苏大学士是在讽刺他们这伙新党小将无事生非。

于是找皇帝告了一状:

“(苏)轼近上谢表,颇有讥切时事之言,流俗翕然争相传诵,志义之士无不愤惋。

”御史中丞李定与另一名御史何正臣,也交章弹劾苏轼指斥乘舆、诽谤朝政。

这几名御史为坐实苏轼之罪,还搜罗了三卷刊印发行的苏轼诗集,在神宗面前一一点明诗中包藏的祸心:

陛下,您看看苏轼的诗写得多么反对。

陛下发放青苗钱救济贫民,苏轼却说“赢得儿童语音好,一年强半在城中”;

陛下设明法考试考核群吏,苏轼却说“读书万卷不读律,致君尧舜知无术”;

陛下兴修水利,苏轼却说“东海若知明主意,应教斥卤变桑田”;

陛下推行盐法,苏轼却说“岂是闻韶解忘味,尔来三月食无盐”。

这些诗句,“无一不以诋谤为主”,传播中外,影响极坏。

其时,宋神宗极力推行的新法正进入艰难时期,听说苏轼的诗文都是在讥讽变法,心里也很不爽快,便应台谏官之请,“令御史台选牒朝臣一员乘驿追摄”。

御史台则派了太常博士皇甫遵,带着两名台卒,疾驰湖州捉人。

苏轼在狱中的日子可谓凄惨至极,惶惶不可终日。

审讯者常常通宵达旦对其辱骂、恫吓,从其泛泛的诗文中摘取大量字句,要其承认愚弄朝廷、毁谤国事。

在巨大精神压力下,苏轼不得不作了数万字的交代材料。

一件小事的发生曾使狱中的苏轼大受惊吓。

湖州被捕时,苏轼曾与儿子密约,送饭时只送蔬菜和肉,非有坏消息不能送鱼。

因儿子苏迈离京去别处筹钱,把送饭之事暂交与朋友,匆忙中却忘了告诉朋友父子之间的约定。

巧的是这位朋友恰好给苏轼送去了一条熏鱼。

苏轼大惊失色,以为自己必死无疑。

惶惶不安中在《狱中寄子由》里写下了“梦绕云山心似鹿,魂飞汤火命如鸡”等诗句;又给弟弟苏辙写了“与君世世为兄弟,再结来生未了因” 的诀别诗。

狱吏照例按规定将诗篇呈交神宗皇帝。

神宗读到这两首诗,深受感触之余,也不禁为苏轼的才华所折服。

加上当朝多人为苏轼求情;特别是已罢相退居金陵的王安石亦不计前嫌,上书劝神宗:

“圣朝不宜诛名士” (太祖赵匡胤年间即定下不杀士大夫的国策)。

其实神宗内心里也没有杀苏轼的意思,只是想杀杀他的锐气,遂下令对苏轼从轻发落,贬其为黄州团练副使(相当于现在的县级武装部副部长之职)。

轰动一时的“乌台诗案”就此销结。

中国这位光照千古,集诗人、词人、画家、书法家于一身的艺术天才得以保全了性命。

《宋史》对宋神宗的评价:

“帝天性孝友,其入事两宫,必侍立终日,虽寒暑不变。

尝与岐、嘉二王读书东宫,侍讲王陶讲谕经史,辄相率拜之,由是中外翕然称贤。

其即位也,小心谦抑,敬畏辅相,求直言,察民隐,恤孤独,养耆老,振匮乏。

不治宫室,不事游幸,厉精图治,将大有为。

未几,王安石入相。

安石为人,悻悻自信,知祖宗志吞幽蓟、灵武,而数败兵,帝奋然将雪数世之耻,未有所当,遂以偏见曲学起而乘之。

青苗、保甲、均输、市易、水利之法既立,而天下汹汹骚动,恸哭流涕者接踵而至。

帝终不觉悟,方断然废逐元老,摈斥谏士,行之不疑。

卒致祖宗之良法美意,变坏几尽。

自是邪佞日进,人心日离,祸乱日起。

惜哉!

”

对苏轼及其亲友来说,“乌台诗案”是无妄之灾;

对赵宋王朝而言,“乌台诗案”是难以洗涮的污点。

而作为一名站在历史现场之外的宋朝制度的观察者,我从“乌台诗案”的发生,看到了北宋后期党争背景下的政治不宽容;

也从“乌台诗案”的进展,看到了宋朝政治与司法制度的一抹文明底色。

正是这文明底色,使得“乌台诗案”毕竟不同于明清时期的“文字狱”。

苏轼出狱,当天又写了两首诗,其中一首是:“平生文字为吾累,此去声名不厌低。塞上纵归他日马,城东不斗少年鸡。”诗中依然带刺,因为“少年鸡”指斥的是谄媚皇帝的得志小人。但朝廷无意、权臣无力,也就不再追究了。

“乌台诗案”,反映了封建制度发展到下行阶段,思想文化专制的强化。

而回溯唐朝,宽松的社会环境和开放的文化政策下,文人和诗人思想解放,题材和内容无所拘束,甚至可以直接指斥皇帝得失,或以皇室事件(如白居易的《长恨歌》)为创作原本;及至苏东坡所在的宋朝,思想保守、禁忌渐多。权臣生事,文人受难。好在神宗皇帝最终还算明白,放了东坡一马。故“乌台诗案”在当时没有造成太大的后果。但却开了因文章诗词获罪的先例,更是清朝文字狱的先河。后世的文字狱愈演愈烈,往往是由皇帝亲自发动,就难免造成更多的错案冤案。其间的深刻教训,是应当为后人所记取的。

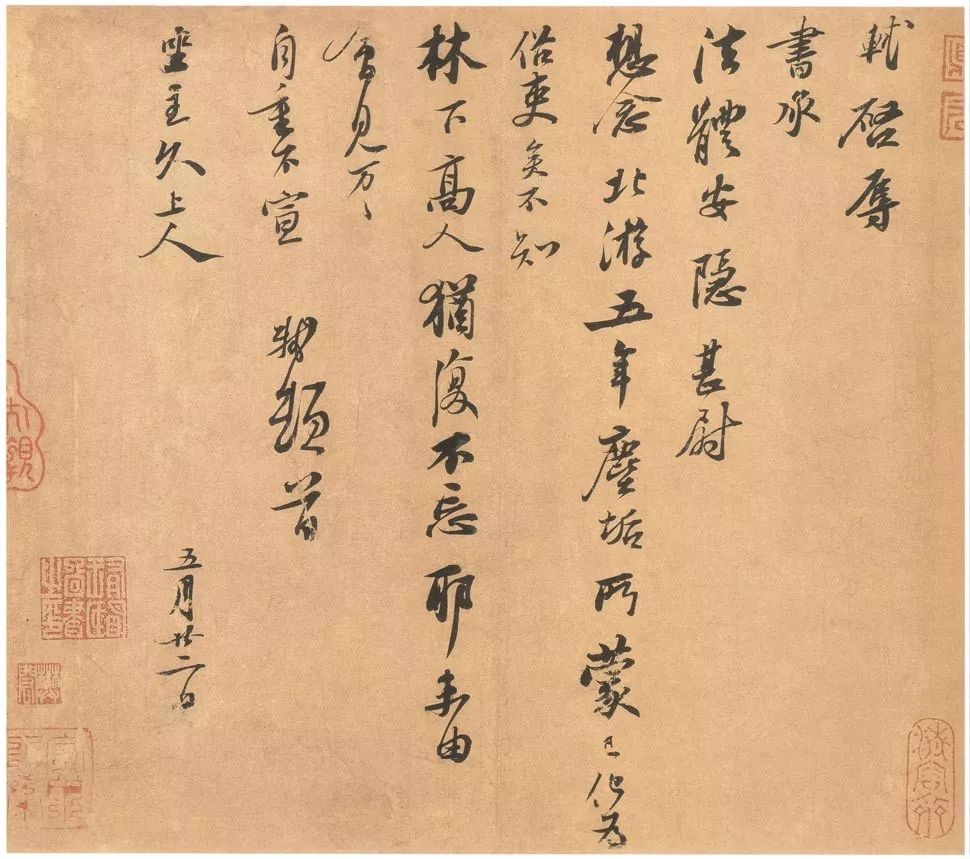

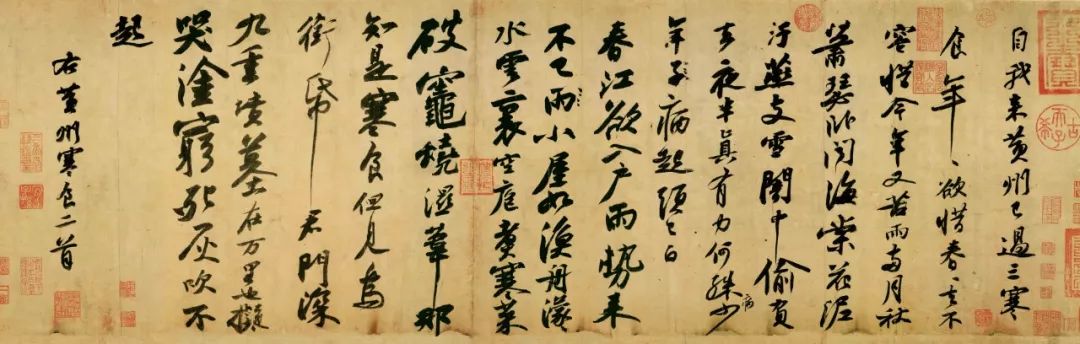

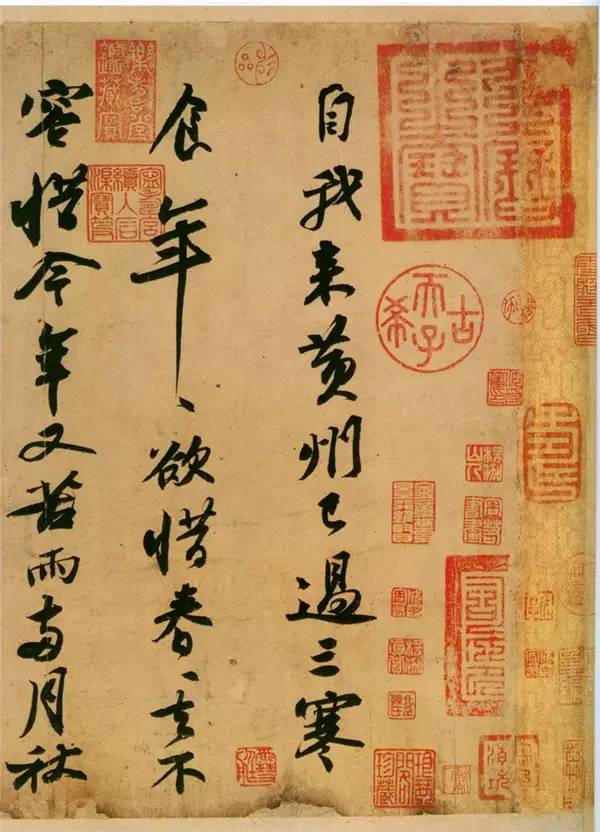

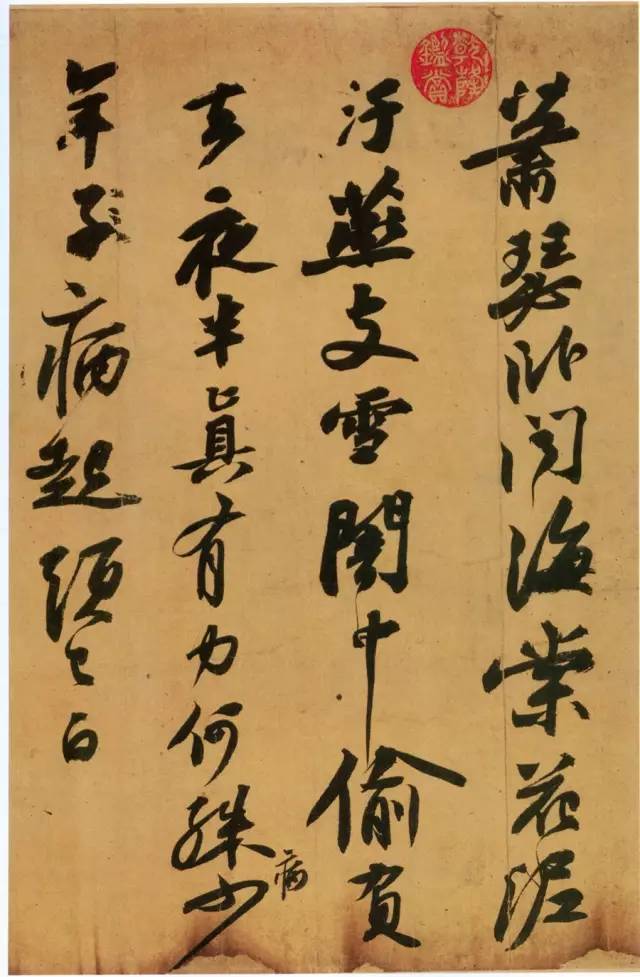

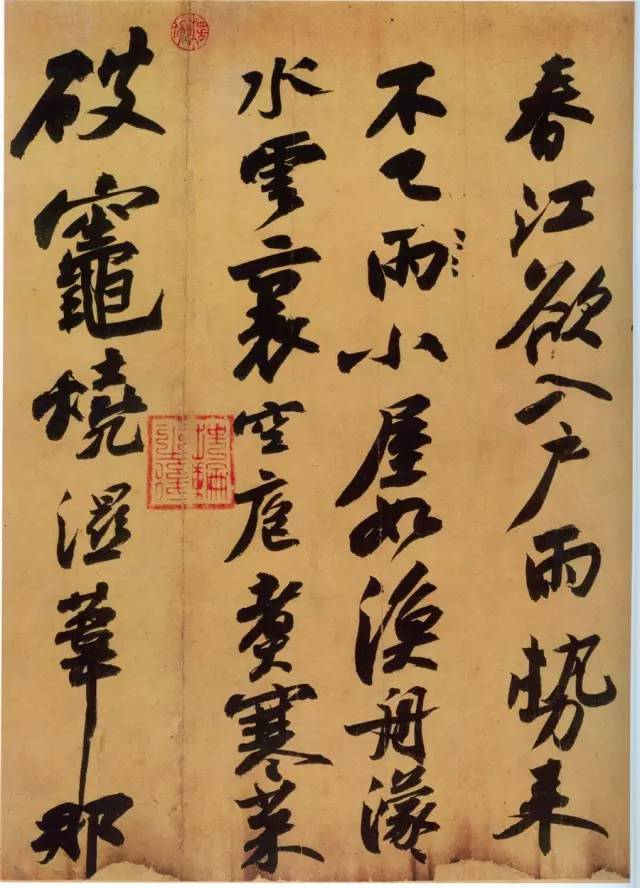

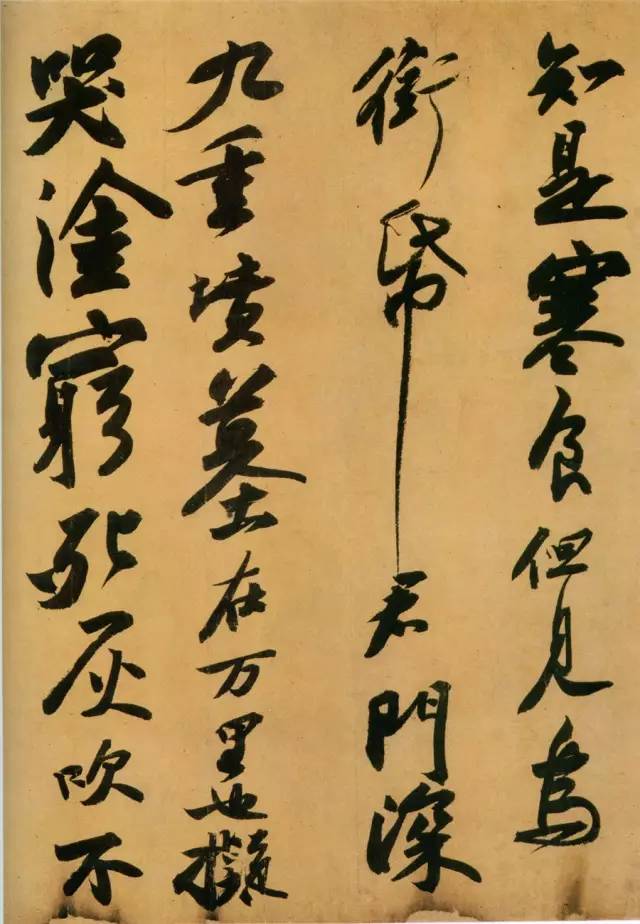

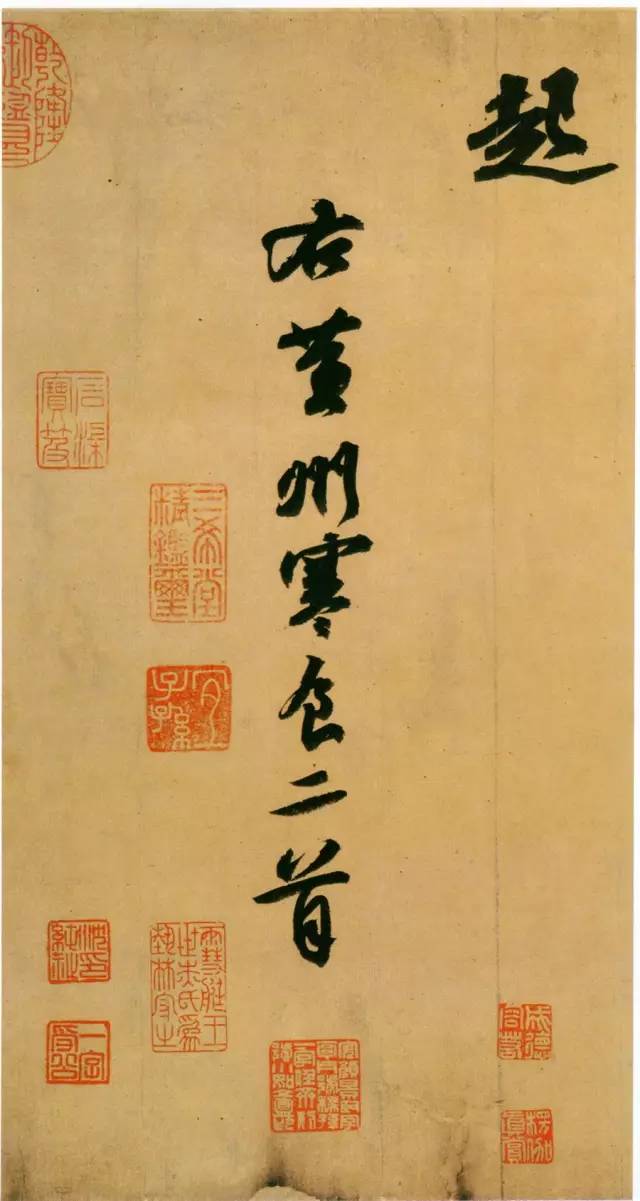

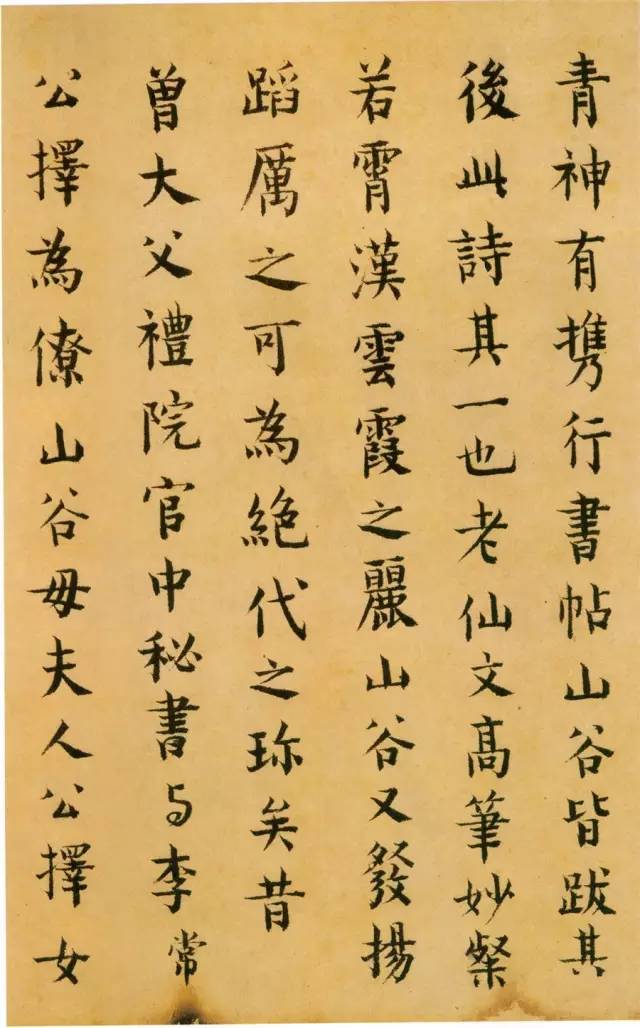

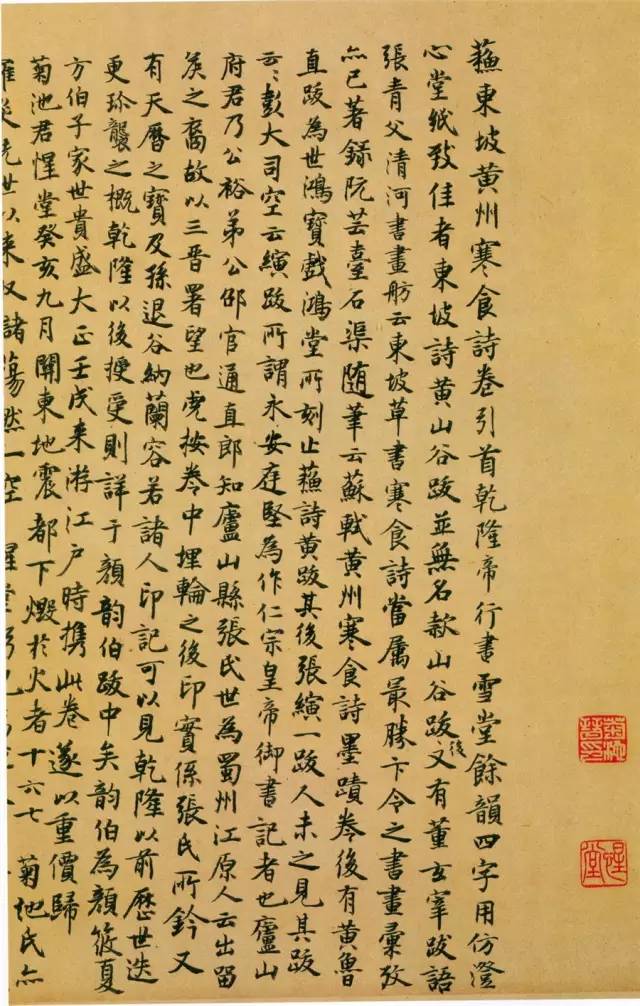

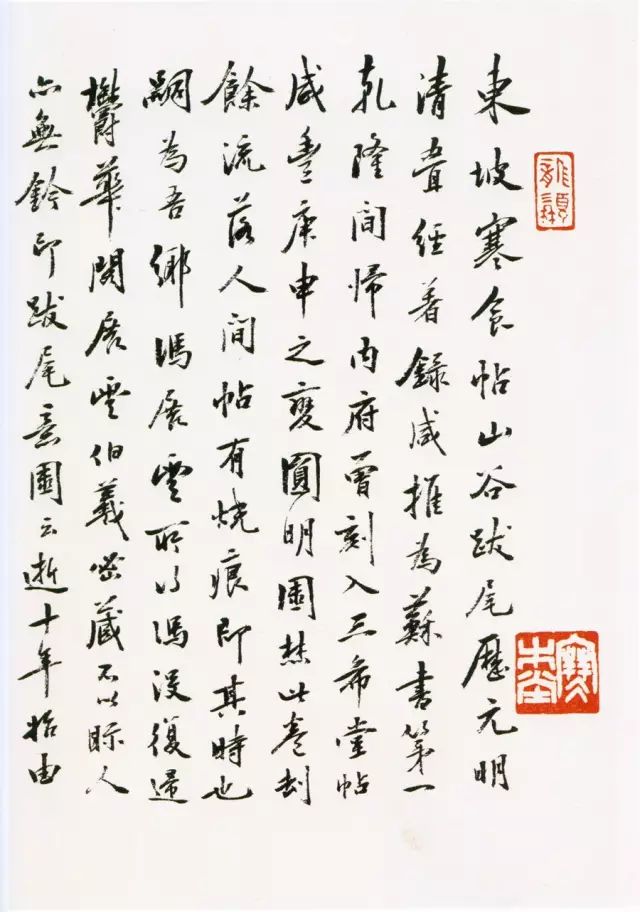

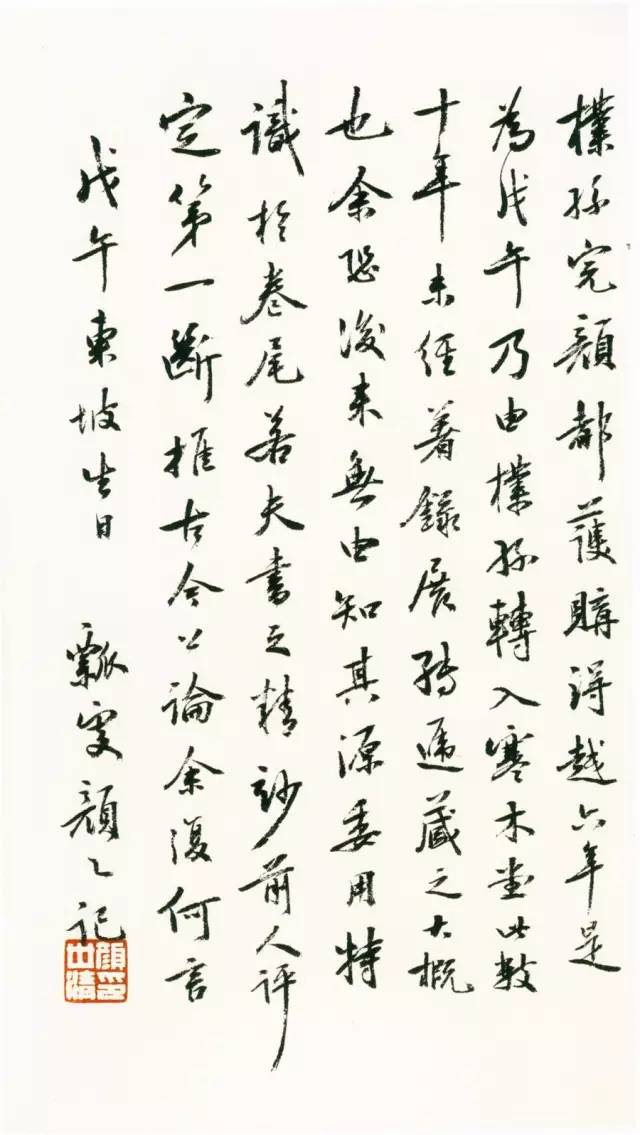

《寒食帖》又名《黄州寒食诗帖》或《黄州寒食帖》。苏轼撰诗并书,墨迹素笺本,横34.2厘米,纵18.9厘米,行书十七行,129字,现藏台北故宫博物院。

此帖是苏轼行书的代表作。这是一首遣兴的诗作,是苏轼被贬黄州第三年的寒食节所发的人生之叹。诗写得苍凉多情,表达了苏轼此时惆怅孤独的心情。此诗的书法也正是在这种心情和境况下,有感而出的。通篇书法起伏跌宕,光彩照人,气势奔放,而无荒率之笔。《寒食诗帖》在书法史上影响很大,被称为“天下第三行书”,也是苏轼书法作品中的上乘。正如黄庭坚在此诗后所跋:“此书兼颜鲁公,杨少师,李西台笔意,试使东坡复为之,未必及此。

自我来黄州,已过三寒食,年年欲惜春,春去不容惜。今年又苦雨,两月秋萧瑟。卧闻海棠花,泥污燕支雪。闇中偷负去,夜半真有力。何殊病少年,病起须已白。

自从我来到黄州,已经度过三次寒食节了。每年都惋惜着春天残落,却无奈春光离去并不需要人的悼惜。今年的春雨绵绵不绝,接连两个月如同秋天萧瑟的春寒,天气令人郁闷。在愁卧中听说海棠花谢了,雨后凋落的花瓣在污泥上显得残红狼藉。美丽的花经过雨水摧残凋谢,就像是被有力者在半夜背负而去,叫人无力可施。这和患病的少年,病后起来头发已经衰白又有何异呢?

春江欲入户,雨势来不已。小屋如渔舟,蒙蒙水云里。空庖煮寒菜,破灶烧湿苇。那知是寒食,但见乌衔纸。君门深九重,坟墓在万里。也拟哭途穷,死灰吹不起

春天江水高涨将要浸入门内,雨势袭来没有停止的迹象,小屋子像一叶渔舟,飘流在苍茫烟水中厨房里空荡荡的,只好煮些蔬菜,在破灶里用湿芦苇烧着,本来不知道今天是什么时候,看见乌鸦衔着纸钱,才想到今天是寒食节。想回去报效朝廷,无奈国君门深九重,可望而不可及;想回故乡,但是祖坟却远隔万里,本来也想学阮籍作途穷之哭,但心却如死灰不能复燃。

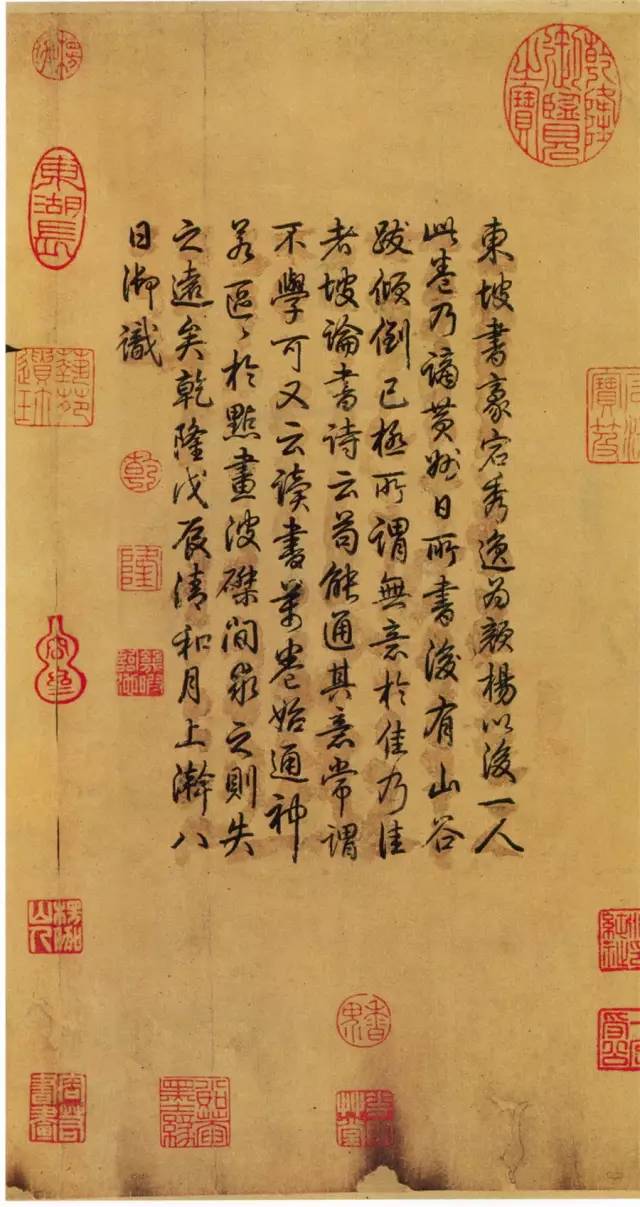

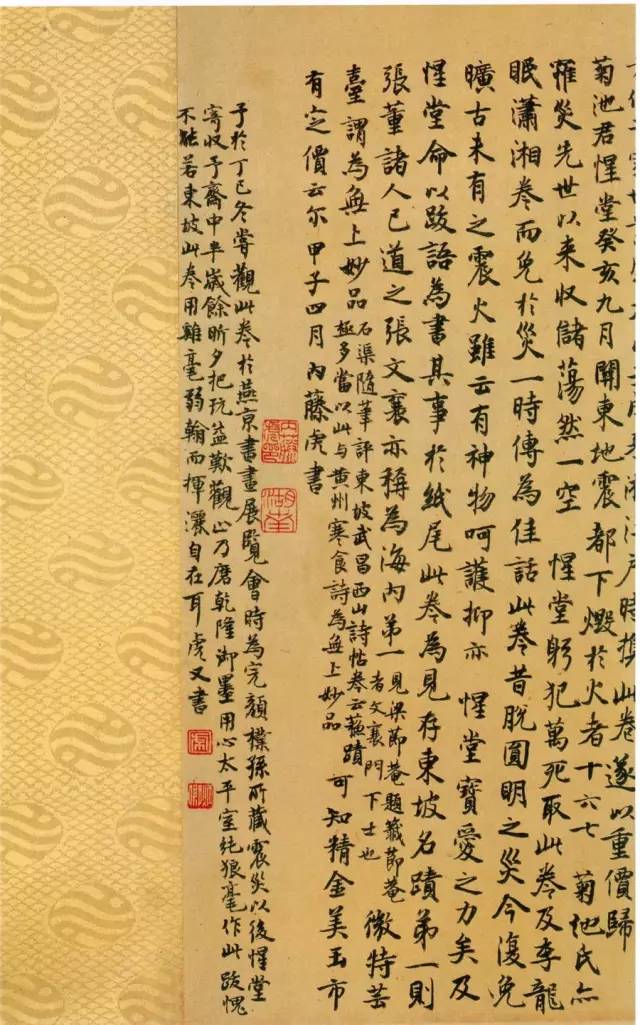

东坡书。豪宕秀逸。为颜杨以后一人。此卷乃谪黄州日所书。后有山谷跋。倾倒已极。所谓无意于佳乃佳者。坡论书诗云。苟能通其意。常谓不学可。又云。读书万卷始通神。若区区于点画波磔间。求之则失之远矣。乾隆戊辰(1748)清和月上澣八日御识。

清高宗,弘曆(1711-1799),清世宗四子,庙号高宗,年号乾隆。

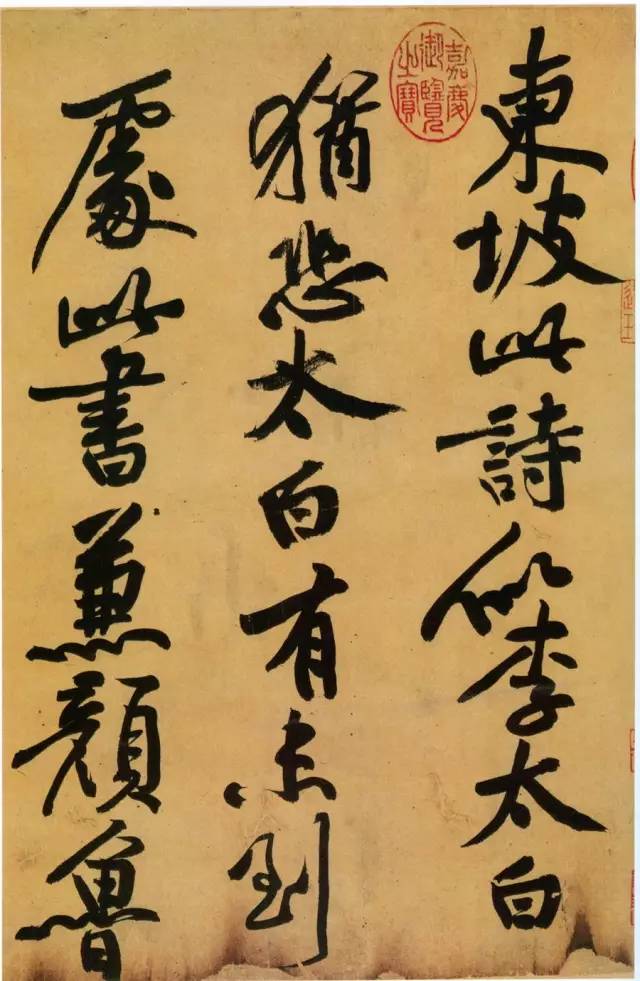

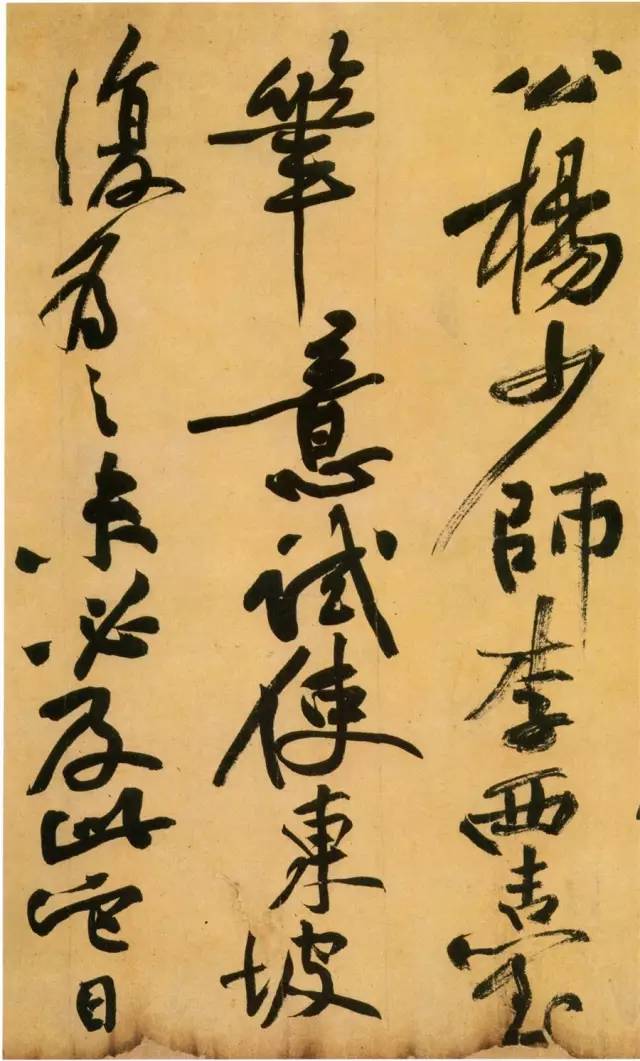

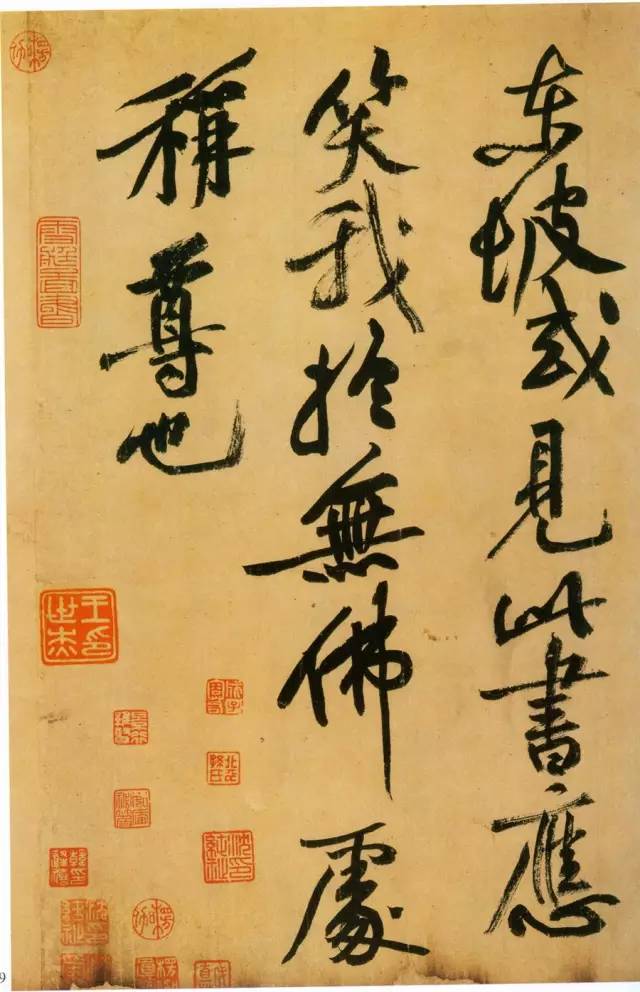

东坡此诗似李太白。犹恐太白有未到处。此书兼颜鲁公。杨少师。李西台笔意。试使东坡复为之。未必及此。它日东坡或见此书。应笑我于无佛处称尊也。

黄庭坚(1045-1105),洪州分宁人,字鲁直,号山谷、山谷道人、涪翁。

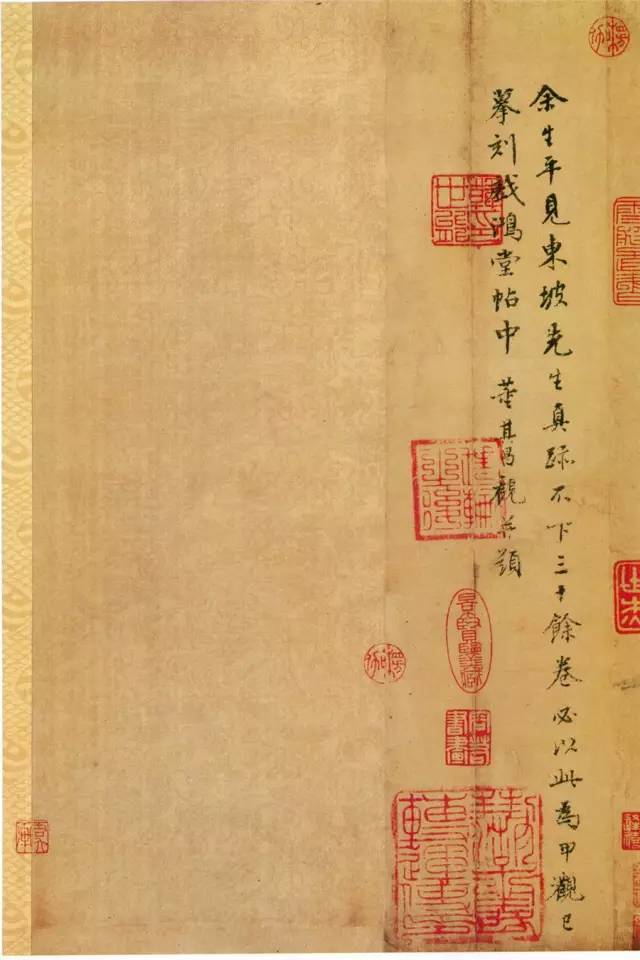

余生平见东坡先生真蹟。不下三十馀卷。必以此为甲观。已摹刻戏鸿堂帖中。董其昌观并题。

董其昌(1555-1636),华亭人,字玄宰,号思白,别号香光、思翁。

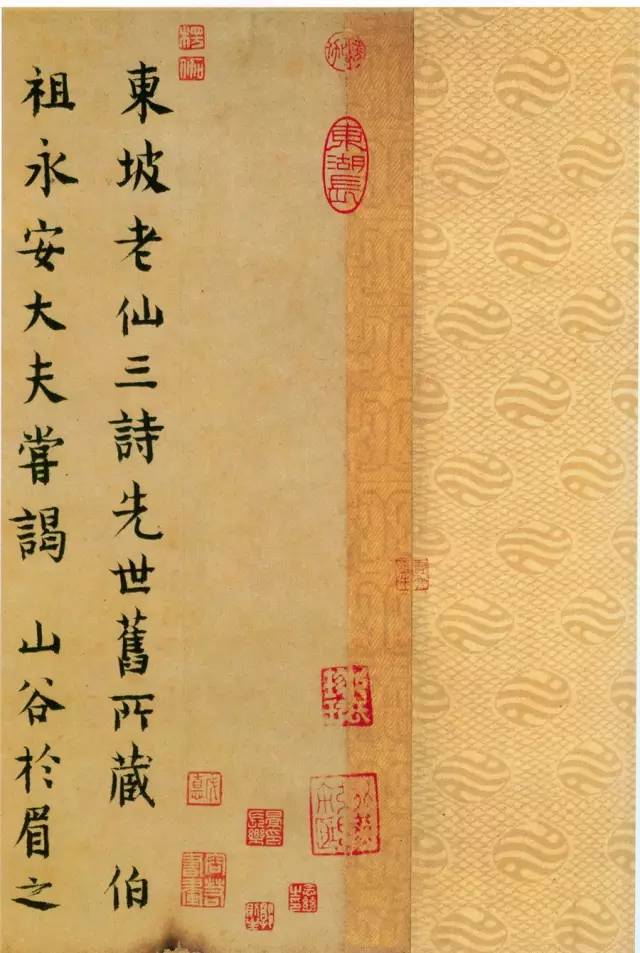

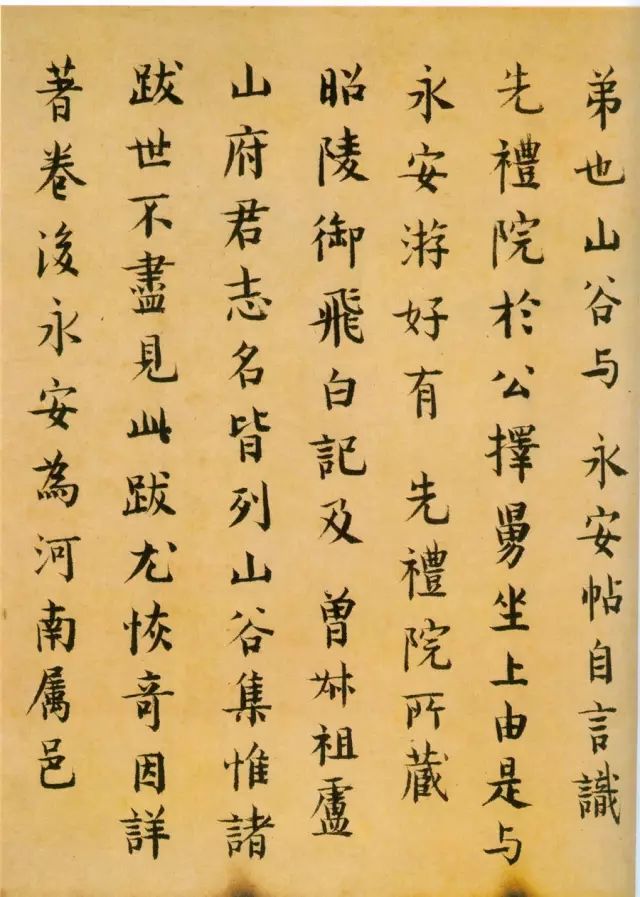

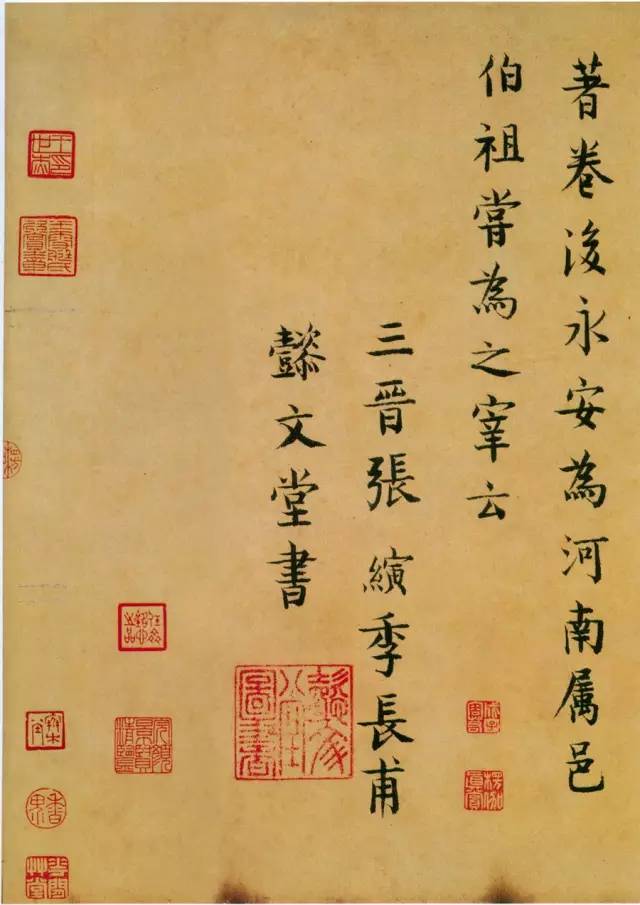

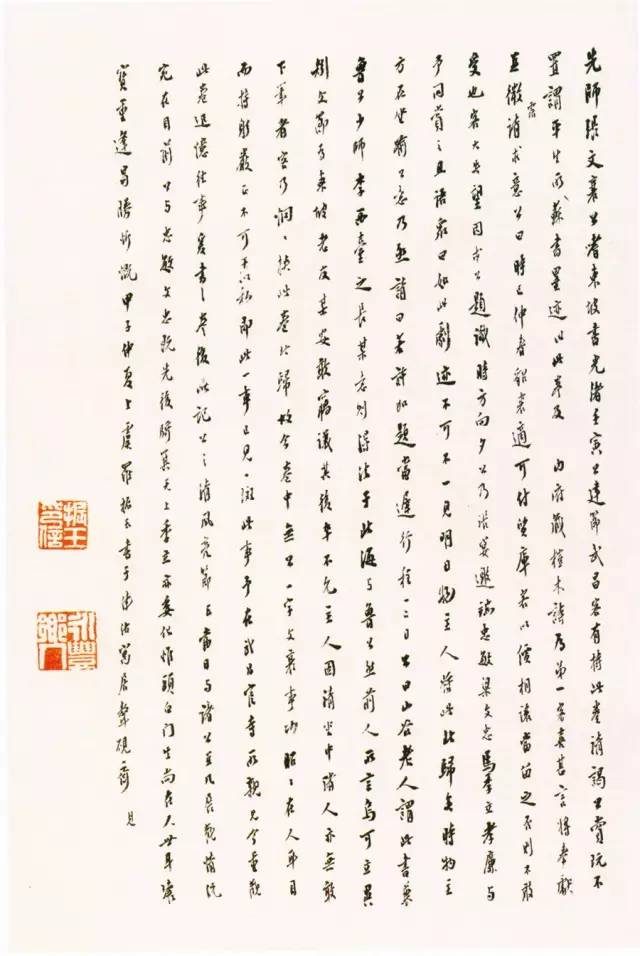

东坡老仙三诗。先世旧所藏。伯祖永安大夫尝谒山谷于眉之青神。有携行书帖。山谷接跋其后。此诗其一也。老仙文高笔妙。粲若霄汉云霞之丽。山谷又发扬蹈厉之。可为绝代之珍矣。昔曾大父礼院官中秘书。与李常公择为僚。山谷母夫人。公择女弟也。山谷与永安帖自言。识先礼院于公择舅坐上。由是与永安游好。有先礼院所藏昭陵御飞白记及曾叔祖卢山府君志。名皆列山谷集。惟诸跋世不尽见。此跋尤恢奇。因详著卷后。永安为河南属邑。伯祖尝为之宰云。三晋张縯季长甫。懿文堂。

张縯,字季长,南宋隆兴元年(1173)进士。

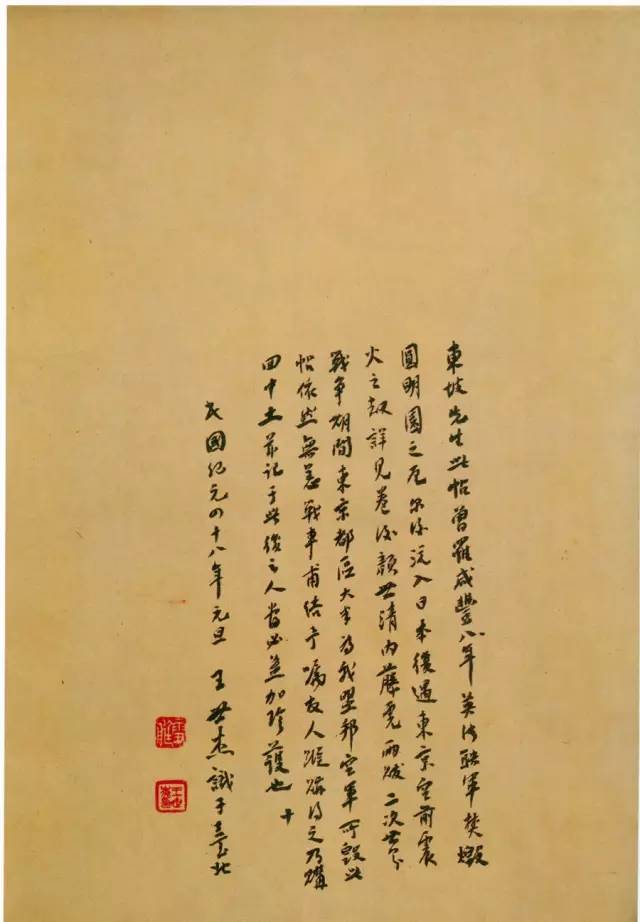

东坡先生此帖。曾罹咸丰八(点去)年。英法联军焚燬圆明园之厄。尔后。元入日本。后遇东京空前震火之劫。详见卷后颜世清。内藤虎两跋。二次世界战争期间。东京都区大半为我盟邦空军所毁。此帖依然无恙。战事甫结。予嘱友人踪购得之。乃购回中土。并记于此。后之人当必益加珍护也。十。民国纪元四十八年元旦王世杰识于台北。

王世杰(1891-1981),号雪艇,湖北省崇阳人。

苏东坡黄州寒食诗。引首乾隆帝行书。雪堂馀韵四字。用仿澄心堂纸致佳者。东坡诗黄山谷跋并无名款。山谷跋后。又有董玄宰跋语。张青父清河书画舫云。东坡草书寒食诗。当属最胜。卞令之书画彙考亦已著录。阮芸台石渠随笔云。苏轼黄州寒食诗墨蹟。卷后有黄鲁直跋。为世鸿宝。戏鸿堂所刻止苏诗黄跋。其后张縯一跋,人未之见其跋云云。彭大司空云。縯跋所谓永安。庭坚为作仁宗皇帝御书记者也。庐山府君乃公裕弟。公邵官通直郎。知庐山县。张氏世为蜀州江原人。云。出留侯之裔。故以三晋署望也。虎按。卷中埋轮之后印。实系张氏所钤。又有天历之宝及孙退谷

内藤湖南(1866-1934),本名为虎次郎,字炳卿。

予于丁巳(1917)冬尝观此卷于燕京书画展览会。时为完颜朴孙所藏。震灾以后。惺堂寄收予斋中半岁馀。昕夕把玩。益歎观止。乃磨乾隆御墨。用心太平室纯狼毫作此跋。愧不能若东坡。此卷用鸡毫弱翰而挥洒自在耳。虎又书。

东坡寒食帖山谷跋尾。历元明清。叠经著录。咸推为苏书第一。乾隆间归内府。曾刻入三希堂帖。咸丰庚申之变。圆名园焚。此卷劫馀。流落人间。帖有烧痕印。其时也。嗣为吾乡冯展云所得...

颜世清(1873-1929),字韵伯,号瓢叟。

先师张文襄公嗜东坡书。光绪壬寅(1902)公建节武昌。客有持此卷请谒。公赏玩不置。谓平生所(点记)苏书墨迹。以此卷及内府藏桤木诗为第一。客喜甚。言将奉献真。微露请求意。公曰。时已仲春。貂裘适可付质库。若以价相让。当留之。否则不敢受也。客大失望。因求公题识。时方向夕公乃张宴。邀端忠敏。梁文忠。马季立孝廉与予同赏之。且语众曰。如此剧迹。不可不一见。明日。物主人将此北归矣。时物主方在坐。喻公意乃然。请曰。若许加题。当迟行程一二日。公曰。山谷老人谓此书兼鲁公少师李西台之长。某意则得法于北海与鲁公。然前人所言。乌可...

罗振玉(1866-1940),浙江上虞人,号雷堂,字叔言。

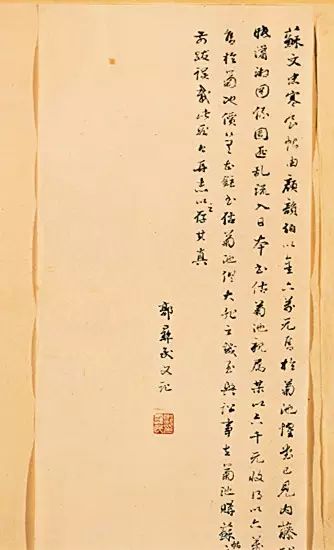

苏文忠寒食帖。由颜韵伯以金六万元售于菊池惺堂。已见内藤跋于龙眠潇湘图。系团匪乱流入日本。书估菊池。亲属某以六千元收得。以六万元转售于菊池。价差甚钜。书估菊池俱大非之。几至兴讼。事在菊池购苏帖之前。前跋误载此段。今再志。以之存其真。郭彝民又记

郭枻,字彝民,民国三十三年任国民政府委员。

《寒食帖》全貌

诗中阴霾的意象如小屋、空庖、乌衔纸、 坟墓……渲染出一种沉郁、凄怆的意境。表达出了作者时运不济谪居黄州的灰暗烦闷的心境。从文中“空庖煮寒菜,破灶烧湿苇”,可以想见他窘迫的生活。这两首诗放在苏轼三千多首诗词中,并非是其上乘之作。而当作者换用另一种艺术形式——书法表达出来的时候,那淋漓多姿、意蕴丰厚的书法意象酿造出来的悲凉意境,遂使《黄州寒食诗帖》成为千古名作。

品其诗,苍劲沉郁,饱含着生活凄苦,心境悲凉的感伤,富有强烈的感染力;论其书,笔酣墨饱,神充气足,恣肆跌宕,飞扬飘洒,巧妙地将诗情、画意、书境三者融为一体,毕现苏轼“我书意造本无法,点画信手烦推求”、“自出新意,不践古人”的精髓。

诗稿诞生后,几经周转,传到了河南永安县令张浩之手。由于张浩与“苏门四学士”之一的黄庭坚相熟识,元符三年(1100年)七月,张浩携诗稿到四川眉州青神县谒见黄庭坚。黄庭坚一见诗稿,十分倾倒,又思及当时远谪海南的师友,北宋绍圣四年(1097年)被谪贬在惠州的苏轼责授琼州别驾。激动之情难以自禁,于是欣然命笔,题跋于诗稿。黄庭坚论语精当,书法妙绝,气酣而笔健,叹为观止,与苏诗苏字并列可谓珠联璧合。

历代鉴赏家均对《寒食帖》推崇备至,称道这是一篇旷世神品。南宋初年,张浩的侄孙张演在诗稿后另纸题跋中说:“老仙(指苏轼)文笔高妙,灿若霄汉、云霞之丽,山谷(指黄庭坚)又发扬蹈历之,可谓绝代之珍矣”。自此,《黄州寒食二首》诗稿被称之为“帖”。明代大书画家董其昌则在帖后题曰:“余生平见东坡先生真迹不下三十余卷,必以此为甲观”。清代将《寒食帖》收回内府,并列入《三希堂帖》。乾隆十三年(1748年)四月初八日,乾隆帝亲自题跋于帖后“东坡书豪宕秀逸,为颜、杨后一人。此卷乃谪黄州日所书,后有山谷跋,倾倒至极,所谓无意于佳乃佳……”为彰往事,又特书“雪堂余韵”四字于卷首。

苏轼对黄庭坚书法的评语,认为其结字过於狭长,外观犹如”树梢挂蛇”。不过,东坡也在自己书法中加入此种结字,以增加章法的跌宕变化。黄庭坚以”石压虾蟆”来形容苏轼书写时,经常出现的横扁结字。根据黄庭坚的说法,东坡不善悬腕,故书写时的活动范围较局促,单字的右侧不易开展,如戈笔就容易成为病笔,形成”左秀右枯”的状况。然此现象就如”西施捧心而颦”,虽然是缺点却也是其书作之特色。”衔纸”二字悬针笔法,极其生动,可知苏轼并非不能悬腕。作品用笔的厚重来自颜真卿的影响,”水”字的捺笔动作可见一斑。

《黄州寒食诗帖》彰显动势,洋溢着起伏的情绪。诗写得苍凉惆怅,书法也正是在这种心情和境况下,有感而出的。通篇起伏跌宕,迅疾而稳健,痛快淋漓,一气呵成。苏轼将诗句心境情感的变化,寓于点画线条的变化中,或正锋,或侧锋,转换多变,顺手断联,浑然天成。其结字亦奇,或大或小,或疏或密,有轻有重,有宽有窄,参差错落,恣肆奇崛,变化万千。

因为有诸家的称赏赞誉,世人遂将《寒食帖》与东晋王羲之《兰亭序》、唐代颜真卿《祭侄稿》合称为“天下三大行书”,或单称《寒食帖》为“天下第三行书。”还有人将“天下三大行书”作对比说:《兰亭序》是雅士超人的风格,《祭侄帖》是至哲贤达的风格,《寒食帖》是学士才子的风格。它们先后媲美,各领风骚,可以称得上是中国书法史上行书的三块里程碑。

此卷同治年间(1862~1874 )为广东人冯氏收藏,遭遇火灾,所以下端留下火灼痕迹。1922年为日本收藏家菊池惺堂收藏,约1949年归台北收藏家,1987年由台北故宫博物院购回。

到了近代,《寒食帖》的命运多舛。清咸丰十年(1860年)英法联军火烧圆明园,《寒食帖》险遭焚毁,旋即流落民间,为冯展云所得,冯死后为盛伯羲密藏,盛死后被完颜朴孙购得,曾于1917年在北京书画展览会上展出过,受到书画收藏界的密切关注。1918年转传到颜韵伯手中。当年12月19日为苏轼生日,颜韵伯作跋记录此事本末。1922年,颜韵伯游览日本东京时,将《寒食帖》高价出售给日本收藏家菊池惺堂。1923年9月,日本东京大地震,菊池家遭灾,所藏古代名人字画几乎被毁一空,当时,菊池惺堂冒着生命危险,从烈火中将《寒食帖》抢救出来,一时传为佳话。震灾之后,菊池惺堂将《寒食帖》寄藏于友人内藤虎斋中年年有余。1924年4月,内藤虎应菊池惺堂之请,作跋以记《寒食帖》从中国辗转递藏至日本之大概情形。第二次世界大战期间东京屡遭美国空军轰炸,《寒食帖》幸而无恙。

《寒食帖》流失海外一直使华夏子孙耿耿于怀。第二次世界大战刚一结束,国民政府外交部长王世杰私嘱友人在日本访觅《寒食帖》,当知下落后,即以重金购回,并题跋于帖后,略述其流失日本以及从日本回归中国的大致过程,千年国宝赖王世杰先生之力回归祖国,至今仍珍藏在台北故宫博物院。

十数年后,在台北的一次书画展中展出了一幅长达7.3米的《寒食帖》卷轴复制品,轰动一时,见者无不称奇。据说此种复制品只有10件,大部分被国际上享有盛誉的国家博物馆珍藏,有两件则下落不明。1975年前后,日本友人著名的“东坡迷”山上次郎花巨资买下了台北展厅中的最后一幅复制品。1985年11月2日,山上次郎率日本“东坡参观访问团”来到黄州东坡赤壁,出于对苏轼的景仰,也出于对东坡赤壁的钟情,山上次郎慨然将其高价购到的最后一幅《寒食帖》卷轴复制品捐赠给东坡赤壁管理处,这幅复制作品因而成为在中国大陆的唯一珍品。1995年,又经山上次郎倡议,在东坡赤壁修建了“中日友好之舍”,首次公开展出了该《寒食帖》卷轴复制品。

延伸阅读:

黄冈、苏轼与瘟疫

黄州,今湖北黄冈市,位于湖北省东部、距离武汉78公里。

公众眼里的黄冈标签,一是苏轼苏东坡,二是黄冈秘卷。如今又多了一样。

元丰二年(1079 年)十二月,苏轼受乌台诗案影响,被贬黄州,任黄州团练副使。那年他四十四岁。

元丰二年的元月壬日,苏轼尚还能意气风发地和雷胜

(陇西人,京东第二将,臂力惊人,骑射敏妙)

等十人狩猎徐州城南,以

“身轻一鸟过,枪急万人呼”

为韵作诗(《苏轼年谱》卷十八“元丰二年”),还特意作了《猎会诗序》来记录这件事

,“……客皆惊笑乐甚。是日小雨甫晴,土润风和,观者数千人”。(《苏轼文集》卷十)

可以说是一桩值得记录的乐事了。

有时世事变幻便是如此。公元2020年和公元1079年并无差别,前一刻还意气风发大笑挽弓,后一刻便风云突变心态颓唐

元丰二年三月,苏轼自徐州移知湖州,四月二十日到湖州,上《湖州谢表》,其中

“知其生不逢时,难以追陪新进;查其老不生事,或可牧养小民”

给自己招来祸事。七月二十八日,上任仅三个月的苏轼,被中使皇甫遵“勾摄”至御史台。八月十八日,赴御史台狱;十二月二十六日,授苏轼水部员外郎、黄州团练副使、本州安置、不得签书公事。

元丰三年正月初一,苏轼离开京城赴任黄州。二月一日,苏轼到达黄州,上谢表。后人评论此谢表

“悔而不屈,哀而不怨。”(《清容居士集》卷四十六《跋东坡黄州谢表》)

黄州在熙宁之后便属淮南西路,治黄冈,县三:黄冈、黄陂、麻城。黄州之名最初出于隋代,后来被称为齐安,到唐代称为黄州,到了宋代得以固定下来。

冬天的黄州气温与今日无异,据苏轼自己描述:

“黄州僻陋多雨,气象昏昏也。” (《与章子厚书》)

他先是住在黄冈县东南的定慧院,定慧院杂花满山,却有海棠一株,诗道:“江城地瘴蕃草木,只有名花苦幽独。……雨中有泪亦悽怆,月下无人更清淑。先生食饱无一事,散步逍遥自扪腹。不问人家与僧舍,拄杖敲門看修竹。”分明是说他自己。在定慧院,他还写下

“缺月挂疏桐,漏断人初静。谁见幽人独往来,飘渺孤鸿影。惊起却回头,有恨无人醒。拣尽寒枝不肯栖,寂寞沙洲冷。”(《卜算子•黄州定惠院寓居作》)

经历大劫难、初到偏僻之地的苏轼,心情可见一斑。

刚到黄州的苏轼,如同当今的湖北乡亲一样,人皆畏避,唯恐与他交往牵连到自己,日子过得不可谓不艰苦。起初他担心自己一家人吃不饱穿不暖——确实如此。他在给秦观的信中写道,每月他会取四千五百钱,分成三十份挂在屋梁上,需要取用时便用画叉挑取一块,然后用大竹筒储藏那些没用完的钱以待宾客——都什么时候了还想着宾客。他天真地盘算了一下,自己的钱够用一年多,那怎么办呢?经过一轮盘算之后,似乎应该为贫困潦倒而悲泣的苏轼下了这么一个结论:反正够用一年啊,到了那时候我还可以别作经画,水到渠成,不须顾虑,以此胸中都无一事—看看,没什么好操心的!(《答秦太虚书》)

哀怨的情绪并没有持续太久。接下来,苏轼开始操心寻找美食,当地特产江鱼、竹笋、猪肉……他都饶有兴致地予以尝试,并严肃地撰写《猪肉颂》:

“净洗铛,少著水,柴头罨烟焰不起。待他自熟莫催他,火候足时他自美。黄州好猪肉,价贱如泥土。贵者不肯吃,贫者不解煮,早晨起来打两碗,饱得自家君莫管。”

元丰四年(1081),苏轼开垦东门外荒地数十亩,买牛一具,躬耕其中,将其命名为黄州东坡,自称“东坡居士”,与田夫野老相从于溪山间,日子过得津津有味。元丰五年,他在东坡筑屋,其时飘雪,遂命名为东坡雪堂。在黄州他看似一无所有,却又迎来了人生转折。《定风波》、《前、后赤壁赋》均创作于这个时期,境遇的大开大合,开启或是印证了他豁达的副本,一开始的忧闷一扫而空,从此是

“莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行”

,是

“小舟从此逝,江海寄余生”

,是

“山高月小,水落石出”

,是

“盖将自其变者而观之,则天地曾不能以一瞬;自其不变者而观之,则物与我皆无尽也!”

元丰三年,黄州遭遇了一场大疫。本无处事权、自身难保的苏轼惦念当地百姓,用圣散子方予以治疗,所全活者不可胜数(《东坡全集》卷34《圣散子叙》)。他提及,自古论病,以伤寒最为危急,以圣散子方来治疗,尤为有效。此方他是从老乡巢谷处求得,本答应了巢谷不以此方传人,但还是将其传给了蕲水人名医庞安时。后来庞安时在著作《伤寒总病论》中附了此方。并有《圣散子方》一卷流传, 以后被收入《苏沈良方》中。

元丰三年至七年,和苏轼同期遭遇贬谪的苏辙,在任监筠州(治今江西高安)盐酒税期间,同样遭遇了一场大疫,足见这场疫情不止局限在黄州一处,而苏轼也将圣散子方授予了他亲爱的子由。

“时大疫,乡俗禁往来动静,惟巫祝是卜。” (《雍正江西通志》卷60《名宦四》)

当时的人同样是禁止往来,因为内心惶恐而求助于巫卜,苏辙采取的方法也是多制圣散子和糜粥,遍谒病家予之,所活无数。

数年后转知杭州的苏轼又碰到过一起疫情。元祐四年(1089年)杭州大旱,饥荒瘟疫并作。这次苏轼同样用了圣散子方救了数千人(苏轼《圣散子方后序》)。然而圣散子方在后世的几次使用中出了差错,根据叶石林《避暑录话》记载:

“宣和后,此药盛行于京师,太学诸生,信之尤笃,杀人无数。”

此次疫情当是金兵围攻汴京之后造成的大疫,据

《宋史·五行志》:“金人围汴京,城中疫死者几乎半数。”

以及,明代某次瘟疫,根据俞弁《续医说》记载,明弘治癸丑年的吴中大疫因为用了圣散子方,“十无一生”。