1903年6月底7月初,上海发生了一个牵动朝野、震惊中外的案件,章太炎和邹容因鼓吹革命,相继于6月30日和7月1日在上海租界被捕

(邹容系投案自首)

,这就是轰动一时的苏报案。

之后,清政府就章太炎、邹容的移交、审讯与判决等问题与上海租界当局和英法美俄等列强展开的交涉,直至1903年

12月初,苏报案在上海正式开庭审理,清政府聘请律师,以“煽动性诽谤罪”起诉章太炎、邹容。1904年5月,苏报案宣判。章太炎被判处监禁三年,邹容二年。1905年4月,距刑满释放还不到三个月,邹容瘐死狱中。1906年6月29日,章太炎刑满释放。

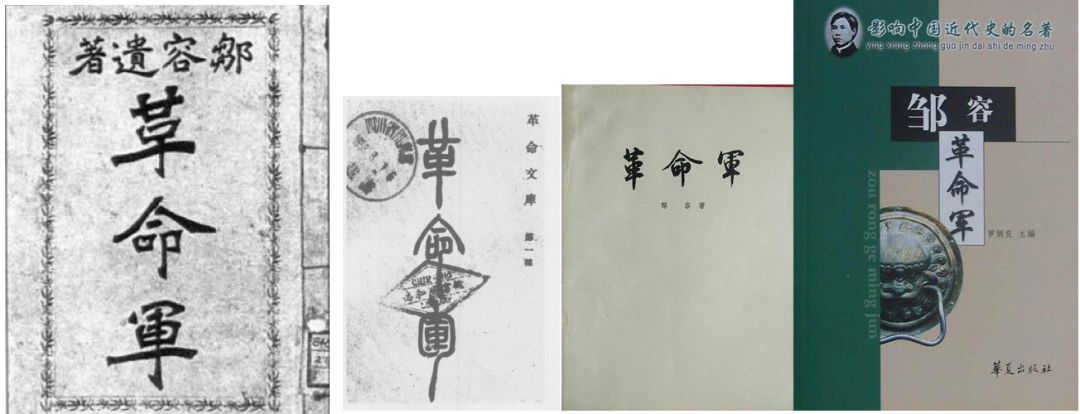

苏报案在近代史上,特别是辛亥革命史上具有十分重要的地位。苏报案后,邹容所著《革命军》等宣传革命的小册子广泛流传,革命思想蓬勃而起,在海内外广泛传播,为几年后发生的辛亥革命打下了的思想基础。一百多年后的今天,再回顾这个事件,尽管其起因、经过似乎已经相当清楚,但仍然有很多值得深思之处。

20世纪初、50年代、90年代和21世纪初等不同历史时期的《革命军》封面。

苏报案发生在清政府控制薄弱的上海租界

苏报案的发生,根本原因是庚子事变之后革命思潮在海内外的兴起,而上海则是国内革命思潮的传播基地。而上海革命思潮的起源可追溯至20世纪初年在上海成立的中国教育会及其附属学校爱国学社。

中国教育会成立于1902年4月27日,由时任南洋公学

(上海交通大学前身)

特班教习的蔡元培发起,上海及其江浙一带的新派人士成立中国教育会。蔡元培为会长,蒋观云、戢元丞、蒯若木、王慕陶为干事。陈范、黄宗仰、吴稚晖、钟观光、王小徐、汪允宗、林白水、蒋维乔、章太炎、张继、徐敬吾、陈竞全等为会员。

1902年11月5日,南洋公学学生罢学风潮,有二百余学生退学。这些退学学生向中国教育会寻求支持,于是中国教育会决定在泥城桥福源里成立爱国学社,以安顿这些学生。

上海爱国学社成员合影。

爱国学社成立后,一批思想激进的、有革命思想的青年学生相继汇集与此。1903年4月,南京陆师学堂也发生罢学风潮,30名罢学学生在章士钊带领下来沪,加入爱国学社。同月,留日学生邹容、张继也从日本回国,住在爱国学社。一群意气风发的青年学生碰到了一批同样激进的老师。这时的上海,汇集了当时中国国内思想最为激进的知识分子。

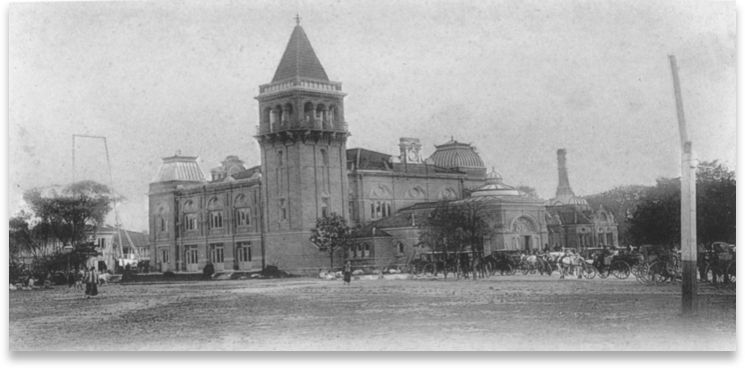

他们定期在上海租界的张园集会,发表革命演说,更希望能有一

“言论机关,供吾徒恣意挥发”

。而中国教育会成员之一的陈范主持的《苏报》就是在这个时候与中国教育会和爱国学社建立起合作关系,成为其代言机关。1903年6月1日起,《苏报》接连发表鼓吹革命的文章以及章太炎为邹容所著宣传革命的小册子《革命军》所写序言。

张园。

中国教育会和爱国学社的革命宣传活动引起了朝廷的关注,下旨严拿。5月底前后,上海道台与各国驻沪领事交涉,要求逮捕章太炎等人,但是上海租界当局拒绝合作。后反复交涉,上海租界当局于6月30日将章太炎逮捕,7月1日,邹容投案,亦被关押。

具有革命思想的知识分子能够汇聚上海,组织团体,在公共场所发表公开演说,出版革命书刊,进而激荡起革命思潮,这种局面的形成,同上海存在着清政府无法有效控制的租界有很大关系。

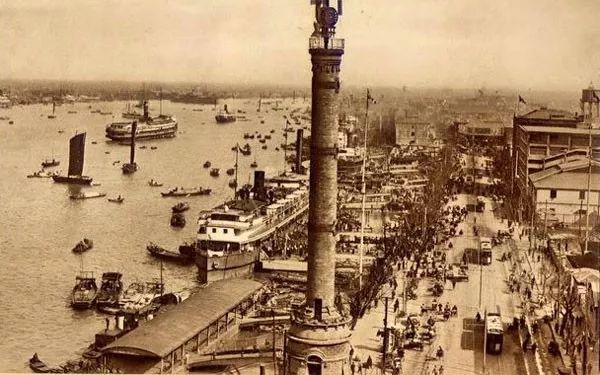

近代上海共设有两个外国租界:其一为1845年设立的英租界

(后来发展成为上海公共租界)

;其二为1849年设立的法租界。

经过半个多世纪的发展,到20世纪初苏报案发生时,两租界逐步地建立起市政管理机构,并基本上掌控清政府在租界的司法机构——会审公廨。另一方面,租界的管理理念来自欧美。在租界,居民均拥有言论、出版、集会结社等自由。正是因为有这个保障,蔡元培、章太炎等才得以成立中国教育会、爱国学社,上海租界因而成为晚清中国革命思想孕育的温床和传播基地。

以维护良好管理为由,

上海租界当局拒绝清政府的交犯要求

章太炎、邹容等被捕之后,清政府即向租界当局提出将章太炎、邹容交出的要求,并打算治以杀头重罪。但是租界当局却坚持在租界审讯。租界当局这样的态度,并非是有意庇护或支持革命者,而是出于维护自身在租界的管辖权完整性的考虑。

晚清时期的上海租界。

事实上,在逮捕章太炎、邹容的问题上,租界当局也毫无积极性。早在苏报案发生前的几个月,即1903年的三四月间,清政府已经一再严令两江总督等查拿在张园演说的首要分子,上海道台亦反复同上海领事团交涉,请上海领事团向租界当局施压,令其执行清政府的逮捕令。

但租界当局一再拖延,甚至苏报案发生前巡捕在传讯章太炎、吴稚晖之时,明确表示说,如果他们没有私藏武器,巡捕会保护他们。这也使章太炎等人认为租界当局不会逮捕他们。因此,尽管苏报案发生前早就风闻自己在清政府逮捕的名单上,但章太炎、邹容、陈范等人并未逃掉,一个重要原因是不认为自己有多大的危险。如果租界当局采取的是与清政府是合作的态度,那么苏报案的发生不会被拖延至6月底,而且被捕的肯定不只章太炎、邹容等人,蔡元培、吴稚晖、《苏报》馆主陈范等人恐怕也会被捉拿。

租界当局拒绝了清政府的要求,而清政府仍然一意严惩,以儆效尤,进而导致英美等国的介入。

“沈荩案”的发生与英美等的干预

上海租界当局拒绝将章太炎、邹容交给清政府,因此清政府转而同英国驻华公使交涉,英驻华公使于是就此请示英国外交大臣蓝斯唐侯爵。蓝斯唐侯爵起初考虑在与清政府达成不对案犯施以酷刑的谅解的前提下,将章太炎、邹容交出,并就此问题咨询英国皇家法官。恰在此时,“沈荩案”发生,使得苏报案交涉情况发生逆转。

沈荩(1872—1903)。

沈荩是1900年唐才常领导的自立军起义的主要领导人。1903年7月19日被人告密在京被捕,31日慈禧太后下令将其在狱中杖毙。8月2日,英国《泰晤士报》以《反改革运动》为题,予以报道:

依照慈禧太后的特别指示,沈荩被打死而不是被杀头。这个处决是1900年的屠杀以来最恐怖的事件。执行的地点是在刑部衙门的院子里。昨天下午,犯人被鞭打了两个小时。

8月3日,英国驻华公使致电蓝斯唐侯爵,描述沈荩惨死情形,并认为如果苏报案被关押者交给清政府,会遭遇同沈荩一样的命运。8月7日,《泰晤士报》又补充报道沈荩被处死的经过和惨状

“在把被害人鞭打了三至四个小时之后,因为无法完成慈禧太后将沈荩杖毙的命令,执行者只好依照沈荩的请求亲手将他勒死。”

《泰晤士报》关于“沈荩案”的报道也引起了英国议院议员的关注,8月4日和5日,分别有议员在下议院听证会上就苏报案被关押者被移交问题提出询问。同时,英国皇家司法官员也做出了不应将苏报案犯交给清政府的司法建议。8月5日,英国内阁宣布英国拒绝交出苏报案被关押者,并就此指示英国驻华公使。此后,经英国驻华公使协调,美、法、俄等在苏报案问题上达成一致,决定章太炎和邹容在上海租界审讯。

苏报案的公开审讯

1903年12月3-5、7日,苏报案在上海公共租界会审公廨公开审讯。法庭由会审公廨谳员和英国副领事翟理斯组成,代表清政府的上海知县也在座。案件审理过程中,占主导地位的是翟理斯。

此案的审讯情况颇为奇特。清政府和章太炎、邹容分别以原、被告身份出庭,双方都聘请了外国律师。清政府聘请的是古柏律师,章太炎和邹容聘请的是琼斯和爱立司律师。原告律师以“煽动性的诽谤罪”指控章太炎、邹容在《驳康有为论革命书》和《革命军》中的言论,而被告律师则以原告举证、言论思想自由等为依据为被告辩护。法庭上,被告律师的滔滔雄辩和章太炎、邹容的配合,使得被告一方明显处于相当主动的地位。

章太炎、邹容的辩护律师辩护策略首先是坚持程序上应由原告举证,即要求原告证明章太炎、邹容有发表被控言论的故意。为配合律师,章太炎在法庭陈述中表示被指控的《驳康有为论革命书》原本是他写给康有为的私人信件,并未拿去公开发表。因此,该书是谁出版的,他自己毫不知情。邹容则表示《革命军》是他在日本留学时所写的一份作业,从日本回国时,留在了日本的留学生会馆。回到上海后,才发现这篇作业已被印刷出版。邹容在法庭上还表示自己已经放弃了书中的观点,现在信仰的是社会主义。

《邹容与苏报案档案史料汇编》

作者: 周勇

版本: 重庆出版社 2013年1月

“第一次在大陆影印了倡言排满时期的《苏报》原件,第一次将英国、美国、日本、澳大利亚的相关外交档案呈现在读者面前。”

原告举证是欧美法律的一项基本原则,其含义是如果原告无法提供证据,则指控不成立。《驳康有为论革命书》和《革命军》出版时,均未标明出版机构。章太炎与邹容又表示自己不知情,因此,原告律师的指控就面临证据不足的问题。

在坚持程序上由原告提供证据的同时,被告律师主张章太炎在私人信件中、邹容在写作业时表达观点,是个人拥有的思想自由的权利,

“如果我保存一本日记,里面记录我对当时事件和政治问题的私人看法,其中有煽动性的言论,但我没有拿去出版,仍不构成犯罪。”

不仅如此,被告律师还进一步引申说:

“我们都有权利——中国对此也不会否认——每个人都有权利自由思想,每个生活在文明国家的人都享有这个权利,我希望中国也应允许其国民享有这项权利,使自己跻身文明国家的行列。”

被告律师不仅雄辩滔滔,还有相当高的辩论技巧。他们在辩词中,还努力激发法官对被告的同情心:

这个被指控为犯有极力煽动造反起义的重罪的人是个什么样的人呢?我们在他的不矛盾的陈述中可以得知,他是一个穷学生和学者;当然他也是一个伟大的爱国者,热切地为国家寻找出路;作为一名作者,他为了这个意图写作。

而写作《革命军》的邹容,只不过是一位年仅十九岁、如饥似渴地吸收各种新知识的青年学生:

可以想象一下这位年轻人

(指邹容)

的身份,只有十九岁,在国外读书,把所有的精力都投入到研究中。他眼界渐开,被各种他还无法把握的新思想所困扰,他不时地把这些思想记录下来,是在这种环境下,他写成了现在被起诉的文件手稿。广泛的涉猎使其沉溺于新思想中,其政治思想也经历一些变化;这也是非常自然的--年轻人的思想像他的身体一样处于不断的变化之中。

可悲的是,他们却被清政府拖到法庭上来,指控其犯有煽动革命的罪行。

苏报案是按照西方的法律程序审理,适用的也基本上是英国的法律,因此,章太炎和邹容在审讯当中处于比较有利的地位。最终的判决是章太炎监禁三年,邹容监禁两年。刑期自被关押之日算起。从判决结果不难看出,章太炎和邹容是依据西方的法律定罪量刑,并未被判重罪。而依照大清律,属于十恶不赦的妖言惑众罪行,会被杀头。

《苏报案研究》

作者: 王敏

版本: 上海人民出版社 2010年3月