CICS

欢迎点击上方“复旦大学信息与传播研究中心”订阅本公众号。

研究速递 | 城市传播

本期,我们将继续推送复旦大学信息与传播研究中心城市传播学术团队新近发布的一组研究成果。该系列文章基于媒介的视角探讨传播与公共空间的关系,现已发表于《时代建筑》2019年第2期。本期,我们发布中心学术团队成员褚传弘的《艺术地图与上海城市:地图绘制实践与新型城市体验》一文。文章试图梳理、归纳嵌入新媒介之中的城市地图实践是如何改变了我们观看、认知、想象上海城市的方式,又是如何打开了我们参与城市公共文化实践的种种可能。

艺术地图与上海城市:

地图绘制实践与新型城市体验

褚传弘

摘 要:

文章通过“上海风貌艺术地图”这一个案,呈现当前上海城市中地图绘制的最新实践,并从“重构城市地理”“激发市民沟通”和“创造新型体验”三个维度,试图梳理、归纳嵌入新媒介之中的城市地图实践是如何改变了我们观看、认知、想象上海城市的方式,又是如何打开了我们参与城市公共文化实践的种种可能。笔者认为,新媒体地图借助媒介多文本拼贴的技术,实现了城市时间的流动和穿梭,重构了上海既有的地理区域划分,丰富了我们观看上海城市的视角;同时,地图通过嵌入其文本之中的交互性技术,实现了留言、推荐和举报等全新的交互式媒介实践,展现了公众参与城市遗产保护的新型可能;此外,线上与线下的空间叠合的“新技术漫游”,开创了一种与之前截然不同的新型城市体验。

1 导言:专题地图、新技术与城市观看方式

21世纪以来,中国正在经历大规模的城市化进程。城市空间的生产,城市各要素的流动,城市问题的产生,持续增长的人口,这些都为如何观看、描述和解读城市提出了新的挑战。而城市地图的绘制,正是人类试图更直观地认识和把握城市的一种实践。然而,地图的语言从来不是客观再现和面面俱到的,地图的绘制体现了绘制者的意图、思想和行动。究竟要如何在地图上表现一座城市?选取哪些区域,绘制哪些要素,解决什么问题?如何通过地图的影像,让读图者更好地认知和把握他/她所身处的城市?这一系列的问题,正是今天的城市制图者们所面对的挑战。正如英国埃克塞特大学历史学系教授杰里米·布莱克(Jeremy Black)所言,“城市为地图的绘制提供了对象和主题,提出了‘如何进行有效描述’这样的问题与挑战。”[1]

在人类地图史的发展中,最早出现的地图即是描绘地球地理空间的地形与地貌的,而专题地图的出现在时间上比较晚。专题地图(thematic map)是地图与其他学科/领域的信息融合的产物,如经济、文化、政治、人口、医学疾病等。其起源可以追溯到17世纪,当时的背景是人口统计数据和数学测量方法与理论的发展,但直到19世纪才出现大规模的专题地图绘制[2]。专题地图的出现,其意义不仅在于地图的内容表达日趋专业化。更要紧的是,专题地图的绘制使得数据统计学和地图关联起来,而二者的结合,开创了全新的观看城市的方式。19世纪统计科学的发展,使得大量数据产生,而地图在这一时期首次介入统计数据的处理与呈现之中。例如,1855年伦敦暴发霍乱期间,医学专家约翰·斯诺(John Snow)所绘制的疾病地图,就将伦敦街区地理和霍乱统计病例二者相叠加,从而根据代表霍乱病例的长方条图例的分布规律,确认了霍乱爆发的源头是宽街(Broad Street)的一口水井。斯诺的这张地图,体现了现代医学科学的统计数据在地图中的使用。

如果说19世纪的专题地图绘制,是城市人开始用地图表达和思考城市空间的起点,那么到了21世纪的今天,伴随新媒介技术的发展,地图表达的广度与深度都前所未有地扩展。一方面,专题地图的绘制渗透到更多城市社会文化领域,如城市治理、城市交通、建筑规划、遗产保护、艺术文化等,正如丹尼斯· 伍德(Denis Wood)所说,“我们浸淫在地图的世界里,被地图团团包围”[3]。并且,伴随着“位置媒介”(locative media)的普及,地图的绘制与实践正在日益和主体所处的具体地理场所和日常生活关联起来,地图正在嵌入日常生活实践当中。而另一方面,地图结合新媒介技术,其绘制的“深度”也在增加。在时下热门的空间人文(spatial humanities)、空间人类学(spatial anthropology)、数字人文(digital humanities)研究中,“深度绘图”(deep mapping)的理念已经诞生。所谓的深度绘图,指的是“在方法论和认识论上的转变,从平面地图学转向更复杂的多类别信息与媒介的时空组装体”[4]。

伴随着信息与传播媒介技术的发展,“深度绘图”实践正在将人类认识城市、阅读地图的方式推向更高的阶段。传播学者已经敏锐地注意到了这一点,“今天的档案正日益呈现网络化结构,这种结构使得前所未有的大量数据得以存储、获取和加速传播……新媒介技术改变了我们创造、访问和存储信息的方式。”[5]而建筑学家也认为,“未来城市的变革最重要的因素不再是新颖的建筑形式,而是使各个行业都发生巨大变革的信息系统”[6]。在新媒介技术快速发展的背景下,地图绘制结合新媒介技术,为重绘城市历史空间、提供更深度多元的历史体验打开了多种可能和通道。而这些新的地图绘制实践的出现,正在给予我们一个宝贵的契机,去思索新媒体在当下中国城市实践中,在连接沟通信息、创造公众体验与参与、丰富与保护城市文化等方面实践的积极价值。

基于以上的背景,本文选取上海城市的“艺术地图”为研究对象,尝试思考在新传播技术的语境下,地图绘制是如何呈现城市的历史、文化与艺术的空间,并对城市公众感知城市历史与文化、参与城市公共实践产生影响。笔者认为,城市艺术地图不是城市真实形态的再现,而是作为一种媒介,创造了新的城市视觉化(visualization)的形式。通过对专题地图(thematic mapping)的绘制实践的分析,笔者试图说明,城市地图的绘制,不仅仅是建立各要素的空间联系,更具意义的是地图的视觉呈现,将“不可见”变为“可见”,开启了城市公众感知、理解城市的全新视角。在新媒体快速发展,大数据、传感器、人工智能等新技术的背景下,城市地图的绘制将会出现更多的可能性,并成为城市传播语境中联结人、信息与城市空间的关键传播媒介。

本研究将尝试解决三个主要的研究问题:一是思考城市地图是如何呈现上海城市的,为读图者理解人、城市与空间的关系打开了哪些新的视角;二是新媒介传播技术的嵌入,是如何影响并改变了地图的绘制、阅读与传播;三是新媒介语境之下,城市专题地图的绘制,对当下城市生活的意义是什么?产生了哪些新的连接?促成了哪些与城市互动与体验的新方式?在未来,专题地图绘制还能做些什么?

2 重组都市空间:城市地理的文本重构

新媒介语境下的地图绘制,实现了对都市地理、都市空间的文本重构,从而开启连接、沟通、想象城市的新路径、新通道。地图不仅仅呈现地理空间,还将多重媒介文本(影像、坐标、评论等)与地理空间建立关联,使得人们能够通过阅读地图,建立与都市空间相关的多重逻辑关系,形成一个复杂的城市信息传播网络。而每一个地图标绘的空间,就通过超链接技术,成为连接多重媒介文本和信息的节点。在新媒介语境下的地图文本中,空间的活力被大大激活,空间不再是静止和空洞的存在;透过空间,多重传播关系能够在此汇聚,产生新的连接关系,迸发意想不到的能量。

地图作为一种重组空间的媒介,不仅能够重塑艺术的地理,也能改变我们对于城市历史风貌和遗产的认识。2016年12月30日,一张“上海风貌艺术地图”正式与上海市民见面。这张地图由上海市规划和国土资源局主办,上海城市公共空间设计促进中心承办和开发设计,可以同时通过PC端和手机端访问。PC版搭载在该中心网站上,而手机版则对接微信公众号,搭载在上海城市空间艺术季的公众号当中。微信用户可直接点击公众号下方的菜单栏的“行走上海”栏目,即可进入风貌艺术地图中。打开这张地图,映入眼帘的是一张灰色背景的上海地图,上面的上海城市街区、道路和河流依稀可见。在这张底图之上,叠加了不同的图层,共有“历史风貌”“公共艺术”“特色空间”“推荐线路”和“我有话说”五大版块,上海1 058幢优秀历史建筑和311座城市雕塑等信息跃然纸上,呈现在读图者的面前。

“绘出的地图无疑体现了将空间关系概念化的能力”[7]。笔者认为,这张“风貌艺术地图”不仅仅是对城市历史风貌的再现,而是通过制图术的手段,重新整合和编织了上海风貌艺术的地理,让读图者获得了与众不同的城市文化体验。这张地图在几个维度上重构了城市的历史与艺术空间,笔者从“历史空间的重组”“虚拟空间的创造”和“地图与地方性景观”三个侧面,来阐释“风貌艺术地图”是如何重组了上海的地理空间。

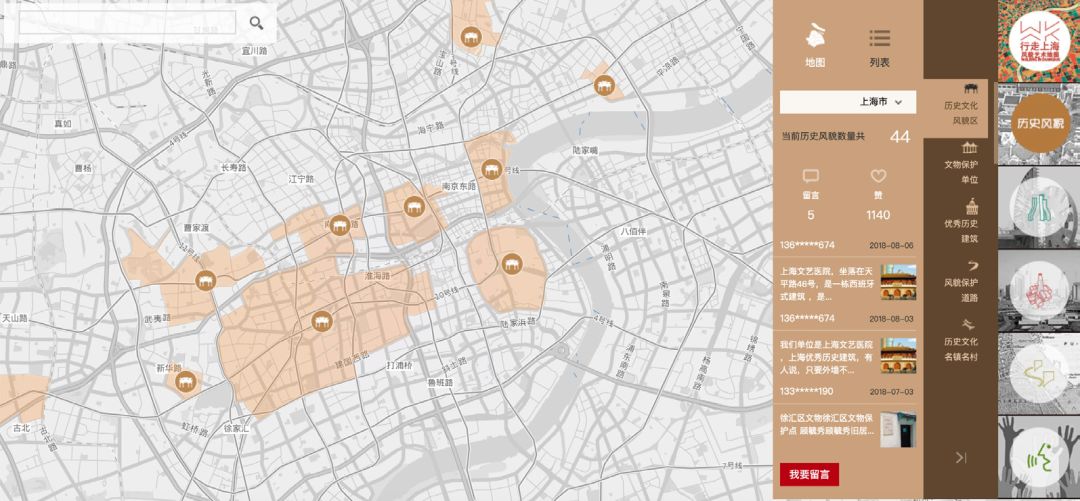

首先,这张地图通过GIS的绘图技术,从点、线、面三个维度对城市地理空间进行了重组,其构筑的空间不同于日常我们在地图中阅读到的上海城市。比如,制图者用棕色将44片大小不一的“历史文化风貌区”在地图中标示,如“外滩历史文化风貌区”“衡山路—复兴路历史文化风貌区”“老城厢历史文化风貌区”和“山阴路历史文化风貌区”等等。读图者能够对上海城市具有特色的风貌区域有一个清晰和直观的认识,并将其整合成一个整体的城市意象。凯文·林奇在《城市意象》中指出:“一个可识别的城市就是它的区域、道路、标志易于识别并又组成整体图形的一种城市。”[8]2在风貌艺术地图中,林奇提出的城市五要素即道路、边界、区域、节点和标志[8]41。这五个要素在这一地图的表示法中得以强调,从而使该地图所标示的上海历史风貌空间比较便于认明。

风貌艺术地图的界面:上海历史文化风貌区

这一发现也得到了笔者访谈对象的支持。她表示,“用色块将城市历史风貌区标示出来,会让我有更集中的认知。以前知道复兴中路、陕西南路有许多历史建筑分布,但现在阅读这张地图以后,看到主题建筑的分布,会有一个整体的认知和想象,一种对历史的感知。”(WW,女,23岁,研究生)笔者认为,风貌艺术地图通过GIS技术的方式重新梳理、关联了上海城市空间中众多的、散落的历史建筑和街道,并且通过“历史文化风貌区”的划分区域的地图实践,重新布局了上海城市的历史文化空间,将众多星罗棋布的历史遗产以更大尺度的区域空间重新关联起来,改变了观者对于上海城市历史文化空间的认知和想象。莎伦·佐金(Sharon Zukin)认为,地图等媒介文本的特定视角能重构城市的想象,“形象,从早期的地图到印有照片的明信片,不仅反映了真正的城市空间,相反,它们特定的视角对一座城市的纪念碑性质进行想象和重组。”[9]14“风貌艺术地图”通过地图绘制重新梳理、关联城市历史建筑之间的关系,这对于提升公众对上海历史文化空间的认知、认同,传播“空间的知识”具有不可替代的意义。

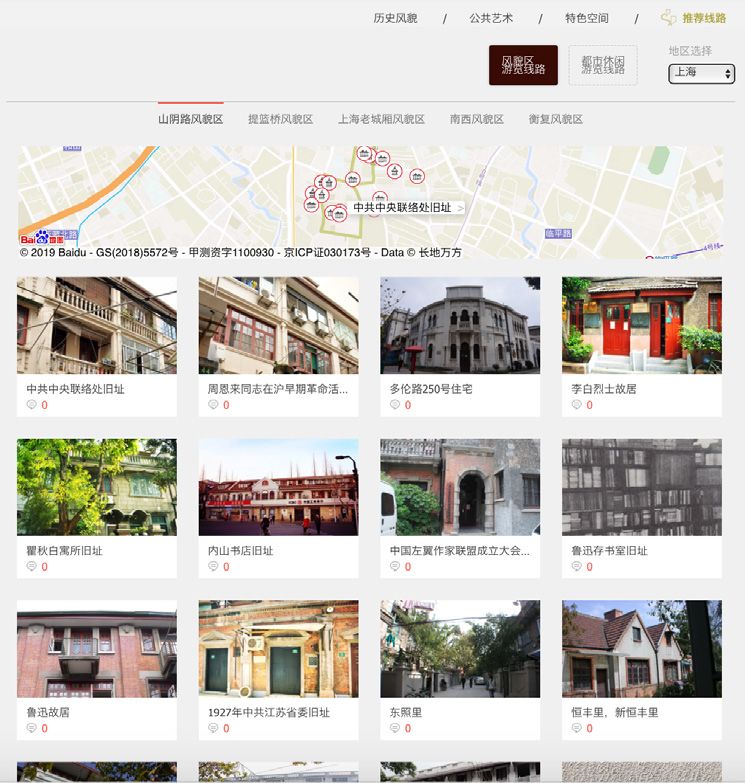

其二,“风貌艺术地图”通过文字、图片和地图的多文本重构,且通过超链接进行内在关联,体现出新媒介技术使得地图空间日益成为一种重要的城市虚拟空间。地图已不再仅仅是具有坐标系的地理图形,多种形态的媒介文本已经潜入地图之中,成为一种重要的“表征”。一些城市地理学者,已经认识到表征对于建构城市空间发挥着日益重要的作用。他们认为,“城市表征塑造着城市空间的物质产物、想象性理解……表征并非永远中立,而是权力关系中积极的参与者……表征不是冻结和静态的快照式形象。”[10]78可以说,地图中“表征”的生产,潜移默化地改变了观者对于城市风貌的想象和认知,成为城市漫游者“体验城市”的重要方式。比如,在该地图的“推荐线路”版块,制图者将一个风貌区的诸多历史建筑以地图坐标、超链接图片并置在一起,读图者不仅能迅速在地图中厘清各个建筑之间空间位置的关系,形成清晰的“心理地图”,同时还能通过并置在一起的建筑图像,对一个风貌区的建筑风格有直观的把握。而且,地点与地点、图像与图像之间还形成了有趣的互文性,比如内山书店、左联成立大会旧址、鲁迅故居和鲁迅存书室这些与左翼文化相关的地点并置在一起,形成一个有内在关系的可叙事文本。

风貌艺术地图制造的虚拟空间:地图、文本、图像的互文性关联

通过多媒介文本的并置,风貌艺术地图建构了一个个以地图为互相关联之线索的虚拟空间,并对读者认识这些城市建筑产生直接的影响。从这一视角看,“上海风貌艺术地图”的绘图实践具有再造城市文化空间、重塑城市“可意象性”[8]的可能。建筑学的研究者也意识到了这一点,“建筑师和建筑批评家近期的著作将图形指为某种更具乌托邦色彩的潜能:它提供想象的空间建构,这也许会修改人与自身环境之间的关系。”[10]80

其三,“风貌艺术地图”中呈现的城市景观侧重历史性、本土性和艺术性,也迥异于在其他媒介中呈现出的上海城市景观,形成了一种有趣的张力。在风貌艺术地图中呈现的上海城市,除了少数为人们所熟知的上海历史建筑,如和平饭店、国际饭店、豫园、大光明电影院、徐家汇天主堂等,其展示的大部分建筑空间,都是不为常人所熟知的一些地点,也是常见的上海地图中不会标注的地点。在这张地图中甚至还标注了许多“微尺度”的空间,比如在“公共艺术”版块当中就展示了311处城市雕塑。一位笔者的访谈对象对此印象十分深刻,他说:“城市雕塑的版块让我看到了以前忽视了、没有关注到的一些城市空间的细节,很有意思。公共艺术是一个十分微观的城市景观,以前很少看到关于它的地图,这方面的资料收集得也比较少。”(WHY,男,22岁,研究生)由此可见,“风貌艺术地图”呈现出的多元丰富的上海历史与文化景观,成为一个特殊的上海“镜像”,与其他媒介中的上海城市形成了张力与差异。读图者不仅能够在地图中“漫游”上海三百多处公共艺术雕塑,还能深入城市的各个角落,探索一幢幢不为人知的城市老建筑,从建筑风貌中体验城市的过去。

3 经验书写与市民沟通:地图的交互性实践

有意思的是,在“风貌艺术地图”这一个案中,地图不仅仅是一个虚拟空间,它还通过种种方式试图与线下公共生活之间建立关联,成为一个连通线上虚拟空间与线下公共生活的交互式的媒介。通过用户评论、信息举报、路线推荐等方式,这一地图绘制实践不仅通过各种绘制手段重构了城市地理,也同时也激发公众参与到城市公共生活之中。

在“风貌艺术地图”中,制图者特别开辟了“我有话说”版块。点击这一版块,可以做三种操作:留言、推荐和举报。所谓留言,是指可以对具体某栋风貌建筑或某个风貌区做留言评述;所谓推荐,是指可以举荐一些身边的、关注的历史建筑,推荐它们纳入上海城市历史建筑保护的名单;所谓举报,是指对当前城市建设中违法违规破坏城市风貌的行为进行举报。将市民参与沟通与地图绘制结合起来,是这张地图值得关注的创举。从网页上精选的评论来看,参与者甚众,累计评论已达百余条。

3.1 身体体验的书写

这些评论当中,市民们对历史文化空间产生了非常多经验性的、身体感觉维度的感受,读图者的这些评论和上文提到的照片、文字介绍一样,显示在每个地点的超文本页面当中,这些读图者饱含主观感受的评论和该地点其他的媒介文本形成了有趣的互动关系。比如,有读者参观了安远路的玉佛寺后这样写道:“天朗气清的一天,宁静的安远路,每一个神圣而充满信仰的地方都叫人感觉那么舒服,玉佛寺也不例外。寺里共有三尊玉佛,其中一尊是坐佛,双盘腿的坐姿,神情端庄,目光柔和,略带微笑。另外两尊是卧佛,一大一小,呈吉祥卧的姿势,眼放智慧,若有所思,通体盈润。打心里赞叹玉佛的美,能亲见叩拜,真是荣幸。”[11]不论是“神圣而充满信仰”的感觉,还是他/她对玉佛像姿态的理解,都带有参观者的主观情感。实际上,这些身体经验对于地方感的形成是颇为重要的。该地图的制作者们希望通过地图连接空间、社区和人,而市民评论的撰写和张贴正是建立这一联系的一种途径。通过与地点直接关联的评论的书写和发布,历史文化地方的特殊性和重要意义,通过市民的评论更加彰显出来。笔者的一位访谈对象说,“阅读他人的评论,能够看到之前一直没注意到的点,比如石砖、界碑、弄堂的水塔、残存的没填平的水井,这些地标和当地人的生活有很大的关系,但我们并不知道,所以特别期望看到当地民众的经验讲述。”(WW,女,23岁,研究生)