编者按|

在包豪斯的教学设置中,所有学员刚入校时都要进行为期半年的初步课程学习,之后再根据情况分流到各工作坊。一般来看,初步课程由伊顿开创,从属于由格罗皮乌斯主导的包豪斯整体教学体系和发展方向。但必须注意的是,

在具体教学中不同教师的授课情况对于初步课程的影响,包豪斯教学体系和发展方向,以及格罗皮乌斯本人的思想变化,几者是相互交织、共同发展的。

院外将分三期推送BAU学社成员

关于包豪斯初步课程的论文节选,这篇论文不希望仅仅把初步课程当做一种成型的遗产来接受,而是尝试以影响初步课程发展的多重因素为线索,梳理其发展历程,通过对这一历程中复杂动因的研究,论证其作为一种持续的活动所蕴含的积极能量。

破除艺术门类的分界和原有的艺人-匠人的劳动分工,回到最基本的材料、色彩、形式构成。

解放学生的创造力,从而解放并发展他们的艺术才能。

论文|石慧 指导|周诗岩

责编

|XQ

包豪斯初步课程研究|上

|2012

本文9000字以内

引言

|

1. 研究契机 2. 已有研究情况概述 3. 研究内容

“包豪斯的一个伟大创新在于它涤清了每个学生的成见,使他回到了——打个比方说——涂涂擦擦的幼儿园时期。这是通过基础课程(Vorkurs)、或是初级课程实现的,这样的课程现在已经被认为是

包豪斯方法中的精华,甚至是其全部所在。

”【注1】

——雷纳·班纳姆

包豪斯的故事正式开始于1919年。当时,正处于“手工艺与工业”剧烈变革时期,工业革命将各种机器和材料推上了前台,传统上由艺术家和工匠完成的任务,面临着被这些新东西取代的危险。在这种情况下,人们对艺术、工艺和工业形成了新的态度,

一种新的艺术教育体系被构想出来并付诸实践。

包豪斯,一座充满生机的新型美术学院由

此诞生

。

谈论包豪斯永远都不是一个过时的话题,它总是与一种现代风格相关。包豪斯给笔者留下的最初印象便是“方盒子”建筑,以及它是世界上第一所设计学校。至于这所学校究竟发生过了什么,又如何重大地影响了我们的生活,笔者对此不甚了解,并充满好奇。

为了进入包豪斯所处的历史语境,阅读首先从包豪斯的两位教师,同时又是杰出的抽象大师——瓦西里·康定斯基(Wassily Kandinsky)和保罗·克利(Paul Klee)的《康定斯基回忆录》【注2】和《克利的日记》【注3】开始,并由此对两位大师的生活状态和创作活动充满了兴趣。其后,为了了解包豪斯在设计史上的地位,笔者阅读了英国籍建筑历史学家、评论家、英国设计史学的奠基人——尼古拉斯·佩夫斯纳(Nikolaus Pevsner)的《现代设计的先驱者——从威廉·莫里斯到格罗皮乌斯》【注4】、《现代建筑与设计的源泉》【注5】和《美术学院的历史》【注6】。随后,为了对包豪斯的发展过程有一个整体的把握,阅读进展到了有关包豪斯的重要著作——弗兰克·惠特福特(Frank Whitford)的《包豪斯》【注7】和他的新书《包豪斯——大师和学生们》【注8】(这本书主要收录了大量的原始资料,包括教师和学生的日记和书信)。在对包豪斯的设计史地位和发展历程有了进一步了解之后,笔者又重点阅读了包豪斯早期最重要的教师——约翰·伊顿(Johannes Itten)的《造型与形式构成——包豪斯的基础课程及其发展》【注9】,还有第一任校长瓦尔特·格罗皮乌斯(Walter Gropius)的《新建筑与包豪斯》。【注10】可惜的是国内还没有介绍包豪斯改革时期非常重要的教师——拉兹洛·莫霍利-纳吉(Laszlo Moholy Nagy)和约瑟夫·艾尔伯斯((Josef Albers)的著作或论文。此后,阅读的视角还延申到其谈论到包豪斯的著作,比如意大利马克思主义建筑史家曼弗雷多·塔夫里(Manfredo Tafuri)的《现代建筑》【注11】和英国现代著名建筑史家、设计史家、建筑评论家雷纳·班纳姆(Reyner Banham)的《第一机械时代的理论与设计》。

在收集资料的过程中,笔者不知不觉地把阅读重心放在有关包豪斯的初步课程上,即开篇引文中班纳姆提到的

Vorkurs,

并确定以此作为论文的研究选题

。

包豪斯的初步课程特指刚入校所有学员都上的预备课,一年后根据情况分流到各工作坊。在历任主持教师的理念中,

初步课程都旨在破除艺术门类的分界和原有的艺人-匠人的劳动分工,回到最基本的材料、色彩、形式构成,

故有时被意译为基础课程。但

在英文语境中,

初步课程往往被转译为preliminary course,基础课程则是foundation course,两者实则有很大的不同。

如果把作坊学习当作正式拜师学手艺,前面一年可以看作预科,译作“初步课程”更为准确。

注1:(英)雷纳·班纳姆:《第一机械时代的理论与设计》(丁亚雷、张筱膺译),南京.江苏美术出版社,2009年版,第356页。

注2:(俄)瓦西里·康定斯基著,杨振宇译,浙江文艺出版社,2005。

注3:(德)保罗·克利著,雨云译,艺术家出版社,1997。

注4:(英)尼古拉斯·佩夫斯纳著,王申祜、王晓京译,中国建筑工业出版社,2004。

注5:(英)尼古拉斯·佩夫斯纳著,殷凌云等译,生活·读书·新知三联书店,2001。

注6:(英)尼古拉斯·佩夫斯纳著,陈平译,湖南科学技术出版社,2003。

注7:(英)弗兰克·惠特福德著,林鹤译,生活•读书•新知三联书店,2001年12月第1版,2005年7月第4次印刷。

注8:(英)弗兰克•惠特福德著,陈江峰、李晓隽译,艺术与设计杂志社,2003。

注9:(瑞士)约翰·伊顿著,周至禹译,天津人民美术出版社,1991。

注10:(德)瓦尔特·格罗皮乌斯著,张似赞译,中国建筑工业出版社,1979。

注11:(意)曼弗雷多·塔夫里、弗朗切斯科•达尔科著,刘先觉等译,中国建筑工业出版社,2006。

在已有的介绍包豪斯的书中,无论是中文还是外文,都会将初步课程单独列出作为一个条目或是放在相关教师后进行详细论述。比如惠特福特在《包豪斯》中就单独列出第十章《基础课:色彩与图形》,描述了初步课程中的色彩、图形理论部分;同时,在介绍相关人员时也会详述初步课程的教学情况。在另一本综合介绍包豪斯的Bauhaus【注12】一书中,也把相关内容细分为“伊顿主持的初步课程”、“莫霍利-纳吉主持的初步课程”、“艾尔伯斯主持的初步课程”,“康定斯基和克利的教学”,以及“包豪斯的色彩教学”等。甚至在由柏林包豪斯档案馆、博物馆、魏玛古典基金会和包豪斯德绍基金共同建立的包豪斯网站【注13】上,也将初步课程排在教学介绍的首位,依次为“伊顿的初步课程”、“莫霍利-纳吉的初步课程”、“艾尔伯斯的初步课程”,以及其他五位大师的课程,其中包括康定斯基和克利。以上我们可以看到,

初步课程在整个包豪斯教学安排中占据了重要位置,

并且是所有有关包豪斯的研究所不能绕过的问题。

在国内研究包豪斯的期刊文章和论文中,关于初步课程的研究却相对很少。以初步课程为研究主题的期刊文章,在现有已搜集到的的资料中,只有两篇。一篇是发表在《美术学报》上的《论包豪斯初步课程的教育特色》

(2009)

【 注14】,一篇是《科学大众》上的《包豪斯认识Ⅱ——初步课程成为艺术设计的奠基石》【 注15】(2006)。两篇文章的研究内容都只是对初步课程的发展过程做了简单的概述。有关初步课程的论述也出现在研究包豪斯的教学体系的文章中,但是这类文章对于初步课程的分析都不够丰富和详实。

国内研究初步课程的论文主要有两篇。一篇是天津大学建筑学院王启瑞的硕士论文《包豪斯基础教育解析》

(2007)

【注16】,一篇是同济大学建筑与城市规划学院学生徐赟的硕士论文《包豪斯设计基础教育的启示——包豪斯与中国现代设计基础教育的比较分析》

(2006)

【 注17】。两篇论文的作者都是建筑学院的学生,在文章的最后都结合了自身在设计基础课程的经验和包豪斯初步课程的经验教训,为中国设计基础教育提出了一些建议。前者重在包豪斯初步课程的发展情况,后者重在其与我国设计基础教育的比较并从中得到启发。

至于国外研究初步课程的资料,笔者了解甚少。在惠特福特《包豪斯》一书的参考目录中提到,对包豪斯的教学法进行研究的有雷纳·威克(Rainer Wick)的

Bauhaus Padagogik

(1982)。在互联网上能搜索到的还有一本由雷纳·威克编辑的

Teaching at The Bauhaus

(2001)。遗憾的是笔者还没有能力对其进行搜集和整理。

在已搜集到的材料中,对于初步课程的论述,如上文提到的国内的期刊文章和硕士论文,多是以历史事实概述初步课程的发展情况;在相关书籍和网站中,多是以主持初步课程的教师变化将其划分阶段分开叙述,或者将其散落在文章中附于教师介绍之后。至于其缘何如此发展,以及其发展过程中的诸多问题并没有细究。

一般来看,初步课程从属于整个包豪斯的教学体系和发展方向中,而此教学体系和发展方向均为校长格罗皮乌斯所主导。但必须注意的是,在具体教学中具体教师的授课情况对于初步课程的影响,包豪斯教学体系和发展方向,以及格罗皮乌斯本人的思想变化,

几者是相互交织、共同发展的。

同时,除了上述校内因素互相交织并推动各自发展,校外社会上的政治、经济等因素也不能忽视。

因此,本论文将以影响其发展的多重因素为线索梳理初步课程的发展历程,并试图讨论其中的部分细节问题。通过对初步课程发展历程的复杂动因的研究,得以见证其作为一种持续的活动所蕴含的积极的能量,而不只是把它当做一种成型的遗产来接受。

注12:

Bauhaus, by Jeannine Fiedler, Jeannine Fieldler, Peter Feierabend and Ute Ackermann, Konemann; English ed edition (April 2000).

注13:http://bauhaus-online.de/en

注14:黄丽雅、蒲艳.论包豪斯初步课程的教育特色[J].《美术学报》,2009,(1):23-24。

注15:吴浩、王磊、安晓波,《科学大众》,2006,(5):44、68。

注16:王启瑞,天津大学建筑学院,2007。

注17:徐赟.包豪斯设计基础教育的启示——包豪斯与中国现代设计基础教育的比较分析[D],同济大学建筑与城市规划学院,2006。

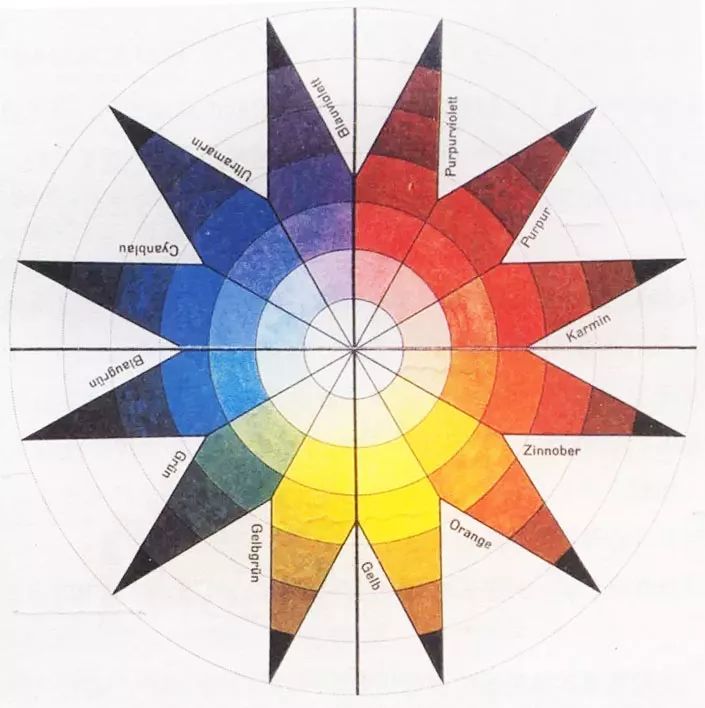

伊顿初步课程教学用的色彩关系图谱

|1920

第一章

|

初步课程简介

1.1 初步课程与包豪斯教学 1.2 初步课程概述

在格罗皮乌斯看来,包豪斯思想的创立要感谢拉斯金(John Ruskin)和莫里斯(William Morris)、范·德·维尔德(Henri van de Velde)以及德意志制造联盟(the Deutscher Werkbund)这些现代设计的先驱们。

正是基于他们的研究成果,包豪斯才能够

以一种批判的姿态在艺术与工业之间建立联系,并使得艺术和技术形成一种新的统一。

1919年,这所由原美术学院和工艺美术学校合并而成的新学校正式开学,格罗皮乌斯将他取名为“包豪斯”。

【注1

】学校以中世纪行会的组织方式为榜样,在学校内部形成一个像共济会一样的向心团体进行集体协作。于是教师被称为“师傅”,学生则称为“学徒”和“熟练工人”。初步课程正是建立于这样的文化氛围下。

同时,初步课程也与校长的更替以及学校的发展有着诸多联系。

包豪斯建校14年,短暂又充满曲折,期间历任三位校长。

1928年,格罗皮乌斯辞职。

经其推荐,阿道夫·梅耶(Adolf Meyer)继任。

1930年,梅耶辞职。

由格罗皮乌斯举荐,密斯·凡·德罗(Ludwig Mies van der Rohe)接手包豪斯。

1932年9月德绍包豪斯关闭,迁至柏林。

1933年8月10日,密斯宣布包豪斯解散。

校长的变动必然影响到整个包豪斯的发展状况,而

初步课程也随着这些变动而不断变化。

如惠特福德在《包豪斯》一书中所说,格罗皮乌斯理想中的包豪斯基本支柱有两个要素,一个是初步课程,一个是作坊教学。

其核心则是建筑(BAU)。

1919年秋,伊顿向格罗皮乌斯建议,准许所有对艺术感兴趣的申请者入学试读,对其施以一学期的基础训练,即“初步课程”。

目的在于引导天赋才能尚处于朦胧状态的学生,将其思想从惯例中解放出来,发挥自己的才能与个性,提高他们的独创力。在这段试读期中表现优异的学生,将获准进入下一阶段的作坊训练。

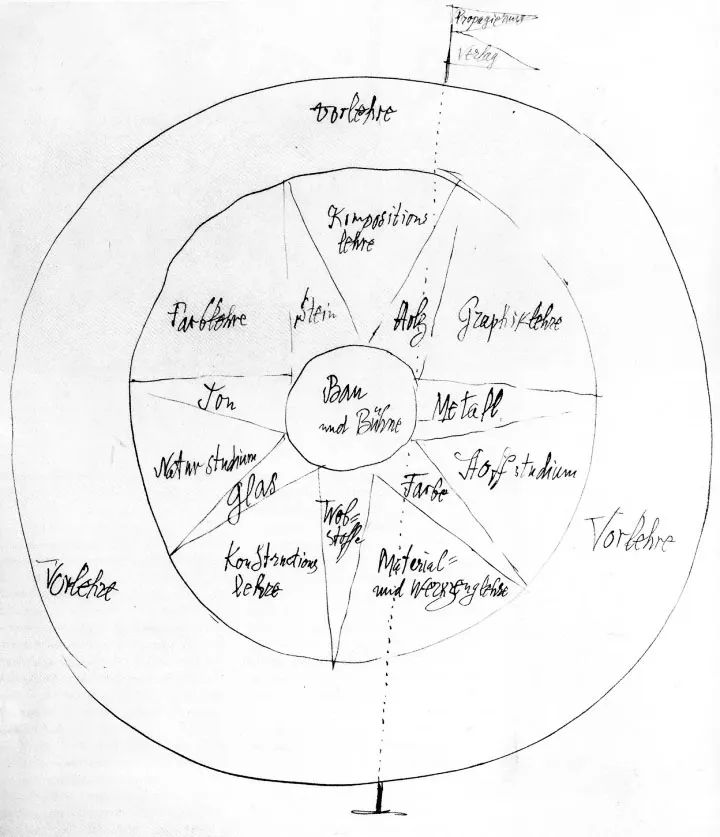

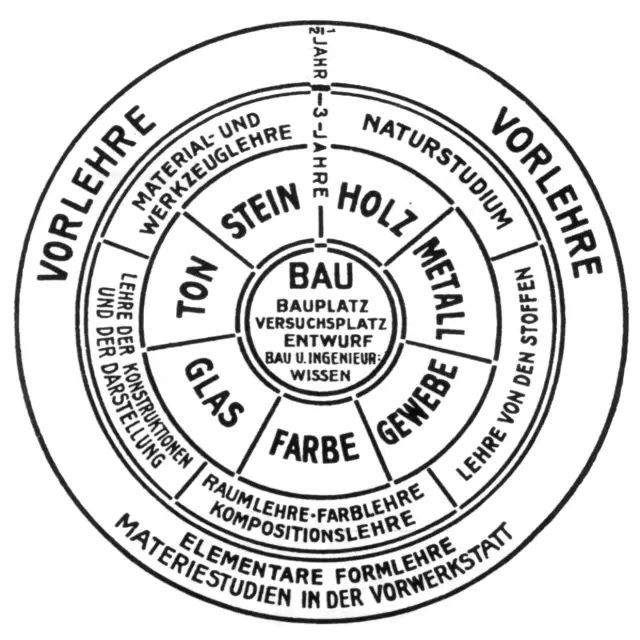

1922年克利绘制的包豪斯教学机构草图和同年发布的

魏玛包豪斯的教学大纲中

,我们可以看出初步课程与作坊教学和建筑(BAU)的关系,以及它在包豪斯教学中的位置。

(我们猜测克利的手绘版草图要早于包豪斯教学大纲)。

通过双环结构的划分,

教学大纲由外向内以依次为初步课程、作坊教学及其附属课程和建造。

这是由它们在教学中的位置所决定的:

为了正式进入包豪斯学习,学生必须成功地完成初步课程的教学内容;

其后,教学的主要部分是作坊及其附属课程;

而只有最具才华的学生才有资格参与建筑(BAU)课程的学习。

在当时,一些经过改革的工艺美术院校已经把作坊训练当做一个重要的组成部分,而包豪斯之所以能够脱颖而出,在于它创造性的作坊教学体系:

包豪斯的教学基础是作坊,而不是传统的画室。

学生总是置身于两名师傅的监管之下,“作坊大师”教会学生们掌握工艺的方法与技巧,“形式大师”带领学生去探索创造的奥秘,鼓励他们开发创造力,帮助学生发现自己独到的形式语言。

作坊师傅总是由技术精湛的工匠担当;

而形式师傅多由艺术家,尤其是画家负责。

由此,我们可以了解到初步课程在包豪斯教学系统中的重要位置。

它是新生们在包豪斯所要面对的第一门课程,

他们将在这里解放思想,发挥自己的才华与能力,以发掘出自己的独创力,

并凭此独创力完成接下来的作坊教学。

注1:

包豪斯的德文为“Bauhuas”,是格罗皮乌斯自造的单词。Bau的字面意思是“建造”,而且它在德语里还会让人产生其他的一些联想,这显然也是格罗皮乌斯有意为之的。在中世纪,泥瓦匠、建筑工人与装潢师的行会叫做Bauhutten,从这个行会里还衍生出了共济会。Bauen还有一层意思是“种植作物”,让人联想起播种、培育以及硕果累累之类的涵义。

克利绘制的包豪斯教学机构草图

|1922年

魏玛包豪斯的教学大纲

|1922年

初步课程的重要位置,可从克利的草图和官方教学大纲得到证实,

它们对于初步课程的理解是一致的,都将初步课程置于最外环。

但值得注意的是,虽然克利的草图和官方教学大纲的结构相似,但是克利的中间核心部分是“建筑(BAU)和剧场”,而教学大纲的核心则只有大写的“BAU”,没有“剧场”。

这仿佛体现了克利(或许可代表其他与其相似的教师)与格罗皮乌斯(我们有理由相信官方教学大纲是由格罗皮乌斯主导设定的)对于包豪斯教学核心的不同理解。

关于这一点,此处暂不多述,后文中会进一步分析。

另外,克利草图的旗子上写着“宣传”和“出版”,这在正式的大纲中也不见了,而包豪斯对此二者的重视,在1923年的包豪斯展览中体现得淋漓尽致。

伊顿作为初步课程的创立人,在《造型与形式构成——包豪斯的基础课程及其发展》【注2

】中说到他为初步课程设立了三项目标:

1.

解放学生的创造力,从而解放并发展他们的艺术才能。

通过利用他们自身的经验与认识,进行真正的艺术创作,逐渐地使学生抛弃常规,脱离一切因袭,获得自由创作自己作品的能力。

2.

帮助学生较容易地选择、确定他的专供科目。

在这方面,有关材料与材质感的练习是很有价值的帮助。

每个学生很快找到最合适他兴趣的材料,那材料可能是木头、金属、玻璃、石头、粘土或织物。

只要那种材料能促进并发展他的创作活动即可。

可惜的是,那是包豪斯的初步课程还没有一间画室专供学生用来练习刨、锉、锯、弯曲、粘合以及焊接各种材料的手工艺基本技能。

3.为使学生将来成为一个艺术家,要

教授他们作为造型艺术家所必须具有的技术以及基本原理。

通过研究形态与色彩的诸等法则向学生展现了客观世界。

随着创作的进行,有关形态与色彩的主观与客观问题会以许多不同的方式互相作用,从而呈多样性的面貌。

概括来说,即是:

一,解放发展学生的艺术才能;二,材料和技能练习;三,掌握图形与色彩理论。

回顾初步课程的发展历程,我们可以发现,无论负责教师和他们各自的教学方法发生了怎样的变化,这三项目标却是始终不变的。

笔者根据初步课程相关人员的在校时间绘制了如下图表:

通过这张粗略的初步课程相关人员时间表,我们可以看到伊顿主持初步课程的时间是从包豪斯建校1919年至1923年,莫霍利-纳吉主持时间为1923至1928年,艾尔伯斯主持时间从1928年开始直至学校解散。

其中,艾尔伯斯从1923年起就作为助手辅助莫霍利-纳吉,至1928年莫霍利-纳吉离开包豪斯之后,开始全面主持初步课程。

康定斯基和克利都是在伊顿主持时期来到包豪斯的,他们并不直接负责初步课程,而是

作为初步课程的补充部分,

教授学生图形与色彩理论课程,并伴有一定的实践练习。

从时间上来看,他们在校的时间最长,负责的课程对初步课程也多少产生了影响。

对照任职校长与初步课程主持人员的在校时间,我们可以清楚地看到三位负责人员包括克利与康定斯基,都是

由格罗皮乌斯任命教学的。

当格罗皮乌斯于1928年离职后,莫霍利-纳吉也立即辞职。

综上看来,作为包豪斯的奠基人,

格罗皮乌斯在很大程度上决定了初步课程的发展方向。

从任用伊顿,到1923年请莫霍利-纳吉接任,人员的变动反过来也说明了格罗皮乌斯的思想转变。

如果按照这位奠基人的思想转变为划分,可以把整个初步课程的发展历程分为两部分,一部分是伊顿主持时期,一部分是莫霍利-纳吉和艾尔伯斯主持时期(艾尔伯斯负责初步课程的时候格罗皮乌斯已经离开学校了)。

因此,在论述每一时期具体的课程前,有必要了解一下格罗皮乌斯的思想变化。

注2:

(瑞士)约翰•伊顿:《造型与形式构成——包豪斯的基础课程及其发展》(周至禹译),天津人民美术出版社,1991年版。

魏玛包豪斯校舍平面图

|1920

惠特福德在《包豪斯》一书中认为,虽然包豪斯在其短暂的经历中几度调整过方向,但早在1919年4月的《包豪斯宣言和教学大纲》中就已经明确地定义了每一个目标。

第一个目标是

拯救那些“处于一种孤立状态”中的视觉艺术,

将未来的工匠、画家和雕塑家联合起来,他们的技艺将结合在一起,其“终极目标就是完整的建造”。

第二个目标是

提高工艺的地位,使它能与艺术平起平坐。

如《宣言》所说,“

让我们创建一个新型的手工艺人行会,不再有阶层的歧视,不再让这种歧视在工匠与艺术家之间树起狂妄自大的藩篱。”第三个目标,惠特福特认为它表达的不如前两个目标那么清晰,即

与工业界建立联系,

“有朝一日,他将从百万劳动者的手中冉冉地升上天堂。”【注3】

诚如惠特福德所说,在包豪斯步入正轨后显得极其重要的

第三个目标在早期是表意不明的,而前两个目标看起来又过于理想化。

对此,

惠特福德在《包豪斯》中评论道:

1919年的《包豪斯宣言》有点语焉不详、半痴半喜,而且充满了乌托邦的幻想。

【注4

】

班纳姆也表示过类似的看法:

这段话的惊人之处在于,像格罗皮乌斯这样一个制造联盟和贝伦斯工作室培养的人,他也曾经和‘风暴’有过接触,也曾强调过未来主义,在那时他无论如何应该能提到机械的问题,也应该能站在莫里斯式的启发工艺发展的立场上表明他的态度。

在1923年前,包豪斯一直没有向外表示出任何对机械化生产和对这方面设计问题的兴趣。

在那时,

它的教学方法已经和手工艺密不可分了

——为此辩护的人发现,关于这一点要解释起来迫使人感到为难。

【注5】

笔者认为班纳姆的疑问极其到位,像格罗皮乌斯这样一个曾经的先锋派建筑师,

怎么会在包豪斯早期显示出如此强烈的表现主义特征呢?

譬如由费宁格(Lyonel Feininger)绘制的《包豪斯宣言和教学大纲》封面上的哥特式“结晶体”天主教堂,以及1919年至1921年学校采用的由卡尔·彼得·罗尔(Karl Peter Rohl)设计的图章。

笔者试图就这一问题进行分析。

一般认为,战争对格罗皮乌斯的信念影响很大。

在一战服役期间,格罗皮乌斯是一名骑兵军官,在西线参加了战斗,受过重伤,1918年11月18日获准复员。

如惠特福德所说:

机器摧毁一切的力量造成了骇人的景象,亲眼目睹这种景象,使他改变了过去一度抱持的乐观看法,不再认为机器给人带来的全部都是好处。

他以前不关心政治,现在则开始同情左翼观点。

他也同样相信,

只有借助于剧烈的社会变革,才能够治愈德国的沉疴。

【注6

】

因此,当他来到魏玛的时候,政治使命感十足,他感到必须改变人们的思想,就像其在1919年时说的那样:

“

我们无法通过政治革命而获得‘解放’,

只有通过精神上的革命。

”【注7】

另一方面,早在一战前夜,我们也可以发现这股神秘逆流的发端。

在分析德意志制造联盟各阶层的争论中,德国人在脑力劳动者的角色问题上发生了分歧。

1914年在科隆的争论中,政治家和企业家试图为知识阶层塑造一种生产角色,但是建筑师们却

怀念脑力劳动者作为一个具有自身价值的个体所有者的地位。

在第一次世界大战前夜,他们的自主观念逐渐变成了晚期表现主义的战斗旗帜,通过他们对过去的反省而取得了共识。

1918年11月,格罗皮乌斯、陶特(Bruno Taut)等人创立了艺术苏维埃(Arbeitsrat für Kunst),并在第一次宣言中就指出:

……艺术和人民必须联合成一个整体,艺术不应该再是为少数人服务的奢侈品,而是为大众服务、使大众满意的。

要达到此目的的方法就是

要在建筑保护之下联合所有的艺术。

【注8

】

尤其在陶特关于“

艺术苏维埃