《胎息经》的经文,很有一番唐崔希范《入药镜》的通俗古白话文的味道,这些道学家们似乎都是在谋求用白话文言文的形式,用深入浅出的句子来布道。

文/袭明居士

《胎息经》又名《高上玉皇胎息经》,有魏晋黄老之学论修真的遗风。该经典最早见于东晋葛洪《抱朴子•遐览》一书,对于作者的身份和著作年代,尚缺失完整的史料,去说明其学术思想之渊源。

经文的年代,是可以依东晋葛洪《抱朴子 •遐览》的记载,给出更久远的推断。虽然证明经典的背景的意义固然重要,但更为重要的是,

我们要理解经文的内涵,它对现代道家道教理义建设的重要性,它能够给现代社会人们的修行,又能够带来哪些更有价值的东西,它能够为当代修真者,又能提供哪些高大上的理论性指导

,这些道门的要义,才是我们学习《胎息经》的真正目的。

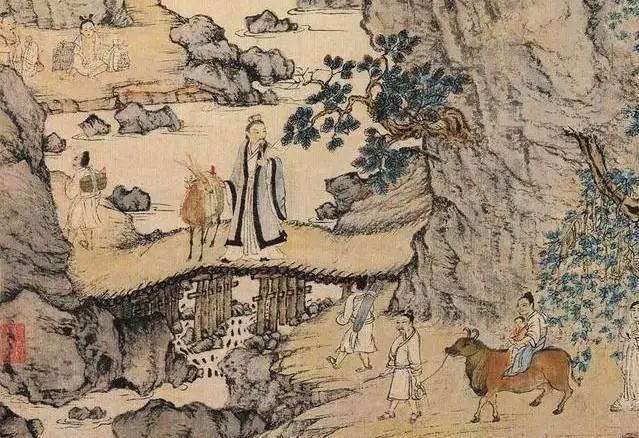

一定要理解经文内涵(资料图)

我们要想吸收《胎息经》的营养,

就应该走出古代道教的圈子文化的门派桎梏,甚至要走出古代极少数故弄玄虚的伪师伪道的迷惑。

大家不要错误的以为《胎息经》经文蕴涵着某种高深莫测的神秘内容,而企图在短短的几句经文中,渴望获得奇特的“葵花宝典”式的口诀。修真者一旦有了这样的想法,则注定修真永远堕入歧途了。

理解《胎息经》一定要站在古代大德教化万民的普世角度,按照经文的句词内容,去逐句体悟

。则一定会发现《胎息经》是至简至易的大道,有着简单而神奇的一面。这短短的几句经文,会让人愈加咀嚼,愈感其味之甘醇,不以字字珠玑形容之,则不能感慨之。

而这些似乎已经在《胎息经》简练的语句当中,给我们留下了一些可资探究的深邃的黄老道家文化的踪迹。

《胎息经》的经文,很有一番唐崔希范《入药镜》的通俗古白话文的味道,这些道学家们似乎都是在谋求用白话文言文的形式,用深入浅出的句子来布道。他们唯恐大众不能领悟其中的道理,最是循序善诱的一片婆心。

以此来看,

古人从来不会故作高深,神神秘秘地布道,只是学子们自己误入繁琐的泥潭而难以自拔。

这些似乎都可以从《胎息经》、《阴符经》与《入药镜》这些朴素的道学经典里面,找到金丹文化的那种质朴的丹理来。

唯有在那个久远的淳朴的年代,那种民寡思而少欲的道家情怀的背景下,传统道家文化才能够孕育出如此朴实无华,浓厚甘冽的道学文化精品。

《入药镜》是道学的三字经,虽写于盛唐,却没有古代文言文的古奥性格。同样,《胎息经》也充满着浓烈的乡土气息,让今天的我们读起来,依然朗朗上口,恍如昨日。

一部穿越千年的经典,却能够亘古流传而泽被后世,已然摆脱了以往大量故作神秘的丹经拘束,迈向了以道学家的情怀,

以淳朴的写作精神,去彰显道学永久的文化魅力。

这样的经典将是现代道家道教文化建设中,我们需要重点关注的核心文化。

也是诠释丹道精要,就正道学文化正歧,引导道学文化走向健康传播之路的首要抉择。

《入药镜》书法(资料图)

在这种大道文化的熏陶下,让我们能够充分领悟到《胎息经》跟《入药镜》的著作者,这些道学家们悯世的布道情怀,是怎样的一种恳心,在昭示滋养着一代代的炎黄子孙们。

道学的发展必定赋有一个时代的文化特征,注定有一个时代的道学文化语言的痕迹的存在,是需要我们去认真寻找的时代烙印

。这就让我们能够从文化脉络上,对《胎息经》这样的道学经典,从文脉、文气、文意等方面,有了一些全新的认识与理解。

因其不像《入药镜》的字句那样,已经携带着东汉《参同契》的丹道神秘影子,更没有后期道家道教所独有的丹道文化名词的出现。

这就让我们有了《胎息经》的写作年代,大抵是早于《入药镜》的道学经典的一些想法。

如果《胎息经》是晚于《入药镜》的话,按照传统道家道教丹书的术语使用惯例,一般是可以捕捉到汉唐以后的丹书,常常运用的那些铅汞龙虎术语的形迹的。

《胎息经》的著作年代,还可以从经文的淳朴特点,及高上玉皇的那些名号,作出一些推断。

《胎息经》还可以结合《心印经》《黄帝内经》《阴符经》等黄老道家的著作,去理解其内涵。尤其是这些黄老著作对“神气”的阐释,这些都是古老的黄老之学,遗留给后人精神家园的芬芳花朵。