Sir发现了个“失眠福音”。

睡觉有了它,太舒服了——

《听说》

说来你可能不信,这是一部“

闭着眼睛也能看完

”的网综。

怎么讲?

首先,它

纯粹

。

形式上类似于一档电台节目,由安静的美男子

马世芳

老师担任DJ。

不请嘉宾,也没花招,在微黄的灯光下娓娓道来,就能带你进入另一片天地。

其次,它

好听

。

听过的人都说——

怀孕了……

当然是耳朵啦。

关键是,听完了,它更会给你意想不到的

发现和感动

。

如果你已经厌倦了层出不穷的歌星真人秀、音乐选秀节目,那么《听说》无疑是一股清流——

它深扒乐坛,却不见一条八卦;

播着比你还老的歌,却感觉是久别重逢;

聊的是音乐,却每每有弦外之音。

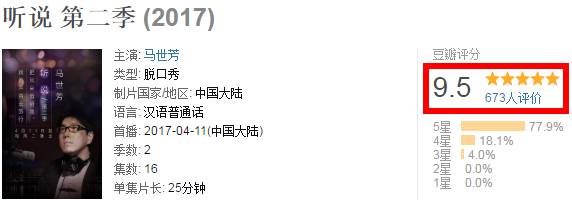

这档调性典雅的网综,第二季一回归,豆瓣再次

9分+

。

然后,默默被它的一小撮粉丝欣赏着……

每集的点击量,就

十来万

。

好冷啊,是不是?

但要知道,我们现在的问题不是音乐太少,而是音乐太多、太吵。

就像在一条嘈杂的大街上,为了盖过隔壁的声浪,每一家都想把自己的喇叭开得更响。

结果呢,大家想听的听不到,听到的都是不想听的。

这两种音乐的区别就是——

一个

洗涤

你的耳朵,另个一则

洗劫

你的耳朵。

马世芳的《听说》,或许就是你想听,却没来得及听清的那一个。

李宗盛曾这样说过他的“世芳老弟”——

在众声喧哗时代中,为尽心尽力的音乐人挣些许尊严;在荒谬浮夸行业里,替混沌不明的现象给出诤言补白。

这样的《听说》,谁也不能错过。

《听说》太卓尔不群了。

它掌握

第一手内幕

。

马世芳生于1971年,但入行已有37年了,第一次播音是在九岁。

母亲陶晓清是著名广播人,也是台湾民歌运动的重要推手。

这样的家学背景,让他从小就耳濡目染,对一票音乐人知根知底。

1976年,李双泽在淡江大学的西洋音乐会上,向众人质问:“

你一个中国人唱英文歌是什么滋味?

”

这就是华语音乐史上著名的“淡江事件”,当时台上的主持人,正是马世芳的母亲。

而马家的客厅,堪称华语流行歌坛的小基地。

从民歌领袖杨弦、李双泽、胡德夫,到后来的乐坛中流砥柱罗大佑、李宗盛,都是常客。

还捕获一只年轻的金士杰

什么是台湾民歌运动?

简单说,它的地位,就相当于一场华语音乐的“白话文运动”——

身影虽已远去,影响却潜入了后人行为方式的深处。

“民歌运动”开一时之风气,才有了台湾歌坛后来鼎盛的时代,乃至今天你到KTV也要唱上一两首的周杰伦、五月天、S.H.E……都无不在“民歌运动”的长波辐射中。

那“民歌运动”以前呢?

看看《牯岭街少年杀人事件》就知道了,电影的英文名“A Brighter Summer Day”,就来自于猫王的一句歌词。

那个时候,时髦的是美国驻军带进来的乡村民谣和摇滚。

电影里的“小猫王”,一句英文不会,也要背发音,唱英文歌。

“我们自己的歌”呢?

(李双泽之问)

老歌,嫌土;新歌,没作品。

民歌运动可以说是,

为耳朵找回了听母语的习惯

。

其中流传最广的歌,你肯定听过——

《橄榄树》。

齐豫演唱,三毛作词,李泰祥作曲。

开头谁都会唱:“不要问我从哪里来,我的故乡在远方,为什么流浪,流浪远方……”

但背后的事,你未必了解。

马世芳说,这首很梦幻、很抒情的歌,居然也

政治敏感

……

哈?!

没错,你只要联想当年国民政府的处境,再看“不要问我从哪里来”、“为什么流浪”这两句,就知道G点在哪了。

民歌运动中,还有一首深具影响力的歌——《美丽岛》。

作者李双泽因为下海救人,发生意外,他的一生只活了28岁。朋友杨祖珺和胡德夫,在他出殡的前一天,赶录了他还没来得及发表的《美丽岛》。

听过这个版本的都会疑惑,结尾一句唱到——

“我们这里有无穷的生命:水牛,稻米,香蕉,玉兰花。”

为什么杨祖珺的歌声断断续续,最后突然消失了?

马世芳当面问过她,是不是想到亡友,哽咽了?

谁知道她说,才不是咧,我是笑场了,哪有人把香蕉写进歌词里的!

对于这些事情,马世芳都如数家珍了。

《听说》的好,当然不止于爆料。

它靠开阔的视野、精辟的见解,令你

豁然开朗

。

你看他对罗大佑和李宗盛的评价,是不是说出了你的心里话——

罗大佑始终是沉郁而孤傲的,时时把整个时代挑在肩上,连情歌都满是沧桑的伤痕。

李宗盛则擅长从柴米油盐的日常生活提炼诗意,煽情而不滥情,轻盈而不轻佻。

当你情伤难抑,罗大佑将让你感觉凄清悲壮,李宗盛则让你认清,自己不是世间唯一懂得寂寞的人。

有时他又会穷根究底,告诉我们那些耳熟的旋律是如何漂洋过海而来。

比如《送别》,长亭外,古道边……

这首歌是李叔同到日本留学时听到,重新填入中文后带回来的。

但其实这首歌最初是美国歌谣——《Dreaming of Home and Mother》,一位学医的年轻人为了排遣思乡之情所写,在南北战争期间被传唱。

《玫瑰玫瑰我爱你》追究起来,很不政治正确,原歌就叫《Rose Rose I Love You》,歌词是白人大兵对亚洲女郎的轻佻描写。

也有例外,比如“出口转内销”的《何日君再来》。

《听说》对这首歌的来龙去脉,进行了一次全面的爬梳——

最早是1937年出现在电影《三星伴月》中,由17岁的周璇演唱;

后经“满洲国”的电影明星李香兰翻唱,红到了日本;

我们最熟悉的,当然是1978年邓丽君演唱的版本。

从上海,到日本,再到台湾,简直是一首歌的“三生三世”。