来源

:新京报、科技日报

不知从什么时候开始,在我们的宣传中,科学家成为了不计名利、无私奉献的“清贫”形象。可我们不能忘记了,科学家也是普通人,科研人员也需要被“市场”公平对待。

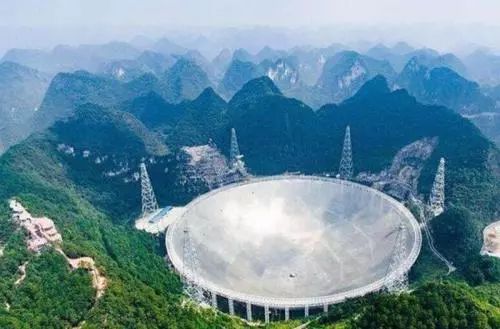

明年上半年,FAST将接受国家验收。届时,全天候的观测节奏,将使得现有的驻地人员“捉襟见肘”。为此,FAST面向全国启动了新一轮的人才招聘。10月28日,在接受记者采访时,中科院国家天文台FAST工程副经理兼办公室主任张蜀新表示,希望新一轮招聘能受到更多的社会关注,因为此前的招聘情况并不理想,10万年薪难觅驻地科研人才。

核心技术指标已达到国家验收标准

目前,FAST已确定于明年上半年接受国家验收,涉及工艺、设备、档案等六大项目。一旦通过验收,FAST将正式对外开放,全中国的科学家都可以共享使用。

中科院国家天文台FAST总工程师、研究员姜鹏说,经过两年的紧张调试,FAST的数项指标超过预期,截至目前已发现了53颗脉冲星、60颗优质候选体。从调试进展来看,FAST在灵敏度、系统噪音、指向精度等关键技术指标上已经达到了国家验收标准。

按照姜鹏的说法,调试后的FAST是当之无愧的世界上最灵敏射电望远镜,它“耳聪目明”,可以帮助人类了解更遥远、更早期的宇宙。

10万年薪为何吸引不来科研人员

FAST正式投用后,将启动24小时观测,科研人员需三班倒轮流值班,而现有的驻地人员只有20多名,人手上“捉襟见肘”。为此,FAST在全国范围内启动了新一轮的人才招聘。

招聘启事显示,FAST此次共招聘24人,涉及数据处理、数据中心运营和通信维护等岗位,要求科研人才能够长期在FAST现场工作、英文水平良好,有部分岗位还要求能够胜任夜班工作。

张蜀新表示,此次招聘为聘用制,但在工作相应年限后,表现优秀者可入编。至于薪酬,工资加驻地补贴,每年可以达到10万左右。

张蜀新说,希望这一轮招聘能取得理想的效果。此前,FAST公开招聘过一轮,但只招到半数科研人才,与预期相去甚远。“来的人不多,选择面窄。”

为什么10万年薪招不到人?张蜀新分析,除了宣传不到位外,很多人可能会认为驻地偏僻、条件艰苦,一般情况下,科研人员驻地半个月后才能回趟家,会和家人长期分居两地,而且FAST验收后,工作不像建设期和调试期那么有挑战性,可能会比较枯燥。

也有科研人员分析,FAST的驻地工作,在年轻人看来可能更像坐“冷板凳”,短期内也难以出大的科研成果,毕竟人各有志,很多人在大学毕业后更希望找个好工作,多赚点钱。对此,张蜀新表示难以赞同,他说,科研上要出成果,没有一定的沉淀是不可能的,搞科研不能急功近利。

驻地工作并非“与世隔绝”

由于附近的通信基站已被悉数关闭,他们只能借助固定电话和外界联系。手机不能带,手环不能打开,没有微波炉,数码照相机和无线网络也不能随便使用,就连看似无害的电吹风之类,也因为会发出射频干扰而受限。

在媒体的描述中,FAST驻地人员过的更像深山隐居的生活。

张蜀新解释说,事实上,这可能是外界的误解。在FAST驻地工作,虽然生活节奏比较慢,也远离一切电子产品,但驻地人员并没有与外面的生活脱轨,完全可以通过台式电脑及时获取外界信息,况且,国家天文台一直在努力为驻地人员创造一切良好的工作和生活条件。

星级酒店般的住宿环境、花园式的办公场所,满目郁郁葱葱。走进FAST驻地,宛若走进一个都市后花园,心会随着周围的环境,一下子安静了下来。

更为主要的是,在这里,生活了一群活跃在国内外天文科研界的追梦人。

“感官安宁,万籁无声,美丽的宇宙太空以它的神秘和绚丽,召唤我们踏过平庸,进入它无垠的广袤……”已故的中科院国家天文台研究员、FAST工程首席科学家兼总工程师南仁东曾用诗一般的语言,向人们描述了科研人员追逐的脚步。

博士毕业后,原本搞结构力学的姜鹏,一头扎进贵州的深山里,从一个天文学“门外汉”,变成了同事眼中最懂FAST的人。

若干年后,一批世界级的科研成果或许将从FAST诞生,而目前,FAST最需要的,是一个脚踏实地又仰望星空的你。

“人头费”过低

致“国之重器”难吸引优秀人才

国之重器“天眼”FAST望远镜(五百米口径球面射电望远镜)上一次感动全中国,是在2017年9月基础设施完成之际,也是首席科学家、国家天文台研究员南仁东先生去世的时候。

二十多年,南仁东先生以前瞻性的眼光,不求名利,默默地踏遍了贵州的大小山峦,承担从勘探选址,到基础建设、科学目标等一整套的艰苦工作,筚路蓝缕,带领团队完成了电子、机械等领域一系列突破,建成了 “中国天眼”。为此,中宣部追授南仁东“时代楷模”荣誉称号,在全国科技系统开展了向南仁东先生学习的系列报告会。

“天眼”FAST,是一个涉及天文学、力学、机械、电子学等诸多领域,“世界独一无二的大科学工程”的大科学工程,它的性能也超越了国外同类天文仪器。在过去两年的调试期间,数项指标的表现都超过预期。截至目前已发现了53颗脉冲星、60颗优质候选体。国内外天文学家们都对FAST表示了兴趣和合作意向,将来其可能成为国际合作的重要科学设施,也可能是未来天文科学成果成规模出现的地方。

不过,目前,南仁东先生呕心沥血建成的这个“国之重器”显然遭遇了一个众所周知的尴尬——“人头费”预算太低,难以吸引优秀人才。

从招聘要求来看,要维护“天眼”这样的高端科学设备,需要懂英语、数据、代码的科技人才,在当今的人才市场上,这些要求其实很高。在一二线城市,即便是普通本科毕业生,也可以轻松找到十几万的工作,让家人孩子过上比较满意的生活。

“天眼”维护人员需要蹲守深山,还不能玩手机,只有台式机可以用,而且半个月才能出来回家一次。对于时下需要结婚、买房、生孩子的年轻人,仅仅十万年薪,又何谈有动力去告别家人,到贵州深山里蹲守呢?

其实,天文学界的另一个“国之重器”,凝聚中国科学界智慧的郭守敬望远镜(中国大天区面积多目标光纤光谱天文望远镜,LAMOST)早就遭遇了同样的尴尬。

首席科学家、中科院院士崔向群在2016年4月接受《人民日报》采访时就说,“建成后至今,国家每年都会给一笔运行费,但是却没有相应的人员经费,我们只好借钱来发薪。”

科研人员也是人

需被“市场”公平对待

在科学界,国家和上级单位下发的科研项目经费,其使用范围受到严格限制,比如备件更新、消耗品、水电费等,用于人员的只能是出差、开会,不能发工资,甚至不能用于大科学装置所在地的工作出差。人力资源成本开支(即“人头费”)一般不超过5%,最多不超过15%,且只能用来支付临时工劳务费,正式的科研人员不能领取。

▲资料图,图片来自视觉中国。

崔向群院士直言,“科研工作的本质是高强度、高水平的人类脑力活动。即便再重大、再先进的科研装置,缺少了具体人员的设置、操作、维护乃至后续的数据采集和分析,就只是一具没有灵魂的‘躯壳’。”

我们在感慨“为什么日本18年拿了18个诺贝尔奖”,为什么中国本土没有领先科学家,缺少重大科学突破的时候,也许正是低廉的劳动力价格,让科学劳力们疲于为基本生活需求而奔波,从而没有时间和精力投入需要消耗心智、长期钻研的重大科学课题。

诺贝尔奖所青睐的,往往是基础科学的重大科学突破。这样的成果是没有办法通过完美的计划来实现的,因为没有人会知道它们会在什么地方、什么时候出现。基础科学,最初看起来好像没有什么现实经济利益,但它出现之后,也许某一天就会改变这个世界。

当日本诺贝尔奖获得者中村修二在公司地下室研究蓝光时,当华人科学家高锟先生研究光纤时,它们看起来都是困难重重、遥遥无期,甚至还可能没什么实用价值,但他们所在的公司、学校都给予了坚定而长期的支持。

▲2016年李克强总理考察某企业,鼓励科研人员做好集成创新和原始创新。图片来自新华社。

李克强总理在2016年4月视察北大的时候,谈到发达国家在这方面的经验——“人头费”占比高达80%-90%,一时成为被刷屏的话题。

不知从什么时候开始,在我们的宣传中,科学家成为了不计名利、无私奉献的“清贫”形象。可我们不能忘记了,科学家也是普通人,科研人员也需要被“市场”公平对待。

天眼FAST所需要的人才,国家电网、中石油、中石化、BAT们也同样需要。当“国之重器”和国企私企进行人才竞争的时候,科学界能不能切实进行经费管理改革,拿出有竞争力的薪酬,这可能会涉及未来科研队伍的问题,也涉及未来我们国家科技实力在国际上会否有竞争力。

来源:新京报

、科技日报