半年前,我建议每个同事都尝试些创业日记,至少每月一篇,记录自己在创业过程中的思考。半年过去了,同事蒲素发表了第一篇。这给了我刺激,虽然我每天都有进行创业的总结和思考,但很少发表文章,现在,我也要开始了。

上个月底,我在慢学校上线了一个私房课,

主题是:

教育创新者的10个知识模型

。

作为教育创新者,

我将在这个私房课中分享最常用到的十个知识模型,这些知识模型涵盖了学习、设计、创新等领域,可以说,是我在创造过程中的秘密武器。

这十个知识模型是:

-

学习的模型

-

大脑的模型

-

社群的模型

-

社群学习的模型

-

行为和信念的模型

-

知识的模型

-

用户的模型

-

设计的模型

-

创业的模型

-

创新扩散的模型

学员在私房课如何学习呢?当然不能只是讲课,慢学校强调

以输出为导向

的学习。所以,参与私房课的学员需要提交一个自己的项目(可以是一个课程、一个产品、一项研究或者一个技能的学习等),并在私房课的学习过程中,不断应用这些知识模型去评估和改善自己的项目,最终形成作品,在社群中分享。

为什么要把知识模型作为学习的中心?主要来源于我的一些经历和反思。

一个经历是头脑风暴活动。因为做教育产品设计的关系,我时不时会在一些工作坊中引导参与者进行头脑风暴,提出有创意的解决方案。

做多了,我发现了一个现象。如果让一群没有背景知识的人来就某个主题进行头脑风暴,那么你会发现几乎每次活动的产出都很类似,例如通常包含了这些解决方案:

-

做一个宣传活动;

-

做一个APP或者小程序;

-

设计一个公众教育课程;

-

做一些培训活动;

-

……

每次活动,参与者都玩得很high,都觉得想出了很多很棒的主意。但事实上,这些主意往往是类同的,或者说,是通用的,很难达到真正解决问题的深度。

相比之下,团队内部的头脑风暴要好一点(这也视乎团队的经验和开放程度),我认为这里面主要的差别是知识积累的不同,团队成员往往对待解决问题有更多的背景知识和理解,因此也更有可能提出一些有深度的解决方案(虽然现有的经验也存在限制创意的可能)。

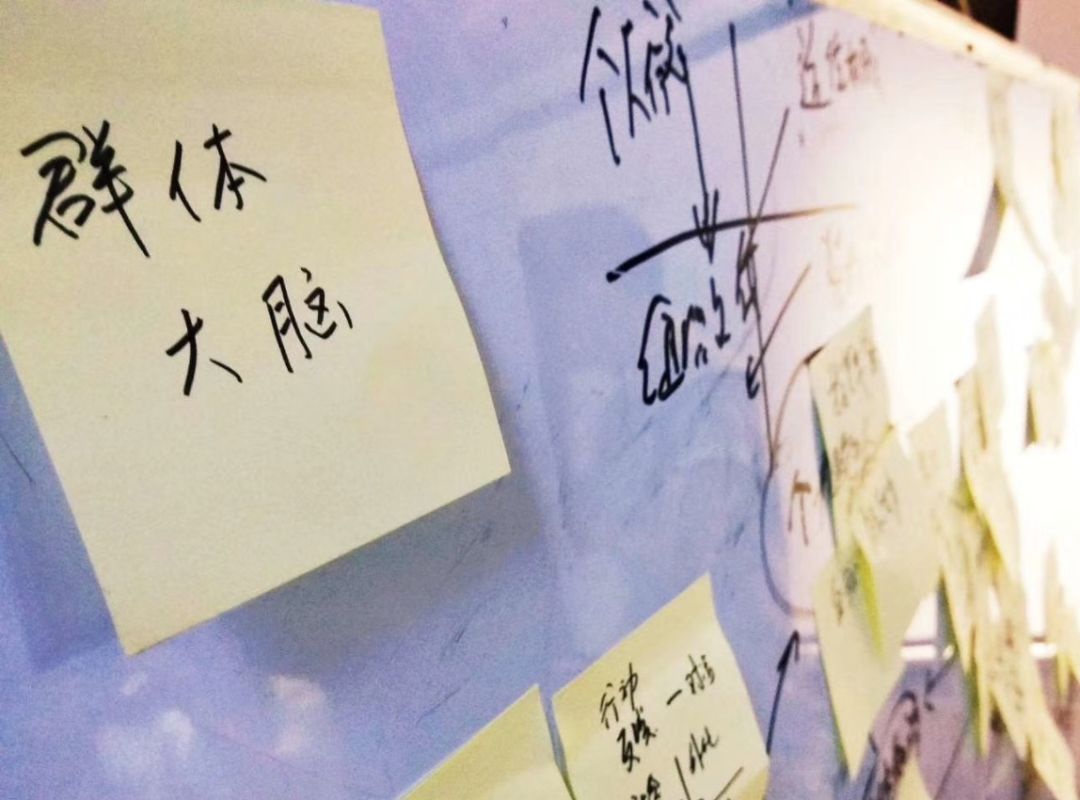

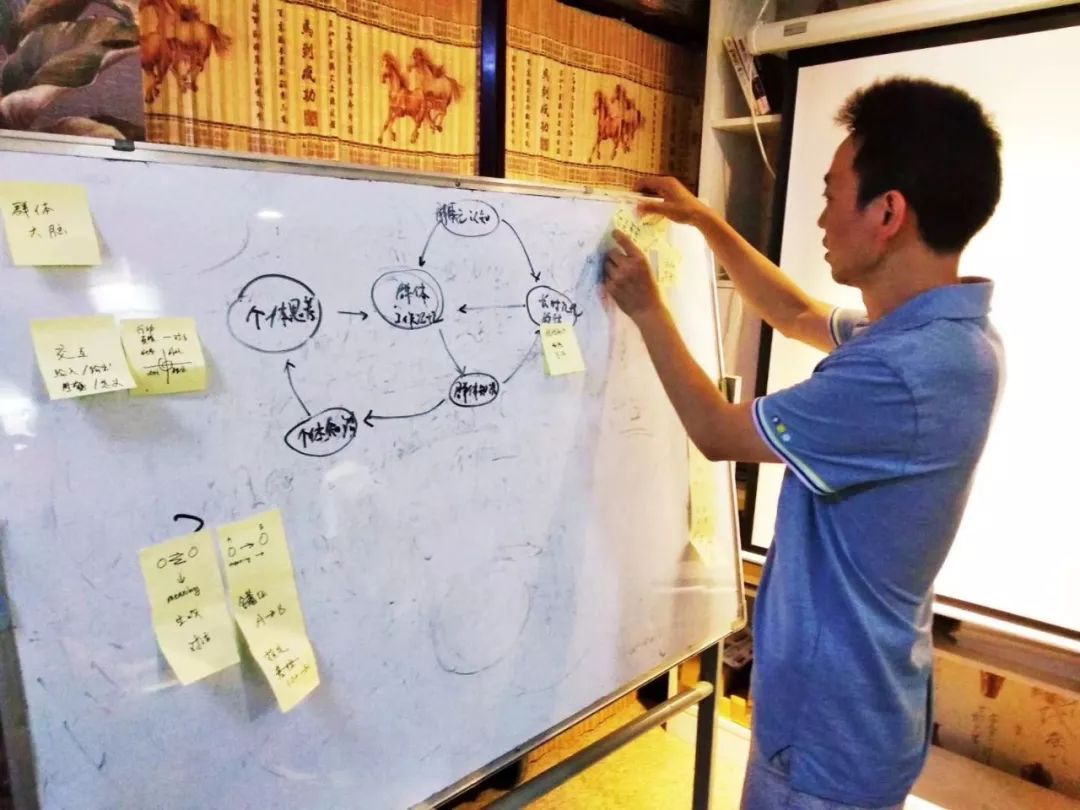

几个月前在成都,我和几位朋友进行了一次设计讨论,主题是如何设计社群学习。为了让理解更形象,我把目标描述为:如何设计一个社群大脑?

在讨论中,我使用了信息加工系统模型作为我们讨论的起点,这个模型是学习的基本模型,描述了大脑关注、处理、存储和提取信息的过程。不过这个模型是针对个人的,我把它类比到了社群上面,并提出问题让大家思考:对应于个人,社群将会如何感知信息,如何处理信息、如何存储和提取信息?

这些框架和问题让大家的思考更聚焦和有深度。也感谢我的朋友,他是一位有经验的引导者。在他的引导下,我们根据模型的每一个模块和过程提出问题,进行深入而开放的对话。讨论一直在高度兴奋甚至幸福的状态中进行,从晚上九点一直讨论到凌晨一点,大家毫无倦意。散会后,我马上发了一条朋友圈描述我的感受:“这是一场全程心流的讨论。”

这次讨论也给我新的启发:如果我们有更好的讨论框架,我们的讨论就会更加有效。在成都的讨论中,这个框架是一个模型,这个模型给了我们更高的起点。当我们站在一个结构优良的模型上,就可以聚焦在它可以如何迁移和应用上,而不是在一片迷雾中漫无目的地扫射,试图靠运气击中目标。

最近我开始思考,我有什么有价值的知识可以和慢学校的学员分享?我意识到答案就是我所掌握的

知识模型

,这些模型让我对世界和所设计的事物有了更深刻的理解,让我的思考和创新成为可能。我针对教育创新者整理出了10个知识模型,于是就有了这次私房课。

为了更有效地应用这些模型,我要求学员先提交自己希望通过私房课完成的项目。就像我在成都的讨论一样,学员需要

利用模型来不断优化自己的项目

,并最终向社群分享。