《清代山西民间契约文书选编》,郝平主编,商务印书馆,2019年6月出版。

本书收录了在山西由南而北的地域内广泛搜集民间契约文书,数量已近万件,纵跨清代、民国、革命根据地时期及新中国初期等各个时段。本书精选了以清代为主的5067件契约文书。从区域分布来看,晋南2157件、晋北425件、晋中765件、晋东南155件、晋西1228件,家族契15套(总计337件)。从时间跨度来看,涉及到清代、民国所有时段,顺治3件、康熙29件、雍正17件、乾隆492件、嘉庆609件、道光962件、咸丰318件、同治802件、光绪1550件、宣统134件以及民国151件。从契约类型来看,包括了卖契、典契、借约、当约、兑约、换约、推约、让约、脱约、租约、佃约、分产文书、合同、执照、诉状、判决书、布告、拍卖文书、退股份文书、酌粮约、推粮约、移转证书约、纠纷合约、担保书、归并地约、承粮退地约、申告文书、公议文约、吊遥约、拦约、凭据、收帖、找帖、开粮银约、质业文书、卖身契、截头文约、委托书、遗嘱、过继文约、赡养文书、过割契据等将近40种不同的类型。

近些年,越来越多的学者开始“走向田野与社会”,认识到民间文献对历史研究的重要性。民间文献的大量出现不仅拓宽了研究者的视界,而且也开辟了诸多新的研究领域,传统的史学研究因为新材料的出现得以焕发新生。契约文书作为我国民间使用长达数千年、广为流行的一种私文书,记录着升斗小民的琐碎生活以及由此而产生的社会关系、经济关系、人身依附关系等,可补政书、典章、史志等官方文献的不足,对我们开展历史研究,特别是从微观的角度去解读宏观的制度,有着无可替代的史料价值。

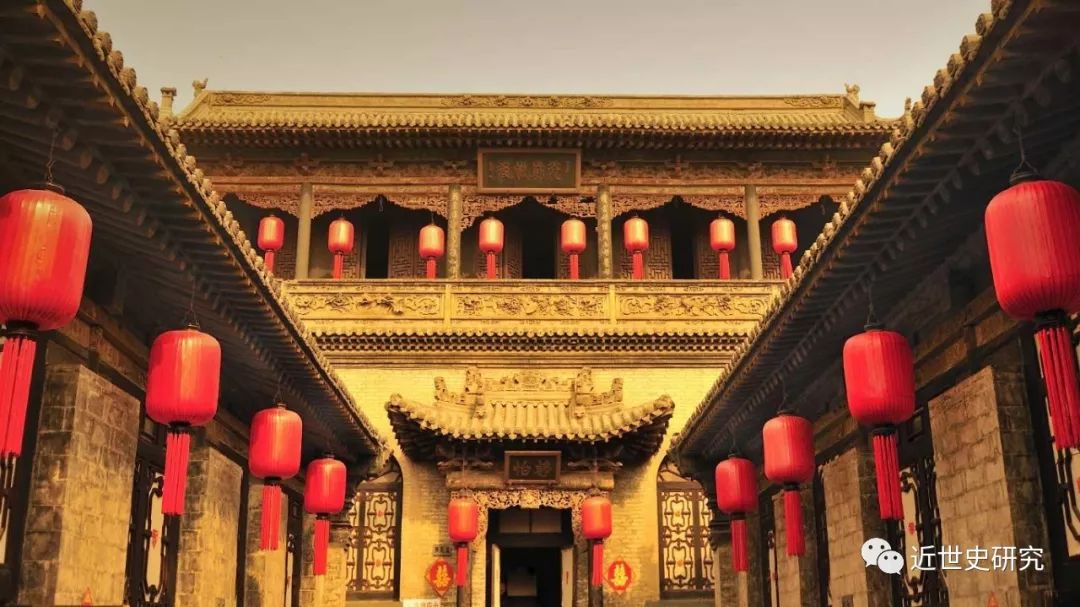

“五千年文明看山西。”山西有着极其悠久的历史,传说时代的尧舜禹都曾在此地留下

过足迹,目前还有大量的古代建筑遗存,素有“地上博物馆”之称。明清的晋商、民国的阎锡山政权至今仍是烙印在人们内心深处共同而深刻的历史记忆,与此相关的文献尤其是契约文书也储量丰富。在以往的契约文书研究中,山西地区的民间契约多次被引用,但系统的搜集整理工作始终没有展开。

有鉴于此,我们毕近十年之功,在山西由南而北的地域内广泛搜集民间契约文书,数

量已近万件,纵跨清代、民国、革命根据地时期及新中国成立初期等各个时段。本书精选了以清代为主的五千余件契约文书。

从区域分布来看,分晋南、晋北、晋中、晋东南、晋西,此

外还有家族契。

从时

间跨度来看,涉及清代、民国所有时段。

从契约类型来看,包括了卖契、典契、借约、当约、兑约、换约、推约、让约、脱约、租约、佃约、分产文书、合同、执照、诉状、判决书、布告、拍卖文书、退股份文书、酌粮约、推粮约、移转证书约、纠纷合约、担保书、归并地约、承粮退地约、申告文书、公议文约、吊遥约、拦约、凭据、收帖、找帖、开粮银约、质业文书、卖身契、截头文约、委托书、遗嘱、过继文约、赡养文书、过割契据等,近四十种不同的类型。

除此之外,我们对家族契单独设类,以保持其连续性,其中有些年代比较连贯,甚至

延续到新中国成立初期,为了保持其完整性,将清代以后的部分也予以保留。这些家族契有些出自名门望族,有些是普通家族,是了解北方特别是山西地区社会变迁、家族盛衰的重要史料。

这些契约文书通过很多路径搜集而来,质量上参差不齐,甚至造假。我们制定了严格的遴选标准,对搜集来的契约文书进行了辨伪、淘汰,剔除了一些“假冒伪劣”和破损严重的契约文书,以保证书稿质量。为了能够最大限度地保持原貌,我们分批次、有系统、有步骤地对这些契约文书进行了整理,即分为辨伪、分类、编号、熨烫、扫描、考释等多个工作步骤,各步骤间环环相扣。

目 录

晋北区

乾隆五年(1740)崞县郭花卖地契 1

乾隆十六年(1751)代州冯桂芳卖地契 3

乾隆二十五年(1760)忻州李斌矿卖地契 5

乾隆二十五年(1760)忻州李斌矿卖地契 8

乾隆二十八年(1763)定襄县赵震丹卖地契 11

乾隆三十年(1765)郭亨珍卖房契 13

乾隆三十一年(1766)定襄县郭焕卖地契 17

乾隆四十一年(1776)五台县卢士万卖地契 20

乾隆四十二年(1777)定襄县薄鸣雷卖地契 24

乾隆四十二年(1777)忻州李韩氏卖地契 26

乾隆四十五年(1780)崞县李志先卖地契 29

乾隆四十六年(1781)定襄县朱蒲玉卖房契 32

乾隆四十七年(1782)忻州张存信卖地契 34