第一作者:M. Abdullah、方雨笙、吴晓冰

通讯作者:陶有堃、邵静

通讯作者单位:哈尔滨工业大学(深圳)、深圳大学

论文DOI:10.1038/s41467-024-54987-4

近日,哈工大深圳的陶有堃副教授与深圳大学的邵静研究员合作,在国际知名期刊Nature Communications上发表题为“Tackling activity-stability paradox of reconstructed NiIrO

x

electrocatalysts by bridged W-O moiety”的研究论文。该工作基于双重调控策略,通过在NiIrO

x

电催化剂中引入桥联W-O基团,解决表面重构IrO

x

催化剂的活性-稳定性矛盾。针对WO

3

与IrO

x

难溶性问题,该工作采用Ni辅助的Ir-W电沉积脱合金法,实现了对纳米IrO

x

原子尺度上的均匀W-O掺杂。通过原位分析结合理论计算,发现桥联Ir-O-W基团以双位点协同机制高效催化OER反应,可有效抑制晶格氧参与,并可对重构过程中过渡金属刻蚀及反应过程中过氧化导致的Ir位点氧化态升高进行电荷补偿,增强催化剂稳定性;此外,桥联氧作为质子的受体可有效促进质子转移,解除在酸性电解质中质子浓度过高导致的关键中间体质子化脱除限制,进一步提升OER活性。

析氧反应(OER)在电解制氢或二氧化碳还原中至关重要,但开发稳定高效及高经济性的酸性OER催化剂仍面临挑战。目前,氧化铱是公认最优的酸性OER催化剂,但铱的稀缺性对其规模化应用提出了极高的活性和耐久性要求。表面重构可以拓展催化剂表面位点数量、增强Ir-O 共价性及其与含氧中间体(*OH、*O 和*OOH)的结合,从而进一步提升Ir基催化剂的OER活性。然而,重构也会诱发催化剂表面的无定形化,并伴随着晶格氧(LOM)参与OER反应,导致Ir的过度氧化及溶解问题,宏观上表现为高电位长期运行下的活性衰减。为解决重构Ir基催化剂活性与稳定性的矛盾,本研究提出了引入桥联Ir-O-W基团的方法,调控NiIrO

x

电催化剂的表面重构及OER反应路径,从而实现了IrO

x

催化剂活性与稳定性的双重提升。

该工作基于双重调控策略,通过Ni辅助Ir-W电沉积-脱合金法达成了对纳米IrO

x

原子尺度的W-O掺杂,构建了桥联Ir-O-W基团,实现了表面重构IrO

x

析氧催化剂活性-稳定性的双重提升,为解决Ir基催化剂析氧活性-稳定性的挑战提供了一条可行的途径,有利于PEMWE阳极催化剂的理性设计及性能优化。

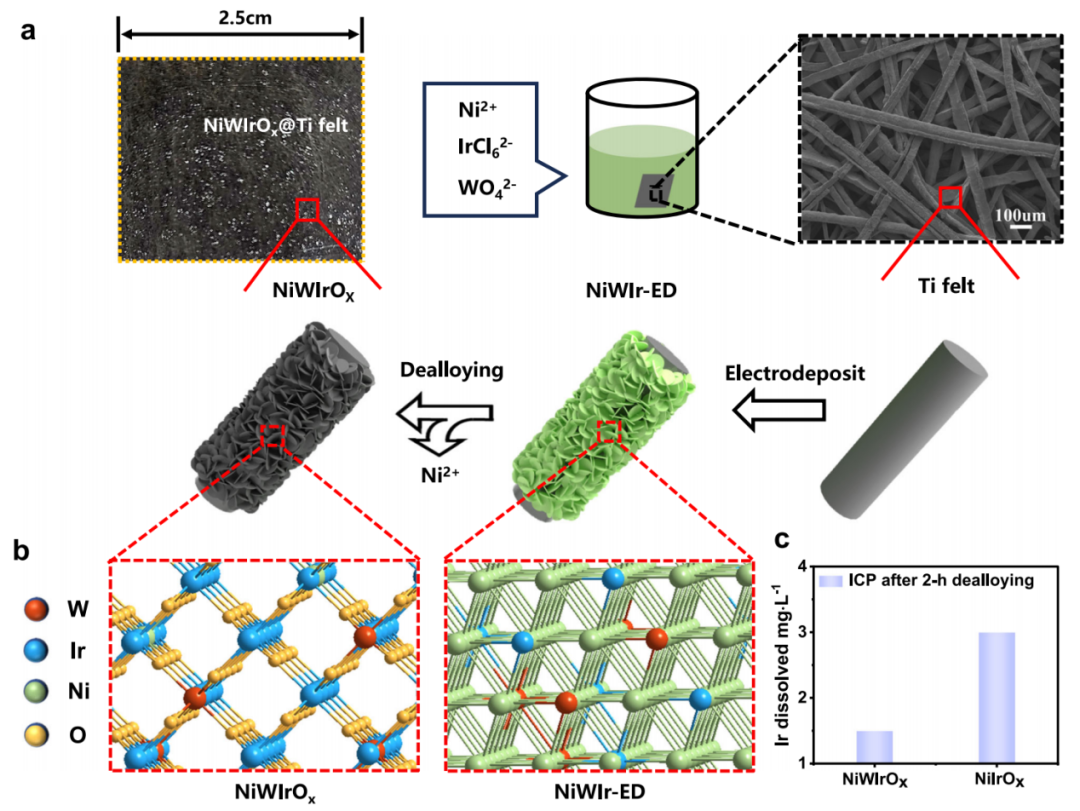

通过电沉积和电化学脱合金制备了自支撑NiWIrO

x

纳米多孔电极,电沉积的NiWIr前驱体在酸中可被质子化,并保持其结构完整;质子化的 NiWIr 在脱合金过程中发生晶体到晶体的重构,生成金红石NiWIrO

x

纳米晶体。

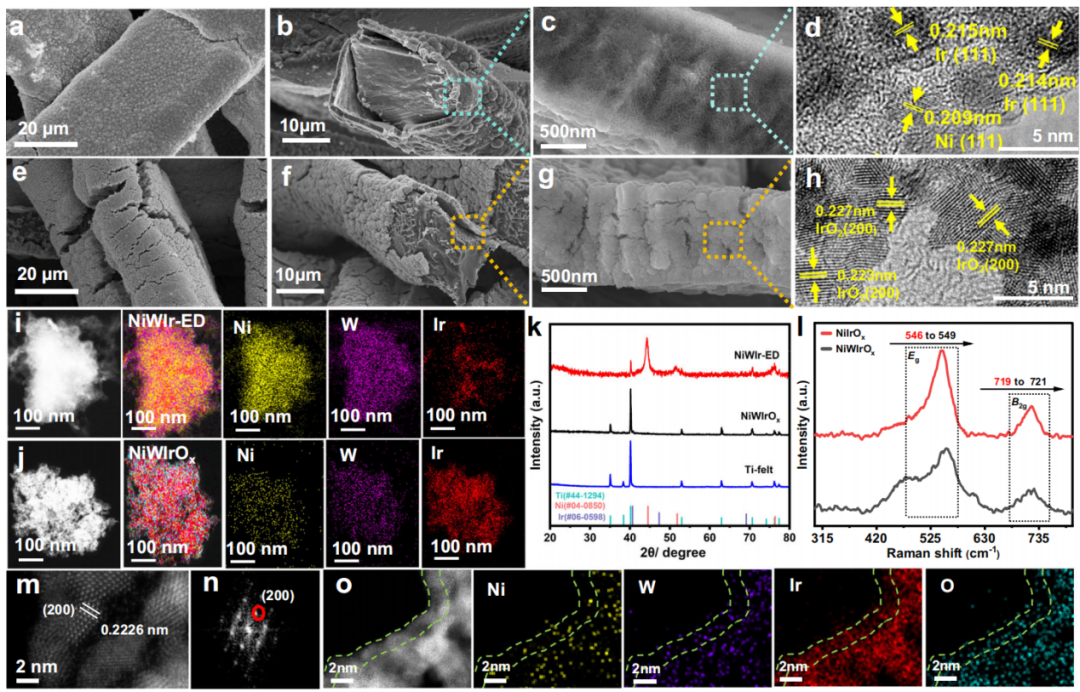

图2展示了纳米NiWIrO

x

晶体结构的形成。在重构过程中,NiWIr因 Ni 溶解形成多孔结构,转变为 3 nm 以下IrO

x

纳米颗粒,同时,拉曼光谱和EDS证明了W-O均匀掺入到NiIrO

x

结构之中。

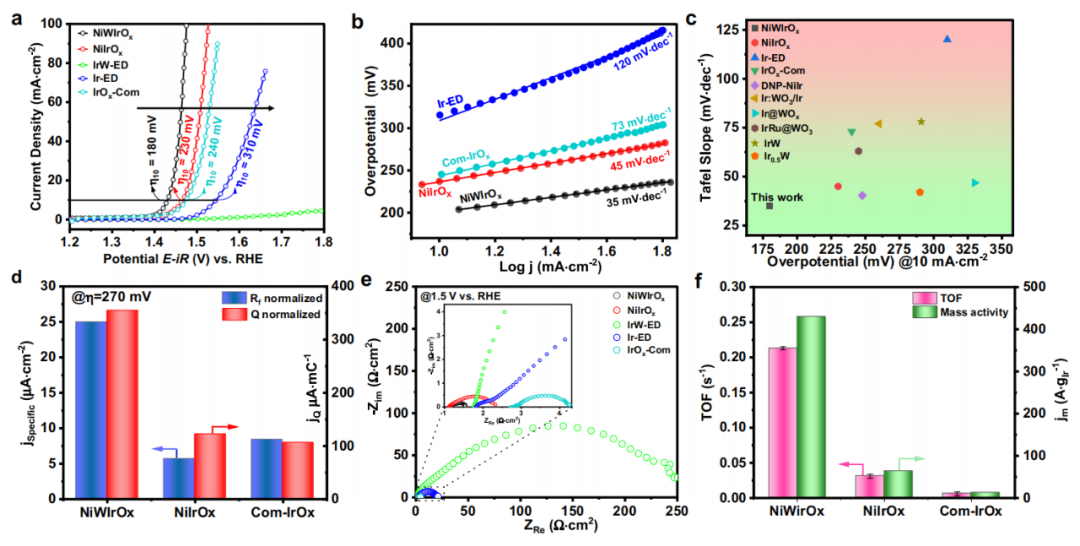

NiWIrO

x

在0.5 M H

2

SO

4

电解液中,10 mA・cm

−2

电流密度下过电位仅为180

mV,在过电位270 mV下的比活性和质量活性分别为24.5

µA·cm

−2

和450 A·g

Ir

−1

,性能达到文献报道的最优水平。

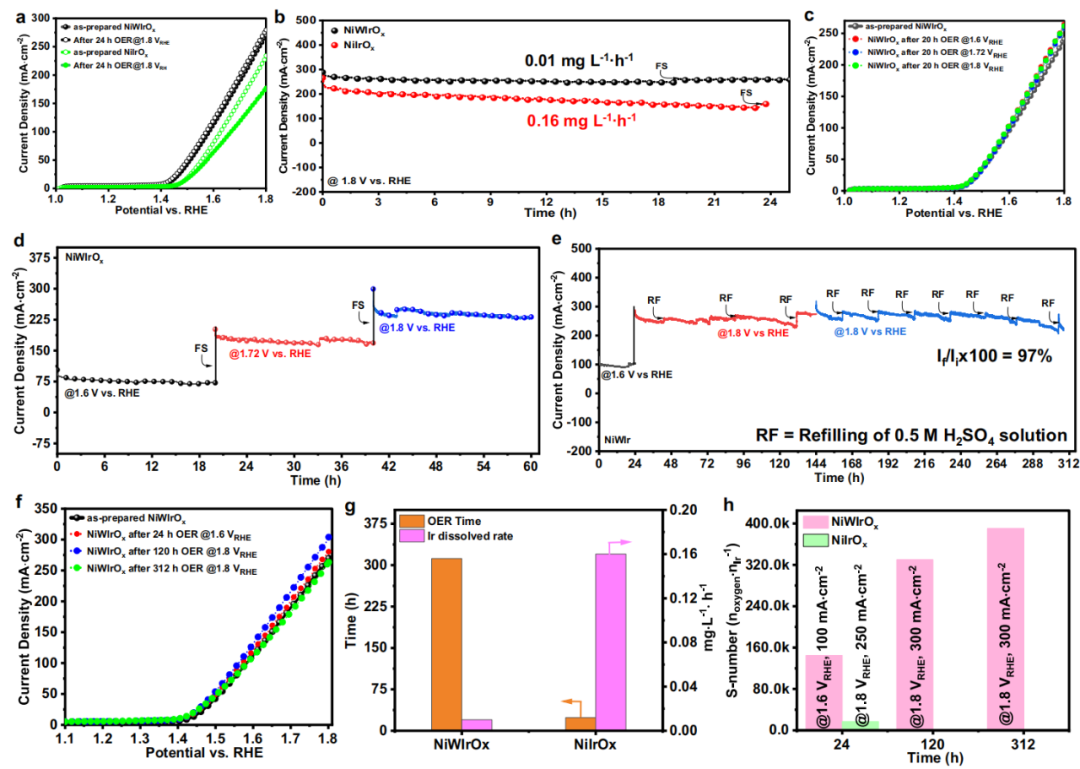

NiWIrO

x

在1.8

V

RHE

电位下以300 mA・cm

−2

电流密度稳定运行超300小时,测试后的NiWIrO

x

的S-number为3.9×10

5

n

oxygen

·n

Ir

−1

,显著优于未引入W-O基团的NiIrO

x

催化剂1.7×10

4

n

oxygen

·n

Ir

−1

。

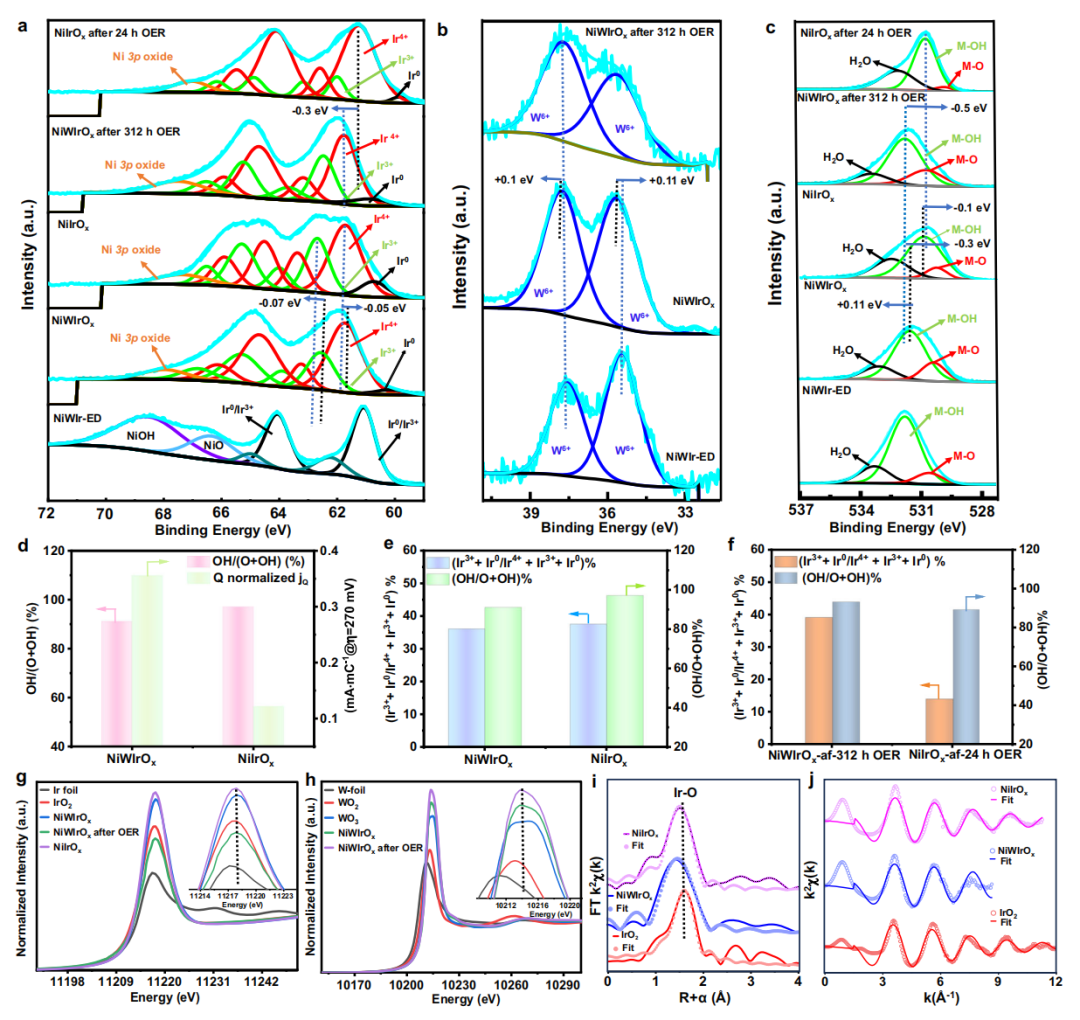

与NiIrO

x

的XPS结果相比,NiWIrO

x

的Ir 4f和O 1s峰分别发生了低能级和高能级偏移,可能是由于电子通过(W→O→Ir)途径从W转移到Ir。XAS结果显示, NiWIrO

x

的Ir L

3

白线强度与NiIrO

x

相比降低,表明NiWIrO

x

样品中Ir周围电子密度上升,说明经过W-O-Ir的电化学氧化后,额外的电子被引入到NiWIrO

x

的Ir 5d态中。除此之外, NiWIrO

x

的Ir L

3

白线强度在OER前略高于IrO

2

。OER后,NiWIrO

x

的Ir L

3

白线强度略低于IrO

2

,峰值位置向更低能量移动。而W L

3

边与Ir L

3

边强度呈相反趋势,表明在长时间的OER过程中,电子可从W位点转移到Ir位点。这一结果证明,W-O引入对Ir位点有保护作用,可抑制其发生过度氧化及溶解。

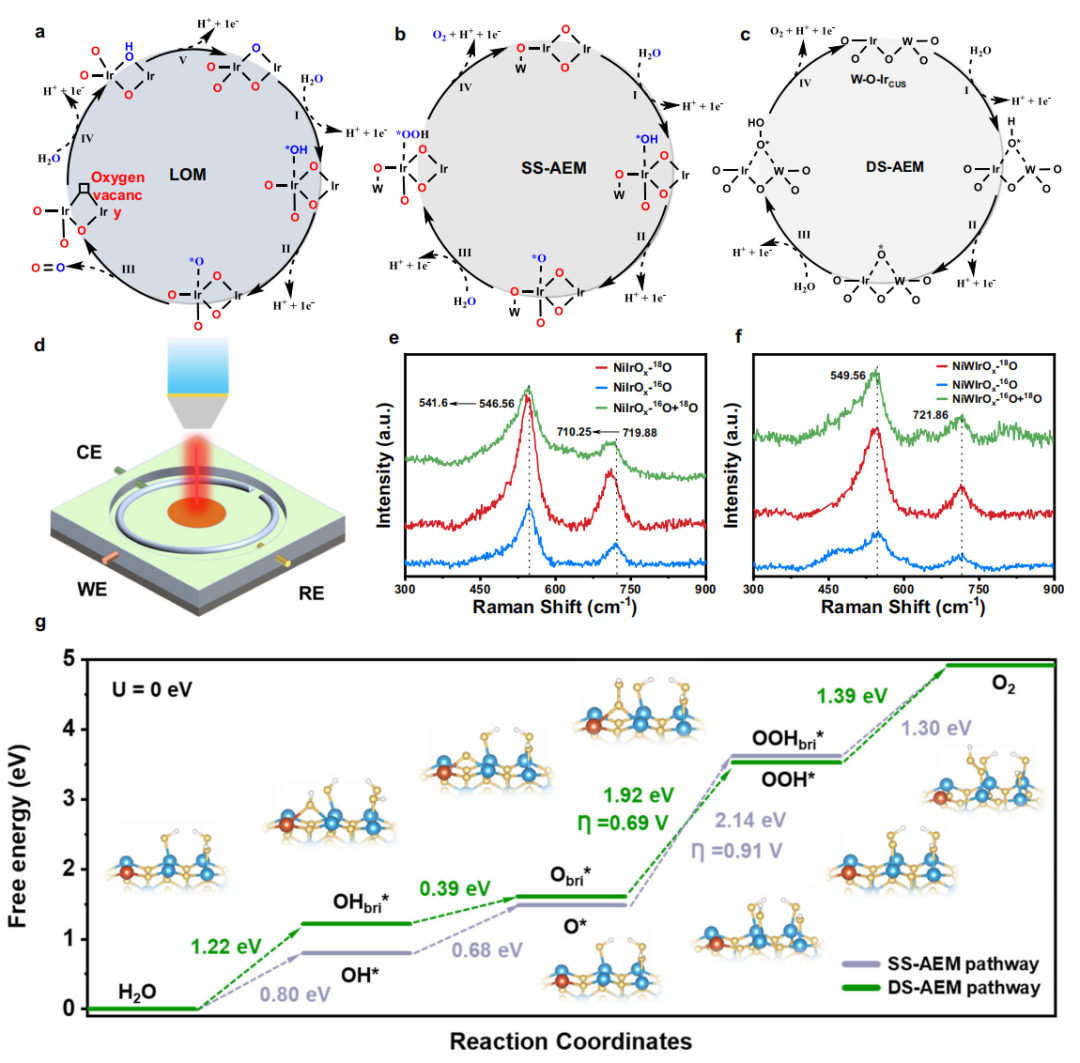

原位拉曼分析结合同位素标记测试结果证明,NiWIrO

x

催化剂的OER反应路径并非晶格氧参与机制(LOM)。DFT计算结果进一步表明了具有桥联W-O基团的 NiWIrO

x

催化剂,倾向于以协同W-O-Ir位点催化OER(DS-AEM),其关键限速步骤的热力学能垒相比单 Ir 位点反应路径(SS-AEM)将从2.14

eV降低到1.92 eV。

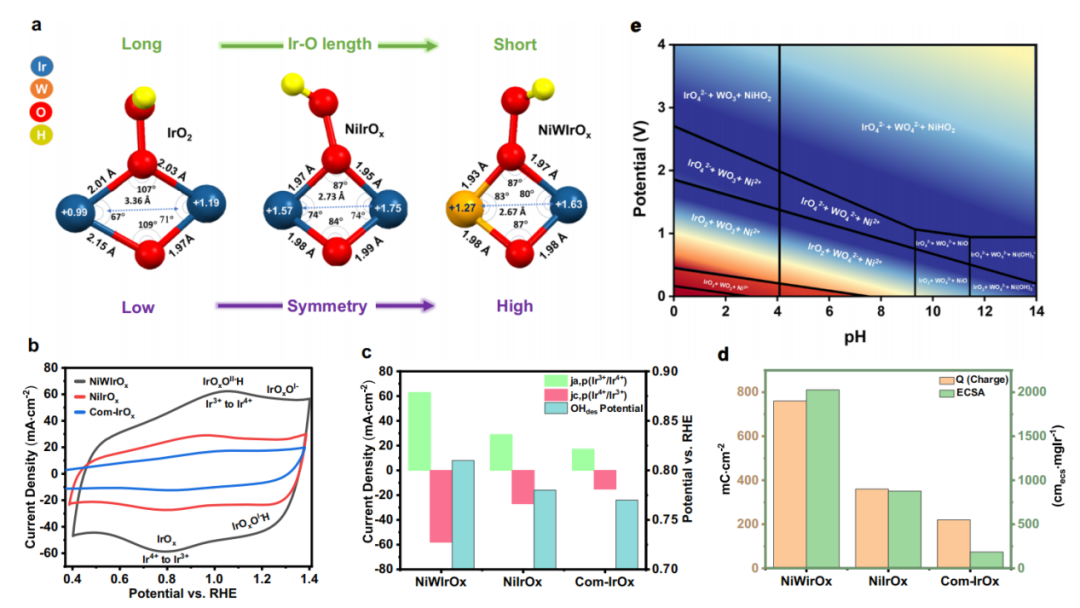

Bader电荷分析表明,NiWIrO

x

中的W可影响氧桥联Ir的正电荷分布,使其从+1.75 |e|降低到+1.63 |e|,W的Bader电荷(+1.27 |e|)高于IrO

2

中的Ir(+0.99 |e|),但仍低于NiIrO

x

中的Ir电荷(+1.52|e|)。这一结果与Ir

XPS及Ir XANES分析结果一致。上述数据均证明了NiIrO

x

中的W取代可通过W-O-Ir桥联氧键将电子转移至相邻的Ir原子。基于W-O-Ir和Ir-O-Ir基团的键长和键角计算,发现在*OOH的双位点吸附过程中,W-O-Ir具有更高的对称性及更短的Ir-O间距。W-O-Ir的高对称性和协同性,降低了双位点DS-AEM途径的热力学能垒,从而调节了Ir位点的OER反应路径。此外,Ni/W/IrO

2

的布托图表明,W-O掺入可提高NiIrO

x

在高氧化电位和酸性工作条件下的相结构稳定性。

本工作通过简单可控的电化学方法在NiIrO

x

催化剂中引入桥联W-O基团,调控Ir基催化剂的表面重构及反应路径,解决其电化学析氧反应活性与稳定性之间的矛盾性问题。所得到的NiWIrO

x

为表面高度羟基化的纳米多孔催化剂,其在酸性条件下显示出高OER催化活性。此外,NiWIrO

x

催化剂显著降低了OER过程中Ir的溶解,在300

mA·cm

−2

的高电流密度下稳定运行超300 小时。原位分析结合和理论计算表明,W-O-Ir的结构特性及强电子耦合效应,促进了双位点吸附反应机制(DS - AEM)主导的 OER 路径,有效降低了限速步骤的热力学势垒。同时,W-O-Ir可通过桥联氧进行电子转移,抑制活性Ir位点过度氧化为可溶性IrO

4

2-

物种。本研究结果显示了NiWIrO

x

在酸性OER催化剂及PEMWE电解制氢领域的应用前景,为解决Ir基电催化剂活性-稳定性的挑战提供了一条可行的途径,对酸性水电解催化剂的理性设计及性能优化提供了新的认识。

Abdullah, M.I., Fang, Y., Wu, X. et al. Tackling activity-stability

paradox of reconstructed NiIrO

x

electrocatalysts by bridged W-O

moiety. Nat Commun 15, 10587 (2024).

https://doi.org/10.1038/s41467-024-54987-4

邵静

,深圳大学化学与环境工程学院特聘研究员、博士生导师、能源系副系主任、深圳市海外高层次人才。近十五年一直致力于燃料电池及电解技术的研究与技术开发,主持国家自然科学基金面上及青年项目、广东省自然科学基金面上项目、深圳市高层次人才创新创业等项目,参与丹麦战略研究委员会资助项目1项,欧盟第七框架资助项目2项,并与德国博世、英国庄信万丰、丹麦托普索等业内领导企业合作开发出新型固体氧化物电极及电解反应装置,申请发明专利十余项, 并在PNAS, Nat. Commun. Adv. Funct. Mater.,

Anal. Chem., J. Power Sources 等权威期刊发表论文60余篇,担任国家自然科学基金、广东省科技厅及深圳市科创委科技项目评审专家、中国能源学会专家委员会委员等。

陶有堃

,哈尔滨工业大学(深圳) 副教授、博士生导师,2014年丹麦科技大学能源系-前瑞索能源国家实验室获博士学位,2019年入职哈工大(深圳) 建立能源催化与绿氢技术课题组。美国及丹麦电化学会会员、中国能源学会新能源专委成员、教育部学位论文评审专家、广东省及深圳市科技评审专家。近十几年来一直在氢能燃料电池国内外领军机构从事SOC固体氧化物与PEM质子交换膜电池技术等研究开发。承担或参与国家重点研发、国自然基金、广东省创新团队、省特色创新、深圳市海外高层次人才、市基础研究、前丹麦托普索合作及美国能源部项目等研究。在本领域知名期刊Nat. Commun., SusMat, Energ. Convers. Manage, J. Mater. Chem. A,

Fuel, Nano Res., J. Power Sources, J. Electrochem. Soc.等发表论文五十多篇,申请专利二十多项。