这是 读那本书那年 第一季第 7 期。

我仍然在征集曾影响你的一本书,和你读那本书那年的故事。在文章结尾分享故事给我,我会在之后的节目讲出来。

Sayings:

人到中年,想起 17 岁的自己,是骄傲,庆幸,还是失落?

那时候我们说不出口爱,但想想爱得最真诚;那时候我们看不到未来,但却坚持寻找远方;那时候我们孱弱,却觉得世界上没有什么事情我们扛不住。

17 岁的自己看起来有些可笑,但又让人伤感。

我们到底是越过了多少山丘,才变成了现在的自己。我们得到这一切的过程中,丢掉了什么?

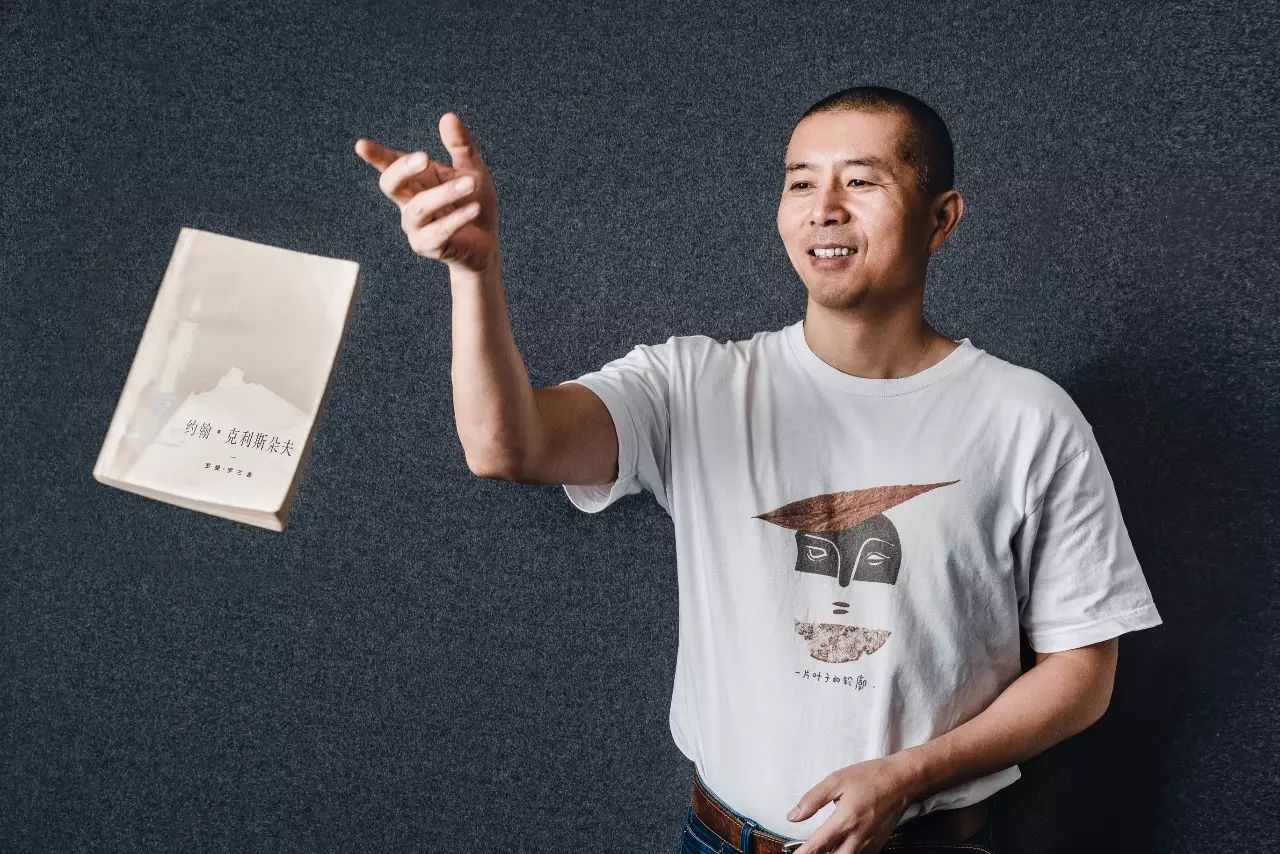

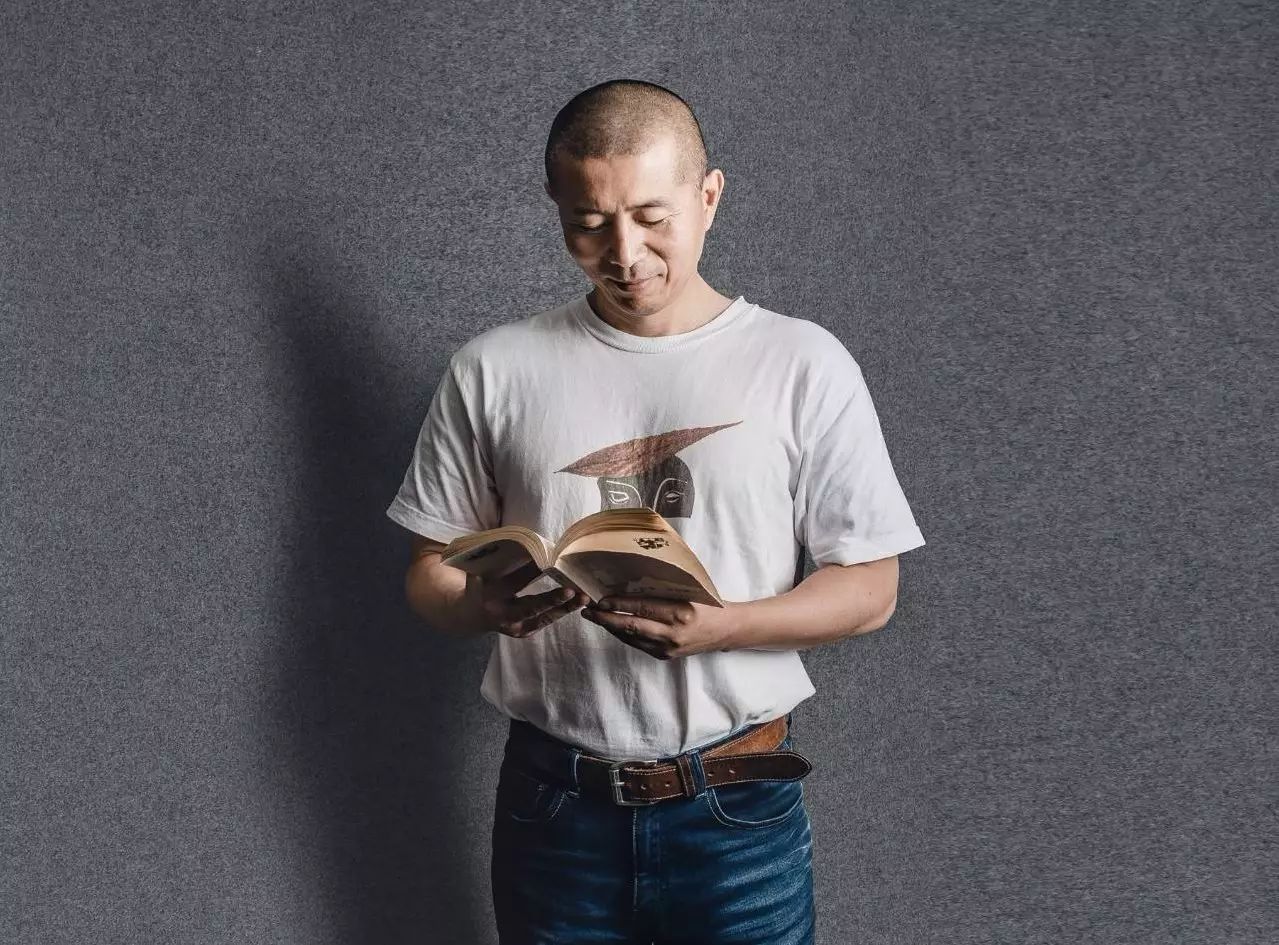

今天的故事来自毕飞宇,他已经是中国的顶级作家,《推拿》让他无人不知。他被誉为写女性心理最好的作家,但 17 岁那年,他是一个不敢跟女孩说话的少年。

他高考落榜时看了《约翰·克利斯朵夫》,复读的乡下小镇环境恶劣,他却觉得浑身是劲,一想到克利斯朵夫在看着他呢,他就敢在冬天用浮着冰渣的河水洗澡。

他还着迷地爱上了书里粗野又俗气的女孩阿达。

慢慢的,人们越来越看得透鸡汤,越来越自以为明智,不容易被安慰。但那时候,人多么容易被鼓舞——只要克利斯朵夫还在昂扬向前,毕飞宇就也精神抖擞,充满希望。

现在,毕飞宇 53 岁了,像克利斯朵夫一样,早已走出了那个想逃离的小镇。他如今已是用智慧、经验、眼睛和大脑读书。但他说,自己依然怀念 17 岁。

是怀念那个容易相信、不轻言害怕的自己吧。

摄影:鲍雁洲

配乐:范宗沛 《摆渡人之歌》《来自乡土部队的勇士》《戏水》

我跟着克利斯朵夫一次又一次恋爱,从十二三岁一直爱到晚年

作者:毕飞宇

读那本书那年是 1981 年,我 17 岁。

那一年,文革平反仍在进行,女排夺得了第一个世界冠军,托福考试首次在中国举办。而我在前一年的高考中落榜,没有留城指标,只得从县城回到乡下复读、补习。

全世界都在剧烈变化,好像只有我一个人倒退回了以前。就在那时,我读到了《约翰·克利斯朵夫》。

我小时候,局势动荡,我家一直在苏北的各个村庄和小镇中搬来搬去。我出生在杨家庄,5 岁时又去了陆王村;11 岁又去了中堡镇,15岁去了兴化县城。我的生活一次次被连根拔起,所有玩伴一次次杳无踪影。

漂。漂啊漂。有一样东西在我的血液里反而根深蒂固了:远方。我知道我来自远方,我也隐隐约约地知道,我的将来也在远方。我唯一不属于的仅仅是“这里”。

摄影:鲍雁洲

如何去远方呢?最好的办法,当然是考大学。

我父亲因为家庭成分差,没机会上大学。他便把所有期望都放在我身上。我初中成绩不错,还考上了中专——要知道,当时上中专是好出路,我们镇上也只有两个人考上。

我母亲特高兴:中专毕业就可以有铁饭碗了,就有工资了。但我父亲坚决不同意。他步行了一百多里路,走到城里的招生办公室,请求办事人员把我的档案撤下来。在那时,这是很疯狂的举动。我父亲坚信我一定能“放个卫星”,考上大学。

但我不争气,高考数学考得惨不忍睹,落榜。对我父亲来说,这无异于灾难。

我不得不去的戴窑镇,又是个典型的苏北小镇,百废待兴,贫乏无聊。因为贫困,镇上在每晚天黑以后才开始供电。我住在学校附近的一个简陋的零件加工厂里,房间外面就是冲床。

每晚我放学回来,都遇上工厂通电开工,那声音厅里哐啷、震耳欲聋,直到第二天天亮才停下来。我现在都奇怪,当年我是怎么睡着的呢?

大概还是因为能读那本书。

每次只要能在那小屋里读一会,我就觉得浑身是劲,天塌下来我都能把它顶住。这世上什么都阻碍不了我前进的步伐。

那本书就是《约翰·克利斯朵夫》。

最初听说时,我觉得这书名真是长得可怕。

那是那年的 11 月。那时,还有一件让我印象深刻的事,就是中国女排夺得世界杯冠军。我和同学一起,挤在一个棉纺厂的办公室里看比赛。那里有一台小小的电视,是全镇的珍贵资源。因为前面至少挤着几十个人,我离电视屏幕至少有 30 米远;但我还是确信我看到了胜利的那一刻。

那时女排主教练袁伟民穿运动服从不拉拉链。于是一夜之间,我们学校全体男生穿外套都不拉拉链了。

当年的女排教练袁伟民

而等到拿到《约翰·克利斯朵夫》,我眼里就再没有其他事了。才读了几页我就放不下来。为防太快读完,我甚至给自己定了一个规矩:每天只能读半小时。

多年后,我收到读者的来信说:读您写的《玉米》,真不舍得看完,每天只读一点点。我很高兴,一下就想起了我自己当年读《约翰·克利斯朵夫》的情形。

回头看,它真不能算多么了不起的文学作品。就是励志,用现在的话叫“打鸡血”。它前半段是照着贝多芬的历程写的。贝多芬就是个倒霉蛋,可是什么厄运都没把他击倒。

那时在中国大地上,还有一本法国小说非常风靡,那就是司汤达的《红与黑》。那也是一本励志之书,讲出身贫寒的于连如何一步步走向成功的。在改革开放初期,励志,渴望成功,渴望成为英雄,是时代的主调。当时与六七十年代已经不同,少年们的偶像从本土的革命英雄变为了西方文学作品中的英雄。对于 17 岁的、高考落榜的我来说尤其如此。

当我一看到克利斯朵夫,简直是英雄相惜了。

当看到他众叛亲离却没有倒下、昂扬向前的时候,我就心怀激荡、精神抖擞,就觉得希望就在眼前。

于是,每晚十点前后做完功课,我就看一段小说,看到热血沸腾。然后就拿着一副七八公斤重的哑铃做操。

那时流行一种说法,说冬天锻炼后洗冷水澡对身体最好。但我害怕呀,苏北的冬天没有暖气,阴冷蚀骨。但一想,克利斯朵夫在看着我呢!精神顿时受了感召,便毫不犹豫地走到小屋后的小河边,用还浮着冰渣的河水擦洗身体。

除了励志之外,克利斯朵夫的一生还是未婚的一生,也是恋爱的一生。对一个 17 岁的乡下男孩来说,有关爱情的描述是永远激动人心的。那时我连跟女生说话的勇气都没有。但在小说里,我能跟着克利斯朵夫一次又一次恋爱,从十二三岁一直爱到晚年。

尤其是那个“坏女孩”阿达,她粗野、俗气、肉欲、没什么好心。但我真迷上了她了。我爱上了一个在当时现实中根本不可能出现的角色。那种爱恋就更加绝望了,几乎是在折磨着我。

就这样,渐渐地,《约翰·克利斯朵夫》对我来说便几乎具有宗教意义了,简直是触及了灵魂。

罗曼·罗兰在书中多次把克利斯朵夫比喻为一头狮子,因为他一头卷发,身体雄壮。我也觉得我心里有一头狮子。它一直活在我身体里,直到今天。

回到1981年吧。

借来的书,我想总是要还的,就不断做笔记、摘抄。书有四大本,我也摘抄了整整四大本。一边抄还一边琢磨,自己虚构一些段落也写上,越写越觉得有意思、过瘾。

写完了,洗了冷水澡,我就睡下。我常做恶梦。梦到又考数学了。卷子总是不对,要么印刷模糊要么纸面破了,总之没法答题。我一次又一次惊醒。其实应该是心理上想逃避:考不好那不是我的错,试卷的错嘛。

什么北大南大梦,我从来没做过,想都不会去想。能考上大学就行。是个大学就行。只要能让我完成自己的使命,完成父亲的使命。只要能让我离开这个小地方,走出在各种乡镇搬来搬去的漂流命运。走出去,到哪儿都行,走得越远越好,像约翰·克利斯朵夫一样,走出德国,走到巴黎去。

于是,我从那一年的 11 月,一直读到了次年的5月。读完后,我惆怅不已。

20 年之后,我都快 40 岁了。我偶尔在新华书店买了一套新的《约翰·克利斯朵夫》。我突然想起了我的 17 岁,我激动人心的乡村岁月。我怀念它,我想回去。

但重读之后,我失望,难受。1981 年过去了。再好的文学,也不能让我回到我的 17 岁,回到那些本应安静、却充斥着“哐叽哐叽”的冲床声的夜晚。回到我的精神激荡,我的感动、爱情、欲望和卑怯,我的圣洁的想象。

我渐渐明白,我如今已是用智慧、经验、眼睛和大脑读书。但 17 岁那年,我是在用本能、血液甚至心率在读书。

我已人到中年。那一切已不会再有了。

但说这番话的时候,我一点也不难过。因为我有过 17 岁。那一年,克利斯朵夫陪伴过我。

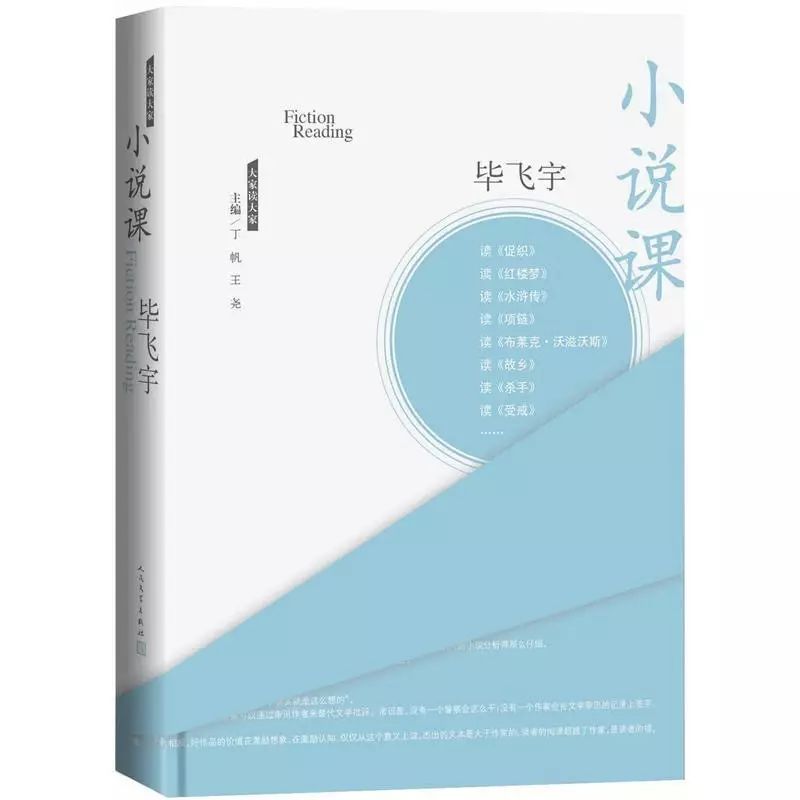

毕飞宇最近有一本新书,是人民文学出版社发行的《小说课》。他用自己的方式,讲了讲那些经典小说。

新世相《读那本书那年》栏目已经进行到了第 7 期。我们邀请马伊琍、左小祖咒、于和伟、雷佳音、陈妍希、叶锦添、毕飞宇等嘉宾,讲述了曾影响他们人生的一本书,和他们读那本书那年的故事。

现在,我也想展现你的故事。点击下面的小程序或点击阅读原文,告诉我哪一本书曾影响或改变了你的人生?读那本书的那年,你身在何处,与谁相伴,过着什么样的生活,有着什么印象深刻的故事?不管是迷茫、憧憬、快乐还是痛楚,我邀请你分享你读那本书时的回忆。

“读那本书那年” 是一个新的声音栏目,每周六更新。我们请演员、音乐人、艺术家、作家,讲念念不忘的那本书,以及那些年他们遭遇的曲折和温情。

彩蛋 :

毕飞宇读了一段《约翰·克利斯朵夫》。他的声音让我相信,他心中的狮子从来没有离开过。

摄影:鲍雁洲

晚祷时刻:

哪本书影响了你的人生?当时你在哪里,有什么难忘的故事?

扫描二维码,关注"新世相"

倡导有物质基础的精神生活

文章兼顾见识与审美

也许长,但必定值得耐心阅读

覆盖千万文艺生活家的自媒体组织"文艺联萌"发起者

我们终将改变潮水的方向