【摘要】我国空间规划存在的主要问题之一是“多规”并行格局下的事权不明及冲突。日本在完备的法律指导下,形成了“多规”并行的空间规划体系,与我国有很多相似之处,可以作为我国空间规划优化改革的重要借鉴对象。在分析大量一手文本资料的基础上,对日本的国土形成规划、国土利用规划和专业土地利用规划进行了全面系统的研究,重点探析各类型、各层级规划的主要内容及事权关系。认为日本空间规划之所以能保证顺畅运作,是因为其在明确的法律法规保障下,上下层级、相关部门事权具有明晰的边界和完善的协调机制。对我国空间规划一直以来存在的多规并行却缺乏统筹,甚至存在矛盾冲突的问题,从纵向及横向事权的划定、空间规划立法、规划协调机制等角度提出空间规划体系优化改革的三点建议。

引言

当前我国已经形成国民经济发展规划、土地利用总体规划、城乡规划等“多规”并行的空间规划格局,各类规划之间缺乏统筹,大面积交叉重叠甚至矛盾冲突等问题突出,其背后的根本原因是规划事权的不明晰。关于这一问题,我国学者已开展了很多研究。随着自然资源部成立,研究如何在“多规”并行格局下明确各类规划事权,建立统一的空间规划体系,是我国当前规划改革的重点问题之一。

日本的空间规划体系与我国有很多相似之处,同样有“多规”并存的现象,但是在规划事权划分上构建了一个相对合理的体系,能较为有效地解决上述问题,可以作为主要的借鉴参考对象。目前国内学者对日本空间规划的研究偏重于两个层面,一是宏观层面的国土综合开发规划(或国土形成规划),二是微观层面的城市规划。而对其空间规划的系统描绘,以及规划事权的研究则相对缺乏。本文试图对日本各类规划的内容及相互关系进行全面系统的分析,并探索相关部门、行政层级的职权范围及事权关系。在此基础上,对我国空间规划体系的事权管理及优化改革提出建议。

1 空间规划与规划事权

1.1 空

间规划

空间规划(spatial planning)概念最早于1983年由《欧洲空间规划章程》提出,定义为经济、社会、文化和生态政策在空间上的体现,是为了实现区域的平衡发展而制定的一种跨领域的综合性规划方法。此后包括欧盟在内的多个组织以及学者均对空间规划的定义提出了自己的见解,但并未形成统一认识

【国外很多机构均提出过对空间规划的定义和理解,比较典型的如欧盟1997年《空间发展展望》中定义空间规划为由公共部门对未来空间内各活动分配施加影响的各种方法,旨在创造一个更理性的地域土地利用组织和联系,在保护环境的同时对发展需求做出平衡,并实现各种社会和经济目标。OECD(经济合作与发展组织)2001年提出空间规划是根据领土单元,如国家、区域和地方等,跨越处理经济、社会和环境等不同种类问题的广泛行业领域的政策工具。ODPM(英国副总理办公室,可持续发展研究所)则认为空间规划超越了传统的土地利用规划,带来并整合了经济发展和土地利用相关政策,影响地域属性和功能】

。

事实上,空间规划体系与区域发展阶段、社会经济背景密切相关,在该名词出现之前,各个国家针对空间要素的布局规划(例如日本的国土综合开发规划、美国的区域规划及总体规划、荷兰的结构规划等)均可以称为空间规划,并且呈现出多样化的特征和内涵。作为社会经济各要素在空间上的综合体现,空间规划被认为有三个方面的共性特点:

-

一是综合性。不同于城市规划或土地利用规划偏重单个要素的特点,空间规划旨在通过对经济、社会、文化、生态等多种要素进行布局和秩序安排的基础上,跨越处理经济、社会和环境等不同种类问题的广泛行业领域,考虑行业政策间的相互作用。

-

二是多尺度。尽管空间规划的最初提出是用于满足欧盟空间一体化和跨国家的区域空间协调,但在其之后的拓展应用过程中,空间规划逐渐涵盖了国家、区域、省(州县)、市等各个尺度空间,各个层级政府均寄希望于空间规划去解决本辖区内的问题。

-

三是政策性。空间规划除了塑造空间,还是提供综合政策框架的工具,希利(Healey)认为空间规划不仅是以政策和项目建议形式出现的正式成果,还是一个决策框架,它可以影响相关主体在未来的投资,并规范他们的行为。

1.2 空间规划事权

由于空间规划所具有的三个特点,其制定管理不可避免地涉及上下级或平级政府部门的事权关系。政府事权是依据政府职能产生、通过法律授予的管理国家具体事务的权力,是政府部门在行政行为中承担的任务和责任。国内很多学者对我国空间规划事权的现状和存在的问题都进行了比较深入的探讨,但对空间规划事权的本质特征较少有深入研究。林坚认为空间规划的实质是基于土地发展权的空间管制,空间规划事权重点在于土地发展权。

根据该理论,可以较好地解释我国空间规划事权划分存在的问题:

-

一是“横向”不协调,各部门权力边界未予明确,配置土地发展权的行政权力存在重叠,各类空间规划存在多元化的利益取向,从而导致权力范围交叉重叠、缺乏协调;

-

二是“纵向”不衔接,国家和地方两级政府之间存在两级土地发展权,但二者出发点不同,上位规划重点讲责任,下位规划往往求权益,从而导致权力上行,中央对地方规划干预过度;

-

三是法规依据不清,各类规划法规自成体系,纵横事权的界定缺乏法理依据。

2 日本空间规划主要法规及内容

日本空间规划最早始于明治维新时期,是在西方国家影响下逐步形成的城市规划体制,并在此阶段颁布了第一部《城市规划法》(1919年)。但其真正形成完善的空间规划体系并快速发展则是缘于二战后国土开发和城市建设的极大需求。这其中三部法律的地位至关重要:一是1968年颁布的新《城市规划法》,在用地管理、规划审批等方面做了一系列变革,成为日本现代城市规划体制的基础;二是1950年颁布的《国土综合开发法》(于2005年修订为《国土形成规划法》),根据该法规,每隔7~10年编制一次国土规划,空间规划开始从经济、社会、文化政策等角度指导全域国土资源的综合利用和保护;三是1974年制定的《国土利用规划法》,与《国土综合开发法》相辅相成,共同成为国土规划管理的依据。三部法律及相关规划共同发展,逐步搭建起日本空间规划体系框架。

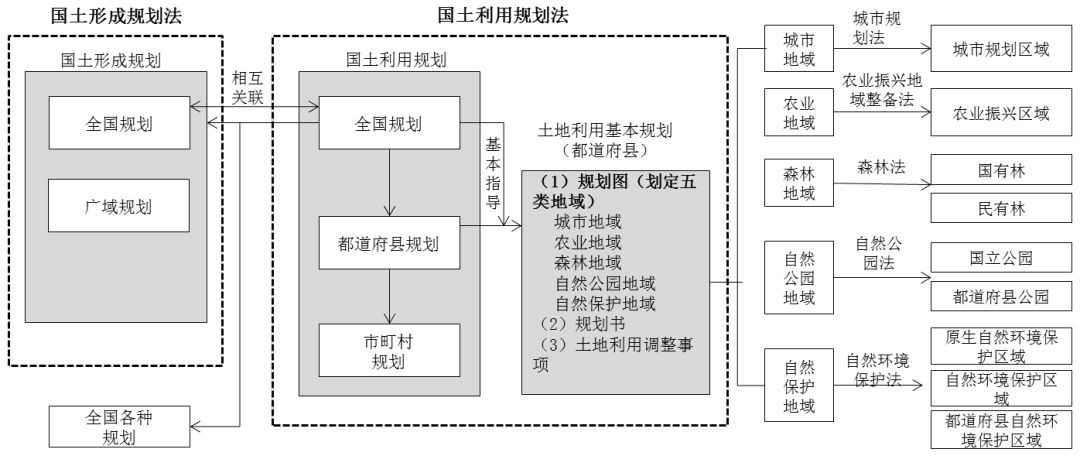

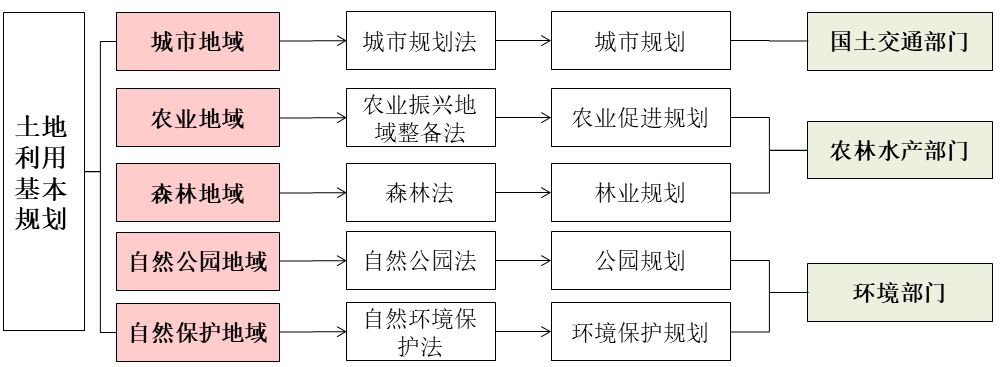

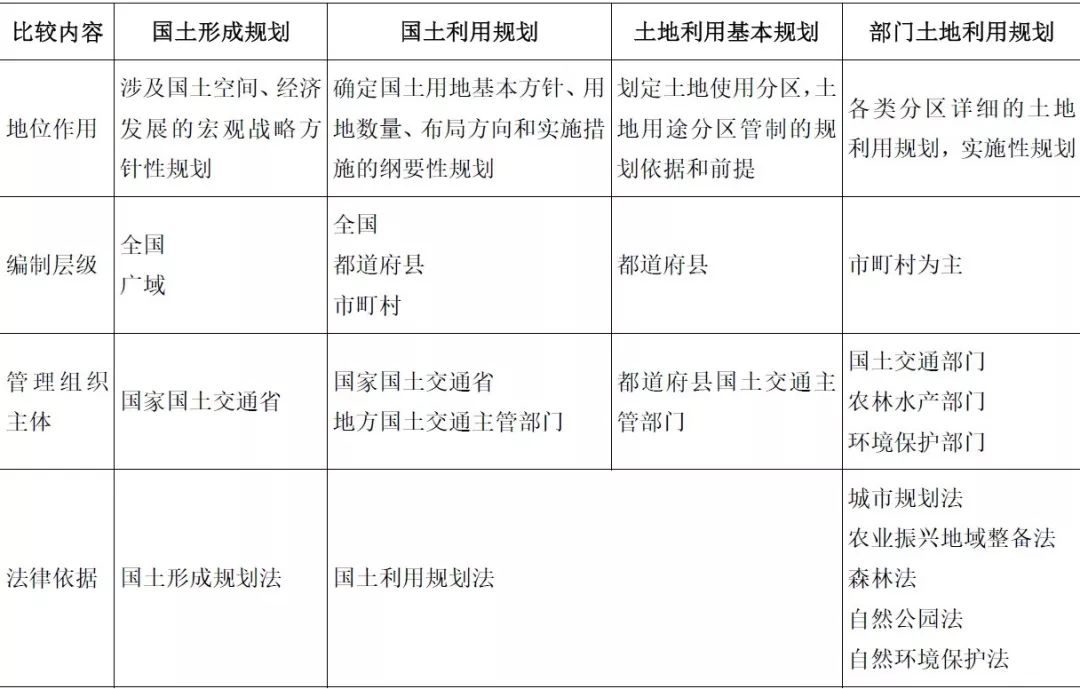

在三部法律的指导要求下,日本形成了以下述规划为主的空间规划体系:依据《国土形成规划法》编制的国土形成规划;依据《国土利用规划法》编制的国土利用规划(并在都道府县层面编制土地利用基本规划);以及依据各专业法规编制的专业土地利用规划(依据《城市规划法》编制的城市规划也属此类)。各类规划贯穿于国家、都道府县、市町村三个层级,其中国土形成规划还包括编制广域规划(即区域规划),进而形成“多规”并行的网络式规划体系(图1,表1)。

图1 日本空间规划体系示意图

表1 日本“多横多纵”的网络型空间规划体系

2.1 国土形成规划法(国土综合开发法)

日本自1950年颁布《国土综合开发法》之后,从1962年开始,每隔7~10年即编制一轮国土综合开发规划,旨在全面指导国土空间的开发利用。2005年,随着国土布局基本成型,规划理念由大规模的“开发”转为“形成”,强调社会经济的可持续发展,国土综合开发规划被国土形成规划所取代。

不论如何变化,国土形成规划(或综合开发规划)始终是为了以经济、社会、文化措施来推进国土利用、整合及保护而制定的综合性基础方案,是涉及国土空间、经济发展的战略方针性规划,体现了国家的宏观调控思路,对其他规划有很强的指导作用。其内容并不限于对国土利用的指导,最新一轮国土形成规划(2015年完成,第7次国土规划)涵盖了地方建设、产业发展、文化旅游、交通通讯、国土基础、资源能源、海洋、环境、社会互助等多个领域(图2),在一定程度上类似于我国的国民经济社会发展规划。

图2 日本第七次国土形成规划(全国规划)目录

2.2 国土利用规划法

日本于1974年颁布了《国土利用规划法》,其目的是配合国土综合开发规划,有计划地利用土地,并建立规范的土地调整措施。该法明确了编制国土利用规划(全国、都道府县、市町村三个层级)和土地利用基本规划(都道府县层级)的必要性。目前已编制了5轮国土利用规划(全国层级),都道府县和市町村也在全国规划的指导下,结合自身情况编制了4~5轮国土利用规划。

2.2.1 国土利用规划

国土利用规划是确定国土利用基本方针、用地数量、布局方向和实施措施的纲要性规划。该规划将国土分为农业、森林、荒地、水面、道路、建设用地等土地利用类别,并给出各类土地的规划面积目标值,但该目标值仅作指导之用,可根据社会经济的不确定性而灵活调整,不具备对土地利用的控制职能(表2)。与国土形成规划相比,国土利用规划倾向于更为单纯的土地利用规划,是对形成规划中的国土利用战略的补充深化,但更具权威性:国土利用规划之外的国家规划中涉及国土利用的,以国土利用规划为准。

表2 日本国土利用规划(2015年)用地类别及其规模目标

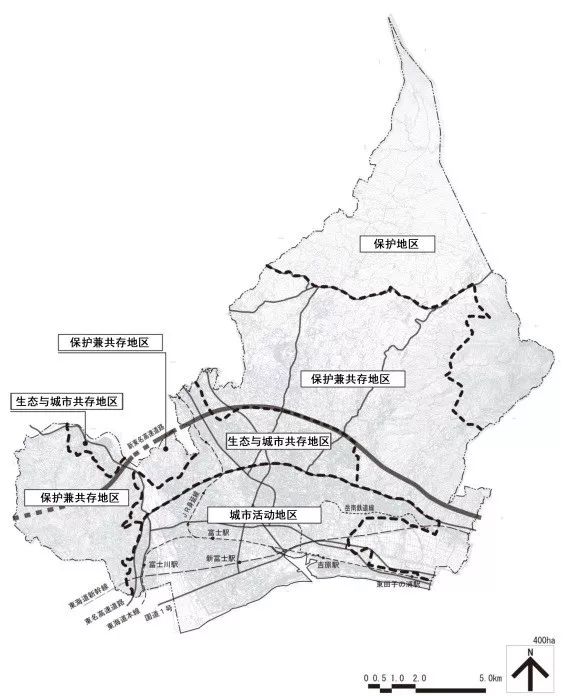

三个层级的国土利用规划在内容框架上大致相同,但呈现出逐层递进、逐步深化的特点,主要体现在用地面积目标值的层层分解:全国规划将用地指标分解到三大都市圈和若干地方圈;都道府县规划一般会将全县划分为若干区域并进行指标分解;市町村规划则划分若干功能区(例如,静冈县富士市被划分为保护地区、保护兼共存地区、生态与城市共存地区、城市活动地区)并制定指标(图3)。另外,地方规划的基本构想、实施措施等相对细化,更具实操性。

图3 静冈县富士市功能区域划分示意图

2.2.2 土地利用基本规划

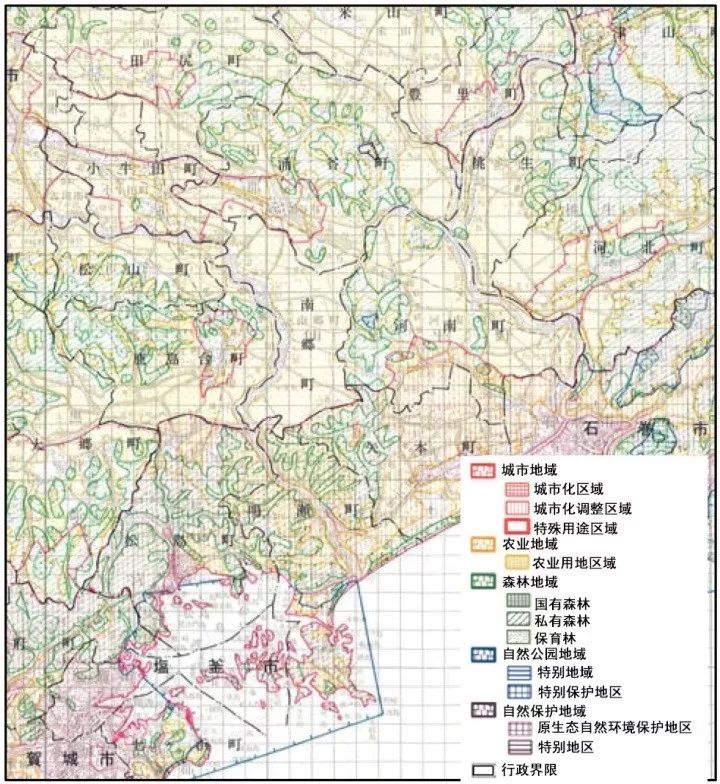

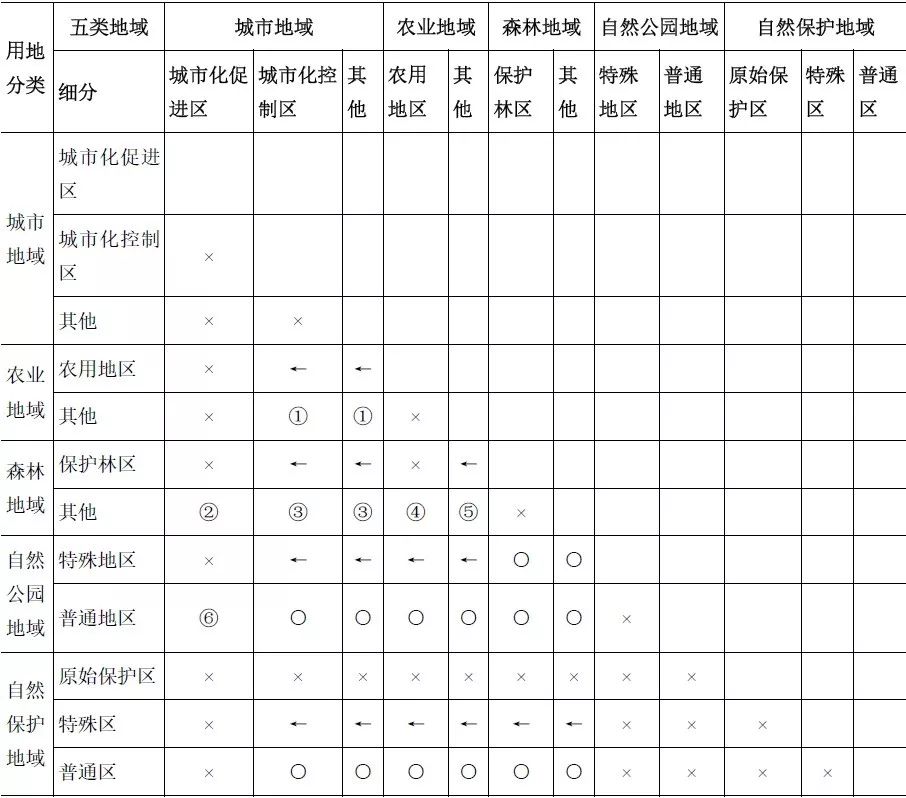

《国土利用规划法》规定:在国土利用规划的指导下,编制都道府县土地利用基本规划。其内容主要包括两方面。一是将土地划分为城市、农业、森林、自然公园、自然保护等五类地域(图4),作为土地用途管制的主要依据。该地域划分具有法定效力和强制性,城市、农业、森林、环境等主管部门须在指定地域范围内行使职权并开展相关工作。二是制定五类地域重叠地区的调整方针(如有重叠),以统筹协调不同功能地域的布局(表3)。

图4 土地利用基本规划图实例

表3 五类地域重叠地区的土地利用调整方针示例

注:× 表示按制度和实际情况,不重叠的部分。←表示相互重叠情况下,箭头方向的土地利用优先。○表示相互重叠情况下,两类用地可兼顾使用。①表示注意土地利用现状,调整为农业利用时也要承认城市的利用。②表示原则上优先给城市利用,同时也要努力保护绿地与森林。③表示需注意作为森林利用的现状,调整为林业利用时要承认城市的利用。④表示原则上优先作为农用地利用,调整为农业利用时承认林业上的利用。⑤表示优先作为林业利用,调整为林业利用时承认农业上的利用。⑥表示在维持自然公园机能的条件下,调整为城市利用。

2.4 专业法规(包括城市规划法)

依据相关法规,五类地域分别由国土交通部门、农林水产部门和环保部门进行管理,并制定具体的专业土地利用规划(图5)。城市规划作为部门土地利用规划之一,仅限于在城市区域内制定,主要内容包括提出规划区的总体发展目标和城市改善、开发及保护的政策,划分“城市化促进区”与“城市化控制区”,制定土地使用分区(即土地利用规划图,如图6),属于指导开发建设的实施性规划,市町村是城市规划编制的主体。

图5 部门土地利用规划及相关法律示意图

图6 福冈市城市规划土地使用分区图

3 日本空间规划事权划分的特点

日本空间规划在规划类型、规划层级、内容分工、管控重点等方面均与我国有较多的相似之处(表4),都呈现出多规并行的规划体系,部分规划类型甚至还有所对应,如国土形成规划对应我国的国民经济发展规划,国土利用规划对应我国的国土规划纲要,土地利用基本规划对应我国的土地利用总体规划等。但是与我国相比,日本空间规划在法律法规的保障下,上下层级、相关部门事权具有清晰的边界,尤其在土地发展权的处理上具备较为明确的法理关系和职能分工。其主要特点可以概括为以下几个方面。

表4 日本各类型规划对比一览表

3.1 纵向:各级政府权责分明,地方拥有较大自主权

日本空间规划事权的纵向划分与其行政体制和土地所有制密切相关。日本实行地方自治制度,都道府县及市町村被称为地方自治体,中央政府与地方公共团体之间的事务配置基本上遵循市町村优先原则和效率原则,空间规划也越来越强调“地方事务归地方治理”,试图提高地方(包括都道府县和市町村)的自治权,逐步形成国家层面国土形成规划和地方层面土地利用规划共同作用的规划体系。同时土地私有制也保证了地方层面“权益规划”的土地发展权,国家仅重点关注森林、原野等国有土地的保护和利用,国家“责任规划”触及的范围也多限于此。

具体到规划事务职能上,各层级政府有较为明确的分工。其中国家的主要职责是定战略,即编制国土形成规划和国土利用规划(全国),两项规划相互协调、互为补充,制定国土保护利用的战略方向和基本方针;国家并不过多插手地方规划管理,仅适当提出意见或劝告,给予地方较大的自主权。都道府县主要职责是划分区,通过土地利用基本规划将国土划分为五类地域,以此作为衔接上层级宏观战略和下层级具体实施的抓手。市町村的主要职责是定方案,以城市规划等实施性规划为手段,主导各类国土资源的开发建设和保护利用。

跨行政层级编制的规划能体现出国家和地方的差异性、传导性:例如国土利用规划在指标及内容深度上呈现出逐层递进、逐步深化的特点;城市规划作为操作性、实施性的规划,以市町村为主开展编制,都道府县仅编制跨区域或重点地区的城市规划。

总体上,日本已基本形成“一级政府,一级事权,一级规划”的空间规划体系,三级政府权责明晰,各自负责其职权范围内的规划编制及实施。

3.2 横向:主管部门相对统一,相关部门各司其职

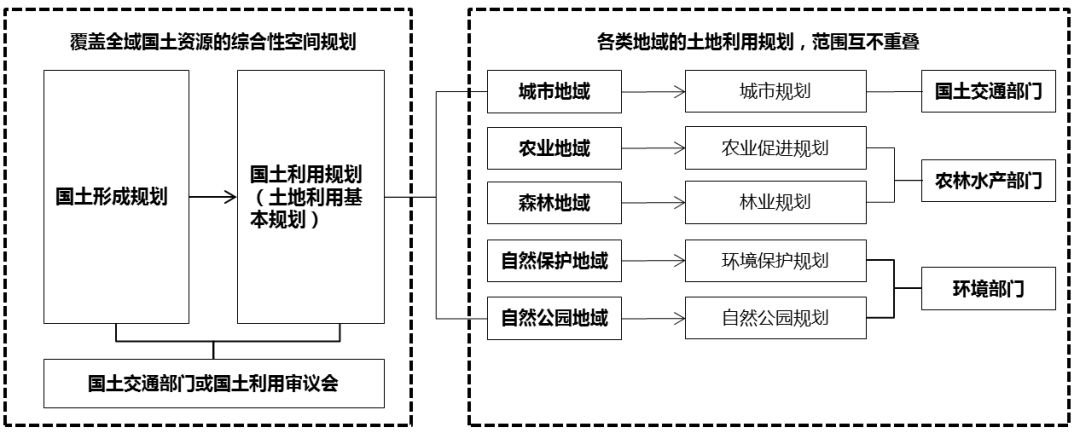

日本空间规划最初仅在城市建设区编制,之后逐渐拓展至全域国土,城市建设区成为其中一部分,体现出专业部门事权的博弈。经过几十年的发展变革,日本空间规划管理也涉及多个部门,但与我国不同的是:日本在宏观定战略、中观划分区阶段均有较明确的单一管理主体,即国土交通主管部门;在微观定方案阶段,土地利用规划管理部门和土地用途分区管制挂钩,各部门有清晰的土地发展权和规划管理边界。

3.2.1 综合性的国土空间规划均由国土交通部门组织管理

统一的规划管理主体能够有效避免各类规划之间的冲突,日本于2001年正式实施以大部门体制为重点的行政改革,将运输省、建设省、北海道开发厅、国土厅等合并为国土交通省,并在都道府县和市町村下设国土交通相关部门,成为空间规划编制及管理的主要机构。具体职能方面,国土交通大臣负责制定全国及广域国土形成规划,并统筹协调其他行政机关、地方政府利益。国土利用规划的组织管理体现了国土交通部门的事权,其中全国规划由国土交通大臣制定并提交内阁会议决定,都道府县和市町村规划则由地方的国土交通部门负责编制管理,接受国土交通大臣或都道府县知事的建议劝告。土地利用基本规划由地方国土交通部门负责编制后上报至国土交通省,其他部门的意见则通过国土利用审议会或其他合议机构等渠道传达。

上述提到的国土形成规划、国土利用规划和土地利用基本规划均以全域国土资源为规划对象,可以称之为综合性的国土空间规划。与我国同类型规划(如国民经济发展规划、国土规划纲要、土地利用总体规划、城市总规等)分属多个管理主体不同,日本综合性国土空间规划由国土交通部门统一组织管理,使得并行的“多规”在组织阶段即实现了规划的合理统筹,避免了内容的大幅重叠甚至冲突。

3.2.2 部门土地利用规划与土地分区相结合,管理边界清晰

我国空间规划的主要问题之一,是各类规划主管部门均拥有不同法律法规、行政文件赋予的分配土地发展权的行政权力,且存在行政权力边界模糊和主动扩权的现象。日本在这方面的经验是:土地发展权的分配是由国土交通部门在土地利用基本规划中既已完成的,作为土地用途管制的依据;专业土地利用规划,包括城市规划、林业规划、农业促进规划、公园规划等,在明确划分五类地域的基础上由各部门分头开展,其中城市地域由国土交通部门管理,农业、森林地域由农林水产部门管理,自然公园、自然保护地域由环境保护部门管理;五类地域间一般互不重叠,即使有所重叠,也有详细的调整方针明确其用途。各部门各司其职,在各自管辖范围内开展相关规划,具有清晰的管理边界(图7)。

图7 日本空间规划组织管理部门示意图

3.3 协调:通过跨部门、跨层级的协调机制,统筹各方利益

在纵横事权明晰的前提下,日本搭建了完善的国家与地方、部门与部门之间的利益协调平台。横向来说,各级政府均组建国土利用审议会,形成由国土交通部门牵头,多部门参与的协商机制(图8)。纵向上,国家和地方在规划编制中必须征求对方意见,广域规划编制时也会组建广域地方规划协议会,协调国家和地方诉求,以便统一决策、高效执行,确保规划意图的落实。

图8 国土利用审议会人员组成示意图

3.4 法律:构建完备的法律法规体系作为支撑

日本的各类空间规划均已纳入法规体系,包括前述的《国土综合开发法》(《国土形成规划法》)和《国土利用规划法》,重点明确了国土综合开发规划(国土形成规划)、国土利用规划与土地利用基本规划的编制层级、主体、程序流程及主要内容等。对于五类地域也设立有专项法,包括城市规划法、农业振兴地域整备法、森林法、自然公园法、自然环境保护法,作为专项管理及规划编制的法律依据。规划与法律法规紧密结合,从法理上明确了各类规划的内容及各级政府的权责。