【本文节选自《开放时代》2017年第4期。图片来源:

行者无忧网

。请点击左下角“阅读原文”。】

【内容提要】

本文探讨研究特定文化群体跨文化互动的认知过程的方法,并将其应用于解读藏族青少年在内地的跨文化交际行为。首先,从文化图式的基本特征出发,在方法论层面对现有研究路径进行比较;采用认知人类学的文化图式及其动机理论,结合社会心理学的图式提取规则构架研究路径。其次,在上述理论基础上,得出如下研究程序:以田野调查和语言分析来获取特定文化群体的文化图式;基于文化成因分析图式间连接和传递的层级结构;依据图式及其连接关系,在给定跨文化情境下对群体互动(包括冲突)进行解释体系描述。最后,根据研究程序,获取本土藏族青少年的社会交往文化图式及其层级结构;对广州高校藏族学生跨文化互动典型案例加以分析,描述出藏族学生的认知解释程序;据此还对此类跨文化互动交流困难的成因加以分析,并给出解决建议。

【关键词】

文化图式 藏族文化 跨文化互动 文化冲突

一、引言

探究文化、思维与行动的相互作用是认知社会科学(cognitive social science)的基本任务,其基本理论问题之一是:隶属于个体心理的认知如何导致社会行动,从而跨越主体间性进入超个体的社会文化互动。迪马乔(Paul DiMaggio)在其1997年的经典文章中提出了一种文化图式和社会环境信息相互建构的文化观,并将它作为解决上述问题的出发点(Di Maggio, 1997)。文化广泛而深刻地影响到人的认知、语言乃至逻辑(参见鞠实儿,2010),从文化与认知视角探析群体的行动,尤其是跨文化互动十分具有必要性。目前,认知人类学的文化图式流派已形成一套相对成熟的方法,以获取文化特殊性的认知结构。然而,如何从认知结构的角度解释社会互动?这一理论问题的解决,还有待于相关学科的进一步发展。另一方面,藏族认知和藏汉间跨文化互动是具有重要现实意义的问题。但是,学界关于藏族认知的研究成果较少,且大多为心理学量表式研究,因而,尚无法提供有力的理论和方法去理解藏文化成员的认知与(跨文化)互动。

本文从文化与认知视角出发,采用文化图式方法描述文化群体的认知结构,以文化图式的连接传递关系解释相关群体的社会互动,在此基础上探讨解决上述问题的方案。具体说来,主要任务有三:其一,基于对图式、文化图式、图式到社会行动等一系列概念和理论的分析,提炼解决问题的方法;其二,使用上述概念和方法研究藏族群体的文化图式;其三,在前述图式和理论的基础上,尝试刻画藏汉跨文化互动的认知解释模式。通过完成上述任务,将文化图式理论的解释力应用到社会行动和跨文化互动领域;以理论与经验个案研究相结合的方式探讨当前相关学科有待进一步解决的问题;在实践层面则提供藏文化的社会互动规则,以促进民族和谐。

二、文化图式和社会行动

图式(schema,schemas,schemata),是一种高级的概念结构或框架,人们用于组织过去的经验并帮助解释新情境 (Gureckis & Goldstone, 2010)。它是一种心理结构,人们用来组织他们关于社会世界某个主题域的知识;这种心理结构会影响人们所注意、思考和识记的信息(Aronson et al., 2015:54)。认知人类学家引进认知心理学的图式概念并改造为适宜结构性地表征文化知识的方式,即文化图式(Shore, 1996:45)。

作为认知科学的重要概念,图式理论被纳入到文化认知相关诸学科领域,用作思考人们认知和行为的基本工具。其中,社会心理学已经对图式在社会认知领域的基本工作原理做出了许多研究,并日益关注图式的文化特性(Aronson et al., 2015:70-71);而认知人类学则立足于文化整体性经验,思考图式的文化建构及其与行为的关系,并且发展出了较为系统的理论和方法。本文将通过对图式、文化图式和基于图式的社会行动等概念的理论分析,阐述凭借文化图式的层级连接和传递来解释群体跨文化互动的路径。

(一)从图式到文化图式

图式最早由康德(Immanuel Kant)作为人类所具有的一种“纯形式”的认识能力而提出。现代心理学对认知功能的实证研究证实了图式这一心智结构的存在(Bartlett, 1932, 1958; Piaget, 1952)。上世纪80年代,认知心理学、脑神经科学和人工智能的迅速发展,使得图式及其工作机制的相关理论得以完备化。认知心理学家雷梅哈特(David Everett Rumelhart)(1980)详细阐释了图式及其机理,并把图式称作“认知的建筑模块”(building blocks of cognition)。根据雷梅哈特的定义,图式是“记忆中储存的表征一般概念的数据结构”,其本质是知识的单元结构,可以表征不同抽象等级的知识。图式之间以“图式-子图式”嵌套的等级结构共存,并按抽象程度的高低可分成高级和相对低层级的图式;相应地,图式的基本工作机制包括自上而下的概念驱动和自下而上的数据驱动两种传导方式。20世纪90年代以来,认知心理学家们进一步证实,人们大脑中知识的存储是领域依赖的,图式按不同经验领域储存在长时记忆中,并在自身限定的知识域里与环境信息相互作用(Hirschfeld & Gelman, 1994)。图式十分频繁地被人们用在日常信息的处理中,人们对新信息的解释编码、对旧信息的记忆,以及在信息缺失情景下的推理,都无时不受到图式的影响(Fiske & Taylor, 1991:121)。换言之,图式是人们日常大多数情况下无意识自动化思维所使用的工具。

在此基础上,文化特性作为图式的一个重要特征不能不被加以特别关注。个体从所赖以成长的社会文化生活中获取图式;反之,图式也是文化对个体产生影响的重要途径。社会心理学越来越主张:文化通过图式逐渐构架能够影响我们理解和解读这个世界的方式的心理结构;因而,来自不同文化的人所拥有的关于自身和世界的图式具有实质不同,文化所让其成员习得的图式强烈地影响着人们对世界的理解和识记(Aronson et al., 2015:70-71)。正是依据图式的文化性这一特征,认知人类学将图式理论发展成为文化图式(也称文化模型)理论。文化图式理论特别注重从图式生成的文化经验基础和群体共享性出发,来理解人们认知世界的框架。丹德拉德(Roy G. D’Andrade)最早把文化图式定义为:“一文化群体内成员间交互地共享的认知图式”(D’Andrade, 1987:112)。奎恩(Naomi Quinn)(2005)认为,图式是经验基础上建构并储存在记忆中的关于世界的一般知识模板,是人们共享的稳定的解释日常经验的模式;它隐藏在日常话语中,不言自明地被认为是“正确而合理”的。霍兰德(Dorothy Holland)和奎恩较为全面地将文化图式定义为:“某一社会中的人们所共享的、预设的、‘想当然’的生活世界框架,是人们用于解释世界和据以作出社会行动的重要工具”(Quinn & Holland, 1987:4)。根据上述定义,文化图式就是特定文化群体中共享的具有典型性的认知结构和行为模式的缩影。比如,藏族文化中藏传佛教信仰支配下的核心观念及相关社会交往理解模式,就是具有这种特征的文化图式。

(二)文化图式的研究径路

文化图式的特性使得其可被用做中介工具来描述特定情境下行动者如何受到社会文化背景的影响,如何解释周遭世界并据以行动。在这一目标下,社会心理学和文化图式理论方法从各自的范式视角和旨趣开展研究,并获得一系列结果。

社会认知心理学对图式的使用进行了大量的研究,揭示了人们使用图式的一些基本机制和规则(如Higgins, 1996;Fiske & Taylor, 1991)。其中,可提取性(accessibility)是十分重要的一个基本原则。可提取性是图式在人们头脑中所占据的优越范围,决定了信息进入图式解释程序的速度和难易度(Higgins, 1996;Wyer & Srull, 1989)。过去经验、眼前目标、临近经验都会影响可提取性(Aronson et al., 2015:56-57)。这些规则提供了人们如何使用图式和采用何种图式对环境事件作出解释判断的基本知识。然而,源于学科范式,心理学对图式的考量往往出自个体而最终用于解释个体,偏重微观层面的、横截面上对事件和行动的解释;对文化情境性的考量和适用性不是它所关心的重点。因而,对于本文目标,即理解不同文化群体间交流的认知机制,还须在它已有成果的基础上,借助更有解释力的方法。

文化图式理论从群体性的、长期性的社会行动的视角出发,对图式如何成为人们的动机和目的从而促成行动,进行了专门的探讨(D’Andrade & Strauss, 1992)。丹德拉德(D’Andrade, 1992:29-31)在图式的并行处理机制(Rumelhart et al., 1986)的基础上,对图式之间的传递结构以及图式的动机功能进行了论述:第一,图式是人们经常使用的、记忆中存储的、稳定的、用于解释信息的模式,其可由细微的线索激发而运行解释过程。第二,能够行使目的功能从而诱发行动,是图式的一个重要属性。第三, 图式按其与人们的动机目的是否相关而大致可划分为三个层级:高层级的图式如爱情、成功、事业,往往内嵌了动机和目的,对人们的行动具有指向力(directive force);相对低层级的图式,如婚姻、工作,因为能引发高层级的图式工作,而具有部分动机推动力;最低层级的图式是关于具体事物的,如记事本、玻璃水杯、生日,这一层级的图式几乎没有可能引发行动,除非特别地与某些较高层级的图式发生关联。第四,图式之间依据执行解释的传递(passed on)关系而构成层级结构(hierarchical organization),这一结构的一个基本特征是目标-手段连接。高层级的图式与相对低层级的图式之间以手段-目的关联(means-ends goal linkage)的形式相互连接;低层级的图式在环境线索输入后开始进行解释,并向上传递(passed on)到较高层级的图式,最后到达最高级别的动机目的图式,解释最终完成,并促成行动。此外,施特劳斯(Claudia Strauss)(1992)和奎恩(Quinn, 1992)等人的研究还指出:与自我理解密切相关是一个图式是否成为目的图式的关键因素,自我理解往往指导认知主体对人们的交往方式的理解,因而常常具有情绪和动机功能。

本文的目的在于对跨文化互动情境下特定文化群体成员的认知解释体系进行刻画,并利用这一体系解释藏族青少年的跨文化交往行动。根据这一目标,在吸取社会心理学有关成果(如,图式可提取性原则)的条件下,采纳认知人类学关于文化图式与行为动机理解的研究路径,更符合本文的研究视角和需要。

(三)基于文化图式的跨文化互动描述与解释方法

根据以上关于文化图式和研究径路的讨论,本节主要借助认知人类学的文化图式理论,获取文化图式,并根据它们之间的层次结构来解释跨文化互动。

对于何种图式在何种程度上可成为具有共享性的文化图式或文化模型,认知人类学家们发展出了一系列研究方法来加以发现、描述和验证。总体而言,田野调查是必不可少的第一步基础工作,被用以获取文化图式的生成基础,即研究对象的生活经验和文化背景。其次,语言材料的收集和分析是继田野步骤之后采用的主要方法。采用各种以访谈为主的方法收集各类符合研究目标的语言资料,并加以数据分析,其中高频次使用的关键词、推理模式等等,往往就是人们无意识地广泛使用的预置前提和解释模式,也就是人们在目标知识域内经由所处文化社会经验而习得的图式。再次,实验路径是另一种获取文化图式的途径,研究者往往采用认知实验获取特定领域如空间表征的图式。问卷、一致性分析等方法也往往应用于需要快速、大量获得数据的项目,或对专门知识领域的图式共享程度进行统计的项目。目前文化图式的研究主题和研究方法都比较多样化,研究设计取决于研究主题的性质以及实地因素等。

根据图式的特性和文化图式与动机行动理论,要理解人们的行动,就必须理解其目的动机;这又要求先理解人们的解释体系,而对解释体系的理解又以行动者的图式及其关联为基础。这就是说,图式的层级性结构特征使得其能够通过层级间传递,以类似程序运行的方式执行解释直至得出最终判断并导致行动。社会交往的解释程序中,自我理解通常作为层级传递的最高环节,给人们的解释提供最终动机、赋予意义并影响长期行动。据此,本文将在相关的文化背景下,采用文化图式及其关联来解释跨文化互动。

本文余下的部分将把上述思路应用于藏族青少年群体的跨文化互动认知研究。为此,首先采用认知人类学文化图式获取方法进行实地调查,描述本土藏族青少年的社会交往文化图式。由于这些文化图式是通过实际案例分析方式获取的,所以有必要对它们在文化内部的一般性做出说明。其次,为了揭示这些图式的文化差异性,本文将结合文化背景对获取的图式进行成因和关联分析,进而对这些文化图式进行藏汉对比说明。在此基础上,对典型藏汉跨文化交往案例进行分析,识别其中重要的文化图式及其关联和传递关系,并刻画藏族学生在此类情形下的认知解释程序。

三、藏族青少年社会互动文化图式

由于文化图式是在长期的文化实践经验中内化的稳定的认知结构,要获取文化图式就首先需要了解其据以形成的社会生活背景。因而研究的第一步是进行充分的田野调查,通过参与观察和访谈等方式,收集目标图式相关知识域的基础数据。这主要包括:教育和家庭教养情况、仪式和信仰实践、日常生活模式、重要生活事件、主要社会关系、交往模式、空间关系等等。上述具有高度共享性的文化习俗可提供文化图式形成的依据,也能为后续研究程序获得的文化图式提供必要的印证和说明。其次,主要采用语言分析方法进行图式相关的话语收集。正如丹德拉德所指出:“人们的话语中总是包含对不言明的图式的引用,而对此的理解也离不开对图式本身(如何使用)的知识”(D’Andrade, 1995:125)。作为社会成员共享的不需言明的解释框架,文化图式往往就存在于日常话语中“理所当然”的预设中(Strauss, 2005:203, 208)。话语不仅包括日常会话和访谈话语,还包括文本和日常社会行动话语。语言分析方法的步骤是观察、记录和提取人们日常频繁使用的承载文化积淀(culture-laden)的话语,包括关键词、关键表达方式、谚语和隐喻等(参见Quinn, 2005:44);再通过反复的半结构访谈和结构性访谈进行针对性的数据收集。

就本文而言,关键报道人包括学生、老师和家长。收集的话语资料包括汉语和藏语两种形式,藏语数据经过精通双语的藏族人士翻译再进行分析。最后,对数据进行包括关键词、隐喻和话语层面的分析,提取其中最反复使用的预设和解释模式。本文研究所依据的数据,主要来自笔者2013年12月到2014年5月连续在拉萨进行的田野调查,以及2013年9月到11月和2014年6月在广州进行的田野调查和访谈。 值得一提的是,采用文化图式研究方法,对西藏本土藏族青少年相关社会交往认知的图式进行收集和描述,目前尚未见同类研究报道。

调查结果表明,由于佛教信仰在文化体系中的深远影响,灵魂净化作为藏族人在世的终极目标也是最普遍的生活实践,让一代一代藏族人安稳地享有精神充裕的人生;同时也使得集体和谐和相互认同意识渗透到人们的生活方式,社会交往具有高度人情化特征。这样的集体意识深深地影响藏族社会并为其教养方式传承着。虽然现代教育制度已经较为普及,藏族传统教养方式仍然在与人们生活最切近的方方面面影响着年轻一代的成长,依然对青少年的观念习得、知识获取和社会行为起到直接的重要的形塑作用。因而,本土藏族青少年虽然在语言、行为方式和流行文化等方面受到现代教育制度和外来文化的影响,然而,内在的生命观、价值观、集体意识等仍然体现了藏文化传统下的认知特征。对于年青一代的学生们,人生目标仍然是孝顺父母、家庭完满、行善积德,而非追求个人成功。他们在渗透上述观念的日常教养和社会交往生活中获得藏族人关于自我、人与人、人与集体的关系的理解,并用来解释社会生活中的事件,获得意义和确立身份认同。对藏族本土青少年的社会交往图式进行探查发现:“帮忙”、“面子”和“友谊” 这三个关键词表述了其中三个重要的文化图式,由此出发可以解释藏族青少年的许多日常交往行为。

(一) “帮忙”

在田野参与观察的最初阶段,“帮忙”就引起了作者的注意。藏族学生们习惯于事无巨细的互相“帮忙”,比如出行和课间如厕,都相互帮忙陪伴前往。这种帮忙似乎带有自发的义务感,通常被请求帮忙一方不应也难以回绝。在校园之外,学生们在街头与陌生人也相互施以援手。事实上,藏族社会里,互助是一个基本道德行为。通过对某校中学生参与观察和反复访谈发现,无论是作为会话中的措词或作为交互行为,“帮忙”在他们的日常实践中都行使着一个极其细微又确实蕴涵情感道德力量的社会交换功能。这使得藏族的“帮忙”成为一种独特的文化图式,区别于我们熟悉的汉文化或西方文化中的“帮忙”。

首先,对田野中诸多社会话语(语句的和行为序列的)的分析提示,“帮忙”是藏族社会生活中的一个关键词。如以下案例:

例1:DW同学说:“今天(寒假中的一天——笔者注)我好忙,早上六点不到就起来了,然后我们一家去了✕✕寺。回来我又睡了,到了中午起来就去了我的‘སྕིད་སྡུ’家帮忙搭房顶,忙了一下午……然后回来又要帮自己家盖厨房…… 没办法,不帮不行,你不帮别人别人就不帮你。”(DW,从拉萨M中学考入内地某大学的大一新生,2014年2月19日)

例2:作者问:“怎么你们下课去厕所都要一起去吗?”

SZ说:“(微笑,微面红低头)嗯,一个人不习惯去。就说:你帮我一下,一起去厕所。”

作者问:“会帮吗?”

SZ说:“会,这次你帮我,下次我帮你。”

(SZ,拉萨M中学高三学生,2013年12月30日)

例3:CR同学说:“在我们那里,去劳动(的时候),(如果)我先做完我家的直接休息,旁边的他还在忙,我不帮,就觉得不给面子。”(CR,拉萨M中学高二学生, 2014年4月19日)

其次,通过分析关于“帮忙”的访谈资料,发现其中隐含了被认为“理所当然”的共享前提,揭示“帮忙”图式在语境或行动序列中所担负的文化理解功能。结果可大致归为如下几类:

第一类,财物、劳动互惠。如:“你帮我,我帮你。”“སྐྱིད་སྡུག”。

第二类,情感互惠。如:“一般都会帮的,不帮人家不高兴。”“你不帮别人,别人也不帮你。”

第三类,给予面子。如:“你对别人说‘帮我’,别人也帮你,就是给面子。反之就不给面子。”“朋友有难不帮忙就是不给面子。”

第四类,负有责任。如:“帮就帮到底,不帮就不帮。”

再次,通过归纳分析相关藏族隐喻性谚语,藏族社会内“帮忙”的理解与其集体主义、互助和谐的群体观念密切相关。如以下所示:

一条线织不成氆氇,一个人建不成佛塔。(李双剑、曲尼,1989:60)

没有木竿支不起帐篷,没有邻居过不好日子。(同上,第76页)

独木盖不成房子,单树组不成森林。(同上,第54页)

一个村里的人,一个林中的树。(同上,第23页)

与其兄弟不睦双双出走,不如学鸟双飞相互帮忙。(同上,第73页)

独行的太阳遇天狗,群行的星星不陨落;独行的羊羔遇财狼,群行的羊儿繁衍多。(同上,第101页)

单线难织布,独木不成林。 (佟锦华、庄品、格桑顿珠,1980:8)

衣要合身,话要睦友。(同上,第29页)

有一百个朋友也嫌少,有一个敌人也嫌多。(同上,第31页)

你不向别人出右手,别人不会向你伸左手。 (同上,第84页)

依靠大家就是能人,节制饮食就是医生。(同上,第102页)

世上的人要互助,山顶的鄂博要互夸。(宋兴富,2004:27)

要想帮助别人,必须舍得吃亏。 (同上,第170页)

树成林,可防风;人聚众,事成功。(同上,第170页)

综上,藏族青少年的“帮忙”图式是一种集体和谐的传统理念支配下的,群体成员之间的情感和财物劳动的互惠交换;这种交换通常是无保留的,同时行使了面子的给予和接收功能。显然,帮忙在藏族社会生活中是一种十分习以为常的日常实践,是一种具有一定义务感的互惠;作为一种社会事实为人们所不断重构,并强化关于人与人之间的关系“应该是”怎样的理解。特别值得注意的是,这意味着帮忙图式与自我图式之间有比较直接的关联,从而也可能具有动机和情绪力量。相关讨论将在本文的第四部分出现。

(二) “面子”

田野数据和分析表明:“面子”也是一个具有鲜明文化特征的重要社会交往图式。正如在帮忙图式分析中已经见到的,“面子”常常与“帮忙”相互关联。如:

例4:藏族高中生AY表示:“朋友我们都一起出去玩,都要叫到,只要是一起的(朋友)……(作者插问:生病比如重感冒了也还要叫吗?)…… 肯定要叫,不然不给面子。” (AY,拉萨M中学高三学生,2014年1月12日)

其他被访藏族高中生如LM(拉萨M中学高三学生,2014年1月8日)、DZ(拉萨M中学高二学生,2014年1月14日),以及从西藏考入广州就读大一的DW(从拉萨M中学考入内地某大学的大一学生,2014年2月19)均就此问题给予了同样回答。

例5:S老师说:“(学生)犯错误批评都要单独叫到办公室批评,当众会很刺激学生,他们会觉得很丢面子。如果当众说了学生的短,有的就会不说话,抬着眼睛瞪你。”(S,拉萨M中学资历较深的班主任,2014年2月24日)

例6: YJ同学说:“一般要借东西就会委婉一点去问,不会很直接的,除非很好的朋友。因为如果不借,阿莫(藏语口语中一个表示感叹的语气词)太没面子了。一般也不会不借,不然那,那太不给面子了。” (YJ,拉萨M中学高二学生, 2014年2月13日)

对藏族青少年面子图式分析结果显示,其重要的构成元素是:

第一,共情能力。目的是表达相互的社会认同,具体要求是行为和语气上十分注意对他人情感的影响。“最忌说话伤人心”是藏族青少年自幼被灌输的社会交往的重要规则。

第二,互惠。重在情感层面上心理地位的相互认可。

第三,给予帮忙。面子的实现通常以帮忙为前提,终极诉求是集体和谐。

第四,“脸”表征的荣誉 / 耻辱功能。这特别地因为,“面子”在藏族青少年的汉语和藏语交流中都以汉语“面子”出现,而其本身行使的语用功能仍是由藏语“གདོང”(脸)所负担的,后者表示在公众中以道德为评判标准的个人形象。

综上,藏族青少年的面子图式是以共情能力为重要特征,以维护相互的心理情感地位为基本要求,而贯彻始终的物质、人情互惠交换;维持和建构相互的社会认同是根本目的,理解和实践面子的要求正是一个规范的藏族社会成人应具备的基本道德和荣誉。

(三) “友谊”

此外,田野数据和分析还显示:“帮忙”和“面子”与 “友谊”密不可分。后者常常包含前两者。除例4外,以下对话也是访谈中涉及友谊的典型情形:

例7:ZG同学在谈及藏族学生之间的友谊时说:“你让一个藏族人一个人去吃饭是不可想象的事情”。(ZG,在内地接受高中和大学教育的大三学生,2013年10月18日)

例8:LB同学说:“如果是兄弟好朋友,不论理由都帮忙打。学校里如果见到不认识的打架,一律不管,就算是多个打一个。你管了就来找你麻烦。如果是认识的就会劝。如果是好朋友就一起打。”(LB,拉萨M中学高三学生,2014年1月19日)

对藏族青少年面子图式分析结果显示,藏族青少年对友谊理解为:和谐;陪伴和依赖; 用实际行动维系友情;帮忙;给予面子;低隐私度;义气,情大于理。

可见,藏族青少年对友谊的理解普遍包含一种和谐理念,体现藏传佛教对藏民认知和生活的深刻影响。在藏民家的客厅家居陈设里,藏式木柜是必不可少的,其外部通常装饰有“和气四瑞”(大象、猴子、兔子和鸟自下向上依次站立在前者的背上,寓意和谐)绘画。这是藏族传统文化里一个重要隐喻,意谓不可孤立要和大众合作。总之,藏族青少年的友谊图式中:和谐观和友情维系是其特征性文化内涵,依赖性则显示出它与独立型文化以及汉文化友谊图式之间的差异,低隐私度表现了交往情感需求,而面子和帮忙则体现了友谊关系里人与人应该怎样相互对待。

(四) 三个图式及其关联的文化成因分析

从宗教信仰的角度看,这三个文化图式体现了藏传佛教信仰对认知的影响。藏族人笃信行善积德之道,相信友爱他人帮助他人,自己死后灵魂能转世投好胎甚至升天。因而,他/她们日复一日的信仰实践里首先祈愿宇宙和平、父母健康、邻里平安,最后才是为自己叩拜。行善互惠使藏族人获得集体之爱,集体之爱给予个人的心理满足反过来又促进个人互助友爱的行为。

从自然生态和社会组织方式的角度看,严酷的自然生态决定的生产和生活方式强调集体互助、合作的生存模式代代传承,这就使得相互帮忙以类似于集体意识的“惯习”沉淀在人们日常行为模式中。集体和谐、互助友爱理念指导下的行为方式使得三个文化图式被生活经验刻写进日常思维。如奎恩(Quinn, 1992)所指出:组织人们稳定的自我理解和自我与世界,包括自我与他人的关系的图式,形成了一类特殊的图式,这些图式在生活经验中作为“需要”和“义务”的方式为人们所感知。

总之,正是在宗教文化、自然生态和社会组织的相互作用下,“帮忙”、“面子”和“友谊”在藏族社会成为经常性的、共享的、理解社会关系和指导社会互动的框架,并具身化(embodied)为一种日常认知方式,最终形成文化成员共享的、稳定的、有别于其他文化的解释社会世界的框架。

最后,对上述三个重要社会交往图式的相互关联和传递关系进行分析,能够帮助我们获得对藏族群体在跨文化社会行动中认知解释程序进行描述的框架。首先,在已获得的三个社会交往图式中,相互帮忙作为能够引发面子和友谊解释的共同组块,显示出其在藏族日常社会认知中的基础性地位。从图式的层级性和工作机制层面理解,帮忙图式的基础性是由其低层级性和高关联度决定的。其次,友谊和面子都是与自我理解相关的图式,因而都是相对高层级的图式。自我理解提供人们对人与人应该如何相互对待的理解模式,其往往作为目标而对社会行动具有指向力(Quinn, 1992)。再次,由于藏族对社会世界的理解和建构十分依赖于人与人之间的相互关系,而面子图式的分析也显示了其维系关系的核心特征,因此,友谊作为青少年最重要的社会关系,在三个图式中处于最高的层级,也具有了部分的目的动机力量。这样,通过三个社会交往图式之间的连接和传递结构,形成层级间传导机制,并直接导向具有动机情绪功能的自我图式,从而促成长期的行动意图和近期的社会行动。

四、基于文化图式的藏汉互动解释模式

在藏汉跨文化互动情境下,由于社会交往图式的文化差异,双方对同一环境事件给予以不同的解释。这不光是因为同一认知组块的预设值不同而导致对同一信息的加工偏差,还在于图式的可提取性因文化差异而各异,对于环境信息的敏感度不同,进而激活的相关图式可能不同,因而后续的解释链条也不同,最后得到不同的解释结果乃至迥异的动机和行动。

下面将选取广州地区藏族大学生与汉族大学生交际中的典型事例进行分析。这些藏族大学生均在西藏本地完成九年义务教育,大多数是在完成高中教育后考入广州的高校,从而保证其目标文化图式是基于当地生活经验的。由于研究关注的主体是藏文化群体,分析从藏族学生的视角进行,以其生活现实的整体性理解为导向。

在进入案例分析之前,有必要先明晰并解释藏族学生和汉族学生在重要图式上的文化差异。首先,藏族帮忙图式具有的集体和谐、情感互惠、面子关联和彻底性等特征,显然表明其不同于我们熟悉的汉族社会;后者如我们早已所知所感,“帮忙”并不蕴涵着集体诉求和义务感。其次,类似地,对内地的年轻人,经济理性和独立自主精神渗透了他们的社会生活,校园里竞争意识浓厚,追求事业和经济上的成功无疑是他们最重要的人生目标和价值。友谊与个人实现自我价值是两回事,朋友之间相互独立各自有自己的人生轨迹,私人时间和个人利益是重要的。对比起来,藏族同学的友谊形态是相互陪伴和依赖的,并通过时常浇灌而使之循环延续。在这样的人际关系认知中,个人对自身的认同很大程度上来源于维系好集体关系,相比汉族同学不那么“自我”。再次,相比藏族面子图式强调道德为个人代言,汉族的面子图式被已有的许多研究(如,Hu, 1944;Mao, 1994;翟学伟,1995, 2001)认为是“脸”和“面”二分的。藏族面子以情感互惠为言行要求,相互心理认同为目的,终极诉求是集体友爱;而汉族的面子更多表现为一种社会序列中的资源交换。最后,对上述藏汉图式差异的深入理解仍需回到其文化生活经验基础中。同样从文化传统和社会组织因素来简要分析:儒家文化和岭南文化的共同作用,使得以经济为标志的个人成功内化为人们的人生目标。工业社会的低人情化社会结构,使得人际依赖大大减少,人们更专注自我追求效率。如此,对于藏族学生而言具有日常重要意义的帮忙、面子和友谊,在广州的校园跨文化交际里必然遭遇跨文化解释冲突。下面的案例将清楚地表明这一点。

特别需要说明的是选取的案例是最具有日常代表性的片段,看似简单却恰恰能够呈现普遍性的认知解释机制,体现目的、动机与长期行动。案例的具体分析步骤是:首先识别案例的事件类型和所涉及的文化图式;继而根据藏族文化特点,在案例发生的语境下识别启动线索;进一步对行动序列中的结果和前因(动机)进行描述,从而找出相关图式之间的连接和传递关系;再次,根据图式间传递关联和目的动机与行动关系,重构对事件的理解,以验证结构;最终,对经验证的图式传递结构以流程图概要表述,得到一个图式化程序图。

(一)为何“不再寻求帮忙”?

例9:QZ同学在谈及与内地同学的关系时说:“内地呀,不太想去…… 觉得会不习惯吧。听(同校考到内地上大学的)学长学姐们说,同学都好独立,好不习惯…… 我姐姐也在广州读。她说问个问题都不好意思……”

作者问:“为什么呢?”

QZ同学说:“……说你去问就给简单讲一下,又不好意思再问……”

作者问:“为什么不继续问呢?”

QZ同学说:“……我们脸皮薄,一般都不会再问的。问了也是点一下,不会注意问你会不会了。反正,帮忙都不热心。”(QZ,拉萨M中学高三学生,2014年1月3日)

对以上语料所述情节按结构和功能加以层层分解,不难看出这个案例中至少涉及三个社会交往图式:“友谊”、“面子”和“帮忙”,它们分别对应着案例中所指涉的“独立”、“脸皮”和“帮忙”。不仅如此,被访者用“不习惯”一词,将自己归为与对方(内地汉族学生)不同的另一类人,从而通过自我归类策略的使用,“自我”这一文化图式在高层级上对这一情节进行解释。事件中还同时涉及其它图式,如解题。在藏族同学的经验习惯中,讲解题目的流程是步步循序渐进地讲解。由于本文的分析和操作范围在于社会交往图式,因而对其它类型图式不予专门讨论。 总之,由于帮忙实践在藏族社会生活中的绝对基础性和道德义务性,帮忙图式具有相对较高的可提取性。例9所述的是十分日常的事件,因而极其容易在藏族学生的解释体系里激活帮忙、面子、友谊等图式。

进一步对事件进行分解,可以找出相应的因果关系序列,据以识别图式的连接和传递。首先,语料的核心事件是“帮忙解题”。叙述的开头和结尾分别给出了两个结论,即行动结果或趋向:其一,长期结果是“不想去内地”的想法在藏族青少年中得到扩散。其二,短期结果是在内地求学的藏族学生在与其他民族文化群体的交往中,减少或不再向对方寻求帮忙,这也意味着与外群体成员交朋友的可能性会降低。其次,对于上述两个行动结果或趋向,从语段中可分别找到相应表述原因的两个语句。对于长期结果,不想去内地的原因(动机)在于“不习惯”,即自我归类判断。不习惯的进一步理由是觉得内地同学太独立,意谓难以建立友谊。对于短期结果,寻求帮忙意愿降低的前因(动机)有二:一是“脸皮薄”,不好意思再问;二是“帮忙不热心”。显然,以上两个层面的四个原因,分别涉及到四个图式:自我、友谊、面子、帮忙。进一步,“帮忙不热心”这一带有情感体验的判断的做出,是藏族同学对帮忙过程的解释结果,而“脸皮薄,不好意思再问”是伴随帮忙结果的“面子”体验和判断。

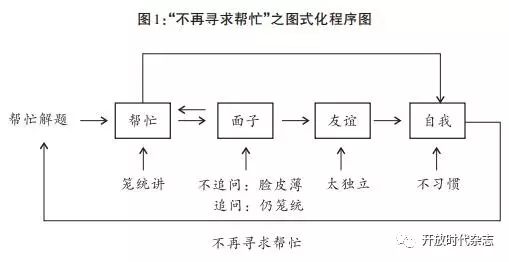

针对上述跨文化社会交往过程,可进一步根据前文已知的文化图式及其应有关联进行分析,从藏族同学的角度出发重构整个事件:在“帮忙解题”这一典型事件中,首先,藏族同学发出帮忙请求,并且自身的帮忙图式被激活,开始对包括双方应答在内的环境信息进行加工。继而,当接收请求的内地汉族同学给出反馈,藏族同学即对信息按照自己的解释体系进行理解,得到关于帮忙结果的判断和帮忙态度的感受。大多数情况下藏族同学获得的都是笼统的反馈,结果是蜻蜓点水式的帮助;根据藏族同学的帮忙图式,帮忙应是热心和彻底负责的;因而藏族同学的图式无意识地对对方的帮忙做出负面的解释,同时激发相关面子和友谊图式得到负面的面子理解。进一步,根据作者访谈经验可设想两种情形:一是继续请求帮助,正如初到内地学习或最初经历此类情形的同学会做的那样。此时不难预见,多数继续帮助的请求得到的反馈仍然是笼统的、给人感觉不热心的,藏族同学往往得到这样的印象:汉族同学担心耽误自己的学习时间而态度冷淡;二是不再追问,原因是藏族同学“不好意思”,“脸皮薄”。于是,在这两种情形下,藏族同学都得到负面的“面子”体认;进而在行动上减少或不再寻求帮忙。同时,他们心理体验觉得汉族同学太独立,不容易相互照顾情感,长期下去也难以建立友谊关系;而藏族同学对友谊的理解是长期相互依赖陪伴,定期浇灌延续的。因此,最终内心判断作出自我归类(藏族人爱集体、爱和谐、重感情),并做出疏远的行动;在语言层面就表述为“不习惯”,“不想去(内地)”。以藏族青少年社会交往的文化图式传导关系表示为如图1所示的程序。如图1所示,环境信息“帮忙解题”作为线索,启动了社会交往图式“帮忙”。藏文化和汉文化各自图式所作出的解释不同,帮助解题的初步结果没有达到。追问发出后,“面子”图式被启动,“友谊”图式也会启动,继发的反馈启动或触发“自我”图式。由于帮忙图式的基础性和多关联性,在程序图中可见其与多个图式的传递关系。

(二) “心”的距离

再来看一段典型的藏汉交往感受描述:

例10:LS同学在谈及与内地同学交往的经验时说:“自己做事很顾别人的看法,常常遇到自己吃亏。他们都不会这样。他们也不理解我(为什么这样)。时间久了我也不敢交心。”(LS,在西藏接受九年义务教育的内地大二学生,2014年6月12日)

例10呈现了很具有代表性的对藏汉交往过程的评价。在许多不同类型的日常跨文化交往事件中,藏族同学和汉族同学因各自文化生活经验而常常互相不能理解。比如,同学一起吃饭,藏族同学按照集体公平思维总是愿意公平分账,而汉族同学则更可能主张按照经济公平原则各点各付。再如,藏族同学更愿意在时间上照顾他人和集体,汉族同学相对较少牺牲自己的时间。这类事件的积累就让藏族同学形成例10中的判断。通常,如LS的叙述,此类跨文化互动涉及藏族同学的面子图式和友谊图式,也隐含了自我归类,还涉及了帮忙图式。“照顾别人的看法”是藏族青少年的面子体认之行为要求;“交心”是友谊的心理需求,也是推动友谊延续的动机;“吃亏”则往往是情感方面的也有物质方面的,与面子图式和帮忙图式都有关联。通常,表情、语气等细微而容易被感知的线索都容易成为激活面子图式和帮忙图式的信息。对事件进行行动和动机的序列分解显示:“不敢交心”是行动结果,其前因(动机)是“自己吃亏” 且不被理解(“不理解我”)。而“自己吃亏” 的前提条件是“自己做事很顾别人的看法”的行为习惯,以及“别人不顾自己”的实际回馈。

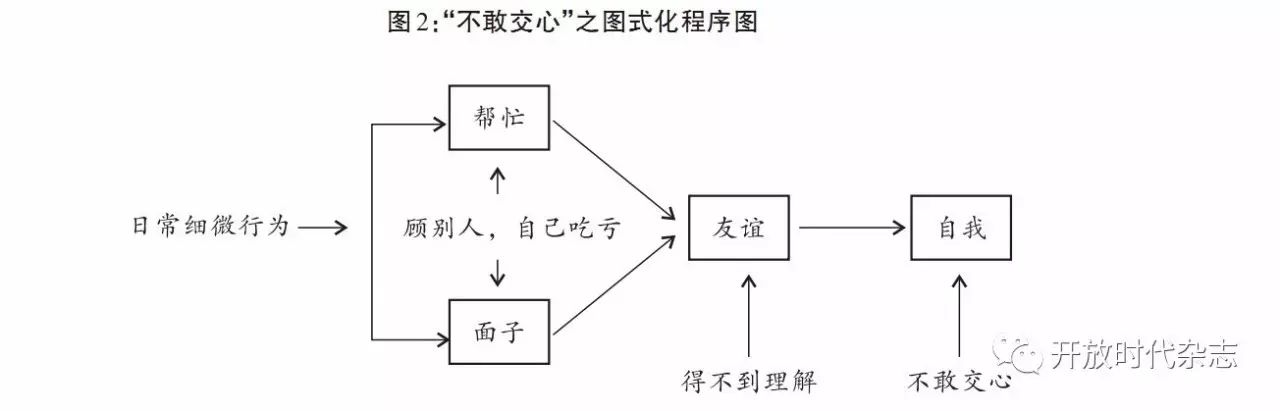

根据上述重要文化图式的连接传递关系,藏族同学对此类事件的解释流程可重构为:在许多日常交往细节中,藏族同学的面子图式和帮忙图式都极易被启动,指导其习惯性、无意识地执行“顾别人看法”的行为;同时,面对对方(汉族同学)的行为反馈,藏族同学被启动的帮忙图式对其解释为“不对等”和“不照顾自己”;这些信息进一步启动友谊图式进行解释和判断。藏族同学体会到自身情感受到伤害,或者实际利益(时间、具体事件的相关利益等)受到损失;并且由于图式的相对稳定性,藏族同学对环境事件作出的理解和判断也是具有相对稳定性的,因而对于一段时期内许多类似的日常细微交互行为,藏族同学都容易得到同类的负面情感结果,也强化对汉族同学在交往中不顾别人的体验和判断。反之,汉族同学的相应图式也是稳定的,并不会持续且有效地针对藏族同学有所调整。因而,双方处于互相不理解的状态。最终,藏族同学觉得 “对方不是一样的人”,“不敢交心”。以图式化程序表示为图2。

图2所示的图式化程序能够解释例10讲述的这类典型现象:在藏汉青少年跨文化交往中,往往日久而生距离,“时间久了不敢交心”。事实上,日常生活中许多交互行为,都是建立在人们在何种类型情境下,处于何种人际关系时应该如何相互对待的预设和期望之上的;这种预设和期望是文化图式的产物,构成了潜意识中相对稳定而不易改变的解释框架。由此我们更应该意识到:特定文化中的某一认知图式,都是在为群体共享的实践经历中生成的,可视为一个群体共享的具有历史深度的一种交流(作为理解他人的行动和指导引发个体的行动的)中介(见De Munck, 2013)。来自不同文化的成员相互交流时,在理解和解释行为方面必然存在由于文化图式差异而导致的误解和冲突。关键问题是如何解决这些误解和冲突。

从上述两个图式化程序的分析可反思:知识和态度两方面的原因,造成了跨文化互动双方交流的困难。其一,双方各自对对方的文化图式及其关联信息缺乏了解,以至于不能对对方形成恰当的交流期望,从而易于陷入失望和交流失败的困境;不及时解决这类困境,有可能引发进一步的误解和冲突。其二,内地学生从自己日常处理与内地学生关系的经验出发,用相同的态度和方式处理藏族学生面临的问题,忽略了对方的文化图式以及由此引起的认知差异。从文化图式理论的角度来看,解决这类问题的根本途径有二:其一,在进行藏汉跨文化交流时,要从民族和谐的角度出发,深入了解对方的文化图式,高度尊重对方的信仰和核心价值观。其二,从相互尊重和相互学习出发,在跨文化互动的情境下,构建一种双方都能接受的公共文化,其核心就是要在公共文化中构建一系列稳定的,经过跨文化交际双方相互修正的,具有合理性和宽容性的文化图式和结构。这是一个需要进一步深入研究的课题。

五、结语

文化通过图式构架能够影响我们解释和记忆社会世界的方式,进而影响我们的行为方式。来自不同文化的人所拥有的关于自身和世界的图式具有本质的不同。在跨文化情境下,图式的关键作用体现在其文化默认值造成的解释主体的认知情境之差异。同一事件和情境对于不同文化群体,因双方社会交往图式的文化差异会得到不同的解释序列,赋予迥异的意义,引发各自的情绪、动机甚至导致冲突的行动。这正是我国民族和谐共处的基本国情下亟需关注的问题,也是当前转型时期社会生活各领域许多矛盾冲突的实质。因此,文化图式的研究具有重要的理论和实践价值。

根据文化图式的动机目的理论,以及社会心理学关于图式使用的基本原则,利用文化图式间的层级结构、连接和传递关系,可以得到一个刻画从认知到行动的流程:从环境信息输入,到图式运作和相互间连接传递,最后达到具有动机功能的高层级图式,并促成长期行动趋向。根据这一理论,可以运用文化图式和它们之间的相互作用,解释和预测跨文化互动及其可能导致的结果。在此理论的基础上,根据认知人类学文化图式的理论,本文给出一套方法论程序,完成从获取文化图式,描述图式间的层次结构关系,以及在图式层次结构的基础上解释不同文化群体间的互动关系等各项任务。

在上述方法论途径的指导下,笔者对藏族青少年的本土社会交往进行调查,得出三种在他们的社会生活中起重要作用的文化图式:帮忙、面子和友谊。进一步,基于获得的文化图式及其关联和传导关系,对广州高校藏汉交流的典型案例加以分析,描述出藏族学生对此类跨文化事件的认知解释程序,给出了跨文化互动中交流困难的成因分析和解决途径。虽然,文化图式及其层次结构种类繁多、形式复杂,本文的工作无意也无法反映它们的全貌。但是,它在经验科学层面上为描述、解释和预测藏族认知和跨文化互动提供了可借鉴的模式。最后期望,本文的研究方法被应用于理解其他少数民族、亚文化群体、不同社会阶层,为理解特定文化群体认知、行为模式和跨文化互动提供可借鉴的途径。

陈小青:中山大学心理学系、逻辑与认知研究所

【请点击左下角“阅读原文”。】