上周末去理发,和发型师闲聊间提及包豪斯这个热话题和城市中大大小小围绕此主题的展览,发型师突然激动了起来,说到:包豪斯太伟大了,理发小到每一剪,大到整体造型就是按照包豪斯提出的三个基础形,即三角形、圆形和正方形来进行的。无论话语间对包豪斯的理解正确与否,由此可见,包豪斯对现代设计及生活的影响力渗入在方方面面。

作为2019上海设计周分会场的晶耀前滩,9月30日迎来了包豪斯迷宫特展。开展第一天,现场捕捉到不少欢乐互动的身影,这也更好反映了设计和生活本就是密不可分的。可是小编也不得不提一下,虽然展品确实件件吸引,让人有摸一把、坐一下的冲动,但这些展品大多出自手工,且工艺细腻,还请要当艺术品一样爱惜哦。这让小编联想到早期包豪斯的很大成就也是让艺术与工艺紧密结合起来,从而为后来的艺术生活奠定了基础。要知道那个时代“德国制造”是个讽刺的表达,代表缺乏美感,呆板无趣,和现在我们对Made in Germany的理解可不能同日而语。

包豪斯(Bauhaus),是位于德国的一所艺术和建筑学校,由建筑师沃尔特. 格罗皮乌斯所创建。包豪斯(Bauhaus)由德文“Bau”和“Haus”组成,其中“Bau”为“建筑”,动词“bauen”有建造之意;“Haus”作为名词,为“房屋”之意。在历史上学校经历了三个时期,即:1919年至1925年魏玛时期、1925年至1932年德绍时期和1932年至1933年柏林时期;以及三任校长:1919年至1925年的沃尔特·格罗皮乌斯、1928年至1930年的汉那士·迈耶以及1930至1933年的密司·凡·得罗。三任校长履职时期也各自形成了不同的发展阶段:格罗皮乌斯的理想主义、迈耶的共产主义、密司的实用主义,从而造就了包豪精神内涵的丰富和复杂。1933年在纳粹政权的压迫下,包豪斯学校宣布关闭,同年也是魏玛共和的结束,但包豪斯的精神及作为现代设计之父的设计理念却沉淀百年,在国际上包豪斯仍被视为功能主义、新功能主义、新建筑、古典现代或当今国际风格的摇篮、决定要素和驱动力。

该展策展人朱佳在2017年出访德国时走访了昔日包豪斯学校的发源地魏玛、德绍和柏林,萌生此念,在随后的调研过程中,她问起身边的朋友包豪斯是什么,大家的第一反应都好像是很熟悉的感觉,但当问及包豪斯到底是什么,每个人的回答又非常不同,所以策划一个,大家有熟悉度但又不能道其所以然的主题成为了她的目标,这个过程本身就非常有趣。其次,恰逢2019年又是包豪斯100周年,在这特殊的时间节点打造一个不同的内容体验,尝试不同的破界,也是对现代设计之父的一个致敬。

这是一个瞬息万变的时代,推成出新,创新成了每个人的口头禅,但真正意义上的创新谈何容易,所以匠心反而成了这个时代的稀缺品。包豪斯迷宫是希望找到这个时代中散落在各个领域的设计师、艺术家,透过他们的不同视角和作品类型,共同演绎对包豪斯核心理念的提炼,即材料、观点、解读、系统和移动。观众在踱步迷宫中,不仅能看到国际知名品牌JUDYHUA、INK+IVY、MARIO TSAI、体物的身影,也能走进NOUNOBJECTS、本土制造等一系列新生力量的精神世界,但他们都有一个共同点,即对设计理想的坚持以及对作品的精益求精。也许观众通过行走在历史与当代,梦想与回忆的迷宫中,会不断从历史中寻找线索;也许观众在走出迷宫后,能为当下现代生活所面临的机遇和挑战找出答案。

沃尔特·格罗皮乌斯

(Walter Gropius)

1883年5月18日出生于德国柏林,是德国现代建筑师和建筑教育家,现代主义建筑学派的倡导人和奠基人之一,也是现代先驱学校包豪斯的创办人。格罗皮乌斯积极提倡建筑设计与工艺的统一,将艺术与技术更为紧密的结合,讲究功能、技术和经济效益。1926年,由格罗皮乌斯设计的包豪斯德绍校舍落成,延续其一贯的设计理念,大片玻璃立面和曲折的校舍增加采光面积,各种构造的灵活运用,各立面皆有独自造型特色的律动感,表现出崭新的建筑空间观念,同时也奠定了格罗皮乌斯的声誉,成为其不朽的“建筑宣言”。第二次世界大战后,他的建筑理论和实践为各国建筑界所推崇。

~~~~~

~~~~~~~~~~~~

~~~~~~

阿尔瓦·阿尔托

(Alvar Aalto)

在群山耸立的现代建筑界,芬兰建筑师阿尔托是一座难以逾越的高峰。不轻率抛出理论,不屑于向陌生人布道,他的作品便足矣风格鲜明。深受包豪斯设计理念的影响,又超越其上,阿尔托是有机建筑理论的倡导者,同时也是一位设计大师及艺术家,但他认为艺术只是把绘画和雕塑看成是“主干为建筑的大树上的分支”。贯穿阿尔托整个职业生涯的一个关注是作为整体艺术的设计,即不仅仅只设计建筑本身,且特别关注内部装潢的表面,以及为建筑专门设计家具、灯具、面料和玻璃器皿等。1957年阿尔托获英国皇家建筑师学会金质奖章。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

勒·柯布西耶

(Le Corbusier)

“我在几何中寻找,我疯狂般的寻找着各种色彩以及立方体、球体、圆柱体和金字塔形。棱柱的升高和彼此之间的平衡能够使正午的阳光透过立方体进入建筑表面,可以形成一种独特的韵律。在傍晚时分的彩虹也仿佛能够一直延续到清晨,当然,这种效果需要在事先的设计中使光与影充分的融合。我们不再是艺术家,而是深入这个时代的观察者。虽然我们过去的时代也是高贵、美好而富有价值的,但是我们应该一如既往地做到更好,那也是我的信仰。”这是瑞士-法国建筑师勒·柯布西耶的宣言。被喻为20世纪最重要的建筑师之一,功能主义建筑的泰斗,柯布西耶有“功能主义之父”之称。他和巴克敏斯特·富勒、密司·凡·得罗并称为国际形式建筑派的主要代表,并致力于让居住在拥挤都市的人们有更好的生活环境。

~~~~~

~~~~~~~~~~~~

~~~~~~

弗兰克·劳埃德·赖特

(Frank Lloyd Wright)

1867年6月8日在威斯康星州的Richland Center出生,美国设计师。在赖特职业生涯的最后十年里,他获得了大量的奖项、头衔、奖章和荣耀。1959年4月9日,在亚利桑那州的Phoenix死去,享年91岁。

在建筑业内,赖特对于传统的重新解释,对于环境因素的重视,对于现代工业化材料的强调,特别是钢筋混凝土的采用,和一系列新的技术(比如空调的采用),为以后的设计师们提供了一个探索的、非学院派和非传统的典范,他的设计方法也成为日后新探索的重要借鉴。

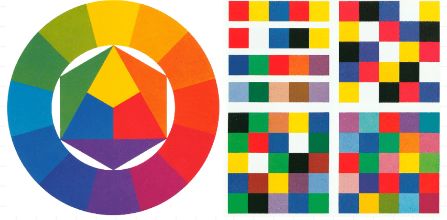

约翰尼斯·伊

(Jogannes Itten)

1888-1967,瑞士人。1888年11月11日生于瑞士特翁附近的施瓦尔岑埃格,1967年3月25日卒于苏黎世。他的才学渊博,不但是画家、雕刻家,而且是一位很负盛望的美术理论家和艺术教育家,毕生从事色彩学的研究。他的教学理念与包豪斯创始人沃尔特·格罗皮乌斯在某一程度上存在分歧,但这不阻碍其在色彩艺术领域的造诣,他曾被誉为当代色彩艺术最伟大的教师之一。

~~~~~

~~~~~~~~~~~~

~~~~~~

保罗·克利

(Paul Klee)

最富诗意的造型大师。出生于瑞士艺术家庭,父亲是德国人,母亲是瑞士人,对后来他的艺术生涯奠定基础。年轻时受到象征主义与年轻派风格的影响,产生一些蚀刻版画,藉以反映出对社会的不满。后来又受到印象派、立体主义、野兽派和未来派的影响,这时的画风为分解平面几何、色块面分割的画风走向。后来在1920-1930年任教于包豪斯学院,认识了康丁斯基、费宁格等,被人称为“四青骑士”。1940年6月29日,保罗·克利由于心脏病发作,在洛迦诺逝世,时年61岁。

~~~~~

~~~~~~~~~~~~

~~~~~~

~~~~~

~~~~~~~~~~~~

~~~~~~

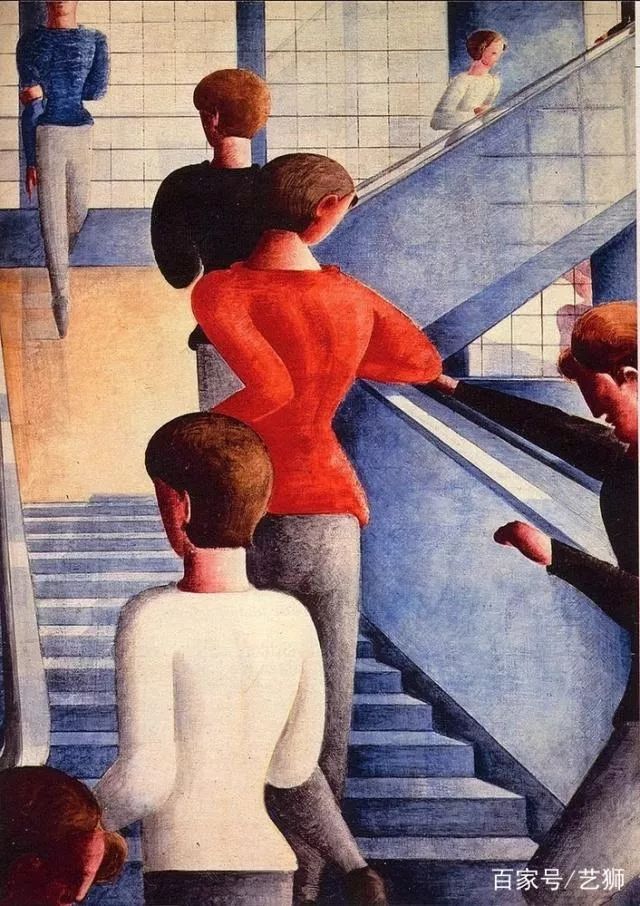

奥斯卡·施莱莫

(Oskar Schlemmer)

1888年生于德国斯图加特,1943年卒于巴登巴登。他是一位多才多艺的德国艺术家,在绘画、雕塑、平面设计、舞蹈和舞台设计方面取得了诸多成就,他在包豪斯创办了独具一格的戏剧工作室,开设了人体研究基础课,是包豪斯学院最受学生欢迎的大师之一。1933年后,奥斯卡•施莱默受纳粹迫害,被迫放弃教职,避居乡间直至郁郁而终。其妻子挟带其遗留的作品、手稿和日记,驾马车从德国逃亡法国,为后世保存了一份珍贵的精神遗产。

~~~~~

~~~~~~~~~~~~

~~~~~~

~~~~~

~~~~~~~~~~~~

~~~~~~

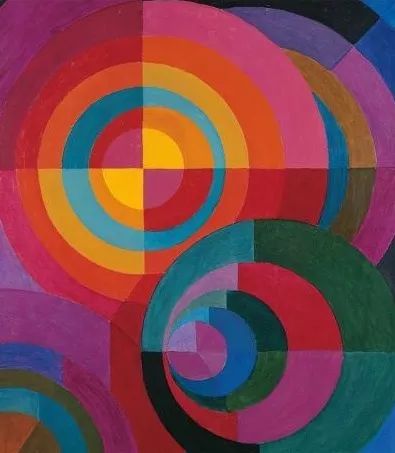

瓦西里·康定斯基

(Wassily Kandinsky)

出生于俄罗斯的画家和美术理论家。康定斯基与彼埃·蒙德里安和马列维奇一起,被认为是抽象艺术的先驱,但毫无疑问,康定斯基是最著名的。他还与其他人共同成立了一个为时不长但很有影响力的艺术团体——“蓝骑士”。康定斯基的绘画售价曾近一千五百万美元。索罗门·古根海姆美术馆是康定斯基作品的最大藏家之一。瓦西里·康定斯基是现代艺术的伟大人物之一,同时也是现代抽象艺术在理论和实践上的奠基人。他在1911年所写的《论艺术的精神》、1912年的《关于形式问题》、1923年的《点、线到面》、1938年的《论具体艺术》等论文,都是抽象艺术的经典著作,是现代抽象艺术的启示录。

包豪斯迷宫展览将持续至10月30日。

为了更好加深理解,享受思辨、观点交织的喜悦,在为期一个月的展期内,特展主办方携手裤兜创新设计学习平台,将于每周五下午1点举办一场线上直播,来自不同领域的对话嘉宾将与策展人朱佳共同开启话题,头脑风暴,还有多场导览及互动活动,还请随时留意我们的更新信息哦。