掌

舵中国第一家房地产公司——深圳经济特区房地产公司(现深房集团)的16年间,骆锦星开启了无数个中国房地产历史上的“第一”。

作为深圳乃至中国房地产事业的开拓者之一,在深房集团工作的16年3个月期间,他顶着“出卖领土主权”的帽子,学习香港房地产发展经验,引进香港资金和房地产规章制度,为早期特区建设筹集了大量资金。

骆锦星全程见证了

特区房地产

从萌芽状态发展成重要产业

的发展过程

,他是中国房地产市场的勇敢探索者。

01

「

与港商合作建房获得建设资金

」

1979年春节,深圳建市前夕,省里要求管辖原宝安县的惠阳地委派干部支援深圳建设。

当年3月,骆锦星从惠阳地区工交计委办公室副主任任上调职深圳担任深圳市房管局副局长。

刚到深圳任职,骆锦星便接到任务:一年之内建成两个小区,240套,总计超过2万平方米的房子,作为科级以上干部的宿舍。

这无疑是一个天文数字。

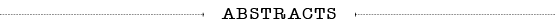

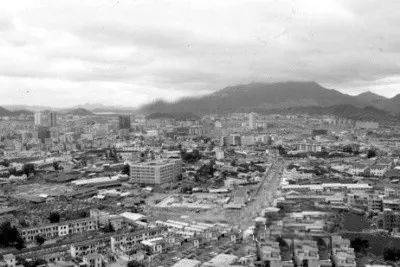

▲

建立初期的深圳特区。

当时的深圳,四处是污水横流的棚户区,蚊子一抓一大把,有几艘破旧的小渔船已经是富人,更谈不上什么产业基础。

按照当时的情况,建两万平方米的宿舍需要的征地费和材料费等,起码要200万

。

当时深圳一年的财政收入才3000万元,最多只能给这个项目50万元,其他的资金缺口,必须由房管局来解决。

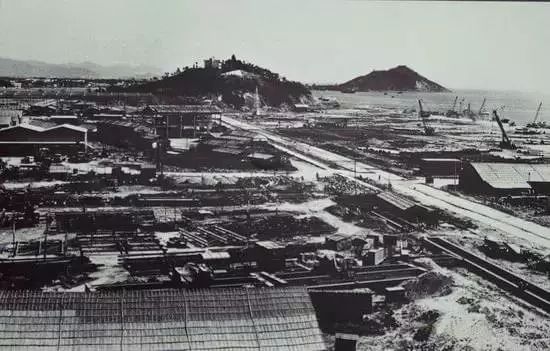

1968年-1973年,香港经济复苏,香港政府开始启动新市镇开发计划,于1972年制订了“十年建屋计划”。

这些因素促使香港楼市回暖、繁荣,房价和租金飙升,而当时香港的财政收益,三成以上都来自土地拍卖。

香港楼市的繁荣,使骆锦星看到了土地的宝贵价值:

“如果深圳能像香港一样用土地换钱就好了

。

”

▲

1972年的香港。

但当时的“宪法”第十条明文规定:任何组织或个人不得侵占、买卖、出租或以其他形式非法转让土地。

征得时任省委书记任仲夷的许可后,骆锦星选择了通过贸易补偿这样“擦边球”的方式,获取地产开发的资金——深圳政府出地皮,港商出资金建房,利润双方分成。

骆锦星通过深圳市接待办接触到港商刘天就商谈,经谈判:刘天就出钱,特区政府出地,建房子在香港卖,卖的钱深圳和刘天就85:15开。

▲

骆锦星(右一)与刘天就(右二):一个是深圳第一个房地产公司负责人,一个是深圳特区第一个港商投资者。

由此,中国第一个商品房小区——东湖丽苑出现了。

当时的购房优惠是“一次性付款9.5折,提供购房入户,每家配备3个户口名额”,这一政策刺激了内地有亲戚的港人购房欲望,在价格上还比香港便宜一半,最后该楼盘一次性售罄。

挣来的钱用于建设干部和居民宿舍。

▲

东湖丽苑小区

02

「

成立中国首个地产公司

」

1980年1月8日,深圳经济特区房地产公司成立,专门负责涉外房地产工作,这是深圳也是中国大陆首个房地产公司。

4名工作人员,4辆旧单车,借了港商刘天就5万港币,找了一个两室一厅的平房做办公室,骆锦星担任公司经理。和港商首次合作的项目,就是由其负责。

▲

1981年,骆锦星(右一)第一次去香港卖楼花。

1981年东湖丽苑竣工后,刘天就就提出,小区建好后要委托物业公司管理治安、环境卫生、水电维修、代办户口等。

当年,成立了第一个物业管理公司,后来,物业公司管理小区的模式逐渐从深圳延伸到全国。

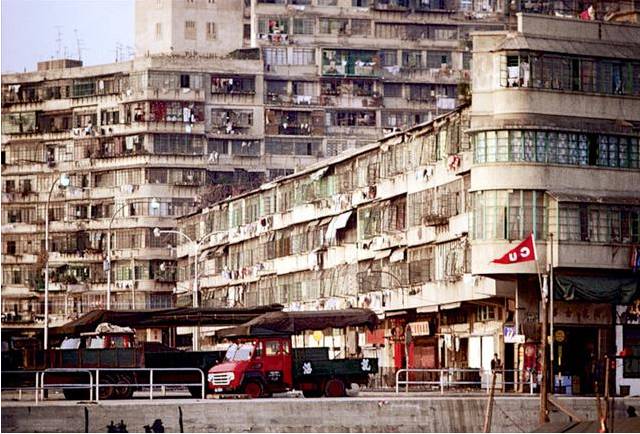

▲

深圳市物业管理公司成立后,派四人去香港学习。

骆锦星后来回忆时表示:“东湖丽苑是土地商品化的体现,开土地有偿使用的先河。”

东湖丽苑建成后,很多香港房地产开发商来深圳要求合作。

深圳意识到了土地的价值,揭开了房地产业发展的序幕:

特区政府收取土地使用费,“补偿贸易”改为“合作经营”。

此后,翠竹苑、湖滨新村、翠华花园、友谊大厦等相继破土奠基。

▲

1981年,骆锦星(左二)视察翠竹苑动工情况。

1984年,深房公司在香港注册了一个公司,开拓海外业务;

1985年,深房以5350万元拍下香港深水埗地皮;

1987年,太子中心两幢大楼几天之内被抢购一空,深房净挣4000万元。

此外,深房还在美、加、澳一路发展,赚取大量外汇,最高时深房公司外汇占整个深圳外汇的一半以上。

03

「

首提收取 “土地使用费”

」

深圳经济特区开发初期,规划建设一个0.8平方公里、后来扩到1.1平方公里的罗湖小区。这需要3亿资金,国家给了3000万贷款,其他必须自己解决。

作为罗湖开发指挥部副指挥长,骆锦星提出收取土地使用费,让外商独资进行建设。

根据合作收益的情况,骆锦星提出,一平方米收5000元,合同签订后要交50%,剩余的款项在卖楼花时全部交齐。

后来一下子租出去5块地,收回5亿多元。

▲

1980年的深圳罗湖民居。

虽然1980年全国人大常委会通过广东经济特区条例,这个条例已经接触到土地“出租”问题,名为“土地使用费”,但是这一提法还是引起了轩然大波。

此后,深圳特区政府决定,以后凡是使用国有土地的一定要收土地使用费。

1983年,深圳通过《深圳特区经济房地产管理暂行条例》,并由特区发展公司向用地单位收土地使用费。

▲

1985年罗湖区的俯拍全貌,一座正在崛起的现代化城市,繁华已现。

04

「

竞得中国土地拍卖“第一拍”

」

房地产开发热起来以后,很多人都托关系来要地,也滋生了一些腐败。

为了解决这个问题,特区政府决定对土地进行招标。

在1986年至1987年,深圳和中央先后出台多项关于土地的政策法规,土地有偿使用有了政策依据。

1987年10月中旬,中国城市土地改革研讨会在深圳召开,当年12月,全国市长会议在深圳召开。深圳市委市政府决定举行一次拍卖。

1987年12月1日 ,第一块土地举行“公开竞投”。

700多人的会场被坐得满满当当,中共中央政治局委员李铁映、国务院外资领导小组副组长周建南、中国人民银行副行长刘鸿儒等领导,还有17位市长,60多位国内外的记者都来到现场,想见证这历史性的一刻——

中国首次公开拍卖国有土地使用权。

七年前,骆锦星曾在香港参加过拍卖会,所以这种场景对他来说并不陌生。

底价200万元,每口价5万元,价码很快被包括9家外资企业在内的44个参加竞标的企业冲到了400万。

“我在香港参加过招投标,我知道这块地肯定不止200万,所以前面我都没有出价,直到400万以后,我才开始举牌。”骆锦星代表深房公司进行竞拍。

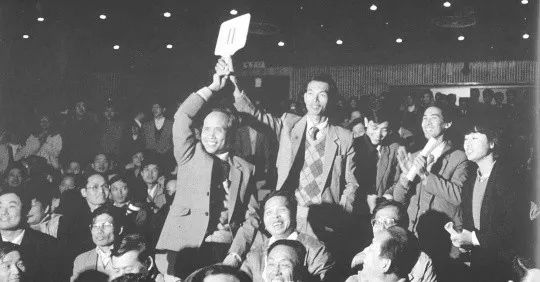

▲

骆锦星(左)举起的11号牌。

经过几个回合的较量,价码升到了520万,这离骆锦星最初的预算530万只有区区10万的距离。紧接着骆锦星喊出了“525万”的价码,幸运的是没有人再竞价了。

“525万一次,525万两次,525万三次。”

一槌落定,“成交”!

深房集团将这个后来建成后叫东晓花园的地块收入囊中。

▲

骆锦星(左)当年现场签署东晓花园土地使用权转让协议书。

1988年7月,东晓花园建成,开始发售后,

不到一小时就卖完了,深房公司净挣近400万元。

据骆锦星回忆:“当时市价可以卖到每平方米2000元,但拍卖时,我承诺利润不超过国际惯例的15%,所以每平方米只卖1650元。”

这一次土地拍卖,直接促成了《宪法》的修改。

1988年4月12日,七届全国人大一次会议修改了《中华人民共和国宪法》有关条款,将原来《

宪法

》中“禁止出租土地”的条款删去,明确规定“土地的使用权可以依照法律的规定转让”。

随着深圳土地使用权的有偿有期转让,国内第一次把土地由资源变为资产,作为商品可以买卖。

在这个基础上,深圳率先实行经营性土地的招、拍、挂,房地产市场全面建立,土地的禁锢终于完全放开。

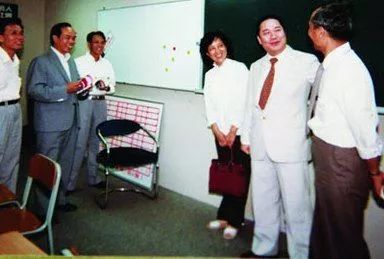

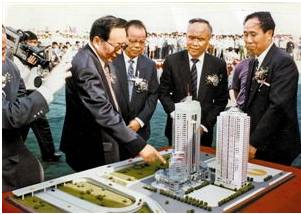

▲

上世纪90年代,

骆锦星(右二)

陪同时任国务院副总理田纪云视察房地产项目。

05

「

领航深房,从零到多个第一

」

骆锦星在深房集团工作了16年3个月,带领深房集团从4个人发展到5000多人,资产从4部旧单车发展到总资产68亿元,下面还有27个子公司。