先生们之三:潘旭澜的史识功力尽在《太平杂说》

文 | 李辉

潘旭澜(1932年11月——2006年7月1日),福建南安人。 复旦大学中文系教授,日本关西大学文学部客座教授,复旦大学台湾香港文化研究所所长、博士生导师。1989年兼任复旦大学台湾香港文化研究所所长。先后被选为中国小说学会副会长,中国当代文学研究会副会长、顾问。

时间无情,潘旭澜先生离开我们转眼已有十年。十年前的那个七月,听到他去世消息我真不敢相信。1932年出生的潘先生,2006年11月是他74周岁诞辰,可是,只有四个月,他也没有等到。当年冬天,我去上海,与潘先生女儿潘向黎联系,前去复旦潘家,听向黎谈父亲最后岁月,在先生书房里,再次感受他曾经带给学生们的温暖。

认识潘先生是在1979年,大学二年级,潘先生为我们讲授当代文学史。第一次见他,吓我一跳。将近一米八个头的潘先生,没想到那么瘦,瘦得像一张厚纸,真担心走在路上,来一阵风,会把他吹走。这一年,潘先生只有47岁,但他烟几乎不离手,脸颊深陷,一点儿不像中年人样子。潘先生是泉州人,口音虽重,但他讲话慢条斯理,一个字一个字地吐出来,我们倒也听得懂。

潘旭澜主编《新中国文学词典》。

潘先生学问做得非常扎实,资料收集功夫十分了得。八十年代中期,他用将近十年时间,带领一些老师和弟子,倾力主编《新中国文学词典》,我的大学同窗徐学清、梁永安等都参与其中。

这本书1993年终于问世,一些曾被认为不合时宜的人名、作品介绍,依旧收录其中,在我看来,至今这本词典仍无人超越。“一个人下决心,相对地说,比较容易。认定一个目标,不达目的便不罢休,走了弯路,回头重来。做得不好,推到再做。不需协调补发,不必瞻前顾后。只要决心不变,花上十年八年,乃至泡上一生,也无怨无悔。……有很多次,当我心理承受力接近临界点时,想起一位老编辑出版家的话:‘傻子才去编词典,编词典不是人干的事,而是圣人干的事’。”现在想来,潘先生真有闽南人的执著、坚韧和巨大的心理承受能力,历经各方艰难辛酸,持之以恒地完成这本词典。在我眼里,他就是那位出版家所说的“圣人”,为研究者提供可能,更是为了留存当代文学史的本来面目。

研究杜鹏程小说是潘先生最初的主要课题。1959年,他与曾华鹏先生一起合作《论杜鹏程的小说》论文,之后,又完成《评》、《论杜鹏程短篇小说的人物创造》等论文。潘先生回忆,杜鹏程五十年代在北京曾看望胡风,并致信路翎,钦佩《洼地上的战役》的艺术成就。1955年,与胡风、路翎的交往,差一点儿使杜鹏程陷入逆境。之后,杜鹏程创作《保卫延安》,因为彭德怀在庐山会议上被打成反革命集团,这部小说成为一部“反党小说”,杜鹏程从此无法逃脱厄运。

研究杜鹏程二十年之后,潘先生1978年4月在西安才与杜鹏程第一次见面,从此他们来往通信多年。就在1980年下半年,潘先生为我们开设专题课,集中谈杜鹏程的创作。他谈作品理解,谈与杜鹏程的书信往来,听后,我很羡慕他能与作家之间能有如此深入交往,心想,这些书信如果有一天整理出来,那该多好!

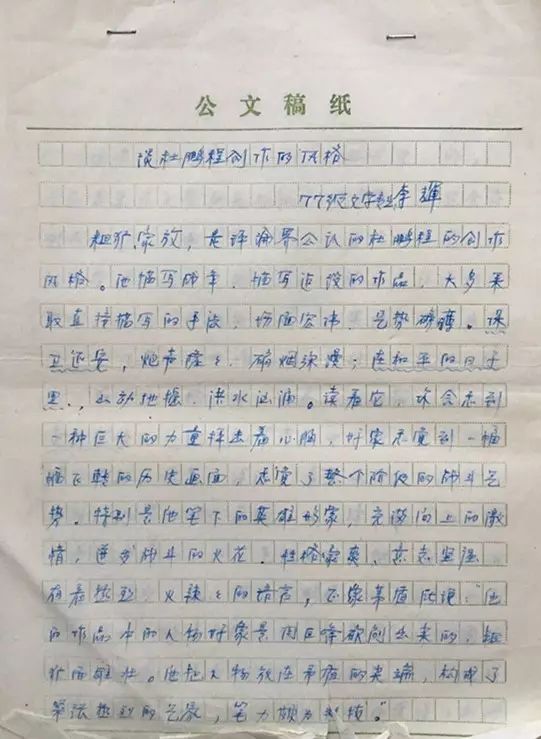

1980年关于杜鹏程的课堂作业《谈杜鹏程的创作风格》。

1981年,潘旭澜与杜鹏程在上海复旦大学合影。

专题课结束,我们都要完成相关作业。这一年的11月29日,我写好《谈杜鹏程创作的风格》递交潘先生。在文章中,我这样谈对杜鹏程作品的印象:

如果说杜鹏程在《保卫延安》及其它一些作品中已经形成了粗犷、豪放、炽烈的风格,那么他在一些短篇小说如《夜走灵官峡》、《工地之夜》等作品中,则力求运用细腻、婉转、含蓄的手法,着重从生活的侧面,折射出壮观的时代画面,从平静、恬淡的气氛里透露沸腾的生活。虽然这种纤细、清新的风格并没有形成,但已成为杜鹏程创作张新鲜的气息,使他的创作风格开始丰富起来,开始有立体的感觉,这是杜鹏程创作研究中一个值得注意的现象。

……

以上简单的分析,并不能完全概括杜鹏程的特色,但至少能给我们这样一个印象:杜鹏程的风格不是单一的,他的豪放、粗犷、热烈的风格之外,已经出现了一些新的风格因素。即:细腻、婉转、清新。令人遗憾的是,杜鹏程没有将这些特点加以充分的发挥,使它们能更加熟练,精巧一些,并能将这些特点同已经形成的风格揉和起来,成为柔中有刚、刚中有柔、刚柔相间的风格。

(《谈杜鹏程创作的风格》)

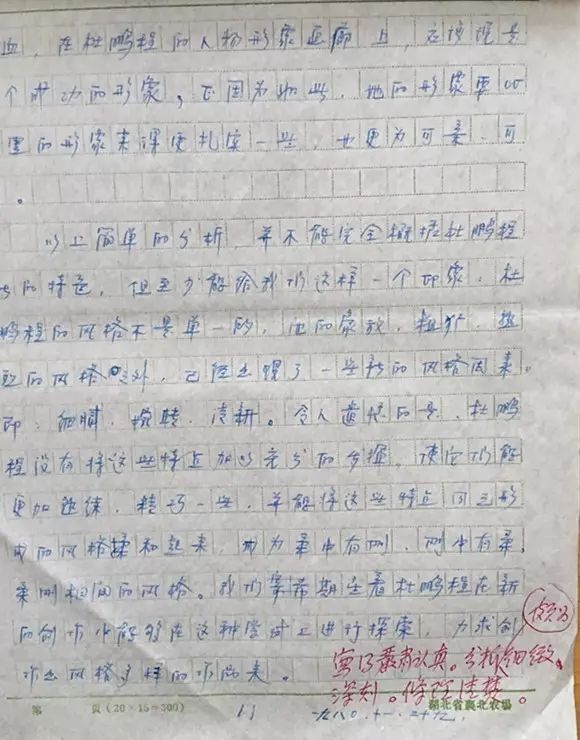

潘先生对作业的批语。

潘旭澜先生在拙文后面的批语。

潘先生以研究杜鹏程见长,我的作业对杜鹏程作品特色提出不同意见。没想到,潘先生对之不仅没有意见,反而对这个不成样子的作业用红笔做了不错的点评:“写得严肃认真。分析颇为细致、深刻。条理清楚。”时隔三十六年,找出这份作业,重读之,其实幼稚得很。潘先生的批语,却令我感慨万千。这显然是潘先生对学生的厚爱。他愿意鼓励你,看到你的一点点进步和一点点不同想法,有这样的先生,是学生的幸运。

1996年1月潘先生出版《小小的篝火》。

潘先生题赠《小小的篝火》。

毕业之后离开复旦,与潘先生来往并不多,但如有新作出版,我会寄去请他指点。记得萧乾传出版后曾寄去一册,潘先生很快回信于我,多是鼓励的话。这封信应该还在,可是,找了许久,也没有找到。九十年代,潘先生不时出版新作,总是忘不了寄给我们夫妇,从《新中国文学词典》,到他的散文集《咀嚼世味》、《小小的篝火》、《太平杂说》。

潘先生是学者,也是散文高手,重读作品,总是引发诸多感慨。

我与泉州算是有缘。大学期间,与陈思和开始研究巴金,三十年代初巴金来到泉州,与创办黎明中学、平民中学的一批信仰无政府主义的朋友,如丽尼、陆蠡等相识。《爱情三部曲》、《春天里的秋天》等作品里,都基于泉州故事而创作。巴金晚年,还把一大批书捐赠于泉州的黎明大学。可以说,最早是从巴金作品中知道了泉州。最近二十年,另一个与泉州关系更为密切的人是黄永玉先生。从十三岁到二十岁之间,自湘西漂泊闽南的黄永玉,从安溪、德化、泉州城、仙游……少年成为青年,他把泉州一直视为第二故乡。黄永玉正在创作的自传体长篇小说《无愁河的浪荡汉子》,集美与泉州生活,他足足写了将近八十万字!这一年之间,我先后五次来到泉州,为这部书而来,为“我的文学行当——黄永玉作品展”而来。

1995年5月潘先生出版《咀嚼世味》书影。

潘先生1995年11月在《咀嚼世味》题赠。

自九十年代初多次来到泉州,直到2016年才第一次如此近地走到东西塔面前。仰望东西塔,才知道黄永玉在小说中对它们的描绘,渗透于情感之中。可以说,对于外乡漂泊者,对于所有泉州人,东西塔的分量之重超出人们想象。1995年11月,我收到潘先生寄来的散文集《咀嚼世味》。书中有一篇《东西塔,您好》,重新阅读,即可知道,东西塔就是他心中难以割舍的、沉甸甸的情感。这篇文章写于1987年7月,是他在离开多年重返泉州之际。他这样写到东西塔的特殊意义:

一想起泉州城,脑子里——不,心底里马上浮现历尽沧桑、饱经风雨雷电的东西塔。

当我还是一个瘦弱的初中生,赤脚挑着旧藤箱和老棉絮,清早从山村出发,下午到了丰州,又喘又乏,既饿且渴,抬头望见了您,就感到您慈祥的目光在凝视我,鼓励我。于是,像吃了仙丹,精神振奋,沉重的行李也变轻了。

……

我许多年没有见到您了。然而,当我站在北京的白塔,西安的大雁塔,杭州的六和塔,敦煌的舍利塔,呼和浩特的五塔,以至日本奈良的东大寺塔,京都的醍醐寺塔下时,都隐隐约约看到了您。

东西塔,您好!我回来了。东西塔,您听见吗?

(《东西塔,您好》)

八十年代中期,潘旭澜在日本关西大学签赠本人著作。

1996年,潘旭澜全家与日本学者小林二男合影。

一声呼唤东西塔,万般思绪,尽在其中。我们外乡人,可能只有读懂了东西塔,才能读懂泉州人。

就在《咀嚼世味》书中,我读到潘先生与杜鹏程最后时刻的相逢——他再次走进西安,却无缘与杜鹏程相见。

三位毕生好友在闽南同游鼓浪屿。左起:吴长辉、潘旭澜、曾华鹏。

1991年11月初,潘先生应邀前往西安参加杜鹏程文学研讨会。他说,这些年,知道杜鹏程身体不好,偶有通信,却没有想到专程去探望,总想到还有机会。谁料想,一下火车,他得到这样的消息:

列车一到西安,我就快步出站,急着想同你见面。万万没料到,一坐上小车,陕西作协来接我的年轻朋友,第一句话就说:“老杜没了。”我脑子顿时一片空白,随后知道,就在此时,你正在化为灰烬。连遗容也没能见到。既然如此,不重形式的我,有必要克服许多困难来西安吗?接着就再三深悔,为什么前几年不下大决心来同你见面呢?我太主观,只从善良的愿望出发,不曾想过你会走得这么快。我不必要的顾虑也太多,怕去了正好碰上你住院,更怕见面时你激动起来病症发作。

(《寄空中:致杜鹏程》)

人就是这样容易错过。回到上海,潘先生写下这篇文章,《寄空中:致杜鹏程》,杜鹏程当然读不到了。

1981年是我们在复旦的最后一年。也就是在这一年,杜鹏程来到上海,走进复旦校园潘先生家中。潘先生在《十年前的老照片》中,这样写到杜鹏程与女儿潘向黎的一番对话:

又将我两个女儿叫到眼前,端详了一番,对她俩说:“看起来更像妈妈,要是只像爸爸就糟了。”

问我正在读中学的大女儿:“小同志,以后想干什么?”“想学文学。”“你现在条件好,只要肯努力,将来搞评论、研究,一定会超过你爸爸。”“搞评论、研究没趣,看的人少,像你的小说选入课本,大家都读,那才有劲。”“打好基础,长大了,好好干,你也一定会超过我的。”我大女儿不好意思地摇摇头。

(《十年前的老照片》)

鲁迅文学奖获得者潘向黎。

杜鹏程当然没有想到,这个中学生后来真的成了作家,散文、小说都颇为出色,小说《白水青菜》获得鲁迅文学奖。很喜欢潘向黎的随笔,从唐宋诗词欣赏到不同的茶……潘先生虽然走了,他却培养了一个好作家,潘家父女两人堪为故乡泉州的骄傲。补充一句,与潘先生不同的是,潘向黎说话语速远远超过父亲,与她在一起,可以听她一个人一直说下去,除非你还来得及插嘴。

潘先生自称泉州南安的农家子弟,其实,他的父亲是一名中医,惠及乡亲。不过,收入并不多,贫困依旧。潘先生考上复旦大学,幸好三哥潘曙澜三十年代下南洋,有自己的木材行,这才有了固定经济援助,潘先生得以完成学业。

女儿潘向黎生于泉州,在写泉州的一篇长文中叙述此事。她这样说父亲受到哥哥的恩惠:“一个心比天高、天份也高而命运多舛的少年就此冲出了大山和愚昧、暴力的重重包围,来到了上海,迎来了属于他人生的阶段性的海阔天空。”读此文,感受女儿与父亲一样对故乡的深厚情感,下面这段话我读了又读:“如果没有海上的这条路,父亲的困境会演变成灭顶之灾,世界上根本不会有我这个人,侥幸地来到这个世界上,此刻以一个泉州人的身份为泉州和大海奋笔疾书,眼中噙着感怀身世和知恩难报的热泪。”我猜想,当潘向黎写下这段文字时,一定感受着父亲温暖的目光,因为父亲与她一样有浓浓的故乡情怀与感恩之心。

潘先生真正引起文化界和读者广泛关注的作品,并不是杜鹏程研究和《新中国文学词典》,而是《太平杂说》。

2006年6月潘先生出版《太平杂说》一书。

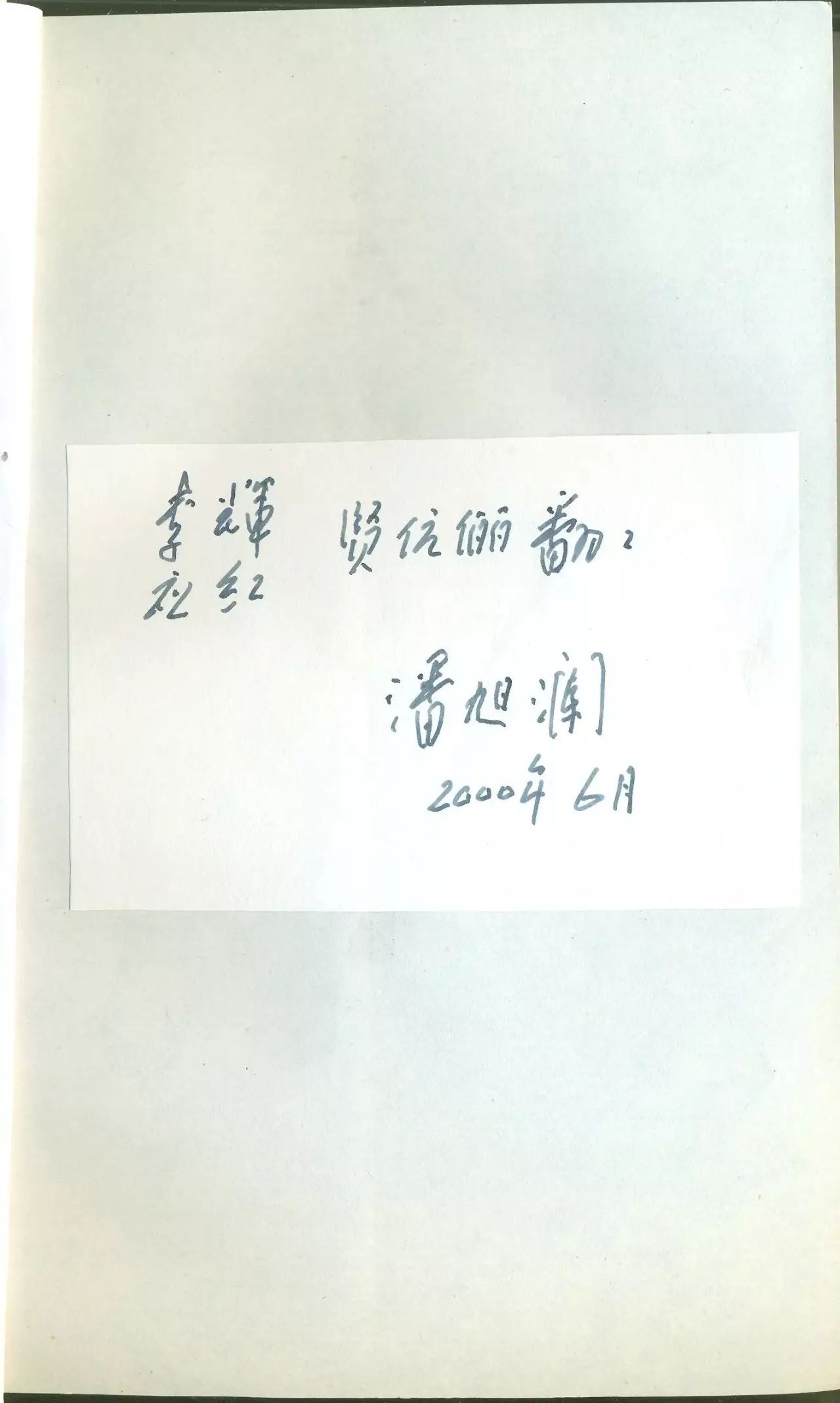

潘先生2000年6月在《太平杂说》上的题赠。

《太平杂说》由百花文艺出版社2000年6月出版,当月,我便收到潘先生寄来的新著,捧读再三,深为潘先生从文学评论转入历史随笔写作而感叹。我的家乡在湖北,儿时常常听姥姥讲她听到的“长毛”故事。上大学之后,后来,陆续读过几本关于太平天国的书。王元化先生也是湖北人,他与父亲王维舟一起翻译的《太平天国革命亲历记》,曾送我一册,但我也只是翻一翻,了解皮毛而已。潘先生为写《太平杂说》系列文章,依旧如研究文学一样,阅读大量相关书籍,然后以深入浅出方式娓娓道来。他试图以自己独到的思考,还原历史本相,拨开曾经困扰于心的迷雾。

1999年,潘旭澜与恩师贾植芳。右起黄伟经夫人、黄伟经、贾植芳、潘旭澜、陈淑荣。

九十年代末潘旭澜(中)与好友曾华鹏(左)相聚,庆贺曾华鹏七十大寿。

一个著名文学评论家,忽然转向谈论历史,如今被称为“跨界”,当年当然也引发不同议论。潘先生在《太平杂说》前言中,谈到自己刚刚发表第一篇短文后,就受到一些人的非议,认为他是“隔行论史”。潘先生却不这么认为:

不是只有赞同、鼓励,在报刊上热切评说,也有位老先生在我才发表第一篇时就嘲笑我“隔行论史”。我觉得他所嘲笑的,正是应当提倡的。就整个学术文化界,尤其是中国的学术文化界而言,我主张要大大提倡跨学科参与——隔行论X。这个X,依学术发展的需要和学人的主体可能而定。也就是说,要隔行而不隔山,相邻相近相关的学科,有什么值得论而你又论得出的,尽可以去论。不能论或不想论就短说,杂谈,七嘴八舌。这对激活学术,大有裨益。有些学术领域,如果没有隔行者参与,本行的学人长期受圈内绝对主流观点的塑造、制约、熏陶,很难有自由思想和独立认识。即使有,受到种种“关系”、利害的制约,很可能就欲说还休,胎死腹中。即使写了,圈内也很难让它正式露面。

(《太平杂说》前言)

时间过去快二十年,跨界写作已成为中国文化界颇为盛行的局面。文学家谈论政治、历史,评论家创作小说、诗歌,画家从事文学,作家成为画家……正是不同人的跨界,才如潘先生所说,外行可以摆脱同行内部的束缚,换一个角度思考,拓展思想与文化的空间。在文史跨界写作上,潘先生率先走到前台,一本《太平杂说》,与杜鹏程研究、文学史研究相衔接,拓展新的历史视野。毫不夸张地说,因为这本薄薄的书,人们会不断想起潘先生,再听那些撞击心胸的声音,感悟走进历史深处的思考。

十年之后,写就小文,缅怀先生,感激先生厚爱。像潘先生一样,沉稳而执着,以思考滋润内心,用写作继续前行……

完稿于2016年12月25日,北京

-END-

▌六根为一点号签约作者。

六根者谁?

李辉 叶匡政 绿茶 韩浩月 潘采夫 武云溥

醉能同其乐,醒能著以文

微信号:liugenren

长按二维码关注六根

点击 阅读原文 购买李辉策划出版的“副刊文丛”。