北京再次被雾霾笼罩,秸秆焚烧、机动车、工厂...甚至餐厨油烟都成为“背锅侠”。治霾的棘手之处不仅包括难以确定污染源,还有难以进行精确污染监管。

种种治霾手段造成的“一刀切”误伤也成了一大槽点。

比如天气预判的不准确会导致企业提前限产,造成经济损失,也损害政府公信力;而区域性大范围的限产、限行等措施,是一刀切式治理方法,让区域内全民为少部分污染源造成的污染后果付出严重代价;在对污染源的处理问题上,对污染源的笼统圈划,会损害到各行各业的利益,打击合法排放企业的生产经营积极性......

针对这以上种种弊病,精准治霾是大势所趋,大数据治霾也走进了公众视野。

大数据治霾显神通

雾霾背后,重污染天气的预警预测显得极为重要,准确的预测不仅能让政府及相关部门采取应急措施,缓解雾霾带来的危害,也能让公众提前合理的安排生活。

市场上对空气污染监测大数据系统的开发正在进行,已有环保部门对其采购和使用。

空气污染监测大数据系统以空气质量数据、气象条件数据及未来天气预报数据为数据源,其中,空气质量数据是较为丰富的数据集,以某空气质量站点为中心,涵盖方圆300公里范围内所有与空气质量相关的自然和人类活动数据,比如空气质量站点数据、交通流量数据、气象数据、厂矿数据、人口流动数据、路网结构等等,然后采用多元融合方法,将以上不同领域的数据相互叠加,相互补强,从而预测空气质量状况。

大数据预测与传统模拟方法有一定的相似性,都是通过数据来拟合模型,但是数据量的大小不同。

传统的模拟方法只能基于有限的样本数据,由科研人员通过经验、假设找出这些数据间的规律,模拟出简单的模型,预测空气质量。

而随着数据增多,单单依靠人工已经无法从海量繁杂的数据中找出规律,所以需要借助机器学习和数据挖掘等工具来发现多源数据中隐含的规律。

随着影响空气质量的因素增多,数据种类日益丰富,大数据在空气质量预测上颇有优势。

传统方法要拿到精确的地面污染源数据才能预测,而大数据则可以解决数据缺失的问题。

比如对于交通尾气数据难获取的情况,大数据技术可以采用与交通尾气相关的交通流量、排量等相关数据,间接地分析其与空气质量的关系。

另外,传统的重污染天气预测工作需要6小时左右的模拟运算时间,而

大数据可以在几秒钟之内快速算出重污染空气质量数据,真正做到快速实时发布

,从而应急措施会更加及时有效。

大数据治霾先行者

在现有的空气污染监测大数据系统中,微软和IBM做到了业界翘楚。

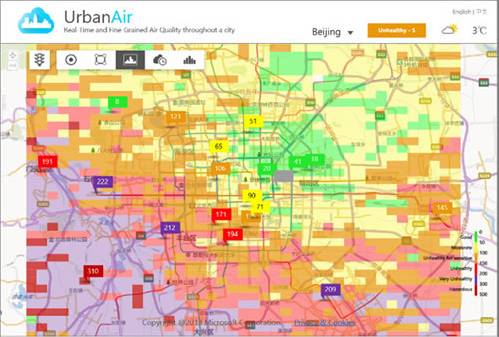

微软亚洲研究院团队推出了Urban Air系统,该预测系统负责整合分布于全国的3000个监测站的数据。通过大数据来监测和预报细粒度空气质量,覆盖了中国的300多个城市,并被中国环境保护部采用。同时,微软也已经和部分其他中国政府机构签约,为不同的城市和地区提供所需的服务。

该团队负责人介绍,利用大数据预测雾霾可以做到非常精细化。依靠经典模拟方法预测预警雾霾,只能算出空气质量的均值,而大数据可以对1~6小时的空气质量逐小时进行预测,对7~12小时、12~24小时、24~48小时进行最大值和最小值的预测。

除了在预测精度上有优势外,大数据精细化预测还体现在地域范围上。目前,传统模拟方法预测雾霾只能精细到区一级的范围,比如以北京市为例,可以预测到北京市海淀区、朝阳区的空气质量,而大数据可以精细化到每个空气质量站点,比如可以预测海淀区万柳站点未来48小时的空气质量状况。目前,该团队已经成功用大数据计算出1km×1km细粒度的空气质量状况、尾气排放数据和噪声污染指数。

大数据预测的准确性,由空气质量站点、相关领域的数据、大数据先进的挖掘技术和模型来保证。据了解,现在

大数据对京津冀雾霾的预测精度可以达到75%,对成渝等地的预测精度会更高,平均准确率比传统模拟方法高15%~20%。

另一个协助北京政府治理雾霾问题的项目,是IBM的研究中心推出的10年“绿色地平线”计划。

IBM大中华硬件系统部PowerSystems产品总监表示,“IBM已经研发出一套高精度优化系统,该系统通过传感器采集数据,借助高精度预测模型、物联网和认知计算机技术对环境治理给予有力的科技支撑。”

IBM工具能整合北京35个官方多污染物空气质量检测站的传统数据来源,还能整合成本较低但更为广泛的其他来源,如环境监测站、交通系统、气象卫星、地形图、经济数据甚至社交媒体的数据。此外,它与微软都将传统的大气化学物理模型与机器学习类数据统计工具相结合,试图在更短的时间内做出更好的预测,包括借助一种模拟工具,用于估算采取关闭工厂或者汽车限行等干预措施后的空气质量结果和经济后果。

在实时监测与高精度预报的基础上,IBM借助大数据分析能力,还能够对可能影响空气质量的相关因素进行分析预测,判断各项影响因素在不同情况下与空气质量的量化关系,由其研发的“污染过程多维认知案例库”,可以实现针对全国367个特定城市、20多个维度的历史污染过程和天气形势进行全自动化认知分析从而帮助城市管理者进行环保决策。

“绿色地平线”项目负责人说,IBM对3天内的空气质量预测准确度超过80%,对7天到10天的预测准确度约为75%。

升级版的“绿色地平线”只用2—3秒时间,就可以为未来15天匹配到历史上最相似的天气及其污染变化趋势,利用国际气候数据分析的积淀,最终形成空气预警和污染防治的决策建议,助力区域性联防联控的有效开展。

除去微软和IBM已和国内政府部门进行合作外,还有其他基于大数据的环保项目也非常值得参考。例如,利用物联网和大数据来进行环保数据分析的美国CitySense系统。

CitySense由美国国家自然科学基金会资助、哈佛大学和BBN公司联合开发,是一个可以报告整个城市事实监测数据的无线传感网络项目。

通过在美国马萨诸塞州剑桥市的路灯上安装传感器,CitySense利用路灯的电力供应系统作为传感器运行时的电力能源,解决了电池寿命对于无线传感网运行的限制,有利于长期环境监测试验。这些传感器组成了一个个的节点,项目组在每个节点上布置有一个内置PC机、一个无限局域网界面,然后利用WiFi无线网络技术,将监测信息回传到监测中心,监测信息包括压力、温度、相对湿度、风速、风向、降雨量、降雨强度、CO2、噪声,之后为用户提供CitySense网站信息查询。