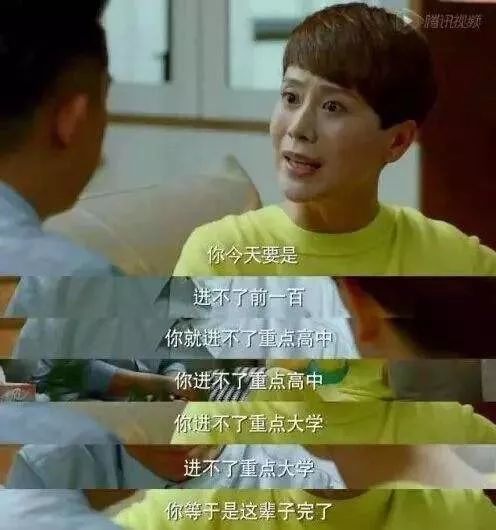

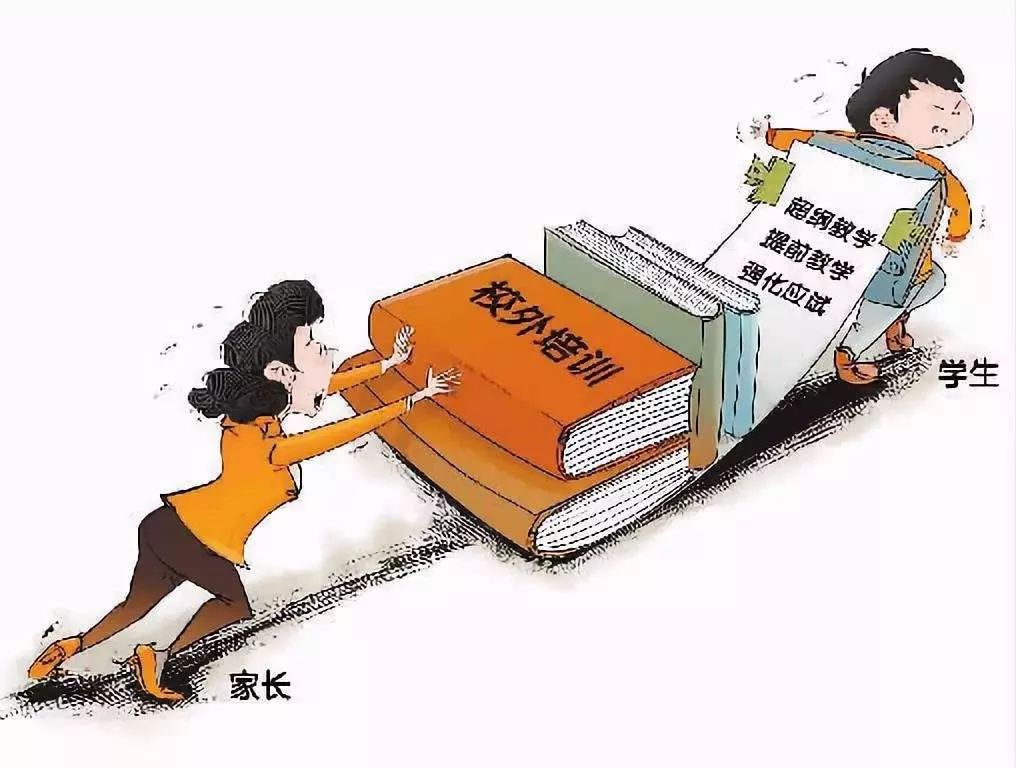

为了让孩子进实验班、成为“资优生“,让孩子参加各科的辅导班,疲于应付,

其实是因为你不能接纳孩子真实的样子。

自家孩子到底是不是“优等生”、能不能成为

“优等生”,

你自己还不知道吗?

连续三年的夏天,我在台北都跟著名律师吕秋远合作为期两天的「逻辑思考工作坊」,目的是帮助成年人学习如何面对两难困境。

我和吕秋远律师,从任何一个角度来看,都可以说是南辕北辙的两种人,能够一块儿进行这一年一次的工作坊,却让我觉得好极了。

因为吕秋远作为律师职业的原因,随时必须用逻辑来面对客户的困难现实,更重要的是,律师在面对自己和别人的现实困境时,一定会跟哲学咨询师(我)有不同的态度。因此,我也通过和吕律师的唇枪舌剑,看到了更多元的观点。

困境只有一种是真的

其他都是假象

吕律师一定也会同意我这么说,其实无论离婚,还是现实生活中其他各种困境,基本上只有两种形态,

一种是“法律困境”,还有一种是“道德困境”。

而这两种困境,只有一种是真的,另一种是假的。

法律困境,基本上是真的。比如,离婚后的财产如何分配,孩子的抚养权归谁所有。法律的困境虽然恼人,但是对于懂法律的人来说,简单明了。

但道德困境就不一样了,像穷人车祸肇事要卖血卖肾来赔偿富人(当我们知道对错和贫富无关,就不会陷入两难的困境);

或者子女发现父亲外遇是否应该告诉母亲(如果

我们理解“婚姻”是父母的,与子女完全无关,也不会陷入两难的困境)。

这些法律上没规定的事,却怎么想也厘不清,但是这困境其实往往是假的。

“养育孩子”这件事

让人充满无力感

在国内,“养育孩子”这件事情,就跟离婚一样,法律层面的困境其实容易解决,但道德层面的困境,却让人充满无力感。

我之所以强调在“国内”,因为只要跨出国界,或文化的疆界,

这个非常真实的困境,很可能根本是不存在的。

比如,我有一回在文章中说“孩子不一定要考进名校”,就收到网友留言:

中国对非大学毕业生甚至非研究生都不宽容,家长能怎么办呢?中国有很多穷苦的地方,这些孩子不靠填鸭式教育,还能怎么改变命运?

一位家长说:

作为一名普通家长,我们为什么要追逐分数、追逐名校?不知道,因为大家都这么做,我们不做不行,我们既提供不了资源,又提供不了平台,再不拼命学习,怎么办?我们这里初中升高中只有50%的比例,不逼着孩子学怎么办呢?

但很明显的,如果跳出了中国的传统教育制度,比如到了德国,就不可能有德国的家长会说出“不用填鸭式教育,就改变不了穷苦孩子命运”这种话,在中国振振有词的“事实”,在德国的现实中,根本不合逻辑。

而且在中国这样的困境中,不仅中国的家长说“不知道怎么办”,连中国的老师也说“不知道怎么办”。

一位任职某一本高校的老师在留言里说:

我眼见着学生普遍严重缺少思辨能力和创新能力,对国家和社会没有责任感和使命感,情商低下,满足于当精致的利己主义者,真真是心塞。整个的教育体系和理念都有问题。

我焦虑得很,自己的孩子又怎么办?

很多中国家长带着孩子到了国外

却只是换个跑道,继续赛跑

对有办法的家长来说,“出国”似乎成了一种救赎。

奇妙的是,这些中国家长为了追求自由学习的教育体系,带着孩子到了世界的另一个角落,虽然有机会彻底抛弃这套包袱,却往往继续使用同一套思维,在地球另一端同样用填鸭式教育的方式,逼孩子在根本不需要追求高分、名校的教育体制里,继续“赛跑”,并没有改变对教育的态度。

所以,这个

“养育孩子”

的困境,从逻辑上可以分析——不应该是真的。

面对升学困境,似乎让每一个家长都无所适从,就像每一对面临离婚问题的伴侣一样。

不仅每个人都觉得自己深陷于“不得不做”的泥沼当中,每个人都还深信自己家的情形,跟其他人都不一样, 而无法自拔,就像很多生病的人,都相信自己的病情、体质都跟其他的病人不同。

但你不妨问问医生,在他眼中,你的病情是不是真的有任何独特之处?还是只是因为发生在你自己身上,所以任何一般的病,就突然间都变得特殊了?

如果“每个人都认为自己独特”是不合逻辑的,那么只有“每个人其实都差不多”才是真的。

哈佛大学法学教授凯斯·桑思汀(Cass R. Sunstein)在《原力思辨》这一本书中,

有一段说到人性的缺点,提到“90%的司机都认为自己的开车技术在平均水平之上”,就是一个非常好的例子。

因为我们都知道,平均肯定指的是“一半”,却有绝大多数人都认为自己在“一半”之上,这是现实中、在逻辑上都是绝对不可能成立的。

类似的统计还有很多,比如:大多数的美国人也都相信自己的外貌在平均之上。

学习成绩也是这样,每个家长都希望自己的孩子成绩比别人的孩子好,因为“想要赢”就是参加竞争的本质,没有任何一个理性的人是为了“想要输”才去参加竞争,

但当竞赛中的每一个人唯一的目标只有“赢”的时候,当然只会造成大多数人的失望。

这解释了为什么那么多中国的家长,即使带着孩子到了德国、芬兰、澳洲、美国,也只是换个跑道竞争,也只是换一套“不得不做”的借口,来继续逼迫孩子,去“赢”其他并没有打算参与竞争的孩子,这样的家长并没有真心想要“改变”。

如果可以欣然接受输的结果

加入竞赛又何妨?

在哲学的逻辑思考中,我们会试着学习

“用简单的想法,来面对困难的事”

。

当遇到困境的时候,我们其实只有两个选择,一个叫“接受”,另一个叫“改变”,没有第三条路。

选择参加“竞争”,就要“接受”最可能的结果是“输”。

竞赛的冠军,只会有一个,其他所有人都是输的,包括第二名在内。如果不能接受“输”的人,根本就不应该加入竞争。

认清“参加竞赛除了一位胜利者,唯一的结果就是输”,仍然兴高采烈,勇往直前,义无反顾的,

就是能够“接受”困境的人

。

而抱着侥幸的心理,想着“万一赢了呢”去参加竞赛,是非理性的,就像整天想着“万一我中了头奖呢”的赌徒,如果可以欣然“接受”输的结果,那么参加竞赛也无妨。

明明知道极大可能会输,还欣喜加入的人,应该不是为了结果,而是充分理解,即使输了,这个过程也是享受的、值得的。

如果身为家长,只是把自己或孩子推进了一个嘈嘈切切却毫无胜算的赌局,既不享受,也没有什么值得可言,不能欣然“接受”失败、享受失败,那么“改变”就成了唯一合理的选项了。

你就是相信自己的孩子

是“资优”的

我在台湾,有一个要好的中学同学,前两天给我发了一条信息,说他的小儿子在国小(小学)的资优班,毕业前要考初中的资优班,但孩子表示自己不想进资优班,在家里一众人的劝说下,孩子勉强去考,结果也就考进了。(资优班相当于内地的“实验班”,编辑注)

进中学了后,孩子开始严重失眠,又被班上同学言语霸凌。我这位同学就提议孩子转班或转学,但孩子认为到哪里都会有这个问题,要选择面对,却持续提不起精神学习,最后只好先退出资优班。

通过精神科医师的诊断,孩子有忧郁症倾向与自杀倾向,目前在医师的专业指导下服药,改善症状。孩子也表示上校外的数学补习班太有压力,觉得跟不上,先停了数学补习,但还保留物理化学的课外补习。

“我们当父母的,该怎么办?”

“你选择接受孩子真正的样子吗?还是你不能接受?”我问他。

“我当然接受!”我这同学不假思索地说。

“你认为资优是他真正的样子,或者只是你们希望他变成的样子?”

“我认为他真的是资优。”

“如果是真的,请问你们夫妻俩,有哪一个从小资优吗?”我问。“如果没有,那你们的孩子是真资优的可能性,偏大还是偏小?”

我这同学突然沉默了。

当然,到底“资优”是先天的遗传,还是后天的环境造就的?

这个问题已经争议了上百年,也还没有定论,但专家们大致都同意两者皆是原因,两者都很重要。

从我这位同学的描述,却可以轻易看出——他儿子所谓的“资优”,绝对不会是真的。

因为如果孩子真的在数理方面有先天的、异于常人的智力,表示这些事物对他来说,跟同年龄的学生比起来轻而易举。若真如此,为什么数学、物理、化学每一科都需要课外补习?而且孩子在资优班里压力大到无法承受?难道这还不够明显吗?

即使在这样的种种证据显示下,还坚持认为“自己的孩子确实是资优”的父母,算是能够“接受自己孩子真正的样子”吗?

我不这样认为。

拒绝接纳孩子真正的模样

才是我们真实的问题

我们口中说接纳孩子,但是打从心底排斥、拒绝接纳孩子真正的模样,才是养育孩子真正的问题吧?

每一个孩子出生之前,父母都只期望他平安健康,母子均安,没有人把孩子是资优生当作条件。孩子出生以后,第一件事不就数数有几个手指头,几个脚指头吗?数完各有十个后,就放了一百个心,比中了大奖还要开心。

成长的过程当中,我们爱孩子很重要的原因之一,往往是“他跟我小时候好像”。

但是孩子开始上学的时候,我们却开始要求孩子变成跟我们一点都不像的人——

无论是语言还是科学,琴棋书画,最好通通有兴趣,样样都精通,不但要聪明,还要听话,孝顺父母,也要好学,不单脑子要发育,还要长得高挑,长得美丽英俊,要会说话,也要诚实、善良、勤快,还要情商高会做人。

先别说这些特质本身都是相互违背的(比如聪明的孩子不可能会听话;诚实的孩子肯定不会做人),况且这些要求,是我们大人自己做不到的。

有多少家长在催促孩子读书的同时,自己在偷懒看手机?

我们的孩子,像我们一样懒惰,不切实际,苟且偷安,充满幻想,严以待人,宽以待己,不但对别人说谎,对自己也说谎,这才是合理的,因为无论先天的基因或是后天的家庭环境,都是这样的。

然而,我们却往往不知道我们屡受挫折的真正根源,是来自拒绝接受孩子真正的样子,以及拒绝看见、接受我们自己真实的面目。

“改变”孩子或“改变”自己,当然有可能。就像物理学中说的,要将一个静止的物体,克服惯性开始移动,并且不断加速,还要求这个物体在上坡时,长时间保持爬升的状态,十年、二十年,甚至一辈子,这个过程不是不可能,却是非常费力的,而且成功的机率极低。

即便暂时改变了状态,也不会改变这个物体的本质,就像人类即使可以短暂找到在天空中飞行的方法,却永远也不会变成一只飞鸟。

不能接受自己的缺点跟弱点,要求自己在人生无止境去“克服”跟“战胜”,是不是因为我们根本不能接受真正的自己?我们为什么不能看清真正的自己,并且坦然接受真正的“我”?

如果大人能接受真正的自己,作为我们生命延伸的孩子,才有机会能够接受真正的自己。

任何有意义的改变

都必须建立在对自我接纳的基础上

任何有意义的改变,都必须建立在对自我接纳的基础上,才能变成有效的改变。

我好像可以听见我的法国哲学老师奥斯卡·柏尼菲笑着说:

让我告诉你一个坏消息吧!人的行为或许可以改变,但本质是不会改变的。

现在你知道了——逻辑思考,就是用简单的想法,来面对困难的事。

思考“养育孩子”这件事,就像面对一场婚姻,要不全盘“接受”,要不然就费力去“改变”,不可能由着你挑拣其中一些喜欢的部分接受,而希望不喜欢的部分自动消失,否则就是漠视现实。

改变没有不费劲的,代价非常的高,而且无论如何改变行为,本质也不会改变。

最后,容我提醒家长一句:每一件所谓“不得不”的无奈,其实都是我们自己有意识的选择,也是我们必须负起责任的决定。

本文系网易新闻·网易号“各有态度”特色内容。

撰文:

褚士莹

(Shiro):国际NGO工作者,毕业于埃及AUC大学新闻系、哈佛大学甘乃迪学院。

2015年赴英国伦敦瑞士哲学作家艾伦·狄波顿成立的The School Of Life(人生学校),以及法国Institute of Philosophical Practices(IPP),师从奥斯卡·伯尼菲,学习哲学咨询。

中文出版了包括《给自己十样人生礼物》《我为什么到法国上哲学课》等五十多本作品。

想学习Shiro老师“用简单的想法,面对困难的事”的思考方法,请关注Shiro的法国哲学老师奥斯卡·柏尼菲教授今年10月的奥斯卡哲学大师中国行活动。

奥斯卡· 柏尼菲:法国哲学博士,他是联合国教科文组织儿童哲学顾问,有着35年儿童哲学工作坊经验。他毕业于法国巴黎索邦第四大学,现居巴黎,三个孩子的父亲。著有五十多部著作,是畅销书作家、法国报纸专栏作家、哲学童书作家,他的书籍被翻译成多国语言在全世界范围畅销。

奥斯卡哲学深度工作坊

奥斯卡哲学深度工作坊中,你将习得五种对于思考来说至关重要的态度,集中锻炼两项重要的专业技能。

这五天时间,你需要勇敢的面对真实的自己,这将是一个自我觉醒的机会,你将会更深入地认识自己,尝试突破自己思维的局限。看见和觉醒是改变和重塑的第一步。

本次课程的内容将融入中国哲学老庄的智慧。学员们将练习苏格拉底式对话法,讨论中国哲学中老庄的智慧,锻炼老师们的思维思辨能力和提问的能力。

这种思维能力的训练也适用于不同年龄段的孩子们,并且可以融合在不同的学科中,通过提问的艺术来激发学生的思考和思辨精神。课程也将以体验式学习的方法,学习儿童哲学课堂带领的技能,以及工作坊引导能力。