旅顺博物馆新发现的晋史写本考释

陈烨轩

编者按:本文原载《西域研究》

2018

年第

1

期,第

23-31

页。

摘要:

旅顺博物馆藏

LM20-1496-38-01

号文书,经比对录文,可以认定为晋史写本。该文书存在

1

个确切的王号和

3

个疑似的人名。经查唐修《晋书》等史籍,可知该文书内容与西晋“八王之乱”期间司马颖、司马腾之间的斗争相关。目前,敦煌、吐鲁番地区均有发现晋史写本,日本也藏有入唐求法僧带来的唐修《晋书》写本。除唐修《晋书》因有完整的版本流传,而可以确切定名之外,其余晋史写本的定名均存在争议。敦煌流传的唐修《晋书》写本均为节抄本,有一写本背后抄有唐判集,相信是当地官宦所有。敦煌、吐鲁番被怀疑为《晋阳秋》的写本,内容抄录“八王之乱”、两晋之际史事。节抄本的存在证明了抄写者对于晋史的主动吸收。唐修《晋书》在唐代并且不是科举直接考察的范围,士人对晋史的抄录,更多地带有涉略史地的意图。诸家旧晋史在中唐后流传到日本的,主要有王隐《晋书》、孙盛《晋阳秋》等数家,而不见诸家《晋纪》;司马光修《资治通鉴》仍多方参考《晋阳秋》,这可为学者考察诸家旧晋史的散佚过程,提供更精准的细节。经考察诸家旧晋史在中古时期流传情况,可以看出,

LM20-1496-38-01

号文书很可能属于《晋阳秋》一类的诸家旧晋史,但囿于证据的不足,目前应定名“唐写本晋史残片”为宜。

汉唐之间,中国史学逐渐摆脱对于经学的附庸地位,成为独立的“乙部之学”。这一地位的改变伴随着私家修史的勃兴。比如刘宋之前,后汉史有九家;唐之前,晋史有十八家(实则有二十三家,初唐可见十九家

[1]

)。刘宋之后,范晔《后汉书》一家取得独尊地位,其他九家逐渐失传;唐太宗命史馆修《晋书》

[2]

,十八家晋史亦渐趋散佚。

但史书的散佚是一个渐变的过程。比如《后汉书》在唐玄宗之后,取代了《东观汉记》,成为“三史”之一。但《东观汉记》并未如有些史家设想的那样,随即失佚;事实上,宋初修《文苑英华》时,仍能见到完整的《东观汉记》

[3]

。孙盛《晋阳秋》等旧晋史之于唐修《晋书》,也是如此。

日前,我们在整理旅顺博物馆藏新疆文书时,就发现了一片晋史写本。其内容和唐修《晋书》有异,而书写年代当在唐代。因此,我们怀疑,这是诸家旧晋史的一种。本文将就此展开分析。

一、旅顺博物馆藏

LM20-1496-38-01

解析

1

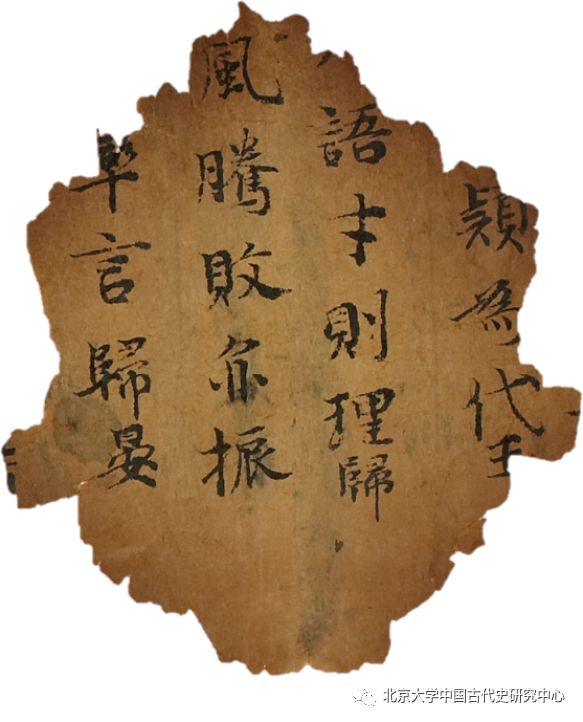

、基本情况简介

旅顺博物馆所藏

LM20-1496-38-01

号文书,存有

6

行,其中可辨识的有

4

行,凡

18

字。栏线依稀可见。据图版比例尺推算,该残片左右宽约

8.2cm

,上下长约

9.7cm

,每行宽约

1.8cm

。从书法风格来看,当为唐时期的写本无疑。另外,残片中第

2

行、第

3

行、第

5

行最后两字无论字的大小,以及字的间距,都显著小于其他的字,第

3

行的“归”字更超出地脚。由此来看,该写手应当不是老到的专业书手,其身份可能是西州的青年士人。

该残片背面为佛典,目前可看到“分别诸法相于”数字,这对应《维摩诘所说经》卷一的偈子“能善分别诸法相,于第一义而不动”

[4]

。由于背面为行草所书,且“相于”中间未空格,因此可确定为佛经注疏。正、背面的信息说明了唐代西州社会儒、释之间的密切联系。我们现在将该残片正面录文如下:

(前缺)

1

]□

2

]颖为代王

3

]□语才则理归

4

]风腾败亦振

5

]率言归晏

6

]□

(后缺)

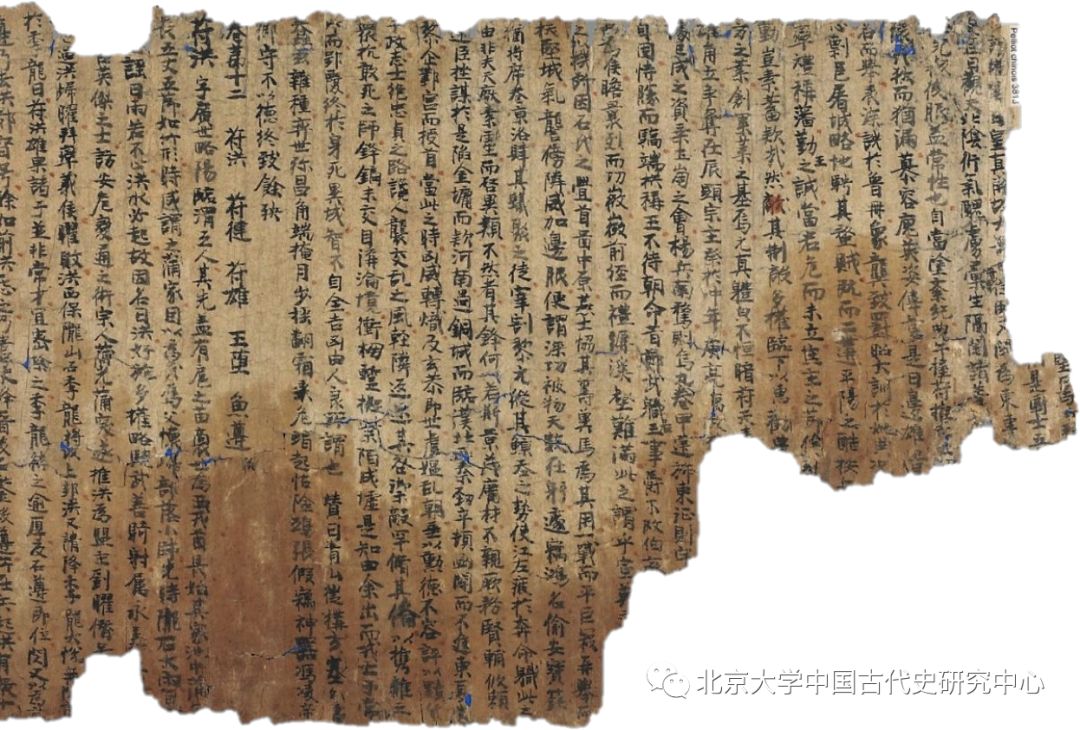

图一 LM20-1496-38-01 晋史写本

图一 LM20-1496-38-01 晋史写本

2

、残片的字句辨析

该残片中,“代王”可以确定为王号,“颖”、“腾”、“晏”或为人名。

第

4

行是在讲一场战争。“风腾”可以连用,如《后汉书》有“于是江湖之上、海岱之滨,风腾波涌,更相骀藉”

[5]

。“亦”相当于“复”。所以,该行或可断句为“风腾,败亦振”。但因为这是在一行残句,“风”的前面完全有可能出现“遇”、“逢”之类的字,故而不能排除“(遇)风,腾败亦振”的情况。

关于第

2

行“颖为代王”最常见的解释,自然是“一个名字叫作‘颖’做了代王”。但事实上,查唐以前的史籍,并无此人。

但是,在《晋书》中,确有“颖”、“腾”、“晏”三个同时期存在人名。他们分别是成都王司马颖,新蔡王司马腾,吴王司马晏(按一度为代王)。而在晋武帝、晋惠帝时期,曾经做过代王的,有两位,一位就是司马晏,另一位是司马演。

我们知道,在惠帝后期的“八王之乱”中,司马颖是其中的重要人物

[6]

。惠帝永康元年(

300

),赵王伦借口贾后擅杀太子,发动政变诛杀贾后及其党羽;幽禁惠帝,并取而代之。永宁元年(

301

),司马颖和齐王司马冏联合诛灭了司马伦的势力,惠帝反正,朝政暂时归于司马冏手中,司马颖返回封地邺城。太安元年(

302

),长沙王司马乂又联合河间王司马颙诛灭司马冏势力,司马颖被诏入洛。太安二年,司马颖又联合司马颙,剿灭居于洛阳的司马乂势力。

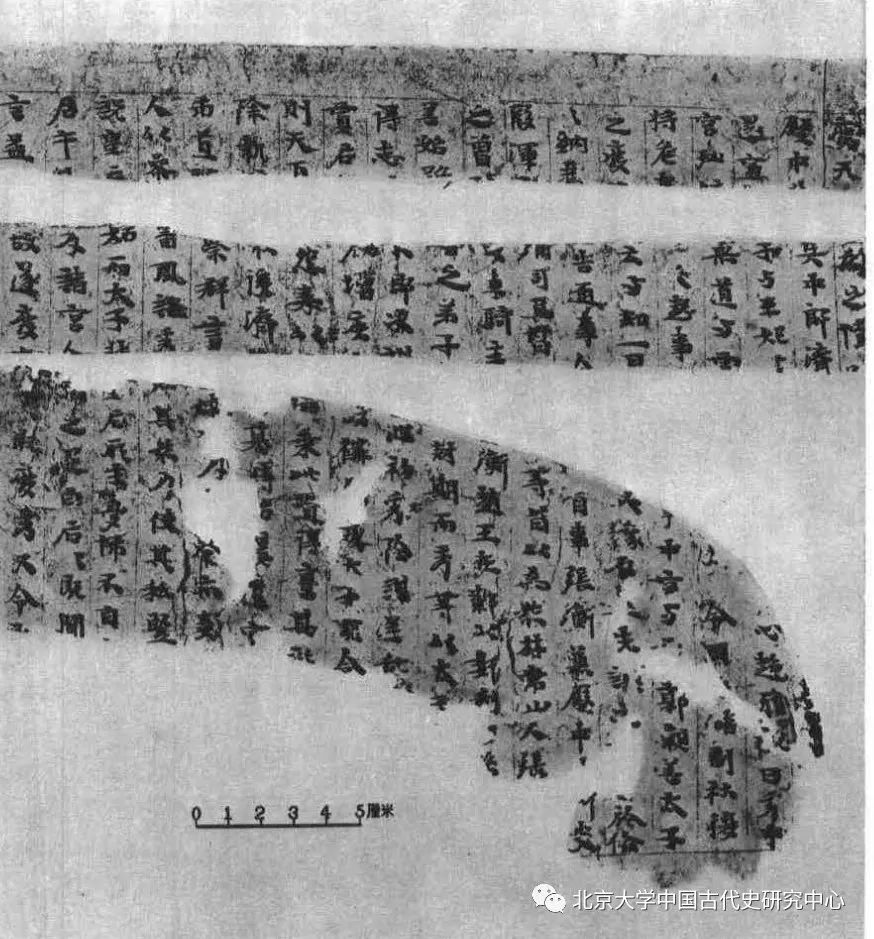

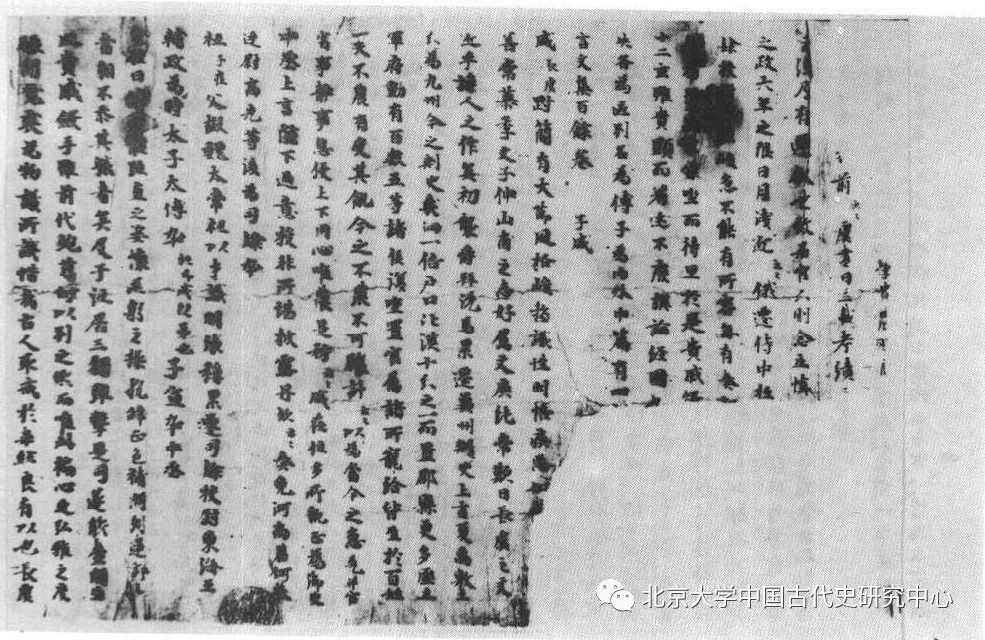

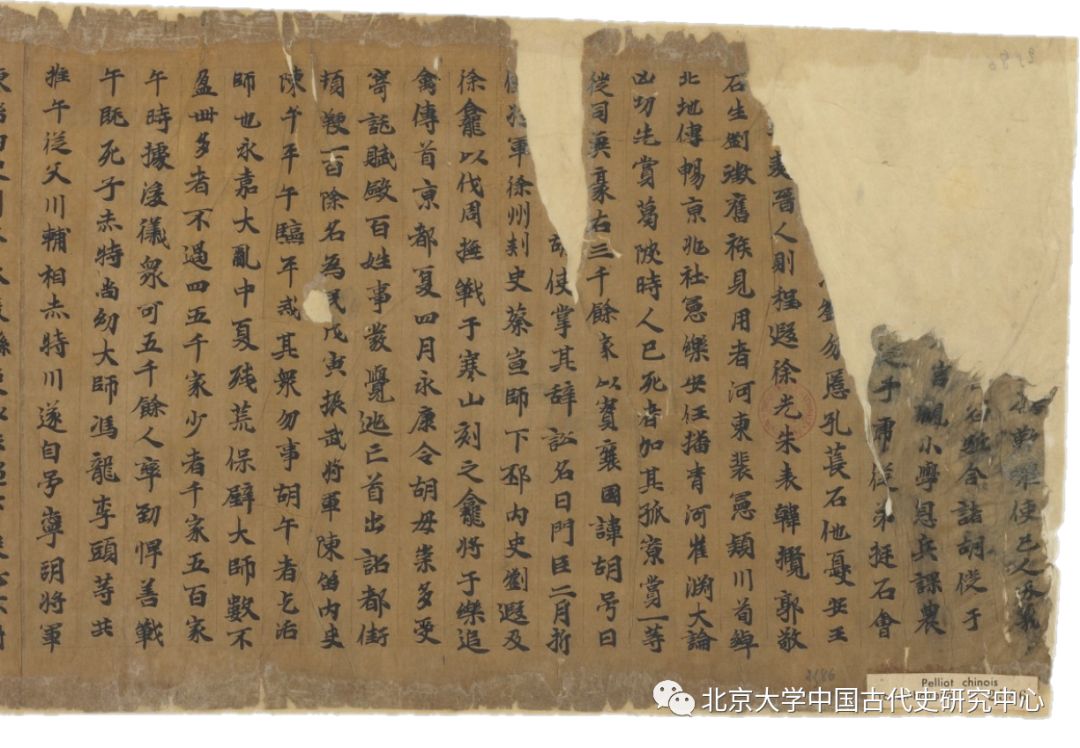

图二 记载“八王之乱”史事的吐鲁番出土晋史写本

图二 记载“八王之乱”史事的吐鲁番出土晋史写本

永兴元年(

304

),司马颖再次入洛,取得了皇太弟的地位,并再次回到邺城。但不久,司马颖遭到司马乂故将的进攻,这次进攻名义是由惠帝亲征。司马颖取得战争胜利,控制了惠帝。于是司马颖“改元建武,害东海王繇,署置百官,杀生自己,立郊于邺南”

[7]

。但司马颖随即又遭遇到东海王司马越等一方的反扑。当时,司马腾正是司马越一方的主力。据《晋书·成都王颖传》:

安北将军王浚、宁北将军东嬴公腾杀颖所置幽州刺史和演,颖征浚,浚屯冀州不进,与腾及乌丸、羯朱袭颖。候骑至邺,颖遣幽州刺史王斌及石超、李毅等距浚,为羯朱等所败。邺中大震,百僚奔走,士卒分散。颖惧,将帐下数十骑,拥天子,与中书监虑志单车而走,五日至洛。羯朱追至朝歌,不及而还。

[8]

司马腾与王浚联合反击司马颖,并从乌丸、羯朱那里搬来救兵。在这些军队的联合进攻下,司马颖军队大败,最终走向失势乃至被杀的命运

[9]

。但事实上,此战也为司马腾的死亡埋下伏笔。后来,平阳人汲桑等打着为司马颖报仇的名义,得到司马颖故将响应,将司马腾诛杀

[10]

。

那司马晏又和这一事件什么关系呢?据司马晏本传记载:

吴敬王晏字平度,太康十年受封,食丹阳、吴兴并吴三郡,历射声校尉、后军将军。与兄淮南王允共攻赵王伦,允败,收晏付廷尉,欲杀之。傅祗于朝堂正色而争,于是群官并谏,伦乃贬为宾徒县王。后徙封代王。伦诛,诏复晏本封,拜上军大将军、开府,加侍中。长沙王乂、成都王颖之相攻也,乂以晏为前锋都督,数交战。永嘉中,为太尉、太将军。晏为人恭愿,才不及中人,于武帝诸子中最劣。又少有风疾,视瞻不端,后转增剧,不堪朝觐。及洛京倾覆,晏亦遇害,时年三十一。

[11]

司马晏在司马乂和司马颖的斗争中,站在了司马乂一方,担任其前锋都督,数次与司马颖交战。尽管在司马晏本传中没有提到他在司马越和司马颖斗争中的作为,但就其与司马颖数次交战,且本传未交代他们和好的背景来看,他始终都站在司马颖对立面的可能性很大,要不然在司马颖、司马颙相继失势后,他不可能升官并留在洛阳。这样来看,“率言归晏”中的“晏”指司马晏,是完全有可能的。

我们今天在萧梁沈约所写的《宋书·五行志》中,还能发现关于司马颖攻打司马乂时的灾异之相的描写:

晋惠帝太安二年,成都王颖使陆机率众向京师,击长沙王乂。军始引而牙竿折,俄而战败,机被诛。颖寻奔溃,卒赐死。初,河间王颙谋先诛长沙,废太子,立颖。长沙知之,诛其党卞粹等,故颖来伐。机又以颖得遐迩心,将为汉之代王,遂委质于颖,为犯从之将。此皆奸谋之罚,木不曲直也。

[12]

后来,《晋书·五行志》沿用了这段描写。

[13]

这里可以看出,由于成都王颖军队在战争一开始,就遭遇到“牙竿折”的不祥之兆,也就是遇到大风折断旗杆的情况。本残片第

4

行“风腾败亦振”,当与此类似。

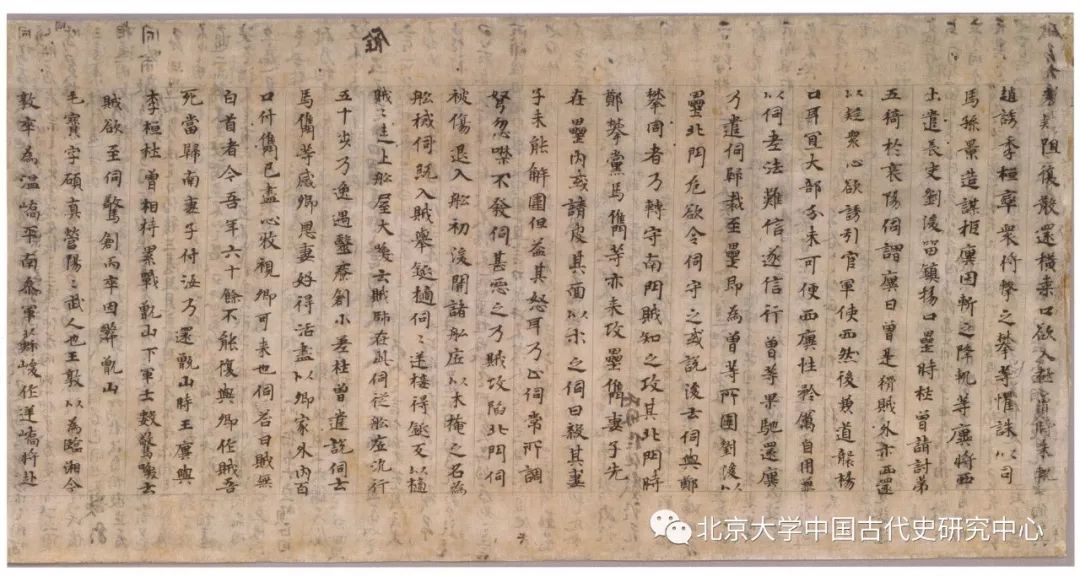

图三 河北磁县出土北朝帝王出行图中的旗帜

图三 河北磁县出土北朝帝王出行图中的旗帜

(来源:《磁县湾漳北朝壁画墓》,科学出版社,

2003

年,彩版

58

页)

唐朝李翰的《三名臣论》有“语功则信焉,语才则不尔,才生于代,功与运成”

[14]

,残片第

3

行“语才则理归”可能与此类似。此外,唐朝常见的避讳字有“治”、“世”等。第

3

行的“理”也有可能是避“治”字讳而改。

最后再次看到第

2

行“颖为代王”。司马颖无疑是没有做过代王的。做过代王的是早逝的司马演以及司马颖的对手司马晏。司马颖的儿子在司马演死后,继承了后者的封爵,但是王号已经改变。笔者推测,这句话可能是就司马晏而言的。结合第

3

行“语才则理归”,这两行的文字可能是在回顾描写人物的生平性格等。就语法而言,《宋书·五行志》有“晋恭帝之为琅邪王时”

[15]

,《晋书·刘聪载记》有“卿为豫章王时”

[16]

。因此,这里有可能叙述司马晏和司马颖的关系,而后提到司马晏为代王时的经历之类,可断句为“颖,为代王(时)”。

3

、小结

通过以上的分析,我们可以推测出,该残片的内容很有可能涉及“八王之乱”。但我们仍然难以为其定名。这除了该残片本身原因之外,其实还与诸家旧晋史以及唐修《晋书》的内容性质有关。

事实上,通过回顾现存的中古时期各种晋史写卷,我们会发现,除唐修《晋书》因有传世本,可准确定名外,其余写卷的定名均有争议。由于中古的晋史著作往往存在同一史源,容易形成同质化的史料群,所以定名起来颇有难度。

关于诸家旧晋史和唐修《晋书》的关系,聂溦萌有最新的研究。据其研究,唐修《晋书》和王隐《晋书》以及何法盛《晋中兴书》有很大的联系。“唐修《晋书》以臧荣绪为本,臧书又以王隐、何法盛为本,这一传承在唐修《晋书》中留下了痕迹”

[17]

。聂文将东晋部分的传记分为三组,其中第一组“在大致继承王隐《晋书》数卷列传人物次序的基础上,又插入了《晋中兴书》相应家族传的内容”

[18]

,第二组保留了《晋中兴书》家族传的面貌,第三组更有可能来自刘宋的国史。

唐修《晋书》所使用材料来源相当复杂,而且,这些材料因为叙述者立场的不同,就同一事件的描述也会有出入。因此,我们有必要来讨论现存的各种中古时期晋史写本,以期从更广的角度理解本文所讨论的这一残片,同时也可进一步了解中古时期晋史的流传和接受情况。

二、中古时期的晋史写卷叙录

目前,在敦煌、吐鲁番地区发现的唐修《晋书》共计

5

卷,《晋纪》(

?

)

1

卷,《晋阳秋》(

?

)

1

卷。但事实上,《晋纪》(

?

)、《晋阳秋》(

?

)的定名均有争议。此外,在日本文化厅存有唐修《晋书》

1

卷,故本文现列表如下,然后作简要的叙述。

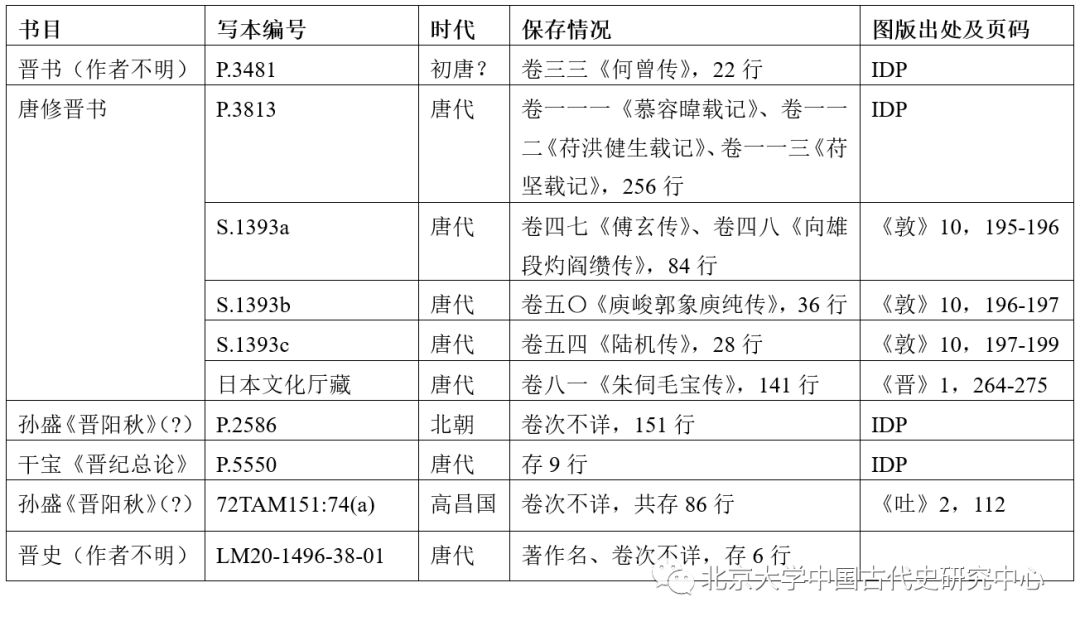

表一 现存中古时期的晋史写本

表一 现存中古时期的晋史写本

(图版资料来源:IDP=InternationalDunhuang Project(国际敦煌项目)网站http://idp.nlc.cn/(2017/10/10);《敦》10=黄永武主编:《敦煌宝藏》第10册,新文丰出版公司,1982年;《晋》1=渡邉义浩、高桥康浩:《晋书校补·帝纪(一)》,大东文化大学东洋研究所,2013年;《吐》2=唐长孺主编:《吐鲁番出土文书》贰,文物出版社,1994年。)

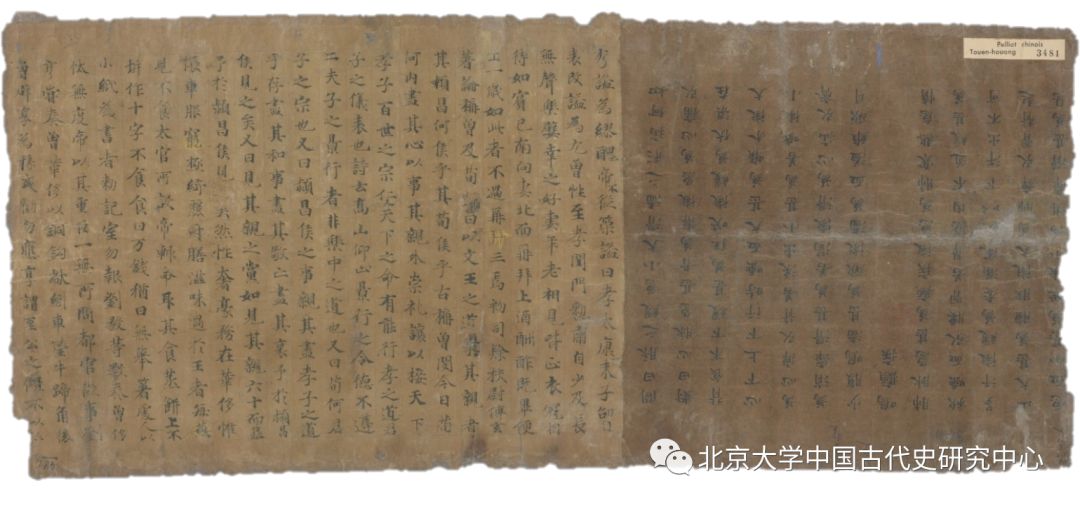

1

、

P.3481

《晋书》卷三三《何曾传》

存

22

行,每行约在

17-18

字,背面为佛经。王重民最早发现并定名

[19]

。但王重民怀疑不是唐修《晋书》,因为该残卷“书法古拙,装潢甚都,卷中世字不缺笔,故疑或非今本《晋书》”

[20]

。在王重民之后,学界基本上认同该写本早于唐修《晋书》。其后,“研究者认为这个《晋书》写本很可能是南朝齐隐士臧荣续撰写的《晋书》”

[21]

。按该残卷内容与唐修《晋书》的不同之处,诸如“景行”作“景行行止”之类,也可能是抄写者造成的,未必就是作者不同。且南朝的《晋书》是否有条件北传到敦煌?这值得怀疑。此外,该写卷书法精美,背面有抄写佛经,或原为敦煌官学所藏,后辗转至寺院,供抄经之用。

图四 P.3481《晋书》写本

图四 P.3481《晋书》写本

2

、

P.3813

唐修《晋书》卷一一一《慕容暐载记》、卷一一二《苻洪健生载记》、卷一一三《苻坚载记》

卷一一一存

24

行,卷一一二存

112

行,卷一一三存

120

行,每行约在

30-35

字,有朱笔句读,背面为《文明判集》

[22]

。王重民最早发现并定名

[23]

,“较今本文字删节十二三,然验其删节之处,可知的是太宗御定之本,非别家《晋书》也。至于文字异同,则多较今本为胜”

[24]

。按该写卷背面《文明判集》有界栏,每行在

27

字左右,可知抄写《文明判集》在前,抄写《晋书》在后。我们知道,判文为唐代入仕所必备,《晋书》的内容可为判文创作提供素材;而且该《晋书》是节抄本。因此,该写卷应该是敦煌当地官宦之物。

图五 P.3813 唐修《晋书》写本

图五 P.3813 唐修《晋书》写本

3

、

S.1393a

唐修《晋书》卷四七《傅玄传》、卷四八《向雄段灼阎缵传》

4

、

S.1393b

唐修《晋书》卷五〇《庾峻郭象庾纯传》

5

、

S.1393c

唐修《晋书》卷五四《陆机传》

以上三种,卷四七存26

行,卷四八存

58

行,卷五〇存

36

行,卷五四存

28

行,每行约在

27

字。翟理斯(

LionelGiles

)首先发现并定名,且将写本时代定在公元

9

世纪之前

[25]

。赵贞对此有细致的研究

[26]

。据赵贞认为,“总的来看,本卷记录的是列传第十七、十八、二十、二十四均极简略,大致是摘抄和简化《晋书》而成。确切的说,本卷就是《晋书·列传》的简化和节略本子”

[27]

。赵贞又通过写卷中,“世”、“民”缺笔,避“诏”讳而不避“旦”讳的情况,推断该抄本年代在武后时期。

图六 S.1393 唐修《晋书》写本

图六 S.1393 唐修《晋书》写本

6

、日本文化厅藏唐修《晋书》卷八一《朱伺毛宝传》

卷八一,存

141

行,每行

16

字,背面为佛典注疏。渡邉义浩、高桥康浩对此有录文,并根据百衲本、中华书局本作校勘

[28]

。该写卷末尾跋语中有“近江石山寺藏唐人书《左传》、《史记》、《汉书》零本数卷,卷背皆书佛典。盖入唐求法僧所赍来者也。其书背面共笔法遒美,楷行绝妙。顷余购得唐人书《晋书·桓伊毛宝等列传》零本一卷,书法稍后,与石山本相类,卷背书因明四种相违疏文,高野大师所书”

[29]

。按该写卷书写的工整程度比上述数种唐修《晋书》写本要好,而且和中华书局本仅有个别字的差异,是一个完整的抄本,而非节抄本。

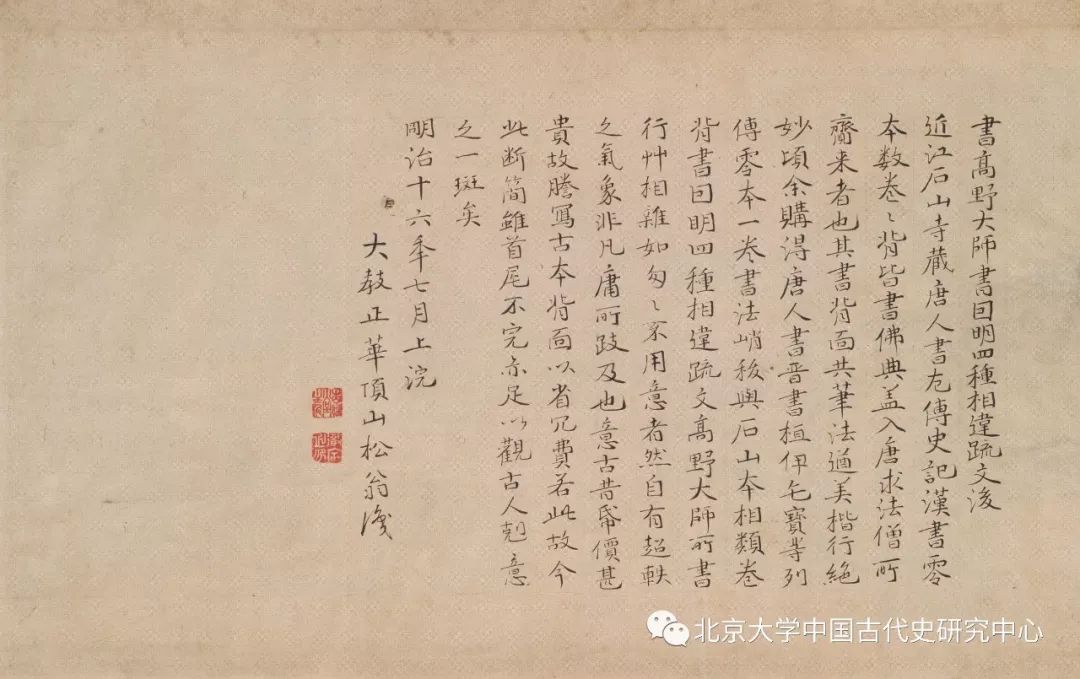

图七 日本文化厅藏唐修《晋书》写本

图七 日本文化厅藏唐修《晋书》写本

图八 日本文化厅藏唐修《晋书》写本跋语

图八 日本文化厅藏唐修《晋书》写本跋语

7

、

P.2586

孙盛《晋阳秋》(?)

记叙晋元帝太兴二年(

319

)二月到六月的史事。存

151

行,每行约为

18

字。罗振玉定名为邓灿《晋纪》并作跋语

[30]

。周一良怀疑这不是邓灿《晋纪》,而应该是孙盛《晋阳秋》,因为“诸书所引《晋纪》大都文字简洁,所引孙盛《晋阳秋》则颇详尽”

[31]

。王重民在《敦煌古籍叙录》中收入罗振玉原跋

[32]

,但在标题后加了一个问号,即“晋纪(?)”,以示对罗振玉定名的怀疑。饶宗颐支持周一良的观点,认定该写本为《晋阳秋》残卷

[33]

。岩本笃志则认为暂定“晋史残片”比较合适

[34]

。罗振玉认为,“此卷书法至精,其中别枸之字,与六朝碑版同,而隋唐诸帝讳,若忠坚虎昞渊世民等字,皆不讳,为隋唐以前写本无疑”

[35]

。

图九 P.2586 孙盛《晋阳秋》(?)写本

图九 P.2586 孙盛《晋阳秋》(?)写本

8

、

P.5550

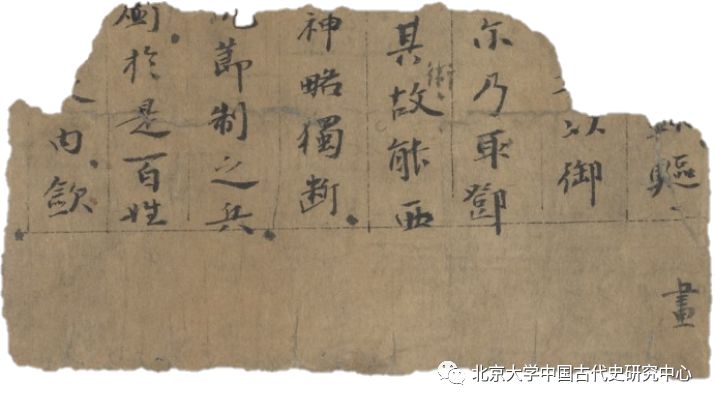

干宝《晋纪总论》

存

9

行,经必定每行约为

20-21

字,有墨笔句读,第

1

行地脚外有“画”字,第

4

行“术”作“事”。该写本在王重民《敦煌古籍叙录》、商务印书馆编《敦煌遗书总目索引》中均未收入

[36]

。《敦煌遗书总目索引新编》根据法国目录,将其定名为“晋纪残片”

[37]

。《法国国家图书馆藏敦煌西域文献》收有图版

[38]

。郝春文进一步认为,这“应是《晋纪总论》的一部分”

[39]

。按这段话可在《文选·晋纪总论》中找到。对应文字(用边框表示)为:

史臣曰:昔高祖宣皇帝以雄才硕量,应运而仕,值魏太祖创基之初,筹划军国,嘉谋屡中,遂服舆

轸,驱

驰三世。性深阻有如城府,而能宽绰以容纳,行任

数以御

物,而知人善采拔。故贤愚咸怀,小大毕力,

尔乃取邓

艾于农隙,引州泰于行役,委以文武,各善

其事。故能西

禽孟达,东举公孙渊,内夷曹爽,外袭王陵,

神略独断

,征伐四克。维御群后,大权在己。屡拒诸葛

亮节制之兵

,而东支吴人辅车之势。世宗承基,太祖继业,军旅屡动,边鄙无亏,于是百姓与能,大象始构矣。玄丰

乱内,钦

诞寇外,潜谋虽密,而在几必兆。

[40]

按尽管这段文字可确定为《晋纪总论》。但由于《文选》完整收录了干宝的这部分史论,因而我们仅凭此仍难以断定这是《晋纪》写本的一部分。或许它实际上来自《文选》,这样的情况也有可能。

图一〇 P.5550 干宝《晋纪总论》写本

图一〇 P.5550 干宝《晋纪总论》写本

9

、

72TAM151:74(a)

《晋阳秋》(?)

记叙惠帝永康元年三月到四月史事,共存

68

行,每行约在

23

字。王素发现并定名

[41]

。陈国灿、李征也认为是《晋阳秋》,并怀疑写本为东晋太元年间的写本,后在北方流传

[42]

。町田隆吉、岩本笃志则认为暂定为“晋史残片”比较合适

[43]

。定为《晋阳秋》的关键在于,《世说新语》注引《晋阳秋》中出现了与写本内容相似的句子

[44]

。相信随着晋史研究的发展,对该写本的理解会不断深入。

图一一 72TAM151:74(a)《晋阳秋》(?)写本

图一一 72TAM151:74(a)《晋阳秋》(?)写本

三、结 语

通过对现存晋史写卷以及若干晋史印本的分析,我们可以得出以下认识:

1

、目前,敦煌写卷的唐修《晋书》残卷,都是节抄本。在唐代,唐修《晋书》地位不及《汉书》、《史记》、《东观汉记》(开元后被《后汉书》取代)“三史”,不属于科举考察范围。但是,唐修《晋书》题为唐太宗御制,加之晋史在唐代具有垂鉴功能,因此仍然在唐代士大夫涉猎的范围之内。

P.3813

唐修《晋书》节抄写卷背面为《文明判集》,这可能为敦煌当地官宦所藏,目的在于涉猎史事,也可能是为写判文提供素材。

2

、在唐代,除了唐修《晋书》外,孙盛《晋阳秋》等史书仍在流传。藤原佐世《日本国见在书目》收录有若干晋史史籍,分别为:唐修《晋书》

130

卷,王隐《晋书》

76

卷,《晋书评》

1

卷,孙盛《晋阳秋》

30

卷,檀道鸾《续晋阳秋》

30

卷,萧方《三十国春秋》

30

卷,马总《建康实录》

20

卷,司马绰《晋书抄》

30

卷,《晋起居注》

30

卷,崔鸿《十六国春秋》等

[45]

。司马光《资治通鉴》引用的书目包括《三十国春秋》、《十六国春秋》、《晋阳秋》等

[46]

。说明这些书籍到宋代仍然有完整本流传。但值得注意的是,干宝《晋纪》不见于《日本国见在书目》,这说明在中唐时期,干宝《晋纪》的受众已十分有限。故

P.5550

干宝《晋纪总论》未必来自《晋纪》原卷。

3

、吐鲁番在唐代属边远地区,中原的书籍在边地本来就传播不易。日本皇室在平安时代悉心收集中国典籍,上文提到的《日本国见在书目》即是此时收录书籍的一份详细书目。在诸家旧晋史中,仅有《晋阳秋》、《续晋阳秋》以及王隐《晋书》等见在,九家《晋纪》俱未收录,这可以反映诸家旧晋史在中唐后的保存情况。目前所存两份疑似《晋阳秋》写本,一是记叙“八王之乱”,一是记叙“永嘉之乱”后不久的史事。唐修《晋书》节抄本中,也有对《载记》的摘抄。这些写卷都对应了战争、外族入侵,这似乎与当地作为边境的形势不无关系,或许包含以史为鉴的功能。本文所讨论的这一残片,内容也是“八王之乱”的史事。这不能排除是当地阅史的一种传承。

因此,如果从

LM20-1496-38-01

内容出发,结合唐代晋史的保存情况,以及古写本的发现情况,该残片或许也属于《晋阳秋》的一类诸家旧晋史之一。但由于文字过少,且无其他证据,我们目前宜定名为“唐写本晋史残片”。

现在,由晋史写卷的讨论出发,我们还可以衍生出更深层次的问题——晋代对唐代有什么样的影响?这是自陈寅恪《隋唐制度渊源略论稿》问世以来,就被不断思考的问题。“八王之乱”伴随着外族的入侵,汉晋旧帝国崩溃,带来了东亚世界的大调整,最终形成隋唐帝国。事实上,唐代不仅许多制度都滥觞于晋代,在文学中也是如此。比如李白的诗中,常见诸如“脚着谢公屐,身登青云梯”之类的句子;王羲之在唐代被尊为“书圣”,这样的例子可以举出很多。我们在敦煌的类书中,也可以找到晋代的事迹

[47]

。事实上,正是因为唐朝人的不断渲染,像竹林七贤、王谢子弟等晋代的经典形象才能代代流传。相信对于晋史写卷的讨论,有助于我们作更全面的思考。

(作者学习单位:北京大学历史学系)

*

本文系旅顺博物馆、北京大学中国古代史研究中心、中国人民大学国学院合作项目“旅顺博物馆藏新疆出土汉文文书整理与研究”

[

即“教育部人文社会科学重点研究基地北京大学中国古代史研究中心重大项目(项目编号

16JJD770006

)成果”

]

成果之一,对项目组成员给与的帮助表示衷心感谢。

[1]

“晋史十八家”的说法,最早见于[唐]刘知几撰:《史通·古今正史》,见赵吕甫校注:《史通新校注》“外篇”,重庆出版社,

1990

年,第

720

页。关于诸家晋史的情况,参见金毓黻:《中国史学史》,上海古籍出版社,

2013

年,第

70-74

页;王树民:《十八家晋书》,《文史》第

17

辑,

1983

年,第

269-271

页。

[2]

如无特别提示,本文所列《晋书》俱指唐修《晋书》。

[3]

参见雷闻:《唐代的“三史”与三史科》,《史学史研究》

2001

年第

1

期,第

34

页。

[4]

CBETA,T14, no. 475, p. 537, c13

。

[5]

[刘宋]范晔撰:《后汉书》卷二八《冯衍传》,中华书局,