闵乃大如同一颗耀眼的流星在东方划过,由于华罗庚盛情邀请,他成为中国计算机的开拓者之一。1953年1月,他为组长的数学所计算机组正式开始工作。

在清华大学的中科院数学所办公楼,计算机组在二楼右侧第一间。现为幼儿园办公楼。

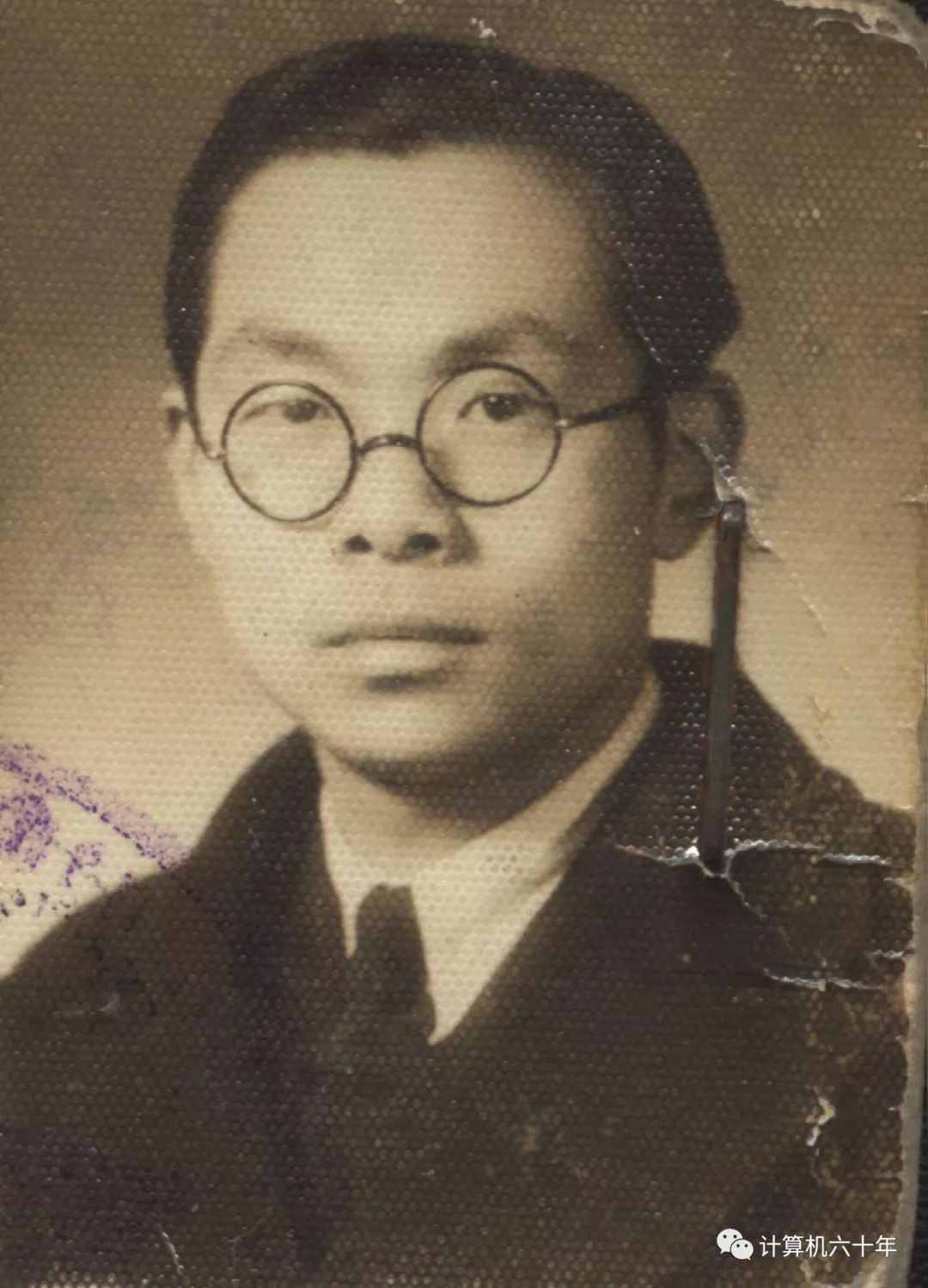

闵乃大,1937出国护照照片。

闵乃大,1949 年带着在德国十一年学习与工作的经验成果和博士学位回国。他是国家科学规划委员会计算技术和数学规划组26 位成员之一。

他是中国第一个计算机组组长。他是中苏科学合作谈判中方关键成员之一,参与了计算机生产谋略决策。

1956 年、1957 年,闵乃大任团长率队赴莫斯科访问两次。1957 年12 月,闵乃大随“中国科学技术代表团”赴苏,出访期间,他奉命专程回国请示制造计算机的决策方案,很可能是涉及工业生产的具体安排,12 月底重新返回苏联继续谈判。

1956 年3 月8 日,闵乃大率中国第一

个访苏计算机代表团抵达莫斯科,前排(左起),闵乃大、列别捷夫院士,后排,张效祥、徐献瑜、胡世华、谢

尔巴柯夫、吴几康、袁兆鼎(翻译)。

1956 年9 月11 日, 闵乃大

(中排左四)率计算技术考察团访苏,得到热情接待。

代表团受到苏联热情接待,闵乃大(中)

。

闵乃大的家乡如皋是长江三角洲最早见诸史册的古邑,民国时期就是沿海最早对外开放的县市之一。闵氏祖上农耕经商,虽父辈家道败落,生活颠沛流离,他仍在亲戚家就读私塾、插班公立小学高年级毕业,考取东南大学附属中学,后至上海君毅中学高三就读,1932 年考入清华大学电机系,1936 年毕业后短期任职浙赣铁路,1937 年赴德留学,当年全国赴德公费名额共52 人。闵乃大在柏林考入卡劳腾堡工业大学,1940 年毕业,1944 年获得该校电工专科博士学位, 在Schoneberg Mix & Genest 实验室师从名教授考尔(W.Cauer),并担任助手四年多,师生共同申请脉冲压缩技术专利,他还在哥廷根大学的数学研究所工作近九个月。

1948 年2 月和8 月,清华大学校长梅贻琦两次聘请闵乃大回国任教,校长用毛笔签名并盖上清晰的私章红印,古法绵纸聘书虽薄,却给人厚重的历史感。

1949 年春,闵乃大绕道回国途中,到美国麻省理工学院做研究,并在哈佛大学无线电实验室短期工作,是年暑假回到北京,在清华大学电机系任教.。

1950 年9 月23 日,邮电部部长朱学范、副部长王诤签名聘任闵乃大为邮电部电信研究所顾问,每月车马费300 斤小米。

1954 年3 月16 日,铁道部滕代远部长聘任闵乃大为铁道研究所铁路电务技术委员会委员。

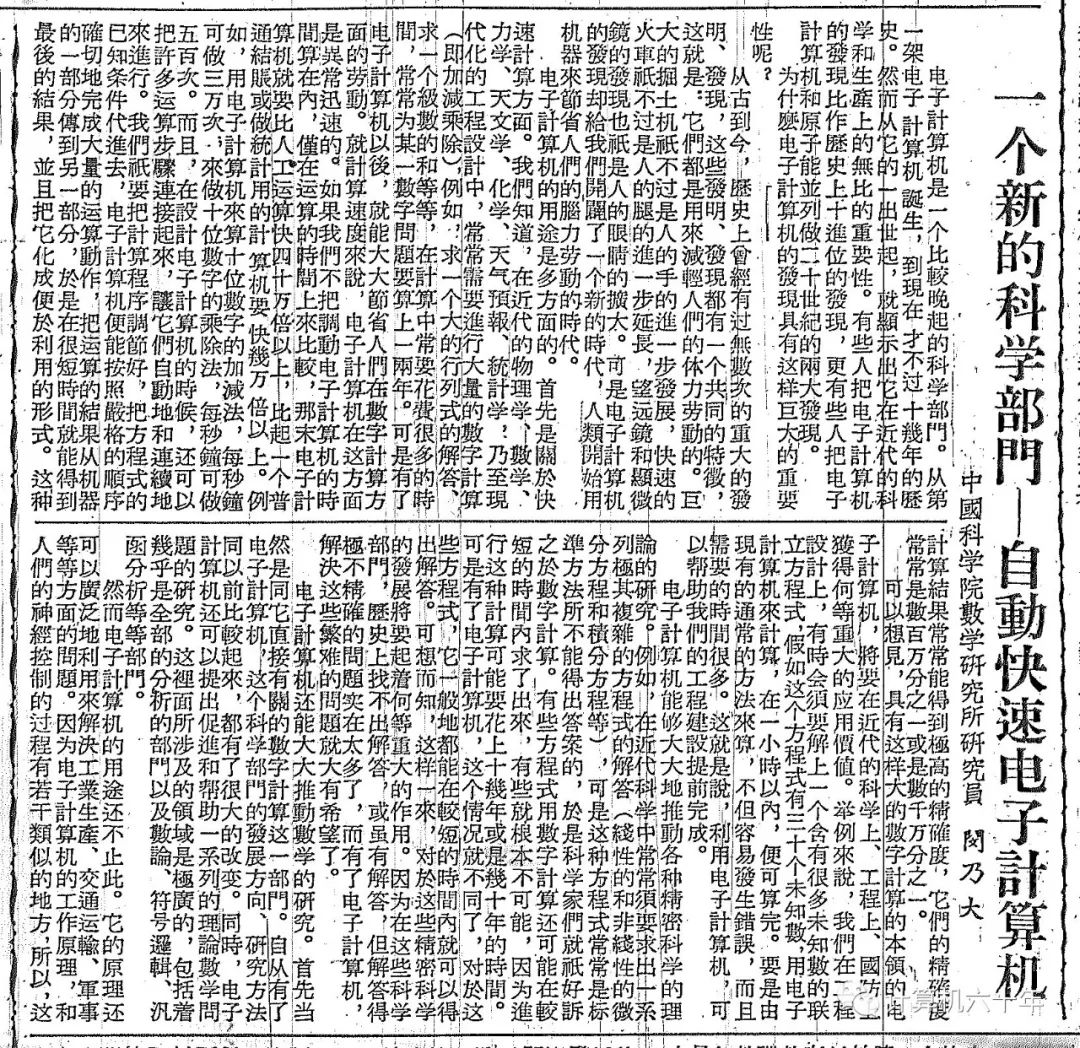

1955 年11 月14 日,闵乃大在《人民日报》上发表《一个新的科学部门——自动快速电子计算机》,文章系统介绍了计算机这种“人类智力放大工具”,指出:历史上的发明,“都是用来减轻人们的体力劳动的”,但电子计算机的发明,“却给我们开辟了一个新的时代,人类开始用机器来节省人们的脑力劳动的时代”。这一叙述,将计算机从一种计算工具、装置,提升到了一种技术革命。从这篇文章里,可以看出当时中国国内对计算机的认识,已经从科学、从功能,升级为与原子能相提并论的“重大发现”。“十几年的时间,显示出它在近代的科学和生产上的无比的重要性。”这是《人民日报》发表的第一篇有关计算机的文章。

五十多年前,闵乃大就意识到电子计算机能促进和帮助理论数学的研究,包括数论、符号逻辑、泛函分析等等,对于当时众多的管理干部和科技人员来说,“用机器来减轻脑力劳动”,还是难以理解的。

1955 年12 月24 日,闵乃大完成《线性网络中预给工作递输函数由损耗网络元素实现的理论》,1957年6 月出版。闵乃大在此书序言中指出,撰写著作能够顺利进行,是和数学所的安静并有研究气氛的环境密切相关的,他向华罗庚先生表示感谢。他还说:线性网络的应用,已经不限于电信科学,它在自动控制、电模拟、电声学、力学和一切线性系统中的抗振荡的问题等等之中,都有应用。这门科学已从电信科学范围中抽象地提炼出来,成为一门独立的基本科学。闵乃大治学严谨,注重基础理论,学术造诣甚高。

1955 年,由钱学森和闵乃大两位学者在化学所礼堂对中科院全院助理研究员讲授科研方法,时间持续了整个下午。

1956 年1 月,国家首次向自然科学家颁发科学奖,获奖者有华罗庚、钱学森,闵乃大则在主席台就坐。

闵先生以数学作为交流的语言,和华罗庚、钱学森两位大师成为挚友。在数学领域,闵乃大同华罗庚对话,在力学方面,他又与钱学森探讨。

1958年,中科院吴有训副院长批准闵乃大全家返回东德,不久他们移居西德。

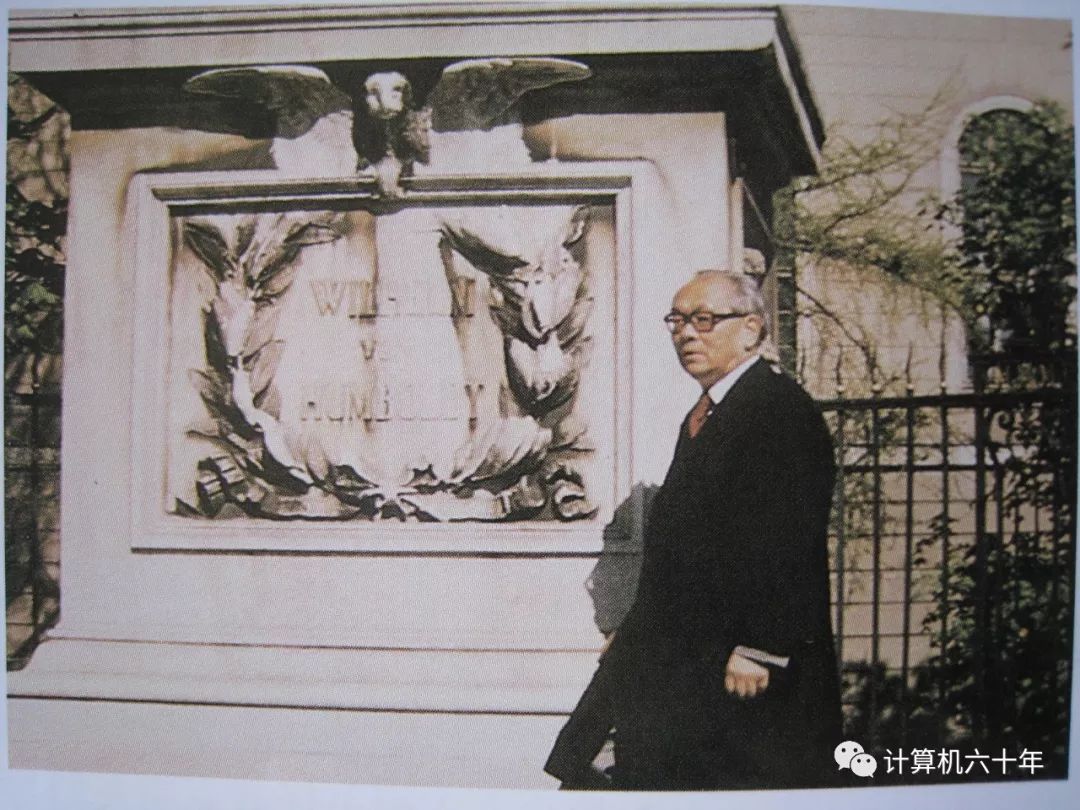

闵乃大在他女儿就读的柏林洪堡大学门外,2010年,作者徐祖哲在柏林找到这个位置留影。

闵乃大夫妻与儿子在斯图加特家中

简历:

闵乃大,教授,1911年5 月2 日出生,江苏省如皋县石庄人,1936 年清华大学毕业,获电机工程学士学位,1937 年公费留学德国,1940 年自柏林卡劳腾堡工业大学毕业,1944 年获该校博士学位。1949 年回国执教清华大学,任电机系电讯网络研究室主任,1953 年后,任中科院数学所计算机组组长,数学所、近代物理所、计算技术研究所研究员,2002年5月在德国斯图加特市逝世。

公众号《计算机六十年》文章推荐:

西军电的专业和前两台计算机

吴立人院长受命创建成都电讯工程学院

北京航空学院计算机从专业到系

“

漫谈计算机

”

和吴几康先生

赵忠尧先生和近代物理所

北大计算机创始人张世龙的沉浮

许孔时:温文儒雅,博闻强记

跨洋寻觅周寿宪的人生数据

第一台计算机和张梓昌

莫根生:一位百岁老人的计算机历程

康继昌让计算机上天飞翔

乌家培:见证计算机和信息经济

张绮霞:目光清澈的女程序员

哈工大计算机专业50年庆典的价值

中国信息化是何时开始的?

在华罗庚家里作出的决定

从原子弹到计算机的华罗庚

钱学森举足轻重的发言决策计算机

做计算机靠苏联还是自己动手?

中国人走上数字大道六十年

中国人是什么时候知道计算机的?

周恩来与新中国的恶性肿瘤防治调查(摘录)

计算机:不断跨越的六十年

中国人是什么时候知道电子计算机的?

计算机和全国军工企业质量整顿

向集成电路计算机进军的回顾

外部设备因用户需求才有系统地位

薛暮桥的统计机械化和自动化

中国计算数学的起步

电话专业为计算机事业挑大梁

胡建平:

不断创新的计算机人生

长途迁徙历经磨难的几个计算机专业

中国重点高校计算机专业的起源

新中国赴苏公派计算机留学生

朱鹏举的赴苏留学记忆

计算机训练班堪比黄埔,开创教育新模式

谁是最先填报计算机志愿的人?

感恩科大:计算数学的航空岁月

人民大学:开创信息专业先河

靳进善:工农兵结缘计算机

培育计算机人才训练班建奇功

最早与计算机合影的中国人

在系列机上自主开发数据库

中科院早期人事工资趣谈

在华罗庚家里作出的决定

中科院计算技术研究所筹委会隆重成立

第一个计算机组在物理所

酒仙桥电子基地拔地而起

东西南北和上天的计算技术研究所

北京理工大学计算机创业前后

杭州将建设亚洲第一座计算机博物馆

软件技术:从研究室争论研究所

上海交通大学计算机专业的“运动战”

计算机事业的开拓者——王正

为十二大计票的宽行汉字针型打印机

15所与防空指挥自动化系统

周恩来与新中国的恶性肿瘤防治调查(摘录)

计算机技术情报的编辑出版记载着产业进程

哈军工研制441-B

Ⅲ

:

任连仲口述

兵器试验中心数字弹道的传奇

打算盘的士兵和向计算机的过渡

胡守仁:

一辈子当兵(雷达\计算机)

国防工业老战士——李庄

在系列计算机上自主开发数据库

最早与计算机合影的中国人

国家荣誉:

康鹏电路和“发明证书

电信“可视图文”生不逢时

昙花一现的“图文电视”

纪念“天降大任”的虞浦帆先生

兵器试验中心数字弹道的传奇

甘鸿:

记忆是电脑的灵魂(全)

中科院计算所为何筹备了三年?