⇱ 懂不懂艺术都能看懂的

象外

David Zwirner

本文部分图片由大卫·卓纳画廊提供

谁是

大卫·卓纳

David Zwirner

?

答案可以是:

世界顶级画廊主

(Gallerist)

和

顶级艺术经销商

(Art Dealer)

位于纽约、伦敦、香港的5家同名画廊

代理着全球超过60个艺术家和艺术家遗产

——

他们中的许多堪称“美术馆级别”;

每年卖掉5亿美元,

即超过34亿元人民币的艺术品;

英国顶尖艺术杂志

ArtReview

最新评选的

2018年Power 100榜单上的第一名

换而言之,

至少他是

2018年全世界最有影响力的艺术届人士;

他被比拟为另一个拉里·高古轩

(Larry Gagosian)

想了解高古轩?看下面这篇文章:

一年卖掉10亿美元画,世界顶级画商是怎么工作的?

虽然他从未承认过这种对比的合理性

“别忘了,我比他年轻20岁”,

他说。

两者不同之处或许还有:和做过音像店、书店、超市店员、停车场经理,没上过一天艺术史课,甚至在其童年连一次博物馆都没进过的高古轩不一样——

大卫·卓纳是骑在父亲肩膀上看展览长大的。

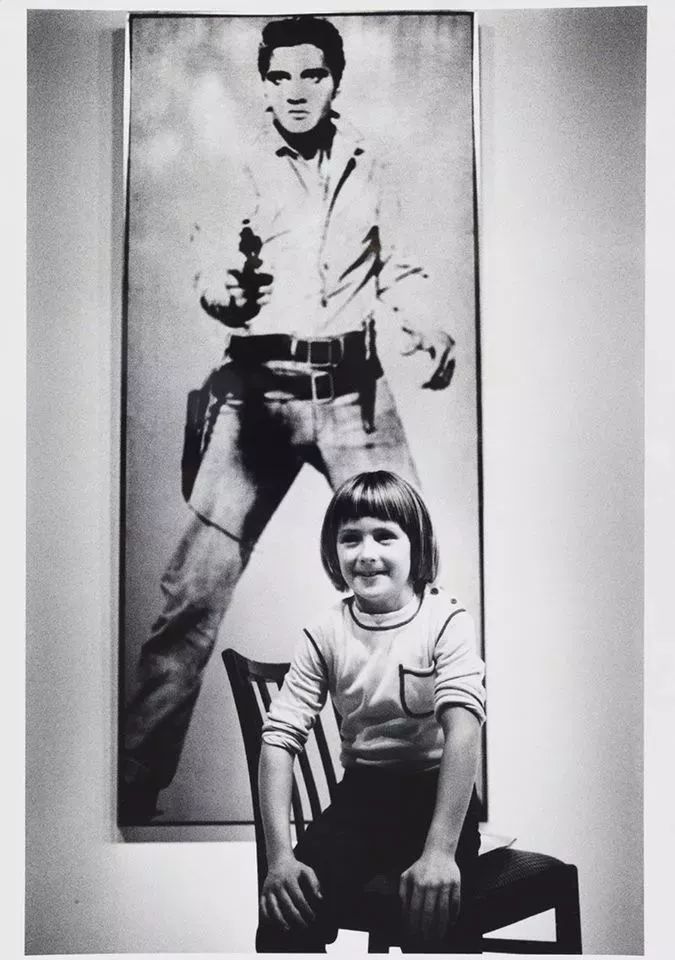

小时候的大卫·卓纳,相信你已经认出来了背后安迪·沃霍尔那幅猫王

他的父亲,鲁道夫·卓纳,是当年科隆艺博会

(Kölnart Kunstmarkt)

的联合创办人之一——而这个艺博会,就是如今让艺术圈和艺术爱好者趋之若鹜的

巴塞尔艺博会

的前身。

作为欧洲最显赫的艺术经销商之一,鲁道夫·卓纳将第一代美国艺术家引入了欧洲市场——都是些后来雄踞当代艺术史的名字,比如安迪·沃霍尔

(Andy Warhol)

、赛·托姆布雷

(Cy Twombly)

、克莱斯·奥登伯格

(Claes Oldenburg)

、罗伊·利希滕斯坦

(Roy Lichtenstein)

等,作品都在其画廊里展出过。

有一阵子,鲁道夫的画廊里还摆着一张用毛毡包裹着的约瑟夫·博伊斯

(Joseph Beuys)

的钢琴。

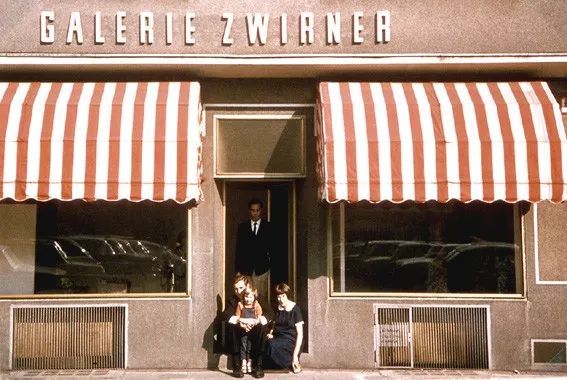

Galerie Zwirner——大卫·卓纳父亲当年的画廊

家,就在画廊的二楼。

大卫·卓纳后来回忆说,屋子里的每个角落都充满了艺术品,“比如我们的饭厅里就曾经放着40个沃霍尔的Brillo盒子,我小时候在那后面跟家人玩捉迷藏”。

安迪·沃霍尔和他的Brillo盒子

不过,父子之间并不怎么谈论艺术。大卫·卓纳感兴趣的是音乐——他学习爵士乐和鼓。

鲁道夫一家移居纽约后,卓纳在16岁返回科隆上学,几年后又考上纽约大学音乐系,玩音乐,做现场演出,梦想成为一个音乐家。

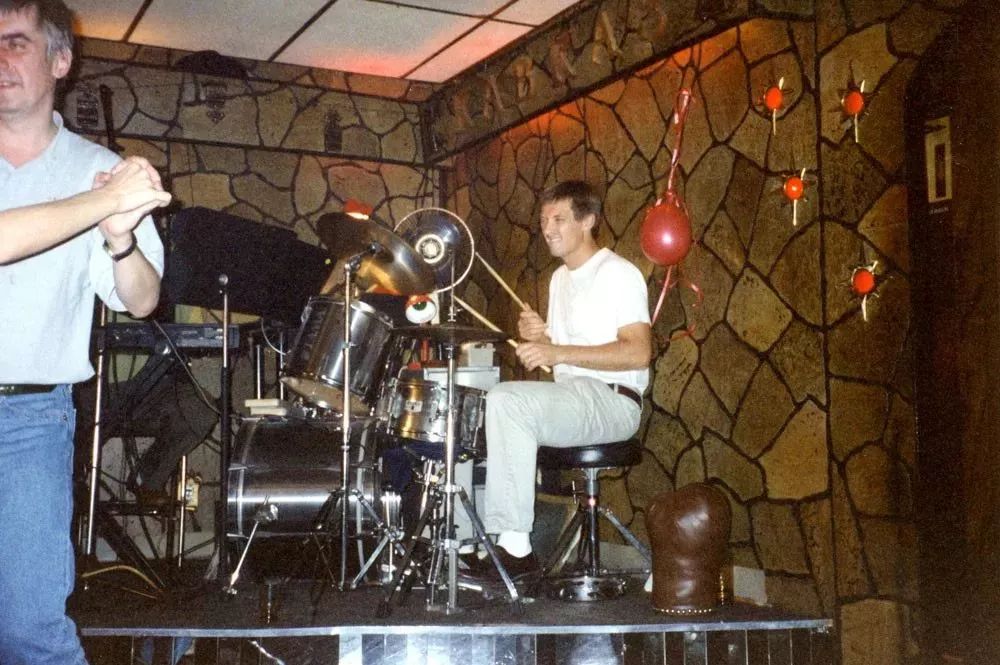

看到后面打鼓的年轻人了吗?那就是大卫·卓纳

显然,这事儿没有成功——

毕业后他进入父亲朋友在汉堡开办的唱片公司打杂,做音乐制作人,随后又辞职,直到有一天他告诉父亲:他想做一个画商。

鲁道夫显示出了父亲的大度:他选择退出,为儿子铺路,而非做儿子的竞争者。

1991年,大卫·卓纳被介绍到纽约的画商Brooke Alexander旗下做学徒

(是的,那也是一门手艺活儿)

,两年后,他在纽约的Greene Street上创办了自己的画廊,名字,当然就叫:

David Zwirner。

传奇,就这么开始了。

•

•

•

大卫·卓纳,和他身后的纽约第一家David Zwirner画廊

某种程度上,对一个画商来说,那并不是一个好时代——

纽约艺术品市场正处于严重的退潮期。

创业伊始,这位年轻的老板时常踩着滑板车上班;画廊里只有一台弗德希牌冷气机,没有任何暖气;如果两个助手忙碌起来,办公桌就没有足够的地方留给他。

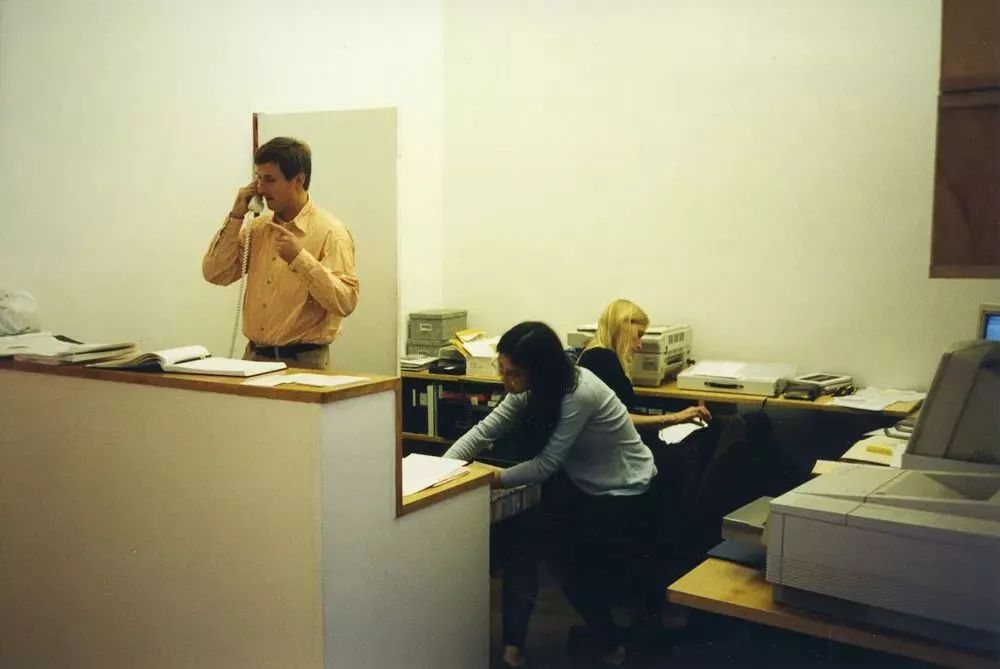

1995年,大卫·卓纳在画廊里,中间两位女士后来都成为了画廊的高级合伙人

不过——

“很多人还在束手无策或者发呆的时候,我可以全神贯注地投入其中。”大卫·卓纳说。

但如今,点开David Zwirner画廊的网站,如果你熟悉艺术圈,你会发现里面闪耀着的漫天星光:

草间弥生2013年在大卫·卓纳画廊个展的现场

从尼奥·劳赫

(Neo Rauch)

、费利克斯·冈萨雷斯-托雷斯

(Felix Gonzalez-Torres)

到吕克·图伊曼斯

(Luc Tuymans)

,从约瑟夫·阿博斯

(Josef Albers)

、黛安·阿巴斯

(Diane Arbus)

、玛琳·杜马斯

(Marlene Dumas)

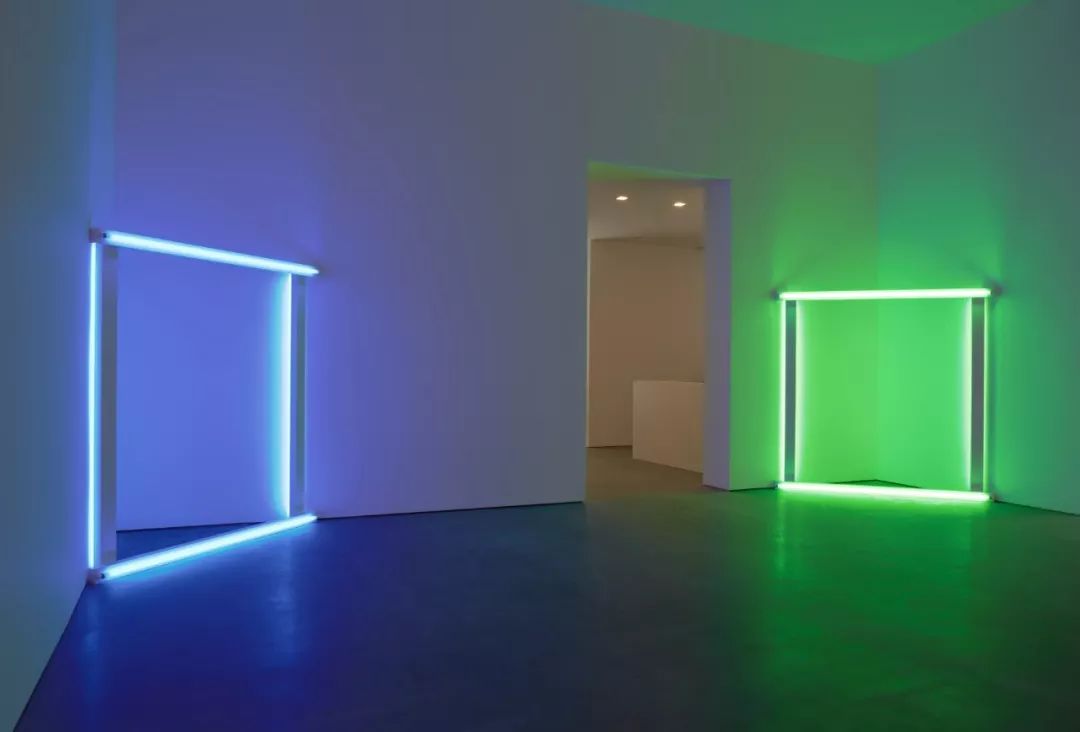

到丹·弗拉文

(Dan Flavin)

、唐诺德·贾德

(Donald Judd)

和杰夫·昆斯

(Jeff Koons)

……

从上至下:依次是玛琳·杜马斯、尼奥·劳赫、丹·弗拉文在大卫·卓纳画廊的展览现场

别忘了,还有沃尔夫冈·提尔曼斯

(Wolfgang Tillmans)

、草间弥生

(Yayoi Kusama)

,以及克里·詹姆斯·马绍尔

(Kerry James Marshall)

——这三位都在2018年的ArtReview Power 100榜单上排进了前20名,克里更是挤到了第二名的位置。

——不熟悉的话,相信我们就够了。

大卫·卓纳画廊,冈萨雷斯·托雷斯和沃尔夫冈·提尔曼斯的展览现场

据《华尔街日报》的2018年年初的报道,在过去五年,大卫·卓纳代理的艺术家在全球40个国家的博物馆/美术馆举办了近250场个展。

2017年,大卫·卓纳位于纽约、伦敦和香港的五家画廊一共售出了约

1400件艺术品

,价值超过

5亿美元

。

1993年,这位德国青年花了大约

3万

美元装修费在纽约开张了第一家画廊。

25年后,已经成为

世界顶级画廊主

的大卫·卓纳宣布:纽约的第四个空间将于2020年落成,操刀者是意大利明星级建筑师Renzo Piano,预算是:

5000万美元

。

这一切是怎么发生的?

当然和“卓纳”有关——这个姓氏在艺术圈本身就意味着别人无法比拟的优势。

比如当第一家画廊开张后,大卫·卓纳就迅速卖出了第一件作品——别人委托的里希特的绘画。

但显然,能到今天的位置,光靠“卓纳”也是行不通的,所以我们和大卫·卓纳通过邮件的形式聊了聊,他是怎么卖画的事情。

(访谈全文见文末)

高古轩会说,“没有人真的需要一张画。”

他的理由是:“艺术品的价值是创造出来的,是一个群体来界定它值多少钱,而维系这个价值体系,就是一个画商的工作——不是做几单生意那么简单,而是要确保,让大家觉得重要的那些艺术品真的那么重要。”

但在比高古轩小20岁的大卫·卓纳这里,我们得到了一些不太一样的答案。

比如当我们问:你如何判断一件艺术品的潜力时,和高古轩说的“要创造艺术品的价值”不一样,大卫·卓纳的答案是:

“个人喜爱与直觉”。

依照直觉行事,他也的确是这么做的。

比如他当年推出的第一个个展,是来自奥地利艺术家弗兰茨·韦斯特

(Franz West)

的雕塑,后者在当时的美国几乎无人知晓。

弗兰茨·韦斯特的展览现场

一方面,他当然不轻易放过那些大画廊青睐的大艺术家,但他同样喜欢留意欧洲、美国刚冒出头的那些毫不出名年轻艺术家们。

在他们早期创业的照片中,你也会看到一脸质朴的大卫·卓纳和同样一脸质朴的艺术家们的工作状态:

大卫·卓纳和艺术家Jason Rhoades在一起,1993年

《纽约客》的记者Nick Paumgarten在一篇名为《大卫·卓纳的艺术帝国》的文章里写道,

“以他专注的艺术、风格和藏家人群来说,卓纳并不是先锋者,而是在涨潮期的另一艘大船”。

然而他却把自己打造成了世界上最成功的画廊主和艺术经销商——即便不是唯一的。

如果非要找到背后的方法论,我们大概可以总结为:

找到最好的艺术家,同时找到最好的收藏家。

可能真的是时代变了。

甚至在回复我们的采访中,大卫·卓纳也提到了自己思路的转变:

刚开画廊时虽然我也声称要以艺术家为中心,但作为一个年轻人,我很多时候也许想得更多的还是如何为画廊的利益着想,如何生存下去。但后来我真正意识到他们才是整个画廊绝对的中心,在做每一个决定时,我需要考虑什么对艺术家是好的,而非对我自己。

这不是些说说而已的套话,大卫·卓纳的立身之本就是:“为艺术家服务”。

或者换一个说法:照顾好你的艺术家。

在他这个时代,一个好的画廊主,可能要身兼展览总监、经纪人、出版人、心理医生、图书编辑乃至私人助理等多职。你需要事无巨细地处理艺术家的作品归档、存储、运输、保险、推广等种种工作。

而艺术家呢?他们只管创作。

在前述《华尔街日报》的那篇稿子里,诸多例子也证实了这一点:

2005年加入大卫·卓纳代理名单的丽莎·尤斯塔维奇

(Lisa Yuskavage)

说,

“我可以要求任何我所需要的东西”

;

当图伊曼斯的妻子因忘记带上绿卡而在华盛顿特区机场被美国当局阻止进入时,是卓纳的律师解决了这个问题;

当理查德·塞拉

(Richard Serra)

的雕塑因过于沉重而无法通过陆运进入纽约时,是卓纳画廊支付了运输驳船的费用让展览得以顺利进行;

而当杰森·罗德斯

(Jason Rhoades)

2006年因滥用药物意外死亡时,正在纽约长岛的别墅开始第一天避暑度假的卓纳马上飞去加州,处理艺术家的葬礼。

大卫·卓纳只失去过一个艺术家——那是他最早代理的弗兰茨·韦斯特,后者2001年跳槽去了高古轩,据说此举让大卫·卓纳颇受打击。

不过,在弗兰茨2012年去世六年后,大卫·卓纳成功拿下了艺术家的艺术遗产代理权,算是对高古轩的一种回敬。

大卫·卓纳画廊,塞拉和罗德斯的展览现场

就这样,他代理的艺术家越来越多,名气也越来越大。

签下好的艺术家

(就像经纪公司要签下一个好艺人一样)

,有助于画廊在一个金字塔状的艺术生态中不断向上升级,直至成为一线乃至顶级画廊;

而成为顶级画廊后,当然也就有更大的资本和能力“掠夺”明星艺术家资源,或者干脆自己“造星”。

时至今日,大卫·卓纳已成为当代艺术界的“点金圣手”——

卓纳代理的大部分艺术家

(如果不是每一个的话)

都会被国际一流美术馆看中,继而会成为作品被美术馆收藏的“美术馆级”艺术家,而那不仅意味着艺术家已经或即将受到艺术市场的认可和追捧,也意味着他们极有可能或已经在艺术史上留名。

拥有这样的能力,大卫·卓纳很难不受艺术家们的追随——在2008年意大利Flash Art杂志的评选中,卓纳画廊被评为艺术家最喜欢的画廊。

•

•

•

但握紧最优质和最有潜力的艺术家资源,只是好画廊主/艺术经销商走向成功的闭环中的一部分;

另一部分,

是要掌握最优质的收藏家资源,换而言之,要找到最有钱但又最不轻易抛售收藏品的那一小撮人。

1999年,大卫·卓纳和瑞士艺术经销商Iwan Wirth在纽约上东区合开了一家画廊Zwirner & Wirth,直到十年后他们“和平分手”,此后既是朋友,又是竞争对手。

但在当时,Wirth那个出身瑞士零售业巨擘和大收藏家家庭的妻子,据说为画廊提供了资金和最富有的藏家资源。

他们当年最大的客户之一,是德国工业家族的继承人Friedrich Chrisitian Flick。其他的大客户还包括亿万富翁Mitch Rales、洛杉矶慈善家Eli Broad以及大基金经理Steven Cohen——后者就是花了1200万美元买下达米恩·赫斯特

(Damien Hirst)

鲨鱼的那个人。

25年来,大卫·卓纳从艺术市场退潮的泥淖里起步,期间挺过1997年和2008年两次金融危机,业务逐渐增长,而他则多年进入ArtReview“年度艺术圈最具影响力100人”的榜单前10名——直到2018年终于坐上“头把交椅”。

额外说一句,如果你对ArtReview的这一榜单没有概念的话,我们不妨做这样一个类比:就像传媒业的最高殊荣是普利策奖,建筑师们都梦想着获得一次普利兹将,艺术圈的人不上榜一次ArtReview的Power 100榜单,都不好意思跟同行吹嘘自己的身段和地位。

卓纳节俭的性格为他赢得了“精打细算的大卫”的称号;即便如此,他还是大方援请曾在高盛担任并购业务的Suki Larson作为自己的管理顾问。

高古轩会在自己的生日那天发邮件给员工说:“今天是我生日,赶紧帮我卖点画吧。”

而卓纳显然为自己的员工们创造了更为宽松愉悦的环境——卓纳画廊超过150人的团队中,有不少人都跟随大卫·卓纳超过20年,他们中的一些甚至成为了画廊的合伙人。

大卫·卓纳和画廊合伙人

2018年初,卓纳画廊的香港空间开张,此举被视为“超级画廊接管艺术世界”、进一步挤压中小画廊生存空间的表现。

而作为对这一批评声音的回应,大卫·卓纳在2018年的某艺术产业论坛上提议,

包括巴塞尔在内的艺博会,应向大型画廊“征税”来资助小画廊的参展。

大卫·卓纳画廊香港空间所在的H Queen's大厦——卓纳画廊是最早入住的机构之一

因为荣膺ArtReview Power 100榜首这则新闻,象外在2018年年底通过邮件专访了大卫·卓纳。圣诞节结束后,画廊的工作人员将他的回复发送给我。

我不太确定他的圣诞假期是在哪里度过的。不过按照《纽约客》记者的描述,他在纽约长岛的蒙托克

(Montauk)

有一幢别墅,位于城镇和岛的边界之间的一处悬崖。

这个房子是2009年他从一个开发商手里买下来的,室内几乎没有任何艺术品和家具——除了卧室有一张玛琳·杜马斯的橄榄树油画,以及女儿房间里有一张雷蒙德·帕迪伯恩

(Raymond Pettibon,同样是卓纳画廊代理的艺术家)

所画的冲浪者。

大卫·卓纳对《纽约客》的记者说,他不是那么喜欢家具;他在这里游泳、冲浪、读书,几乎不参加任何社交活动,“每天吃着相同的早餐:燕麦、水果和妻子Monica自制的酸奶”。

这些细节,当然有助于读者了解这位把控着庞大艺术帝国的掌舵者;不过,我更愿意援引《纽约客》该文的另一段文字,来说明任何一个高踞艺术圈金字塔顶端的人,都不能被简单划一地看待:

艺术世界充满了盗窃、诈骗、怪癖、欺凌和势利小人,还有充满热情的美学家。

不太光彩地说,这是最后一个还没被完全管制的大产业,充满了灰色交易和有问题的程序、无法记录在案的合约以及经常被打破的承诺、伪造和价格操控,财富的故事在这里被创造也被遗忘。

最成功的艺术商通常都会虚张声势地触及这些戏剧性的方面。卓纳从本质和性情上来说,却一直在抵制着这些戏剧性的东⻄。他让艺术品交易系统化,给这个行业带来衡量效率、透明度和秩序的标准。

古根海姆美术馆的馆⻓Richard Armstrong说,大卫·卓纳拥有“最正直的个性”;有的人则称其为“和蔼的拉里”,暗讽他是披着羊皮的狼。也有人叫他“兄弟会男孩”,因为他兼具激情和敦厚友好的性格。

而还有一些人,“他们本身拥有酒神般的狂野本质,所以对卓纳这种阿波罗神式的入侵感到厌恶”,《纽约客》的记者Nick Paumgarten最后引用知名画廊主加文·布朗

(Gavin Brown)

的评论说:

“根据物理学的定律,这个生意越是有系统和条例,那艺术也就越枯燥了。”

经典的Jeff Koons作品——他算是大卫·卓纳代理的艺术家里最大牌的其中之一了

象外 x 大卫 · 卓纳

象外:从2017年的第五名,变成今年ArtReview百人榜单上的第一名,你认为自己能位列第一的原因是什么?

卓纳:

当我听到这个消息的时候,我首先是想感谢我的艺术家们,是他们完成的一个个精彩的展览让我们走到今天。同时我为我的员工们感到自豪,我认为我的员工是这个行业里最出色的,不论是在画廊里工作了20多年的元老,还是新的香港团队,是他们促成了这次榜单,不是我一个人。

上:大卫卓纳在纽约Greene Street旧址的空间

下:纽约西第20街画廊空间外景

象外:1993年你在纽约开设了自己的第一家画廊。是什么让你觉得有能力和条件去创办一家画廊?当时纽约整体的艺术氛围和艺术品市场处在一个什么状况?

卓纳:

我很幸运自己生长在一个充满艺术的环境里,父亲鲁道夫当年在欧洲已经是非常成功的艺术商了,他是最先将安迪·沃霍尔、赛·托姆布雷以及一批美国的极简主义艺术家带到欧洲的人。我们的家就是他画廊的二楼,屋里的每个角落都充满了艺术品,比如我们的饭厅里就曾经放着40个沃霍尔的Brillo盒子,我小时候在那后面跟家人玩捉迷藏。

在艺术圈工作了这么多年之后,我清楚地认识到这个工作的核心就是品味(Taste)

,我要能够对我看到的作品作出判断,而这在我儿时开始就已经潜移默化地形成了。我也很感激我的父亲,因为当我跟他说我要开自己的画廊时,他立刻选择了退休,因为他不想让自己的生意影响到我,他希望我真正能去做自己的事业。

上世纪90年代初的纽约是创办画廊的绝佳之地,早期那一代以艺术家为中心的画廊,比如有Marian Goodman、Paula Cooper、Metro Pictures、Barbara Gladstone等在前引路,而年轻一代的画廊如Gavin Brown、Andrea Rosen等则正在崛起。

不过说实话,1993年艺术市场其实正在严重的衰退期,但大家都处于低潮时,或许对我来说是一个最好的时机。很多人还在束手无策或者发呆的时候,我可以全神贯注地投入其中。

象外:从1993年到2008年金融危机之前的这15年,你感觉自己身上发生的最大的变化是什么?

卓纳:

1993年开幕的时候,我当时可能只有三四个艺术家,但是到2008年时整个画廊代理着大概20多位艺术家。

我感受到的最大变化就是我对艺术家的想法完全改变了: 刚开画廊时虽然我也声称要以艺术家为中心,但作为一个年轻人,我很多时候也许想得更多的还是如何为画廊的利益着想,如何生存下去。但后来我真正意识到他们才是整个画廊绝对的中心,在做每一个决定时,我需要考虑什么对艺术家是好的,而非对我自己。

也是在这样的思考下,我们在2002年搬去切尔西区更大的空间,并在2006年再次扩张,为的是让艺术家们实现他们更大的愿景。

大卫·卓纳画廊代理的艺术家Doug Wheeler2014年在画廊所做个展的展览现场

象外:金融危机当时对你的生意和个人心态有什么影响?

卓纳:

当时我确实心想,“糟糕了”,因为很多事情在分崩离析。但实际上艺术市场的结构并未被动摇,我们那一年仍然在举办各种高质量的展览,参加各地的艺博会,而藏家们也都纷纷出席了。虽然他们也许没有买作品,但是我们仍然在活跃在这个网络之中,所以经历了短暂的低谷之后,很快一切又回来了。

象外:多年来,艺术市场依靠信息不对称来实现运转,在你看来,这种不透明性在今天是减弱了还是加强了?

卓纳:

至少在我的画廊里,我一直以来所做的是尽量在现有规则下让交易系统化,从而带来更高的效率、透明度和秩序。而今年我们推出的Online Viewing Room是一个更加透明的空间,在这里我们定期在线上策划一些展览项目,而作品的价格全部都是公开的,藏家可以在网站上直接垂询购买。

象外:有人会将你和拉里·高古轩作比较,您自己对此怎么看?

卓纳:

是的,人们确实常常拿我们做比较。我要说的是Larry经营着非常棒的画廊,代理着出色的艺术家,我非常尊敬他所做的事业。但我们两家是非常不同的画廊,无论是内部的结构,还是大家所能看到的风格。而且显而易见的是我没有那么多的画廊空间。我希望集中精力在纽约、伦敦和香港这三处,把这里的展览项目做到最好,然后再去思考下一步的打算。另外别忘了,我比他年轻20岁。

象外:做画廊是一个颇有风险的生意,毕竟(尤其是中小型)画廊由盛及衰的例子太多了。你自己在经营这门生意的时候,会不会有战战兢兢的感觉?

卓纳:

我更多担心的是我的艺术家没有得到最好的照顾,或者他们的愿景没能得到满足。

象外:你的父亲是著名的艺术商,他对你影响最大的地方是什么?

卓纳:

还是对艺术品味的耳濡目染吧。不过我与父亲的画廊模式是非常不同的,他那个时候主要是围绕着建立各位藏家的收藏体系为出发点,而我是以艺术家为圆心的运作方式。

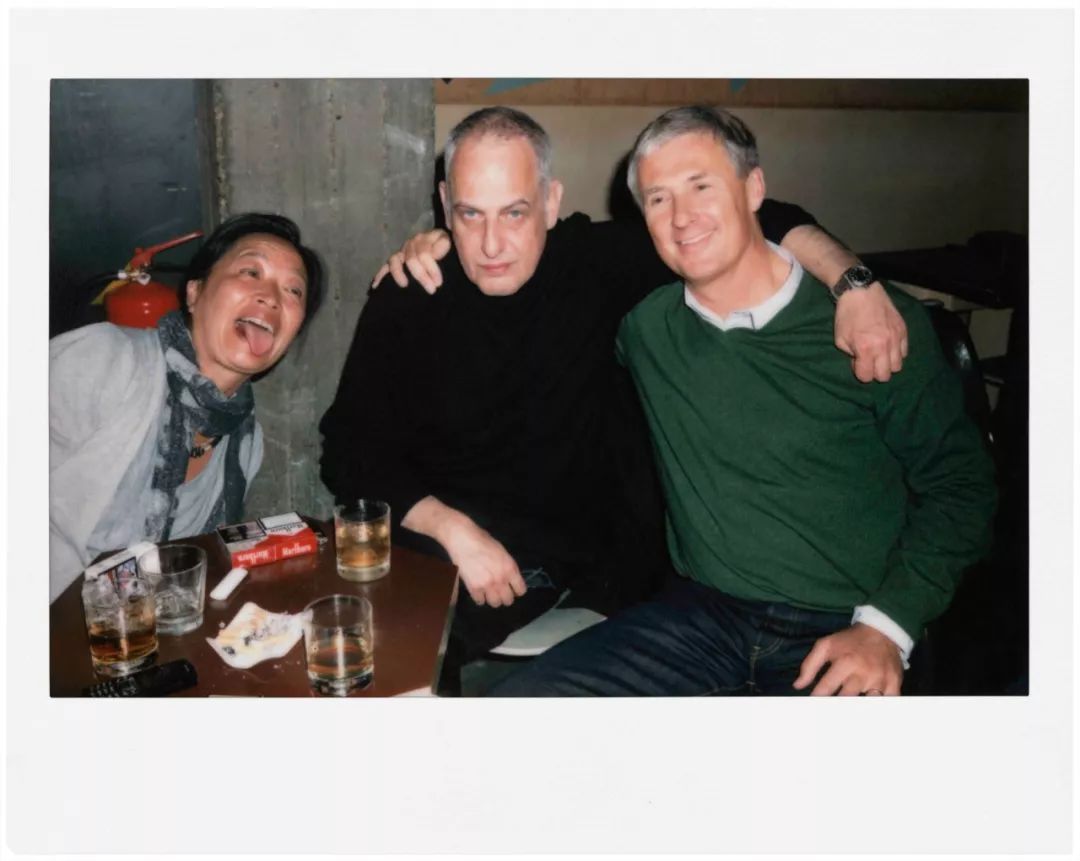

和图伊曼斯(中)在一起的大卫·卓纳

和图伊曼斯(中)在一起的大卫·卓纳

象外:你如何判断一件艺术品的潜力?怎么知道它未来会升值,或者眼下它的价值被低估了?你对此更多是基于理性的“计算”,还是基于直觉的判断?

卓纳:

我的建议仍然是从个人的喜爱和直觉去判断。收藏始终是一种生活方式,通过收藏,你去不同的画廊,去世界各地旅行时拜访美术馆、艺博会,在路上结交来自世界各地的朋友,这是生活的一部分,无法用金钱价值衡量。

象外:你会选择什么样的艺术家(尤其是年轻艺术家)?或者说,拥有什么素质的艺术家能入你的法眼,而艺术家什么样的行为和个性又会令你反感?

卓纳:

很多人问我这个问题,我觉得我有一个很好的答案——在艺术界工作了这么多年,我看过太多太多的艺术家和艺术品,通常他们能被归类或概括。但是如果我忽然看到那些无法被归类的作品,我就会立马打起精神。然后我再花时间去做研究,去工作室拜访,最终才会决定是好是坏。

我不认为我一定要与我代理的艺术家成为朋友,所以他们做什么样的行为或者有着什么样的个性其实并不重要。

象外:有没有一些时刻,你会完全摒弃或隔绝画廊主或艺术品商人的身份,而纯粹以“去金钱化”的方式去看待一件艺术品?换而言之,是否有过某些人、某些作品,能让你完全不从金钱的角度去看待他们?

卓纳:

即使作为画廊主的身份,我觉得我很多决定都是在“去金钱化”的情况下做出的。你可能不了解的是,我们画廊里曾经举办过许多非销售的展览,所有的作品都是从美术馆租借来只做展览使用。比如我们去年9月在纽约举办的艾德·莱因哈特展览中就没有一件作品可以出售,而是纯粹的美术馆级展览,并且免费对公众开放。

Ad Reinhardt, 2017年的展览现场

2018年的上海西岸艺术博览会上,我们的展位只展出了一件作品——极简主义艺术家丹·弗拉文的大型历史巨作《无题(致索尼娅)》。极简主义在中国的接受度并不高,所以从金钱的角度考量,大家肯定觉得我们疯了,不过我们想做的是一个宣言,展现我们对亚洲一个长久的承诺。我们在这里开设画廊、参加艺博会不是为了短期内倾销我们的艺术家们,而是希望建立长期的对话,让更多人认识我们所专长的一些艺术派别,营造一个持久的沟通。