派论:

大国在历史上的争霸,很多与石油掠夺相关;

在资源抢夺的过程中,国际金融集团发挥募集资金、提供物资的重要作用;

战争从未结束,如今状况与100年前没有差异。

国际形势与历史冲突的阴谋论——石油版。全程高能!

纵观历史,就该明白刚刚宣布的

美国对华

加收关税政策,只是整片汪洋里的一滴水。

英国称霸

19世纪末-20世纪初的英国,是当时称霸世界的超级大国。

1814-1815年维也纳会议,拿破仑时代之后的欧洲政治版图重新划分。英国外交大臣与奥地利等欧洲大陆强国进行交易,获得了海洋控制权。通过海洋霸主地位,英国控制了

世界海运贸易

,构成了大英帝国三大支柱之一。

当时世界贸易的条款由伦敦劳埃德海运保险和银行财团制定。对世界上大部分海运贸易来说,伦敦银行体系下的信用证以及现钞兑换是十分必要的。私营的英格兰银行,由伦敦“金融城”里的巴林家族、汉布罗家族以及罗斯柴尔德家族等著名金融财团共同创办,操纵着世界绝大多数货币、黄金的供给。对

国际银行业

的主导,构成英国称霸世界的第二大支柱。

罗斯柴尔德家族

而第三大支柱,便是英国对

棉花、金属、咖啡、煤炭以及黑金——石油等主要原材料

的控制。

一直到19世纪90年代,英国在世界范围内拥有无与伦比的政治、经济与军事实力。

然而,19世纪70年代初期,英国出现了

经济大萧条

,这是当时

自由贸易政策

的直接后果。英帝国的经济萧条与欧洲大陆工业经济的蒸蒸日上形成强烈反差,其中与德国的反差最为明显。

19世纪50年代前,德国效仿英国模式,将大卫·李嘉图和亚当·私密的自由贸易论奉为真理。而随着英国陷入经济萧条,德国为了本国的工业和农业发展,也逐渐放弃英国模式。1850-1913年,德国国内生产总值增加5倍,人均国民收入增加

250%

,实际工薪在1817-1913年间翻了

一倍

,生活水平稳步提高。

德国成为当时英国雄霸全球的首要对手。

德国的进步属于典型的爆炸式技术进步。建立全国性技术学校和学院体系,大力发展煤炭和钢铁工业。1880-1900这20年间,德国钢产量增加1000%,远超英国,到了1913年,德国生铁产量几乎到了英国的2倍。工业产品的发展推动运输的需求,

德国的铁路、电力、船舶制造就是在19世纪末迎来了陡增

。

柏林-巴格达铁路

1889年,在德意志银行的领导下,一批德国工业家和银行家,从奥斯曼政府手中获得了一项特许权,即大家熟知的

“柏林—巴格达铁路项目”

。

这条铁路把君士坦丁堡和奥斯曼帝国的亚洲内陆腹地与经济发达的现代化地区联系了起来。铁路一旦通往巴格达,延伸到不远的科威特,欧洲和整个印欧次大陆之间将建立起一条价格低廉而快捷的通道,德国将打开将产品输送到东方的新市场。另一个隐蔽的目的是,获得潜在的石油供应,这也构成了英德冲突的焦点。

柏林-巴格达铁路

沿线伊拉克、科威特有丰富石油资源

在日后的第一次世界大战的三对矛盾中,相比于法德矛盾、俄奥矛盾,德国与英国之间的矛盾,带有更多大国交战和资源争抢的成分。

石油被提上核心战略

石油的重要性和地位,在一战中得以集中凸显。

在空战、机动坦克战和快速海战的年代,安全可靠而又充足的新燃料供应成为成败的关键。

石油在战争中的优势最早由英国海军上将费舍尔论证。用石油做动力的战船没有黑烟,不暴露行迹,而烧煤的战船拖着长长的浓烟尾巴,十公里之外都能看见。烧煤的动力装置,需4-9小时才可达到最大马力,而烧油的动力装置只需要5分钟。

基于石油的重要性,确保石油供应已经成为一战主要国家军事计划的核心。1915年英国在达达尼尔海峡的战役,就是为了确保俄国巴库的石油能够供给给英法用于战争,而此役惨败,俄国石油难以通过达达尼尔海峡运出。

截至1918年,位于里海巴库的俄罗斯富油区同时是英国和德国军事战略目标的一部分。英国先发制人,在1918年8月最为关键的几周时间里,先行占领这一地区,断绝了德军总参谋部关键的石油供应。

巴库断油,对德国构成致命打击,几周之后就缴械求和,而仅仅在数月前,德国似乎已经击败了协约国。

英国打仗,美国出钱

第一次世界大战以1919年6月28日在巴黎凡尔赛宫签署的《凡尔赛条约》为结束标志。《凡尔赛条约》作为协约国(战胜国)对同盟国(战败国)的条约,主要目的是惩罚和削弱德国。

英国在凡尔赛条约中脱颖而出,而一个不被关注的细节是,

英国靠借钱打赢了这场战争

。巴黎和会确认,一战中英国欠美国战争款项47亿美元,这些美元,都由美国华尔街

摩根集团

募集。

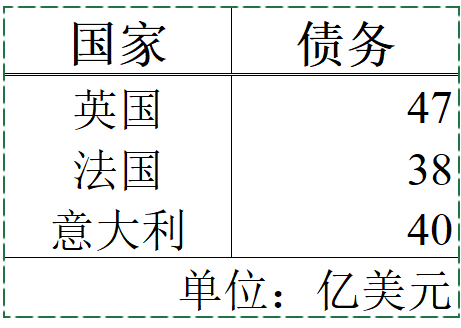

一战中各国对美国的债务

如果说英国是以领土征服者的姿态成为凡尔赛体系下的胜利者,那么美国便是当时世界最强大的世界经济力量。这一角色更替,在20世纪20年代表现的更为清晰。为了捍卫霸主地位和本国实际利益,英国和美国,以及它们的国际集团之间展开了残酷的争夺。

1921年3月,埃及开罗,英国殖民事务大臣温斯顿·丘吉尔,召集大批近东事务专家,讨论这一地区新的版图划分。这次会议的结果是,成立英国殖民部中东局,取代1916年成立的阿拉伯局;

美索不达米亚被重新命名为伊拉克,由费萨尔·侯赛因统治;英国皇家空军飞机永驻伊拉克,伊拉克政府被置于盎格鲁-波斯石油公司的官员的控制之下

。

英美争霸

凡尔赛条约墨迹未干,美国石油巨头洛克菲勒标准石油公司就认识到,自己的英国盟友已经把自己排除在战争分赃之外。

通过秘密拥有的皇家荷兰壳牌公司和英国-波斯石油公司,英国实际已经控制这新近划分的中东边界和战后欧洲市场。

皇家壳牌石油公司由荷兰皇家石油与英国的壳牌两家公司合并组成。

荷兰皇家石油于1890年创立,并获得荷兰女王特别授权,因此被命名为荷兰皇家壳牌石油公司。

为了与当时最大的石油公司,美国的标准石油竞争,1907年荷兰皇家石油与英国的壳牌运输贸易有限公司合并。

1921年4月21日,美国国务院代表美国标准石油公司发表声明,强烈要求参与

中东的石油开采

,英国外交大臣立即发了一封简短粗暴的回信,声称在英国控制下的中东不允许美国的任何公司进行石油开采。

英美之间对世界石油控制权的争夺开始了。

20世纪20年代后,

拉丁美洲

也变成英美石油争夺的焦点。1910年,墨西哥沿海城市坦皮科发现巨大的石油储量,不久美国总统威尔逊派海军进驻墨西哥。英国的墨西哥鹰石油公司在董事会主席威特曼·培生(考德雷勋爵)的领导下,在墨西哥的石油开采市场频频亮相,与咄咄逼人的美国洛克菲勒石油公司形成抗衡。

1922年,南美洲委内瑞拉的一个沿海城市,大批高油井被发现。皇家荷兰壳牌公司很快进入,设立全资的委内瑞拉石油开采公司。当然,洛克菲勒的标准石油公司也很快加入了石油争夺战,成立了委内瑞拉标准石油公司。

英美红线协定

1922年4月16日,热那亚阿尔贝蒂庄园,参加战后国际经济会议的德国代表团抛出重磅炸弹,其冲击波及大西洋彼岸。德国外交部长宣布,德国与苏联已达成双边协议,协议中,

苏联同意放弃向德国索要战争赔款,条件是德国同意向苏联出口工业技术

。

俄德联手对英美霸权造成冲击。英美之间主宰世界金融和经济事务的权力争夺息事宁人,引发世界10多年的石油战争,也最终“停火”。

1927年,苏格兰城堡阿奇纳卡里,代表英国政府的盎格鲁-波斯石油公司(现为BP石油公司)和洛克菲勒新泽西标准石油公司(即埃克森公司),达成了现代历史上最强大的

经济卡特尔协议

。

价格卡特尔(经济卡特尔)

是指两个或两个以上具有竞争关系的经营者为牟取超额利润,以合同、协议或其他方式,共同商定商品或服务价格,从而限制市场竞争的一种垄断联合。

他们的协议在1928年被称为

“既成事实”协议

,即广为人知的

“红线协议”

:英国和美国石油巨头同意现有的市场划分和份额,同意制定保密的世界石油卡特尔价格,同意停止破坏性竞争和石油价格战。

英国和法国同意美国进入中东,从达达尼尔海峡往下穿过巴勒斯坦到也门,往上直到波斯湾,画了一条红线。区域内包括土耳其、叙利亚、黎巴嫩、沙特阿拉伯、约旦、伊拉克和科威特。

红线内,三国的石油利益集团划定了大部分延续至今的利益版图。

在伊拉克,盎格鲁-波斯石油公司、皇家荷兰壳牌石油集团和法国的法兰西石油公司、洛克菲勒集团获得了75年的油田垄断开发权;科威特的油田分给了盎格鲁-波斯石油公司和美国梅隆家族的海湾石油公司。

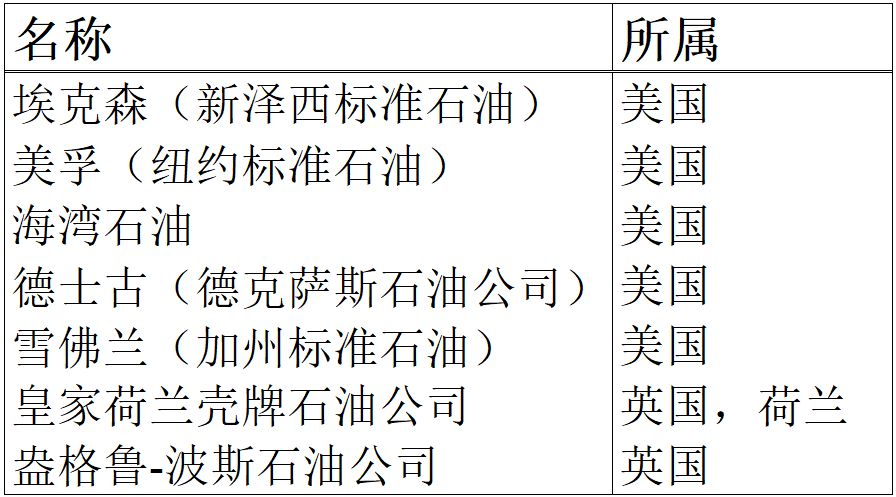

到1932年,七大公司成为卡特尔的组成部分:

随后,卡特尔制定了对付非卡特尔公司(“局外人”)的战略——将不受控制的经销渠道转变成受控制的渠道;协议各方收购协议各方之外的活跃于市场上的分销公司,以提高市场稳定性。

毫无疑问,英美“特别关系”的脊梁,是由对石油的控制支撑起来的。

石油美元秩序

英美石油利益集团的集体亮相出现在第二次世界大战中,并且影响力越来越大。1944年,新罕布什尔州

布雷顿森林会议

,建立战后新秩序。为了确保英美在战后世界货币与贸易实务上的霸权,英国财政部长凯恩斯等设计了一项极富技术性的条款:首先,

国际货币基金组织和世界银行内的实际投票权掌握在美国和英国手中

;其次,建立

金汇兑本位制

,1934年美国总统罗斯福设定美元与黄金的比值为34美元/盎司,在这样的体制下,

所有成员国的货币必须盯住美元

。

美国在欧洲的石油入侵也未停止。战争结束时,美国五大石油公司,决定采取行动对欧洲的石油市场进行控制。美国石油巨头迫使欧洲支付高昂的价格(高出1945-1948年欧洲石油价格的一倍,

从1.05美元/桶上涨到2.22美元/桶

),石油来自当时并不昂贵的中东油田,但运费经过一系列精心设计的复杂公司计算得出,与加勒比海运往欧洲的运费挂钩,远远高于成本。即使在欧洲市场内部,石油成本差别也非常巨大。希腊被迫支付燃料油8.3美元/吨,同样的燃料油英国只需支付3.95美元/吨。

美国主要石油公司对全球市场的疯狂掠夺,一个结果是,

与石油联系紧密的纽约银行集团的垄断地位也得到了加强

。二战期间,美国石油公司占据了国际石油供给中最大的份额,纽约银行业也从世界石油贸易中得到了无穷的好处。

20世纪50年代初,纽约银行业掀起一次合并浪潮。1955年,洛克菲勒的大通国民银行与曼哈顿银行和布朗克斯县信托公司合并,建立大通曼哈顿银行。国民城市银行收购纽约第一国民银行,改组成为第一国民城市银行,也就是后来的花旗银行。化学银行和信托与玉米交易银行、纽约银行信托公司合并成立化学银行纽约信托公司。

战后美国银行业出现了卡特尔化,金融权力越来越集中于少数几家纽约银行手中,这些银行都以国际石油市场和政策为导向。

石油危机

20世纪70年代初,美国经济出现一轮衰退,美国总统尼克松打破布雷顿森林体系,

终止美元与黄金的固定比例兑换,世界变成了没有黄金储备支持的美元本位

,国外的美元持有者不能用其持有的美元兑换美国黄金储备。尼克松推倒了世界经济的多米诺骨牌,触发了一系列事件,给世界带来前所未有的震动。

在遭受多米诺骨牌推倒的经济低迷状况下,西方国家对石油的需求普遍增长,但却不接受石油出口国家的提价要求。此时,中东阿拉伯产油国实施对西方国家

禁运石油

,并提高石油价格。

1973年底,石油禁运对西方国家产生的影响可用“恐慌”二字来形容。在欧洲,油价上涨造成产业大面积破产和失业。

而就在石油危机对全世界工业增长造成毁灭性打击时,纽约和伦敦的大银行和“七姊妹”石油公司,却得到了异于同行的好处。1974年,埃克森公司超越通用汽车公司成为美国营业收入最高的公司。

欧佩克美元的大量收入,被存入了伦敦和纽约的主要银行,这些银行不仅处理货币业务,同时也参加国际石油交易。

大通曼哈顿、花旗、汉华实业、巴克莱、劳埃德、米德兰,全部在石油危机中发了横财。

在保持美元的世界硬通货地位的过程中,没有哪种商品,可以与石油相提并论。

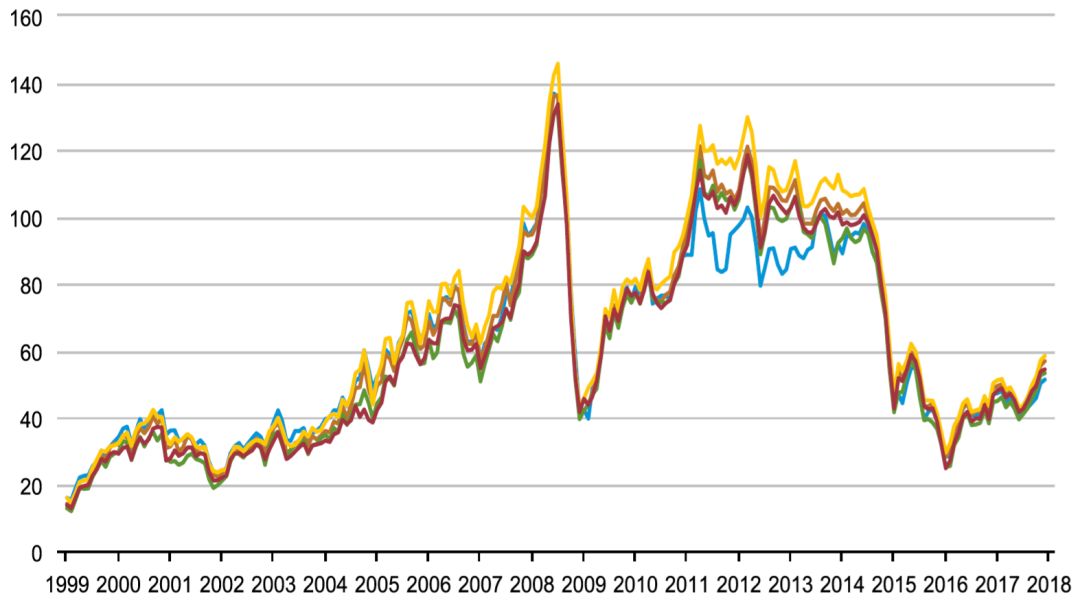

世界主要石油期货价格走势一致

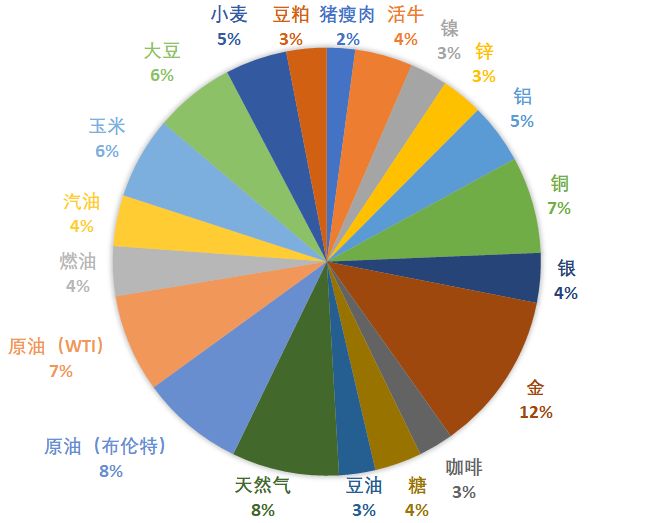

原油在商品期货中占据大量比重

战争继续

时间来到眼前的21世纪。

2003年美国发动的伊拉克战争,表面为以反恐为目的的“管闲事”战争,深层原因是伊拉克在1990年入侵科威特后经历了各国一系列经济制裁之后,一定程度上依靠

石油换食品计划

来减轻国民负担,以及21世纪初期

伊拉克石油交易拒绝用美元进行结算

。

以上举动触动了石油美元的地位,伊拉克战争就此打响。

洞察这一段幽暗的历史,盼望稍稍明亮一些的未来。

信仰主义之争绝不是国际舞台上闹剧丛生的缘由,国家经济利益的争夺才是炮火频发的根源。

1997年9月10日《外交》杂志上,比格纽·热布津斯基(也是上任美国总统奥巴马的外交政策顾问)发表文章,对“后冷战结束时期”的美国外交政策进行了描述:

“亚欧大陆集中了世界上大多数政治上自信且充满活力的国家。

世界人口最多的地区大国,如中国和印度,都在亚欧大陆,它们很有可能是美国在政治或经济方面的挑战者。

亚欧大陆占世界人口的75%,GNP的60%和能源的75%。

亚欧大陆已经是地缘政治中最重要的一盘棋,根本不需要对欧洲和亚洲单独设局。亚欧大陆上的权力分配对美国的全球优势具有决定性影响......”

针对广袤的亚欧大陆,911事件后,美国在阿富汗、伊拉克、利比亚、也门、乍得、苏丹、叙利亚、埃及、索马里、菲律宾和格鲁吉亚,不是公开战争,就是秘密行动。

上述国家都与丰富的油气资源有关,这才是美国舞枪弄棒的真正原因:剑指中国,控制这个崛起中的大国的油气来源,无论资源来自何方。

针对人口数量大的发展中国家,美国暂时无法直接开炮,必须通过控制周边国家来对目标进行牵制。

过去数年间,能源安全尤其是进口油气安全,是我国关注的核心。

90年代,北京和上海宽阔的街道,是自行车的天下,汽车数量不多,基本是政府车辆。到了今天,中国所有城市车满为患。毋庸置疑,

石油是中国经济奇迹的重要支柱,天然气是的工业引擎马力十足。

我国已超越美国成为世界头号石油进口国,从中东进口的石油比美国多,这对我国安全影响重大,因为中东和非洲是中国能源的命脉。

“大国”

和

“崛起”

之类的词,承载太沉重的意义。

冷战没有随着1989年11月柏林墙倒塌而结束,也没有随着1991年苏联解体而结束。直到今天,冷战从来就没有结束。

如果看完有收获,欢迎评论和转发!

-END-

关注

知新派

预见未来!

长按识别二维码

轻松读懂财经 助你拥抱财富