摘要:

仅仅是“表述不当”吗?我觉得背后有不少值得地方反思的问题,送温暖怎么送,送给谁,怎么传播。其一,类似家庭是否有以这种方式“送温暖”的必要?其二,类似“送温暖”的事,是不是一定要这样传播。其三,如果一定要传播,是不是非要通过公号这样的公共传播平台去传播?这样的公号,真是闲出来的事,不管什么事,非要折腾出点传播影响。恕我直言,越忙,越添乱。

吐槽青年出品

吐槽青年出品

青岛“茅台瓶”刚平息,东莞“别墅皮沙发”迅速接盘,估计不少地方在连夜查检本地“送温暖推送稿”,避免成为这波连环舆情的下一个爆点、下一个接盘者。

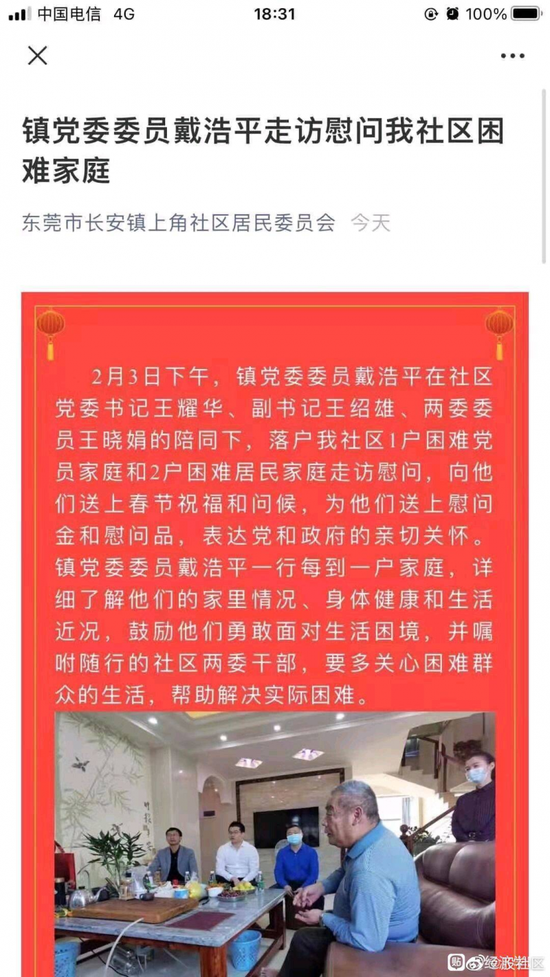

也是“送温暖新闻稿”惹的祸。一篇显示为“东莞市长安镇上角社区居民委员会”的官方公号中,题为《镇党委委员某某某走访慰问我社区困难家庭》的文章,配图中出现疑似带有楼梯的“别墅”和“皮沙发”。这也是困难家庭?当地回应进行了解释和致歉:卢老先生患有高血压且曾有中风史,去年5月遭遇交通事故致伤,考虑到实际情况将其纳入本年度春节慰问名单。图中背景,系其在女儿家中养伤。由于表述不当,没有将困难人员与重大疾病群众归类划分,引发外界质疑。

也真是巧,也是在“女儿家中养伤”。这样的致歉是应该的,“表述不当”确实容易让群众误解,影响“送温暖”社区善意的公信力。但这类问题经常引发舆情,仅仅是“表述不当”吗?我觉得背后有不少值得地方反思的问题,送温暖怎么送,送给谁,怎么传播。

其一,类似家庭是否有以这种方式“送温暖”的必要?老先生身患高血压有中风史,且遭遇交通事故,属于“重大疾病群众”,应得到社区关怀。但老先生能在女儿那里得到良好的关照,有女儿一家悉心照顾,女儿家庭情况也不错,能照顾得起。起码从新闻中看,并无“缺乏照料”之忧。这种情况,是不是缺乏“慰问”的必要性?

“送温暖”和“关爱重大疾病群众”很好,体现社区大家庭的温暖,但这种温暖应该是“兜底行为”,遵循花在刀刃上的必要性原则。即使一个地方很有钱,能拿得出这些钱,是不是也要考虑到“花钱必要性”,毕竟那花的是公共财政的钱。东莞这个镇、这个社区,真没有比这个老先生更有慰问必要的群众了吗?实在找不到生活困难的人了吗?如果没有,钱能不能花在其他必要的地方,或者大方一点进行转移支付,毕竟中国之大,需要慰问的困难群众还有很多,是不是非要硬凑几个“送温暖”对象?再有钱,也不能让“送温暖”变成脱离必要性和实质性的形式主义。

其二,类似“送温暖”的事,是不是一定要这样传播。什么是“送温暖”的正确姿势?为了体现送温暖帮扶困难群众的透明性,接受公众监督,应该把工作做在前期的透明程序中,接受推荐和报名,上网公示,接受社区民众的监督,使“花钱送温暖”有了程序正当性。至于之后,是不是大张旗鼓的传播,则没那么必要了,公示的程序过程已让民众充分感受到关爱困难群众的温暖善意,接下来,把温暖送到困难群众手中,让老有所得,孤有所爱,困有所助,受助者感受到了,就完成了使命,并无非要广泛传播的必要。

一些地方部门的心太大,非要体现自身的存在感,到舆论场找存在感,什么事情都要拍个照片留痕迹去传播,不顾事情本身的特殊性和情境性,不顾事情脱离某种语境可能会引发误解,很多舆情由此发生。

其三,如果一定要传播,是不是非要通过公号这样的公共传播平台去传播?有些人,并不了解政务新媒体的传播特性,不了解公号的传播规律和受众人群,看到别的地方有公号,做得很火,流量很高,也急于去模仿,什么事什么信息都往上面放。实际上,像社区帮扶困难群众这事儿,主要是要让本社区群众了解和监督就行了,无须“出圈”,无须到面对非特定人群的公共平台上去传播。自己觉得是好事,急功近利放到这种大众平台,脱离了本应传播的“社区情境”,本无必要的麻烦由此产生。

不少地方和社区的信息发布存在某种不平衡和不对称:本地、本社区老百姓想知道的政务信息,依法应该公开的信息,公共服务信息,常常看不到,却常常是这种百姓不是太关心的“自我美颜”推送。力度没用对,吃力不讨好,既脱离本地群众的真正需求,又容易让外地网民笑话。平常没人看,还好,一有人看,就是舆情。这样的公号,真是闲出来的事,不管什么事非要折腾出点传播影响。恕我直言,越忙,越添乱。

另外,我还反感一种习惯,就是道歉没个道歉样,时刻不忘自我宣传,让人感觉油腔滑调。比如东莞这个,承认“表述不当”后,便进入自夸节奏,我社区是“亿元村”,总收入多少,纯收入多少,社会成果惠及居民,让人感觉成了“表扬宣传稿”。前几天青岛城阳也是,回应时也是借机自夸,我们是全国知名的“动车小镇”,从棘洪滩开出的动车奔驰在祖国广袤的大地上。回应和致歉真诚一点,不要沾染那种时刻不忘自拍美颜的公关病。

曹林评论写作直播课系列

在近20年的评论写作中,我积累了一些写作经验,在几大名校10年来的评论教学中,我把这些经验梳理和萃取出来,形成一些方法论层面的技巧