作者:霸克李·布拉姆

霸克李·布拉姆是一位长居中国的英国人,我们非常喜欢听他讲述他眼中的中国到底是什么样子的。霸克李的中文很好,经常会说出一些让我们意想不到的句子,是一种纯粹的精确;如果你读不懂的话,可能得去参加普通话水平测试了。

许多关于拉各斯的故事都是从机场开始的,因为 Murtala Muhammed 国际机场简直是混乱得一塌糊涂 —— 这里出海关之前可以接乘客,行李工会像蝗虫一样进攻刚下飞机的旅客,迷宫般的走廊在百转千回之后戛然而止……终于下了自动扶梯,进海关前,你会看到头顶的霓虹灯牌子上写着 “尼日利亚欢迎你” 几个大字。

我的拉各斯故事没能打破这个惯例,也是从机场开始的:我在海关边检处排队时,突然发现周围旅客的手里都握着护照和一个黄本子。由于飞行中大部分的时间我都在睡觉,我以为这张黄卡只是一个移民文书而已,当时也许是因为空姐不想叫醒我所以没给我。但是,到了第一个海关官员窗口时,她问我:“你的检疫证明书在哪儿?” 而我不知道我必须带黄本来尼日利亚,当我说我没有的时候,坐在桌子后的海关官员仔细地从头到脚打量着我,然后站起来,把我送到一个小房间里。她解释说,黄本子是黄热病的检疫证书,因为我没带,她必须把我遣送回国。

我坐在一个忽隐忽现的灯泡下,觉得闷闷不乐。她小心翼翼地把门关好后,坐在我对面的桌子上,她说我看上去是个好孩子,她相信我一定不是故意忘记带黄本的,若我有一个礼物可以送给她,我就可以避免被遣送回国了。我把我的背包翻了个底儿朝天,也只能找到两百人民币。我把那两张纸币放在桌子上,为我还没来得及去兑换本地的奈拉而道歉 —— 我本以为她根本不会接受这种货币,然而她却点了点头:“我知道在哪儿可以用这个”,随即放我走了。

于是我就这样很幸运地开始了这次旅行。

本文图片全部由作者拍摄提供

本文图片全部由作者拍摄提供

我去拉各斯的初衷,是研究中国投资如何改变了拉各斯这个城市的。尼日利亚在2014年成了非洲最大的经济体,而拉各斯有一千七百五十万人,是非洲最大的城市。中国是尼日利亚第二大外商直接投资(FDI)国家,一共有一百多万中国人居住在非洲,光在拉各斯就有三万多。我想了解的是在这些数字背后,中国人在拉各斯是怎么过日子的,中国的投资留下什么样的影响,以及,他们是如何进一步改变这座千变万化的城市。

在宾馆登记后,我在大厅里见到了程博士,她是中国某大学非洲系的助理教授,在伦敦亚非学院读的博士,研究尼日利亚表演艺术。她能说约鲁巴语,她的田野工作是跟着一个位于 Bariga 的舞蹈团,而 Bariga 则是拉各斯大陆地区最大的贫民窟之一。拉各斯分为大陆(维多利亚)和岛(拉各斯岛),岛屿比大陆更富裕和发达。岛之外,就是莱基,某种程度上那算是另外一座城市,是一个填海造地而来的地方。她当时在拉各斯参加学术会议,每次她到拉各斯的时候都住在一个国企营地里。

营地不大,设在一个有门禁社区里,位于拉各斯北部的 ikeja 区。这家公司近年精简了在拉各斯的运营团队,以前公司的营地相当大,有游泳池,健身房,以及二十多个员工。但是,因为尼日利亚的经济困境(石油价格不断下调和2014年奈拉急剧贬值),公司把大部分的拉各斯生意都停了,只留下骨干人员。

当天是星期日,晚上公司的厨师做了几盘蔬菜 —— 星期日是该公司的 “忆苦思甜日”,他们都吃素,为了缅怀1983年刚搬到尼日利亚时比较困难没有肉吃的艰苦日子。

吃晚餐时,拉各斯办公室的负责人吴先生,清了清嗓子干咳了一下,然后提醒公司的人在城市里活动时得注意安全。他提到去年在尼日利亚一共有六个中国人被绑架,今年到目前为止已经有五个。他私下告诉我,上一个绑架事件中被绑架的女士惨遭杀害 —— 罪犯割断了她的喉咙。程博士每次晚上出门时,都会收到注意安全的短信提醒。

海报:“君从故乡来,还看故乡事。”

海报:“君从故乡来,还看故乡事。”

这种营地在非洲许多地方都有,营地的外墙将他们与外面隔开,形成了中国人在非洲的一种典型模式,这似乎是一种 “身在曹营心在汉” 的存在,那里的乒乓球桌、羽毛球场和 KTV 设备都暗示着对遥远的故土生活的渴望。

但在拉各斯的中国人并不只是藏在营地里。第二天,程博士和我去了金门大酒楼。这家1997年建立的宾馆一度曾是拉各斯华人圈子的中心,但是这几年似乎失去了应有的光彩。大楼外表看上去已经有些陈旧,金黄色的名牌褪色到了更像古铜色的程度。

我们按了电梯,但是等了几分钟后,电梯没来。于是我们走楼梯到了三层餐厅。虽然是中午午餐时间,但是连一个客人都没有。我们让服务员请来了经理,他让我们坐在一个皮革沙发上。我们问现在生意怎么样,这个瘦削的牙齿参差不齐的广东人边笑边指着空空荡荡的大厅说:“什么生意?”

金门大酒楼

金门大酒楼

金门大酒楼是胡介国建立的,他白手起家的故事让他被 Obasanjo 总统任命为尼日利亚第一个外籍酋长。在《人物》杂志的一篇文章里,他并不谦虚地告诉记者他跟总统的关系非常密切,他说:“我称他为爸爸。”胡介国给总统做过咨询,也在建交初期成为联结两国社会的一个桥梁。

胡介国被认为是第一个从中国大陆搬到后殖民时代的尼日利亚的中国人。上世纪50年代,他爸爸已经到了尼日利亚(当时尼日利亚还是英国的殖民地)并建立了一座纺织厂,想着他儿子可以搬到尼日利亚继承家业。1978年,文革结束后,胡介国申请了搬到尼日利亚。“国外的华人也需要第二代。” 中国的尼日利亚大使在回国时向胡介国说过,也告诉他相关的政府部门都同意他出去的打算,这就是一个个人移民的开始。

对胡介国来说,搬到拉各斯的生活最初让他感到震惊:中国的交通条件并不能与尼日利亚相提并论,而普通的日用商品,比如彩色电视(当时在中国的计划经济之下还是一种数量非常有限的奢侈品)在尼日利亚的中产阶级家庭里是很普遍的。胡介国决定不继承家业,开始在一个西方式大酒店里学习酒店管理,然后赴加拿大学习经营管理,最终回到尼日利亚。

搞清楚金门大酒楼是怎么进入衰落阶段并不容易,也许大部分的原因来自于胡先生现在有其他更重要的目标 —— 他有各种各样的投资,还筹办了《西非统一商报》,这是一家在西非的华人媒体。星期五晚上八点,我回到金门大酒楼吃晚餐。当时我们是金门唯一的客人,此外只有经理在他的办公室,而两个本地尼日利亚人的服务员正在看电视上的一场足球赛。

另外一个导致金门大酒楼衰落的原因,也许是这座城市也忽略了它,毕竟到处都有中餐饭店。程博士将一位 Wisconson Madison 大学的地理学博士生肖海介绍给我,他像程博士一样,研究的内容都是尼日利亚本土的,这两个人并没研究过尼日利亚的中国社会。他们都看不上我所问的关于安全的问题,“当然注意安全是必要的,” 肖海说,“但是我从来没有遇到过任何问题,我觉得这些担忧被夸大了。” 肖海研究的内容是城市的 “流动性”,因此他花了几个月在拉各斯使用各种各样的交通工具,比如叫 Danfo 的小巴、叫 keke 的三轮摩托车……我觉得他像研究城市的血管造影,这些交通工具就像一滴滴墨水流淌在城市的心血管系统。

肖海带我们去了一些中国商店,其中,Osata 超市是一家台湾超市,老板娘是一个中年人,她面无表情地坐在冰柜旁,用本地的 pidgin话(一种英语和约鲁巴语的结合)跟一个尼日利亚人聊天,他们的口音一模一样。

台湾超市

台湾超市

“这就是说,中国人在拉各斯的活动是很复杂的。” 他随后将另一个博士刘少楠介绍给我,因为他认为少楠可以讲清楚中国人在尼日利亚的历史。“这其实是他的博士论文的内容。” 他一边说一边站在 tantalizers 连锁店外的路口,试图打一辆出租车。我当时拿着手机试图叫一辆优步,他不屑一顾地看了我一眼。我还没叫到时,他已经招呼了一辆 okada —— 一种愿意载人的普通摩托车。叫好之后让我们坐下,司机突然拐到四道高架的反向,我们都紧紧地挤在了一起。

刘少楠是一位 Michigan State 大学历史系的博士生,论文题目是 “The Chinese are Coming: A History of Chinese in Nigeria”,他告诉我,要探索中国人在拉各斯的历史,有一个地方我必须去,那就是中国城。中国城在 ikeja 去拉各斯岛高架的附近,是一个绝对不会错过的巨大红色建筑,与炮塔、长城一样,只不过外墙太薄了,所以给人的感觉像是 波特金(potemkin) 做的。

中国城是孙国平主持开办的,以前是一个繁荣的贸易小区,一共三百多个商店,给全西非批发布料。开幕时,Obasanjo 总统的妻子都参加了仪式,但是现在,只有大约一百家商店在了。大部分的商店现在是尼日利亚人在经营,因为货币崩溃的情况让许多中国的商人离开了。

20世纪初期,中国城经历了许多游行事件。尼日利亚厂商联营(MNA)称中国城为一个纺织品倾销基地,伤害了本土的纺织事业。2006年,警察突击了中国城,迫使全场地关了三个多月。Ben Lambert 和 Giles Mohan 在《 Journal of Contemporary Chinese Affairs》的一篇报道提到,当时很多中国人走了,而 “留在中国城的商人继续进口非法的纺织品,他们感觉越来越难满意贪官的欲求,经常被无理由没收货物。”

中国城变成当时尼日利亚人和中国人矛盾的焦点是有原因的:2002年,有三十七个尼日利亚员工在一个中国人的工厂被烧死了 —— 他们被锁在里面,无法逃走。这件事情引起广泛的谴责,也有很多中国公司被指控用工如用奴。虽然这些谴责与中国城没有太大的关系,但是造就了一个敌视中国人的舆论大环境。同时,尼日利亚工会有发行报道说,从中国来的便宜纺织品使得尼日利亚损失了350000个制造业的职位,纺织业尤甚。

不过,对刘博士来说,中国城与其他的拉各斯市场或 Kano 巨大的纺织市场没什么大的区别,因为在那边的尼日利亚商人也卖中国的纺织品。到2008年,广州已经有了两万尼日利亚商人,这些人很容易就能出口中国纺织品给他们在祖国的亲人,而他们的亲人就在本地市场上转手售卖。刘博士说警察一般不去 Kano 或其他类似的市场,因为他们害怕被商人杀了。这种治安的缺失,使得中国人在那里成为了比较容易被攻击的对象。

如此一来,从中国城的例子来看 “中国倾销商品” 这一观点的时候,可以发现这其实是一个偏见 —— 尤其是中国城里似乎没有太多中国人,实际上充满了本土的尼日利亚商人,以及他们建立和维护着的生意关系网。

贸易从来没有唯一的方向,如果没有本地的需求,就没有市场 —— 无论纺织品来自哪里或者进口的人是谁。Sam 先生是一位矮壮的尼日利亚人,他坐在办公室里正包装着一些来自中国的旗袍,是中国城最大的几家商店之一的老板。他不情愿地跟我打招呼,不太搭理我,直到我告诉他我以前住在中国,他突然就开始说一口流利的中文,并告诉我他以前在青岛住了几年,现在他每几年都会去中国买东西和应酬。

因此,中国城算是一种遗迹,一种对过去中尼关系的记忆。那种小利润高容量的贸易并不稳定,而经济危机一旦开始,中国人就都搬出去了。

后面那幢大楼就是东方酒店

后面那幢大楼就是东方酒店

泻湖的另一边,有一幢更现代、更宏伟的代表着在拉各斯的中国人的建筑:东方酒店,那是一幢融合了摩天高楼与佛塔设计风格的建筑。我在高架的硬质路肩处下车,在堵到走不动路的车流中走了几百米,然后走上了通向酒店的人行天桥。

这是一个集合了游泳池、会议中心、几百个房间,还有两家中餐馆的五星级酒店。一楼是一家主打小型银色个人火锅的港式火锅店,三楼是个比较传统风格的中餐饭馆,有红色桌布、东方式的桃花心木设计,价格非常昂贵,食物特别一般。

星期三晚上我去的时候,餐厅里一半的座位都满了。除了门口一个大桌子上的中国人喊着干杯,其他的客人都是比较富裕的尼日利亚人,他们似乎不太关心食物的价格或味道。

我点了几个菜,包括一道秋葵,一个本地特色菜(因为我想看看来自中国的厨师会怎么做本地菜)。菜上了,生秋葵放在一个膨胀的透明薄膜袋上,袋子里有冰块,因此似乎秋葵浮漂在冰块上,中间有一小碟酱油和芥末 —— 样子虽然奇怪,但是味道还可以,但当我吃完了一半的秋葵时,剩下的秋葵因为失去摆盘上的平衡都掉到了桌子上。

平衡的艺术还是没学会

平衡的艺术还是没学会

东方酒店是董氏公司和拉各斯前州长 Bola Tinubu 联合建立的,bola 有百分之十的股份。董氏公司属于 “四大家族” —— 那些六十年代就搬到尼日利亚的华人集团,另外三家是李氏、陈氏和查氏。但是刘博士强调,当时从香港来的商人不只有这四个家族,六十年代后期,尼日利亚已经有十个香港人建立的工厂,不过现存的只有四个。

早期这些集团来尼日利亚的原因是制造陶瓷。60、70年代,尼日利亚是香港陶瓷的最大国外市场,香港商人通过当时英国殖民关系链向尼日利亚出口货物。但是,当时尼日利亚政府暂时限制了进口贸易,理由是进口陶瓷伤害本土的制造业(正如当代拉各斯中国城的纺织业矛盾一样)。面对进出口的限制,几个香港出口者决定搬到尼日利亚,在尼日利亚本土制造陶瓷品。其中最成功的,是像董氏一样把生意多样化的企业。董氏现在有工厂,进入了炼铁行业,制造自己的建筑材料,同时也有房地产事业,比如持有东方酒店。

“对我来说,谈中非关系时,最大的误解就是有些人认为只有90年代或21世纪初中国人才开始长驻非洲,忽略了更早的历史。” 东方酒店就是更早的历史的见证,它是四大家族的作品,既代表早期华人在尼日利亚的贸易成果,同时也是一个比较现代化的设计,代表着未来的更加综合发展和平衡的中尼关系。

柜子上方是中尼联合商会的牌子

柜子上方是中尼联合商会的牌子

东方酒店也是华为公司在西非的大本营。“我们不仅是一家卖手机的公司。” 凯芳在一楼的火锅店这么告诉我,“其实,在尼日利亚华为手机销售额只是排到二十名左右,我们的手机价格比较贵。但是,我们最大的投资是网络基站,我们也跟本地的移动网络合作,还做一些其他的投资。” 他所在的部门是研发分享音乐的软件的,重点是本地的音乐,他们跟许多尼日利亚很有名的艺人都有合作。

本地音乐场景

本地音乐场景

他邀请我参加了一场为了推广他们的软件而每周举办的音乐会,这个 “周四不插电音音乐会” 在维多利亚岛的一家酒吧举行。我们进酒吧后,我突然发现了那边有 KTV 设备,而且是约鲁巴语的 KTV。本土的客人都在那里唱流行 Afrobeats 歌,屏幕上滚动着约鲁巴语歌词。几分钟后,一个明星与二十多个同伴一起进入了酒吧,他戴着反光的飞行员墨镜,很有范儿。

约鲁巴语歌词

约鲁巴语歌词

如果营地给人感觉在非洲的中国人比较封闭,约鲁巴 KTV 就是对这种陈词滥调的反抗。华为的员工都坐在酒吧中间的一个沙发上喝着啤酒,和他们比起来,我是算是那边唯一的外国人。我问凯芳他喜不喜欢尼日利亚,他赞许地环视一下房间,然后点了点头。他没有回国的打算,可能有一天他会试试另外一个非洲国家。

“不回国。”

“不回国。”

因此,或许我们应该重新考虑什么是 “中非” 关系的真相:胡介国和孙国平都是个人,董氏公司和华为都是私有公司。这并不是说在尼日利亚的中国国企不重要 —— 当然重要,他们都是那种经常上头条的大规模的基础设施建设公司和资源开采公司。但是,中国人在拉各斯和全尼日利亚留下的印记是更广泛、更复杂的,是在 ktv 中、在火锅店里、在小超市里、在夜晚熠熠生辉的东方酒店里的,没有一个总体概念能概括中国人在尼日利亚的生活。

我快离开拉各斯时,凯芳请我吃晚餐。上次在一起时我一直抱怨说,在拉各斯我点菜都吃本地菜,因为不想再吃 “不正宗” 的中餐。他保证他会改变我对拉各斯中餐的印象,邀请我去华为的食堂。因为我已经在东方酒店的两个中餐馆吃过饭,知道他们中国菜的水平,所以心生怀疑,不过我还是去了,站在华为的大厅里,我的胃在咕咕叫。

凯芳给了我一张访客通行证,穿过一个走廊后,我进到了一个 “未来式 ”的食堂。在这里华为的员工可以通过微信支付,空间明亮又通风,白色的家具和抛光不锈钢的装置映衬着,还有巨大的窗户,窗外可以看到泄湖的风景。食物确实非常好吃,厨师都是从中国来的。当天晚上我干掉了宫保鸡丁、麻婆豆腐、羊肉泡馍和辣炒虾仁,我吃了两大盘。

后来,我向刘博士描述这个晚宴时他一点不惊讶:“其实,几年前,我跟董氏的几个大老板一起吃过晚餐。他们从中国带了私人厨师,于是我吃到了一生中最好吃的寿司之一。但是华为员工的生活,与我研究的中国城里的小商人的生活是截然不同的。” 中国人在拉各斯的生活不但分为国家和私人,也分为不同的阶层。

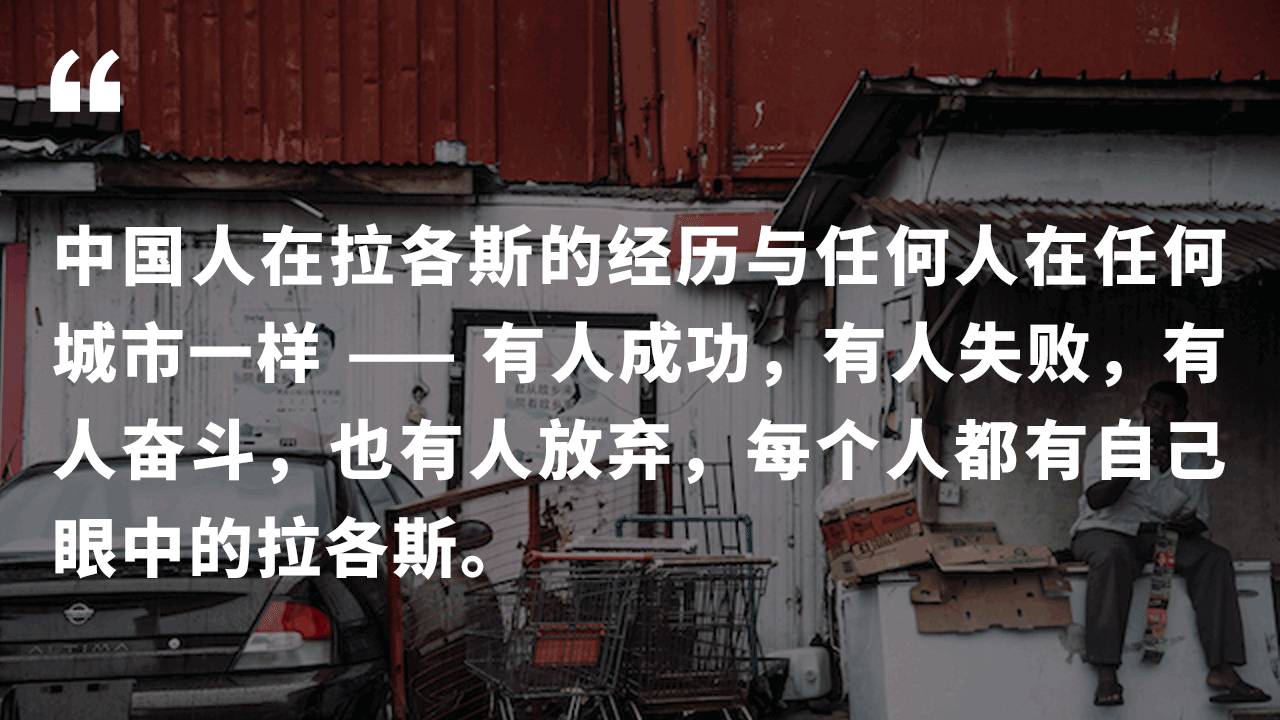

受过高等教育的华为白领员工,都赚着不少的钱,也都说着蛮好的英语,因此出入于岛上的高端小区没有太大问题。一个华为员工听到我的英国口音后,骄傲地拿出手机让我看他在女王网球俱乐部(他是会员)穿着白色网球服的照片。但是,没受到高等教育的普通中国人,大都生活在不那么发达的拉各斯大陆,工作在 KTV 里和中国餐馆等地。这种生活并不稳定,他们只是想赚比在中国国内更多一点的钱,然后回国,让生活更容易一些。因此,中国人在拉各斯的经历与任何人在任何城市一样 —— 有人成功,有人失败,有的人奋斗,也有人放弃,每个人都有自己眼中的拉各斯。

凯芳看到我吃饱了之后,让我跟着他走。他从柜子里拿了一个 Rubicon 的果汁罐头,和他部门的三个人一起去往酒店的大厅。我们坐电梯上了几层,达到一个巨大的阳台。他把罐头扔在保安手中,低声向我说:“门票”。保安点了点头,没说话。

我们走向阳台的边缘,远眺脚下面的泄湖。水面上小小的渔舟里,几个渔夫在撒网。微风拂面,夹带着蝉鸣。太阳落山时,云彩都变成了粉红色。凯芳指着湖面的波澜说:“这,就是我们的黄浦江吧。”

预告:和 teamLab 一起去日本

明天上线