神外资讯

《新医神外双周刊》

第十期

为大家分享的是由新疆医科大学第一附属医院神经外科

杜郭佳

副教授带来的:

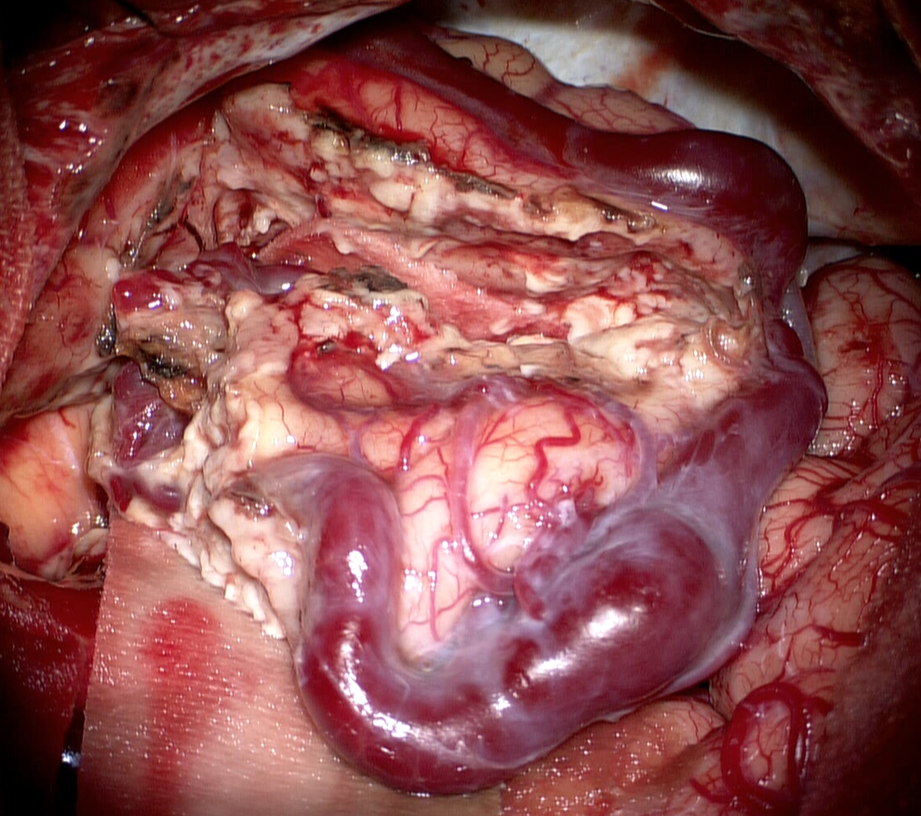

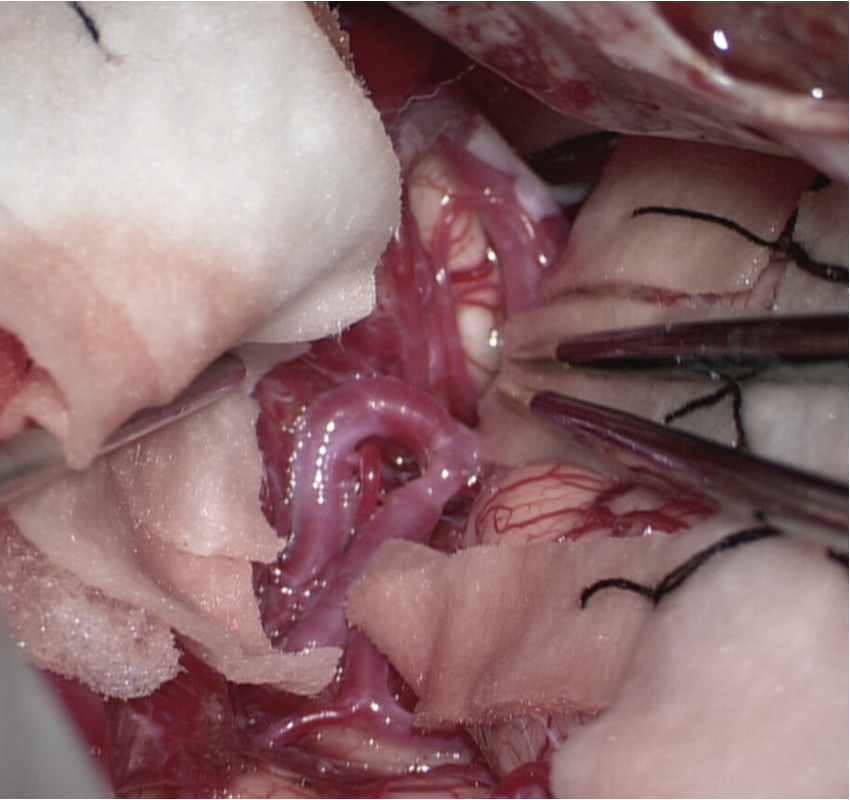

术中荧光造影辅助下全切颞叶动静脉畸形

,

感谢

李彦东

医生的资料编辑,

欢迎广大神外同道阅读并提出宝贵意见和建议。

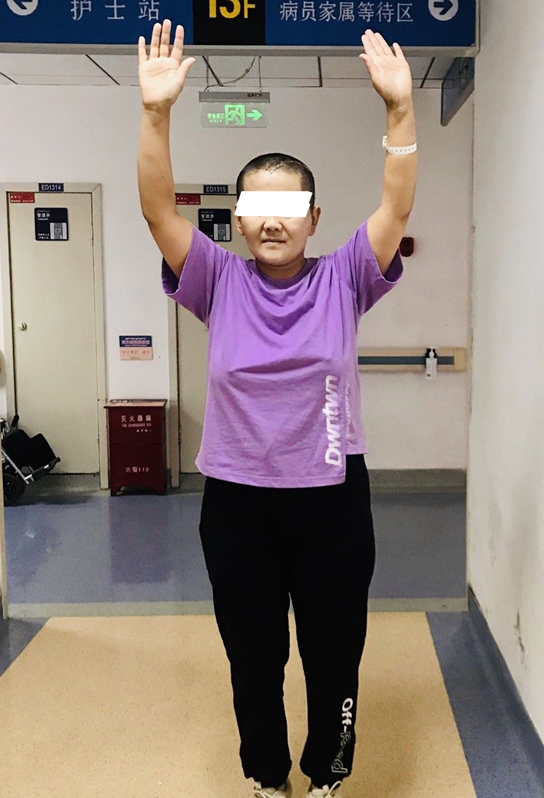

哈某某,女性,32岁,哈萨克族。

现病史

:患者本人诉于6天前无明显诱因出现头痛,呈持续性胀痛,以左侧额颞部最严重,无恶心、呕吐。休息后未见明显好转,患者就诊于当地医院完善头颅CT提示“左侧颞叶软化灶”,为进一步治疗遂就诊于新疆医科大学第一附属医院。病程中,患者神志清,无意识障碍,无肢体抽搐,无视力减退、视力丧失,无失语。

既往史

:2005年3月有“脑出血”病史,经保守治疗好转。

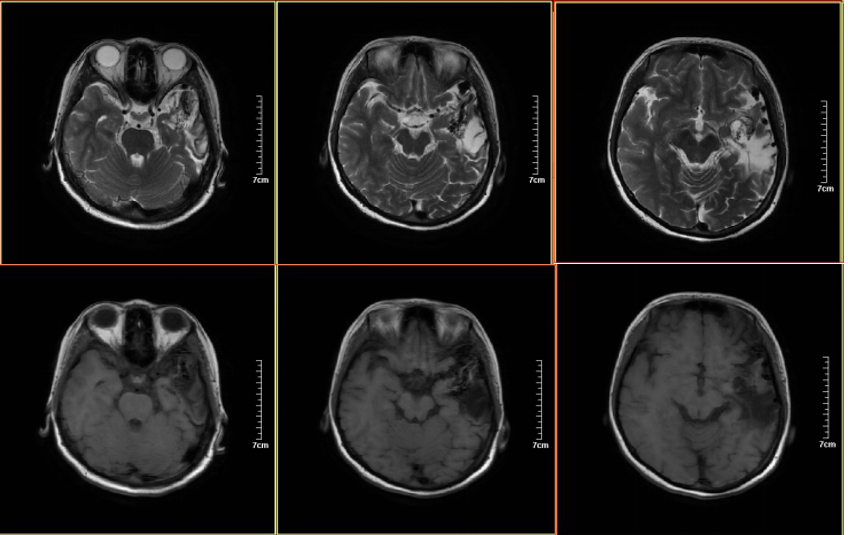

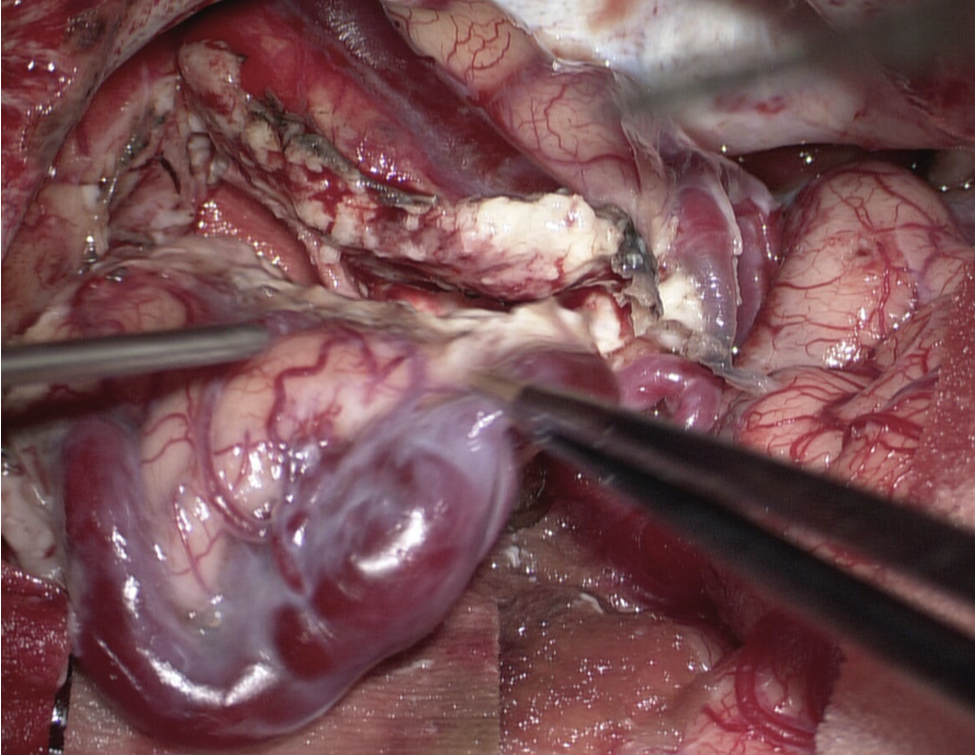

MRI:左侧颞叶多发迂曲蚓状血管流空影(大小约4.2×3.5cm),临近脑组织萎缩。

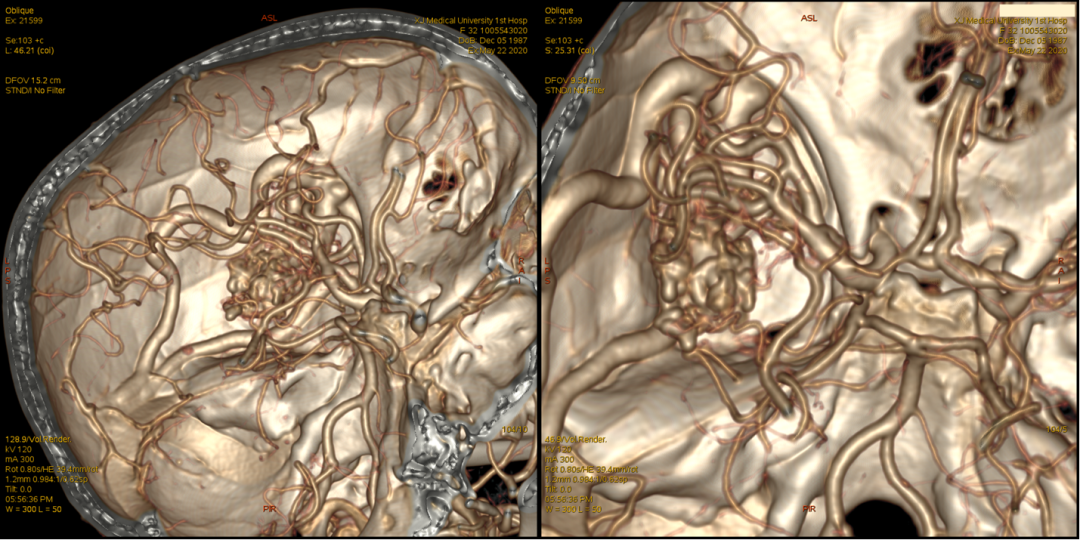

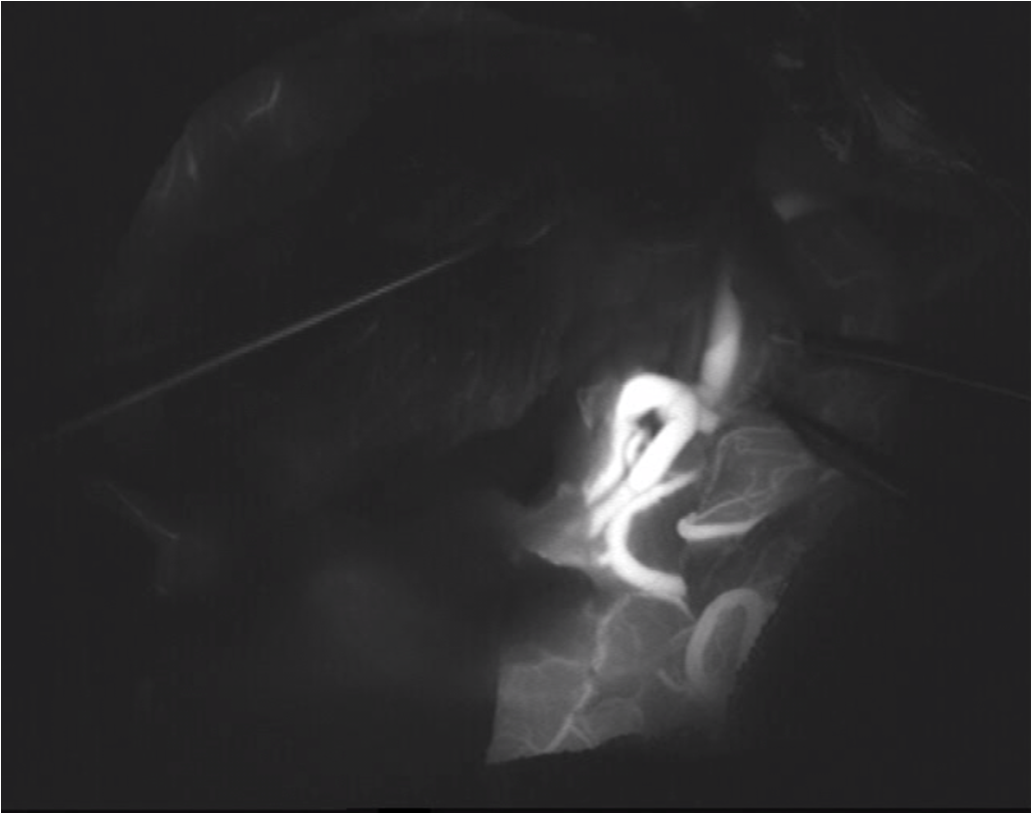

CTA:左侧大脑中动脉走形区可见多发迂曲走形的血管影,远端可见增粗迂曲的引流静脉,左侧A1纤细。

左侧颈外动脉未见明显异常。

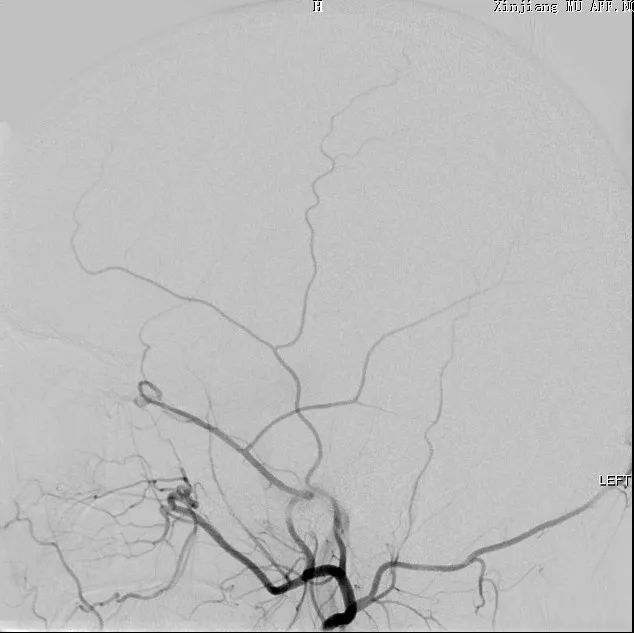

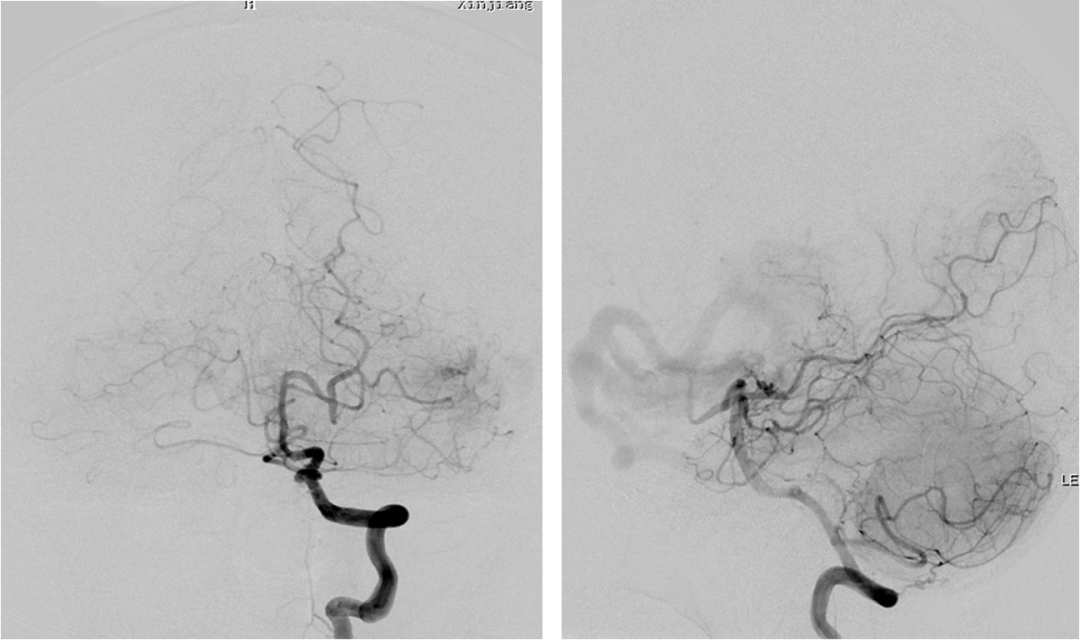

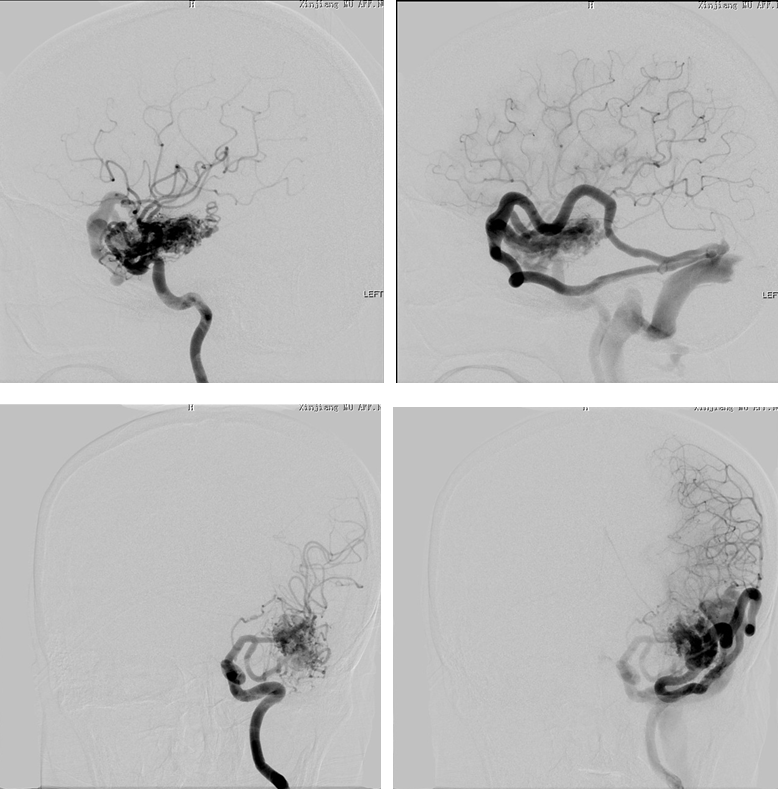

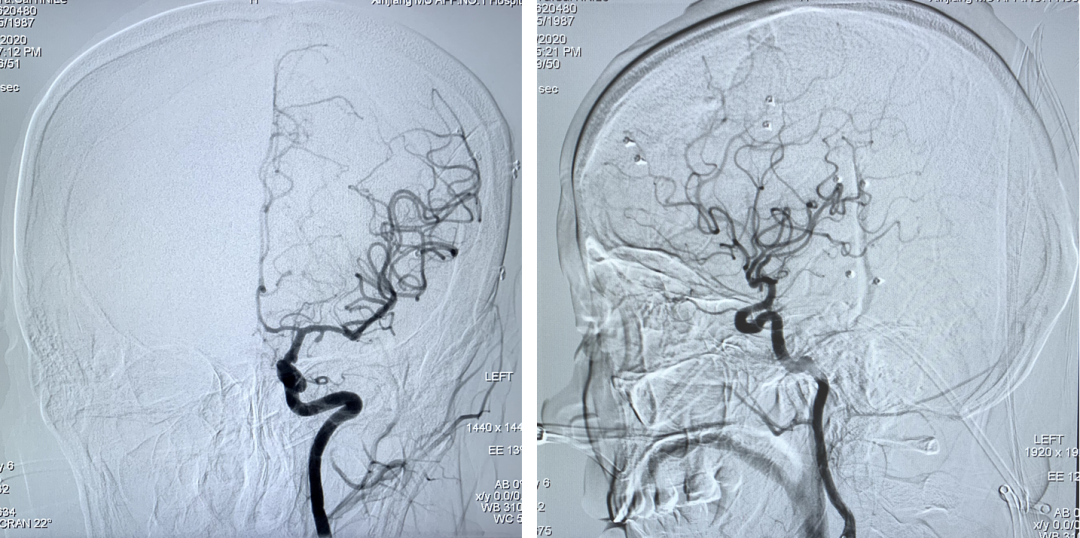

左侧椎动脉造影:左侧后交通动脉开放,并向畸形血管团供血。

左侧颈内动脉造影:左侧大脑中动脉向畸形血管团供血,2支浅表粗大引流静脉引流入左侧横窦;左侧大脑前动脉未见显影。

诊断:

左侧颞叶动静脉畸形(Spetzler-Martin Ⅱ级);脑出血个人史。

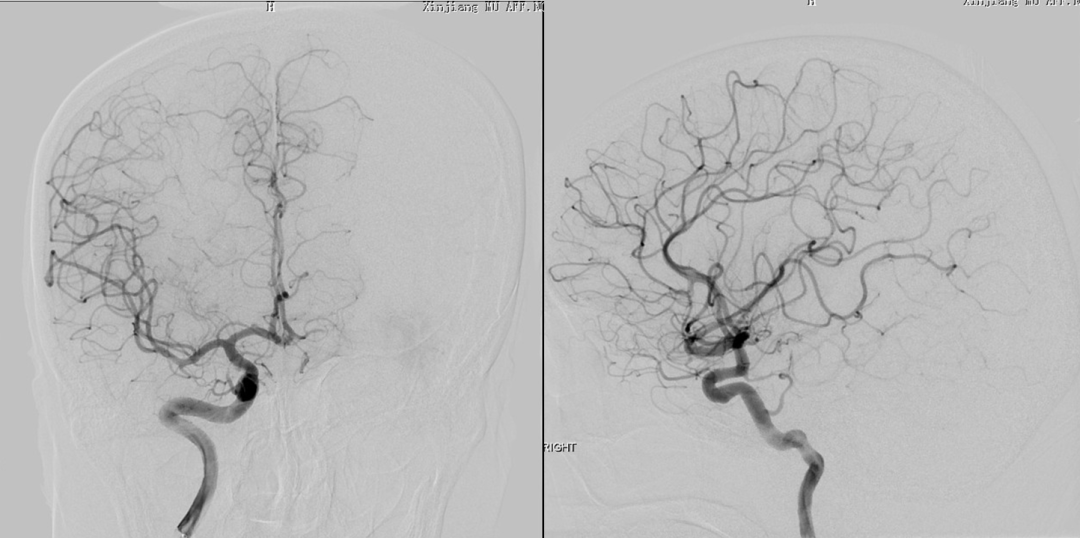

左侧颈内动脉造影:未见动静脉畸形残留;左侧大脑前动脉显影。

脑动静脉畸形(brain arteriovenous malformation,bAVM)由供血动脉、畸形团和引流静脉三部分组成,动静脉之间无毛细血管床。脑出血是bAVM最常见的首发临床表现,约占36%~68%,年出血率约为2.10%~4.12%,初次脑出血后再出血的风险增高,第1年约为9.65%~15.42%,以后逐年下降,5年后为1.70%~3.67%。本患者2005年出现一次非致残性出血,近15年无再次出血。

目前对bAVM的治疗方式主要有外科手术治疗、介入治疗、立体定向放射外科治疗及多种方式联合治疗,选择何种治疗策略取决于bAVM的位置、大小、供血动脉、引流静脉以及患者的相关因素。1986年,Barrow神经外科研究所的Spetzler和Martin提出了AVM的分级方法,分级系统的要素:

(1)AVM大小,小型:<3cm,中型:3~6cm,大型:>6cm;

(2)引流静脉类型,分为浅静脉引流和深静脉引流;

(3)AVM是否位于或紧邻重要功能区。

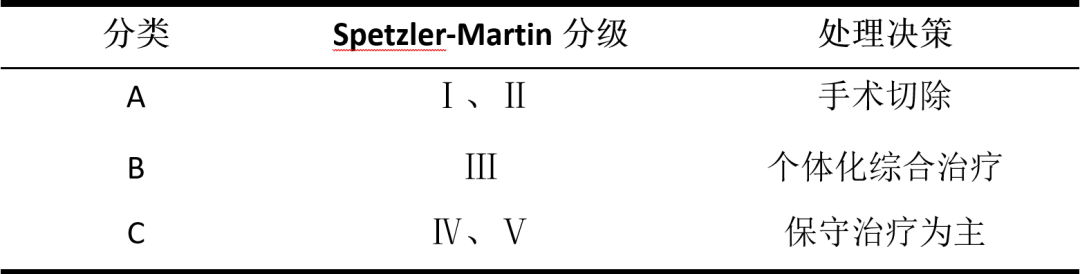

Spetzler和Ponce在此基础上又提出新的分类方法,建议把Ⅰ、Ⅱ级的bAVM归为A类,把Ⅲ级的bAVM归为B类,把Ⅳ、Ⅴ级的bAVM归为C类。本例患者AVM最大直径4.2cm,表浅静脉引流,位于非功能区,为Spetzler-Martin Ⅱ级,A类。

脑动静脉畸形分类与Spetzler-Martin分级

随着近年来年栓塞材料和技术的突飞猛进的发展,介入治疗在多数情况下作为bAVM的首选治疗方法,尤其是对于外科手术风险较大的位于颅内深部、功能区及破裂并伴有动脉瘤的畸形团,在bAVM的治疗中占有重要地位。但回顾性研究显示,对于最大直径<3cm的bAVM、单一动脉供血和单一动静脉瘘是预后良好的重要血管构筑特征,完全栓塞率仅能达70%。尤其是穿支供血、大型、丘脑基底节区、脑干以及弥散型bAVM很难达到完全性栓塞。

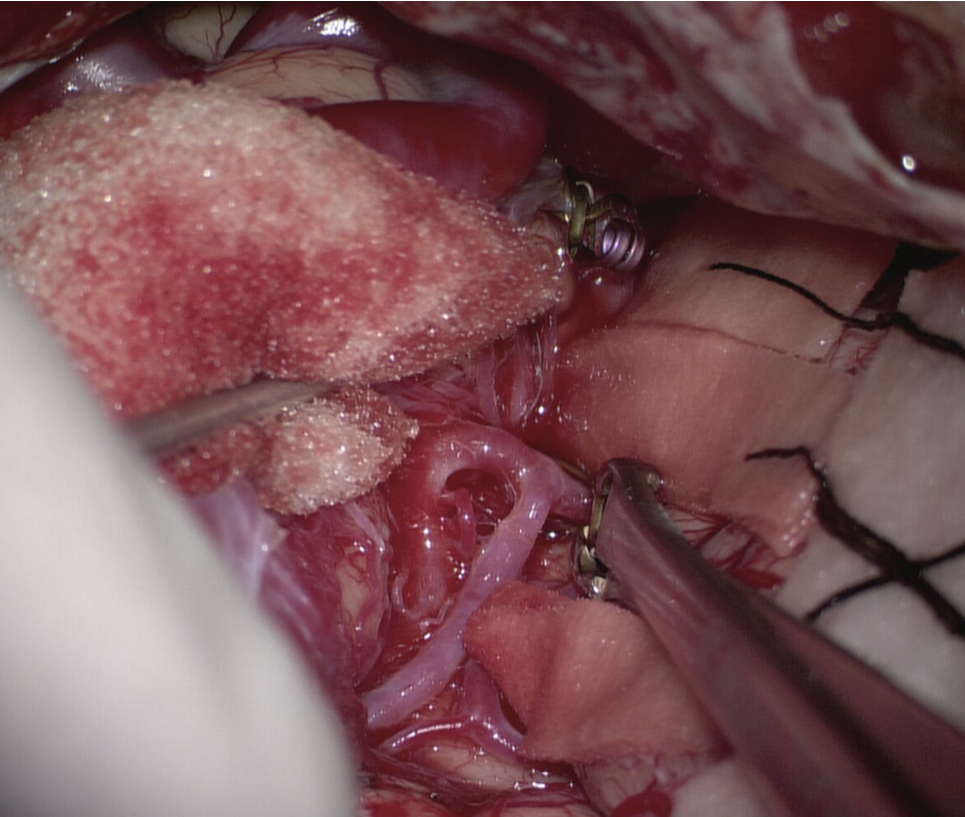

手术切除bAVM是最经典、最常用的治疗方式,有着其他治疗方式不能比拟的优点:术中对脑组织及血管破坏小,减少了对脑功能的损害,降低了相关并发症的发生率,明显提高术后患者的生活质量。再加上术中荧光造影的应用,辅助判断供血动脉、引流静脉,一定程度上代替术中DSA来确定有无畸形血管残留,使手术达到最佳效果。