寻求贸易保护主义来限制中国发展,将带来远超国界的伤害。发展更具高科技含量的芯片产业才能保证本国的领先地位。

图源:经济学人。

硅谷是美国科技产业的中心地带,它的名字来自化学元素,这是制造芯片的最重要的成分。现在该地区吸引的大部分注意力都集中在

Facebook

,谷歌和苹果等公司,这些公司以其软件和漂亮的设备而不是那些使它们工作的芯片而闻名。但是在

20

世纪

50

年代和

60

年代的硅谷,晶体管和集成电路等发明得到了改进,帮助计算机从一个房间大小的不可靠机器转变为可靠的设备,甚至可以放入口袋中。

这反过来又推动了如今的技术巨头繁荣起来。

如今的微芯片已经嵌入到汽车、洗衣机和战斗机等各种电子或传统机械设备中。根

据

WSTS

的数据,

2017

年全球芯片市场规模达到

4120

亿美元,比去年增长

21.6%

。但是,这些数据仍然仍然无法体现芯片制造的重要性。

例如,全球电子商务行业每年的收入超过

2

万亿美元。如果将数据比喻为新一代的汽油,那么芯片就是内燃机,能将其变成很多有价值的应用。

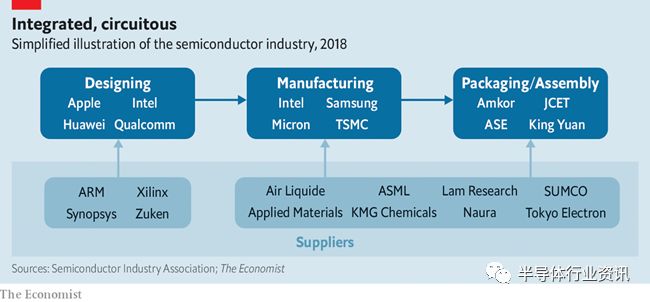

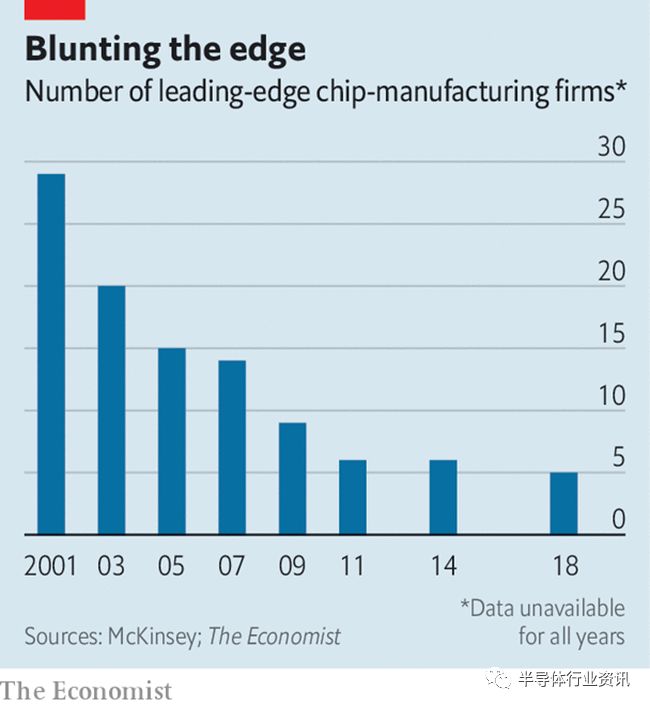

显然,无处不在的芯片推动了庞大的全球产业的增长。现代微芯片拥有数十亿个晶体管,并且是在超先进的晶圆代工厂生产的,这些工厂要花费数百亿美元来建造。事实上,这些芯片得以制造,正是专业化和全球贸易的力量的证明。

这些极其复杂的芯片催生了同样复杂的供应链,涉及全球成千上万

半导体产业

链企业。

美国贸易组织半导体行业协会(

SIA

)估计其成员中有一家拥有超过

16000

家供应商,其中超过

8500

家在美国境外。

作为芯片组件的原材料和零件交叉并重新遍布世界,最终成为智能手机的大脑、汽车的防抱死制动系统或数以千计的其他产品。

现在,两股力量将半导体产业牢牢地推向了聚光灯下。

首先是地缘政治

,芯片产业陷入了当前技术超级大国美国和极力追赶的中国之间日益恶化的竞争中。

第二是物理学极限。

50

年以来摩尔定律推动了半导体行业的进步,但是该定律越来越多被质疑已经失效,半导体行业的未来看起来比以往任何时候都更加混乱和不确定。

电子领域的政治

首先看地缘政治。

美国长期以来一直把芯片制造的领先地位视为重要的战略资产。

硅谷的芯片最早的用途之一就是核导弹的制导系统,来自五角大楼的赞助,以及风投资本的支持。

2017

年白宫发表的一份报告点名了其重要性:

“

尖端半导体技术对国防系统和美国军事力量至关重要。

”

中国同样高度重视集成电路产业。

2014

年,中国成立了

国家集成电路产业投资基金,即

大基金,推动中国半导体产业的发展

,目标本土芯片产业的收入从

2016

年的

650

亿美元增长到

2030

年的

3050

亿美元,并实现大部分供应自主化,而目前这一比例仅有三分之一左右。

美国并不乐见中国见缝插针进入产业链,并试图减缓竞争对手的发展脚步。例如,

2015

年,美国禁止英特尔制造的高端芯片出售给中国的超级计算机实验室,并多次阻挠了中资对美国企业的收购。

今年初特朗普政府对中兴通讯进行制裁。中兴营收约为

160

亿美元,产品销往世界各地,但是其所使用的部分芯片来自美国企业。当供应中断时,中兴几乎一夜之间就陷入瘫痪,特朗普同意解除禁令后,才得以免除破产。

芯片之争

美国也对在中国的

“

行业间谍

”

进行了指控。

11

月

1

日美国检察官起诉大陆存储芯片制造商福建晋华和其台湾合作伙伴联电,指责他们从美国企业美国窃取商业机密。

一些政府官员还对使用中国制造设备的风险发出了警告,理由是担心

“

这可能会将敏感信息汇集回中国

”

。

10

月

12

日两位参议院公开警告加拿大不要让华为参与其

5G

网络建设。本周新西兰阻止了其运营商

Spark

在其即将推出的

5G

网络中使用华为的设备。

在特朗普与中国以关税主导的贸易战中,芯片也是被加税的重要部分,美国

8

月份提出了一系列相关电子产品名单。

中国也进行了一系列反制措施,例如拖延高通收购恩智浦的反垄断审批,同时也调查包括美光在内的美国、韩国内存芯片制造商的价格垄断问题。

事实上,

美国希望挫败中国的一系列行为可能只会让中国更坚定发展半导体产业的决心。

例如最近,中国实现了全球最快的超级计算机,由无锡国家超算中心研制的

“

太湖之光

”

,使用了完全由中国设计的

40960

个神威

26010

芯片。田纳西大学的超级计算专家

Jack Dongarra

表示,当年的英特尔禁令的主要结果是

“

中国为高性能计算研究投入了更多资金

”

。后续使用更高级芯片的

“

太湖之光

”

计算机正在开发中。

无论如何,中美之间的贸易摩擦和不太友好的竞争意识日益增强,对半导体这个全球最复杂、最全球化的行业之一产生不良的影响。

政治风险咨询公司欧亚集团的

Paul Triolo

说,这些芯片公司以往都认为过去

30

年全球化是最伟大的,然而突然之间,这个行业俨然上升到一个国家安全问题,他们必须努力适应这一点。

重塑庞大、快速增长且对全球经济至关重要的行业并非易事。行业早期,芯片制造商在企业内部完成整个流程,

1961

年仙童半导体(

Fairchild

)开始在香港进行组装和测试产品

——

因为熟练的劳动力的更便宜

——

时,产业开始发生转变。随着芯片变得越来越复杂,制造流程开始越来越多地被外包给专业公司,这种过程一直在加速,逐渐形成了全球半导体产业的分工,主要是设计、制造、装配和封装三个部分。

IDM

模式演变到

Foundry+Fabless+OST

。

从最初的沙子(硅)到芯片完成的整个过程反应了供应链的精细程度。追溯一颗芯片的来源,它可能始于阿巴拉契亚山脉,那里的二氧化硅沉积物质量最高,沙子被运到日本制成纯硅锭,然后切成

300

毫米宽的标准尺寸晶圆,并送到台湾货韩国的晶圆代工厂。在这里,使用荷兰制造的光刻设备将硅片

“

印上

”

集成电路图形。

整个制造流程将由芯片的整体设计决定,它可能来自英国的

IP

公司

Arm

,芯片设计公司将其

IP

进行定制化设计,然后进行代工,之后再加上封装进行测试,这可能在中国、越南或菲律宾完成。

成品芯片集成到电路板上,可能会再次发生在其他地方,可能来自墨西哥、德国或是中国的众多组件被组装成智能手机、工业机器人、智能电表或是数百万计的计算机。

香港科技大学电气工程系教授

Jiang Xu

表示,中国国内集成电路产业始于这一过程的低价值部分,该该地区的优势还在于组装和包装芯片。

上海附近的长三角周围的数十家公司专门从事这类工作,例如天水华天和通富微电,名声不大但收入却达到数十亿美元。

现在,随着西方半导体企业依赖中国完成这一产业链环节,并在快速增长的国内市场推动下,中国致力转向芯片设计和制造并已进入低端市场。

市场研究公司

IHS

的

Len Jelinek

指出,尽管半导体产业链中的三星、英特尔、苹果和台积电等顶尖公司为智能手机或云计算设计、制造功能强大、价格高昂的芯片,但是

75

%到

80

%的半导体产品并不是尖端产品。

LCD

电视、家用路由器或构成物联网的各种智能硬件、为日常物品增加传感和物联网连接等应用所使用的芯片,绝对可以由中国制造。

部分中国企业也开始在价值链上取得进一步的成功。

华为海思和清华紫光已进入全球十大芯片设计企业

,海思的麒麟系列智能手机芯片已能与高通等西方公司的产品相媲美。

Jiang Xu

表示,通过这些努力,中国逐渐在减少对国外的依赖,虽然并未完全消除这种依赖。