17世纪中,葡萄牙在东方航线上的最重要两个支点:马六甲海峡上“马六甲城”(公元1640年)、好望角的“开普敦”(公元1652年),相继落入了“海上马车夫”手中。后者因为气候宜人(地中海气候),成为了荷兰人海外移民的首选之地,并形成了今天南非最大的白人群体——布尔人。只不过,江山代有才人出,各领风骚数百年。一度受荷兰主导的马来半岛、南非,最终都成为了大英帝国的殖民地。

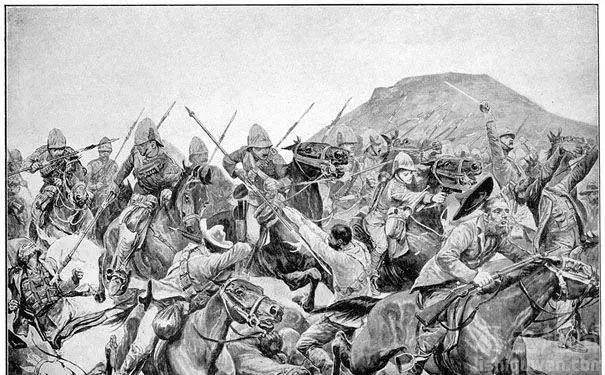

南非布尔战争

荷兰与葡萄牙在17世纪的博弈,甚至一路延伸到了中央之国的领地。在16世纪最初的20多年间,荷兰人曾5次对澳门展开军事行动,但都未能从葡萄牙人手中夺取这个重要支点。与葡萄牙争夺澳门未果后(公元1624年),荷兰人转而将目光投向了台湾。后面的事情,相信大家都有所了解了。郑成功最终从荷兰人手中夺取台湾,并从地缘政治层面,将台湾岛纳入了中央之国核心区的范畴。

葡萄牙人和荷兰人,在澳门及台湾的活动,后面会有专门章节加以解读。现在我们回到最初的问题上来,那就是荷兰人在亚洲尤其是南洋的扩张,对华人海外移民的动向有什么影响。后人总结西班牙后来的失败原因,很大程度会归结于竭泽而渔的“掠夺”开发模式。比如对印加帝国的掠夺,以及黑奴隶的高消耗使用模式。这就好像在原始农业时代,烧荒的方式即能平整土地,又得到了种植农作物的肥力。然而待肥力耗尽之后,如果不想个可循环的方式养土的话,就只有换个地方继续烧荒了(这种原始农业模式被称之为“游耕”或者“迁移农业”)。

在伊比利亚双雄联手打开新世界窗口时,新世界就仿佛是一片可供无限“烧荒”的原始森林。然而这种原始资源量再大,也终有消耗殆尽的一天。更何况随着时间的推移,试图分一杯羹的竞争者也会越来越多。与后来资本起主导作用的荷兰、英国模式相比,西、葡两国对殖民地的权力主导模式,的确存在很大的资源浪费。一切都有如农业进化过程中,粗放农业模式最终被精耕细作模式所取代一样。

与权力主导的社会相比,商业社会最大的特点是:整个社会的架构是基于“契约”搭建起来的。契约订立双方在法律上的平等关系,更能让每一个商人感到安全。在渗透东印度群岛之后,荷兰人在解决人力问题的做法,便充分体现了这一特点。饱受诟病的黑奴劳动力,并没有被大规模引入东印度群岛,取而代之的是从中国东南沿海招募的“契约华工”。

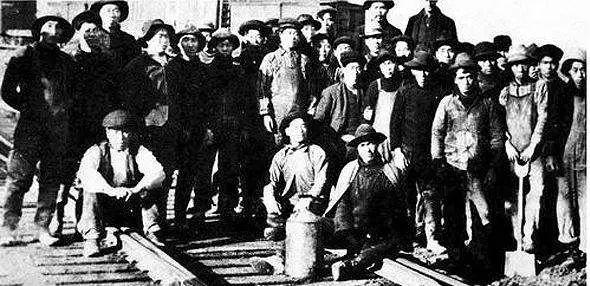

契约华工或者华人“下南洋”行为的高峰期是在鸦片战争后。有研究表明,鸦片战争后至20世纪30年代,以契约华工的形式前往海外谋生的华人,数量将近千万。南洋又是华工流入的主要目的地。仅新加坡一地所转运的华工,就超过500万。很显然,新加坡之所以能够成为海外“华人”比例最高之国,与它的特殊位置和这段历史是分不开的。

南洋华工

南洋华工

对“契约华工”一事推动最大的,是当时的大英帝国。奴隶劳动力的使用,本质并不符合工业/资本时代的需求,这也使得英国在19世纪初,最早提出废除奴隶贸易的国家,并需要大量的“自由”劳动力来解决废奴后的人力资源问题。另一方面,中央之国面临着巨大的人口压力,政治的积弱及时代的转变,也使得晚清政府不再把人口外流,视为洪水猛兽。

由于需求量巨大,契约华工的签约过程中,不可避免的出现了很多拐、骗等强迫现象。以至于历史上,契约华工又在部分地区称之为“猪仔”,签约、转运华工的行为则被称之为“卖猪仔”。然而将整个“契约华工”式的人口外流现象,视为一种变相的拐卖人口,或者视为“黑奴”制度的变种并不客观。大部分流入海外华工,还是抱着“淘金”的目的,自愿前往海外的。“猪仔”一说,很大程度还是因为旅途、工作环境的恶劣,且需要用劳动偿还出海的费用(导致丧失一段时间的人身自由)。

英国对华工的招募行为,始于19世纪末对开发马来半岛资源开发。不过最早这样做的并不是英国而是荷兰。公元1617年,荷兰东印度公司决定将位于巽他海峡东侧的雅加达,定位为自己在东印度的政治、经济中心。彼时的雅加达规模还很小,为了自己在东南亚的长期经营,荷兰人不仅将马来语的“雅加达”更名为荷兰语的“巴达维亚”(二战时改回来了),更开启了大规模的建设工作,“契约华工”群体也由此出现。

当地马来人的劳动效率问题,是荷兰人决心引入华工的主要原因。由于华人很早就开始在南洋各主要港口城市经商甚至定居,精明的荷兰商人很快便做出最经济合理的决定:让中国人来帮助他们建设殖民地。不过单纯将荷兰人的招募对象称为“华工”,倒也不是很准确。因为大多数情况下,荷兰人并不是直接招募中国人做工,而是把工程或者商业项目(比如种植园)包给有实力的中国人做,由后者再进行招募工作。

荷兰人的这种承包式做法,使得“卖猪仔”一说,并没有提早到17世纪初。换句话说,当时前往爪哇等地谋生的中国人,基本是没有强迫现象的。整个过程,更像是一种基于各种“契约”而形成的战略合作关系(比如在18世纪初,有80%以上的种植园主是华人)。这种合作关系,使得前往荷兰殖民地谋生的中国人,整体也获取了不小的经济利益,并有在荷兰人与马来人之间,形成了一个中间阶层的趋势。

然而华人最终却并没有在荷属东印度形成一个中间阶层。至于这一切是怎么造成的,我们下一节再接着解读。

ttp://pan.baidu.com/share/home?uk=268777676#category/type=0

http://pan.baidu.com/share/home?uk=319754917&view=share#category/type=0