在上海开埠后,上海的地域空间被西方城市治理与规划理念重新定义,并基于资本的强制运作与流转而被重新分类。租界作为全然不同的社会生活文化所定义与分类的结果,成为象征现代社会的景观性的意义符号所编排与构建的生活场域。然而,上海的地域空间的划分、定义以及规划存在着性质及功能的差异,而此类差异的形成,与各划分区域内资本的运作及流转的强度差异存在直接关联。种种历史资料表明,上海开埠以来所形成的资本运作及流转机制,包括买办经济、进出口贸易以及民族资本运作等各类经济活动,其活动的空间分布,主要集中于租界区域以及华界的核心区域。而这一系列经济活动的基础,在于对商业活动中的土地使用权的划定与明确。例如,外商在沪租赁土地从而开展商业活动,需要持有经由地方官及领事馆共同审核并批准的名为

“

道契

”

的土地所有权凭证,从而明确其经济商业活动的空间范围。相关的历史资料显示,截至

20

世纪

30

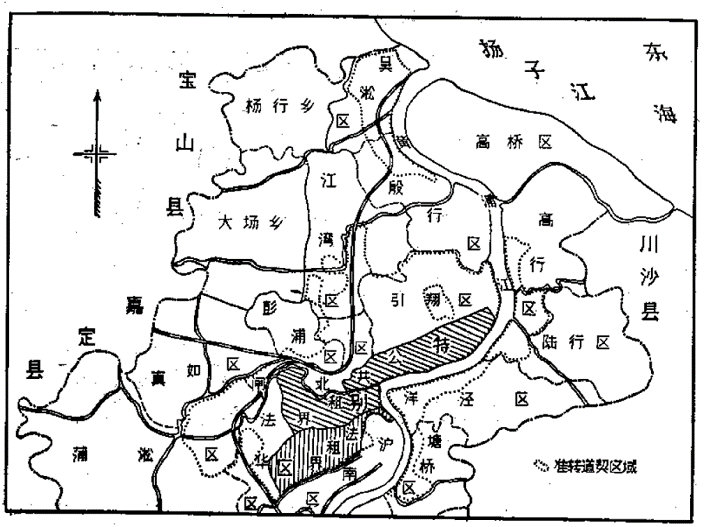

年代初期,以道契认证的方式所确定的经济及商业的租赁区域,不仅仅局限于公共租界与法租界区域,同时试图延展至华界内临近租界的部分区域内,如蒲淞区、法华区、真如区、彭浦区、引翔区、洋泾区、沪南区等区域;途沿淞沪铁路,包括吴淞区、殷行区江湾区等铁路沿线及穿行区域,同样被纳入到了经济及商业永久租赁用地的征纳范围之中;而较为偏远的杨行乡、大场乡、高桥区、宝山县、嘉定县等地,则被排除于征纳范围之外。包括

1958

年改隶于宝山区的崇明县,这些区域都被吴文化圈所涵盖,都存在着较为本土化的社区,主要承担着农业及传统制造业的经济功能,维持着较为本土化的社区结构与社会生活方式,其中包括死亡仪式的观念与操演方面的地方性惯习。

20

世纪

30

年代上海准转道契区域图

[1]

笔者对崇明区三星镇烈士村某大队某位享年

68

岁的男性老人的死亡仪式进行了参与观察,并对村中的村民以及死亡仪式的仪式专家进行了访谈,从而分析其地方性社区内部死亡仪式的构成,记录并描述上海市郊以崇明为参考案例的传统社区的死亡仪式的操演过程,并试图勾勒出上海地区地方性死亡仪式的构成及其处理方式的特点。

老人去世的时间大约是上午

8

点至

9

点之间,在亲属发现并判断老人已去世后,立即通知乡镇的社区医院,后者依据程序出具死亡证明。亲属、乡邻之间开始打电话传达讣告。在被确认死亡后,死者有大约半日的停床时间。死者的配偶用冷水绞了块干净的毛巾,将死者的脸与手都擦拭一遍,正了正死者所身着的衣物,将死者放置于其生前的卧床之上。随着讣告的传及,家中人逐渐多了起来。死者的配偶在床头边哭边诉,哭诉的语调近乎吟唱,一遍遍念叨着死者的名字,并向陆续前来的亲属、乡邻及朋友诉说死者的生平往事以及自己与死者的关系与共同的生活记忆。在随后的一两个小时内,死者的子女、孙子女等直系亲属,兄弟姐妹等血亲,叔、伯、姑、舅、姨等长辈近亲,堂、表兄弟姐妹等平辈近亲,纷纷携着配偶与子女前来吊唁。在死者停床的房间内,乌泱泱站了一屋子的人,在人群的中心,死者的配偶、子女、孙子女、兄弟姐妹围在死者床边,纷纷边哭便诉说死者与他们的生活记忆,死者配偶作为死者家庭中遗留下来的较为年长且最熟悉死者生平的人,对死者的生前的家庭关系、社会关系以及各种事迹等社会生活的总和进行总结。

在人们渐渐止住哭丧之后,将家中的门板拆下,搁置于家屋的正厅之中,并将死者停灵于门板之上。在烈士村,每户人家都有相应的宅基地,据地所建的房屋的楼层有一层至三层不等,用于停灵的正厅,一般位于一层较为靠近中心的那一个房间,屋子前的庭院被清理干净,试图达到较为对称、宽敞的停放格局。死者停灵后,村民从村子里请来他们所信任的死亡仪式专家张爷爷,为死者进行小殓仪式,小殓仪式的主要内容是为死者及其子女剃发与修面。张爷爷准备好特定的剃刀,先给死者剃发并修剪胡须,再按照齿序,依次给死者的子女及其配偶进行剃发或剪发,男性则需要修面。仪式规定,死者的子女在剃发后,

49

天后才可以再次剃发,以示居丧。其中,如果死者的女婿其父母尚在,则只需要修面,不需要剃头,以免

“

冲突

”

了女婿的父母;反之,死者的儿媳,不论其父母是否尚在,都需要被剪发或剃发,完整地完成小殓仪式。在村民看来,这一针对女性的仪式要求被总结为

“

先敬公婆,再敬爹娘

”

。值得注意的是,这位负责剃发修面的仪式专家张爷爷,同时在自己家中自营理发生意,既给活人理发,又给死者进行小殓仪式。张爷爷的儿媳则垄断了三星镇镇上的寿衣与棺材生意,每一宗生意都是经由张爷爷所介绍而成的。此外,张爷爷还给丧主介绍合适的丧事宴会的流水席承包队。在村里人看来,张爷爷不仅仅是一位死亡仪式的仪式专家,也是丧事一条龙服务的权威中介。

小殓仪式结束后,需要为死者换上寿衣,张爷爷便向丧主介绍选购寿衣的注意事项。张爷爷反复强调选购合乎当地死亡仪式要求的寿衣的重要性:

“

现在的年轻人在寿衣方面都不太了解。我认识的一户人家的儿女,父亲去世了,买寿衣,居然网购了一套

6000

元的活人的衣服。我就教育他们,这是活人穿的衣服,是不能给死人穿的,就算要给死人穿,也要有三个或五个领子

[2]

,他们竟然只买了四个领子,认为领带也算一个领子,事实上领带是不算的。他们真是花了冤枉钱,一点规矩都不懂。我儿媳妇专门经营寿衣生意的,我们就知道,死人的衣服和活人的衣服是不一样的。厂里生产寿衣的时候,一般会把寿衣的袖子做得比活人的衣服更长一些,这样死人穿上的时候才能覆盖住手,这样看上去更庄严、更体面一些。这是很有必要的,如果天气比较热,尸体难免会变形,所以寿衣的尺寸比活人穿的衣服要大一点。

”

(死亡仪式专家张爷爷)

死者的配偶及儿女在商议过后,去镇上的寿衣店买了一套

1700

元的西装式寿衣,这套寿衣是店里价位最高的一套。死者的配偶及子女认为,作为丈夫和父亲,死者生前操持农事、供给家庭,生活清苦,也没享过福,因而,他们试图在其经济条件所允许的范围之内把丧事的规格操办到最佳。基于四时节气,人们为死者准备质地各异的寿衣,死者需要由薄至厚,依次叠穿。其中,最贴身穿着的,是夏季的棉质背心,外面再穿一件白色的棉质衬衫,再穿上一件单层外套,再披上一件黑色西装,最后再套上一件黑色呢大衣。此外,死者同样需要叠穿丝袜、厚袜与皮鞋,并戴上领带、围巾、礼帽、和白手套等相关配饰。层层叠叠,厚实且隆重,才是丧属所期待的效果。同时,人们相信,在死后的世界,必要的生活用品仍然是必需的。人们为死者构想出死后世界的日常生活的方方面面:为了给死者遮风挡雨,人们准备了一把黑伞,放在死者手边;为了确保死者能安稳入眠,人们准备毛毯并配备枕头,枕头里则塞有由锡纸所折制的元宝;此外,还有揽镜自照所需的镜子与手帕,以及一箱子的纸上绘制的中式寿衣。人们最希望的便是能让死者在死后的世界里享有经济方面的优越条件,因而,准备了重组的金锭与银元的纸质明器,并配有由白麻布所缝制的钱袋。除此之外,丧主联系殡仪馆给死者置办了一套

2500

元的薄木板所制的的雕花的棺材,准备将其与死者一同火化。在殡仪馆的寿器销售处,棺材的价格随其质地及工艺的水平而上下浮动,大约在

2000

元至

5000

元间波动。此外,丧主要为前来吊唁的亲友准备好孝章,即亚麻质地的黑色袖章,其中,死者的配偶、直系亲属、血亲等,需要佩戴黑底白字显示其与死者血缘关系的孝章。

从丧礼的第一天开始,丧主便开始在家中其余的空屋及庭院里摆置流水席,在崇明地区,丧礼的流水席被称为

“

素饭

”

。在当地,丧礼流水席的质量的高低往往也是人们关注的焦点,菜肴的种类、数量与价格,往往是村里办过丧事的村民间互相攀比的重要指标:

“‘

素饭

’

准备得不妥当是要被其他人笑话的。尤其是亲戚和邻居之间,多多少少都办过丧事,谁的菜数量多,口味好,价格高,谁就最有面子。

”

(村民)

操办流水席的丧属惟恐前来吊唁的亲友对流水席不满意,生怕自己被指责不孝敬死去的至亲,同时,人们普遍认为,亲友参加丧礼是送上了吊唁礼金的,在当地,在具有固定的亲友关系并在重要的人生礼仪中互送礼金的两人之间,两人互给的礼金的数量往往是持平的,或逐年增高,以弥补逐年增长的物价。因而,相对地减少礼金的行为,在当地是不被认可的。因此,在村子里,丧礼的流水席的质量需要被控制在一个被亲友认可的范围之内,质量只能相对增高,不能相对减低,否则,丧主会受到亲友在道德层面的指责。

入夜,死者的配偶、直系亲属、血亲以及同宗近亲纷纷围坐死者身边守灵。其中,女性亲属一边守灵,一边给死者折制纸质及锡箔质地的明器。男性亲属则另辟一室,或玩棋,或斗牌,揎拳掳袖,好生闹腾,与隔壁哭丧的女人们形成鲜明的反差:一边是消闲的排遣娱乐,另一边则是哀戚的生离死别。男人们通过各种方式抑制并转移自己的情绪,而女人们则需要表达与宣泄。

翌日,人们进行大殓仪式。丧主联系了崇明殡仪馆所下属的殡葬服务机构,租用了一套冰冻棺材,以暂时代替大殓时所需的棺材,同时,屋内人员众多,加之焚烧纸钱,温度较高,为避免尸体受温度影响而变形,因而,使用冰冻棺材停灵,是村内人们普遍接受的选择。于是,在亲属的注目下,死者的子女们完成了移床与入棺的步骤,并将停棺的正厅布置成灵堂。在死者移床并入棺后,死者的已婚的女性亲属,包括其女儿、孙女在内的直系亲属,以及姐妹等血亲,堂、表姐妹等平辈近亲,纷纷围着死者哭泣。与此同时,人们开始模拟崇明习俗中的

“

弄瓦

”

场景

[3]

:人们在瓦片上焚烧明器,焚烧殆尽后,收集灰烬,再将其收纳于白麻袋中,最后挂在死者的腰部。当地人则认为,这一仪式程序可能在试图强调女性在家庭中的角色与地位,以及其生育的功能与义务。女性哭祭之后,丧主请来村里的丧乐队来完成大殓仪式。丧乐队里一共有

4

人,其中一人身着类似道袍的传统服饰,负责唱诵《青华诰》与安排仪式,另外三人则负责吹乐打鼓。这些仪式人员都是同一个村子里的村民,他们基本上都是从家庭传承死亡仪式相关的技能的。他们在仪式技能的内容方面各不相同,

“

村里的两家丧乐队,一家念的是道士的经,另一家念的是和尚的经。

”

(村民语)但村子里的许多人都对他们的仪式从业资质和技能持保留态度,并且认为,这一职业对从业者的命运具有一定的污染性:

“

他们和正规的道士、和尚不同,他们没有政府颁发的证书,他们就是家里一代代耳濡目染传下来的,他们可能连正经的经书都没仔细读过,不过他们就在那里摇头晃脑地念,也没人能听得出个所以然。

”

(村民)

“

干这一行的人,他们的家庭和后代都不怎么发财兴旺的。村里的王家干了两代就不干了,他们退出这一行之后,村子另一头的汤家就又顶上去了,但现在汤家也只有一个青年小伙子在干,也没看他们家有多发财,媳妇也没有找到。

”

(村民)

随后,人们开始进行灵魂引渡仪式。这是一个在操演编排上颇具舞台效果的仪式程序,具有特定的仪式空间的安排、仪式道具的布置、仪式操演者的排布,以及仪式的理念的展演。首先,人们准备好纸质的明器纸轿,将棺椁、道士的站位以及纸轿依次排布于同一条直线上,营造出线性的关系。人们似乎相信,当道士在棺椁与纸轿间进行仪式的操演时,死者的灵魂,便能被安稳地指引至另一种状态中去。与此同时,基于血缘关系及亲属制度,人们依次排布成圆圈,将道士、棺椁及纸轿围住。在丧乐队吹锣打鼓所演奏的哀乐《青华诰》中,人们缓慢地绕行三周。其中,已婚的女人们头戴红花,排在自己的丈夫身后,鲜亮的红色,在一众的丧服中分外显眼。绕行结束后,以死者的长子为始,人们依照亲属制度的位序结构,向死者跪拜叩头。叩头完毕后,女人们摘下头上的红花,戴上白花。人们相信,完成这一灵魂引渡仪式后,死者的灵魂便不会再于生者的世界所停留,出离于原有的家庭与社区,亟待整合至另一种结构状态中去。

第三日则是出殡之日。中午时分,崇明殡仪馆派出殡仪车,准备将死者的遗体运往殡仪馆。人们在丧乐队的吹鼓奏乐与仪式操演中进行送别仪式。在昨日的大殓仪式中,道士站在纸轿和棺椁之间操演仪式,亲属则以三者为圆心,呈圆形绕行,因而,在死者亲属的共同在场的仪式操演空间中,道士扮演了一个引导者与过渡者的角色,试图将死者的灵魂平稳地过渡到死后的世界。而在今日,仪式的目的则转变为送别,因而,昨日的纸轿则被殡仪馆的接灵车替代,道士站在棺椁和接灵车之间操演仪式,亲属同样以三者为圆心,持香绕行三圈。仪式完成后,死者的遗体被接灵车运往殡仪馆,并被转移至事先所准备好的棺材之内,死者的直系亲属及近亲举行一个小型的告别会。告别会结束后,死者的子女们需要将棺材盖子合上,并在棺材顶端敲

6

个钉子,且最后一枚钉子只能被敲进一半,在当地人看来,这预示着在死者逝去后,其家庭及家族将会

“

出人头地

”

。接着,死者的遗体及棺椁被运往火葬场火化。火化完毕后,丧主领取骨灰盒。随后,骨灰被葬入村中的墓地。在三星村,墓地往往以行政村为划分单位,墓中埋葬着村中来自不同家族、拥有不同姓氏的人。

入葬过后,人们拿着灵位,放起鞭炮,开始进行虞祭。丧乐队吹鼓奏乐,人们将死者的灵位放置安妥,死者的配偶及直系子孙,持香绕行死者灵位十数圈,道士则立于圈外操演仪式。绕行完毕后,死者的亲属在桌椅之间搭上一条白色的麻布,试图用最简单的方式勾勒出死亡仪式所要求的