仅从光学效果上看,放大镜与望远镜好像也没什么不同:两者都让我们把世界看得比以往更清楚。只不过,一个清晰的世界在咫尺,另一个清晰的世界在远方。

存在着两类建筑师——拿放大镜的,和拿望远镜的。拿放大镜的建筑师,把设计用作与现实世界近身搏杀的武器;而拿望远镜的建筑师,则把设计当成是对飘渺存在的认知媒介。

初从“放大镜/境”跳到“望远镜/境”,建筑学子难免见猎心喜,忽而把咫尺推远,忽而把天涯拉近,骤然颠乱的视界中似有无穷涌动的暗物质纷至沓来,冲刷习以为常的周遭。思绪如雨中,有些东西剥落,有些东西呈现。

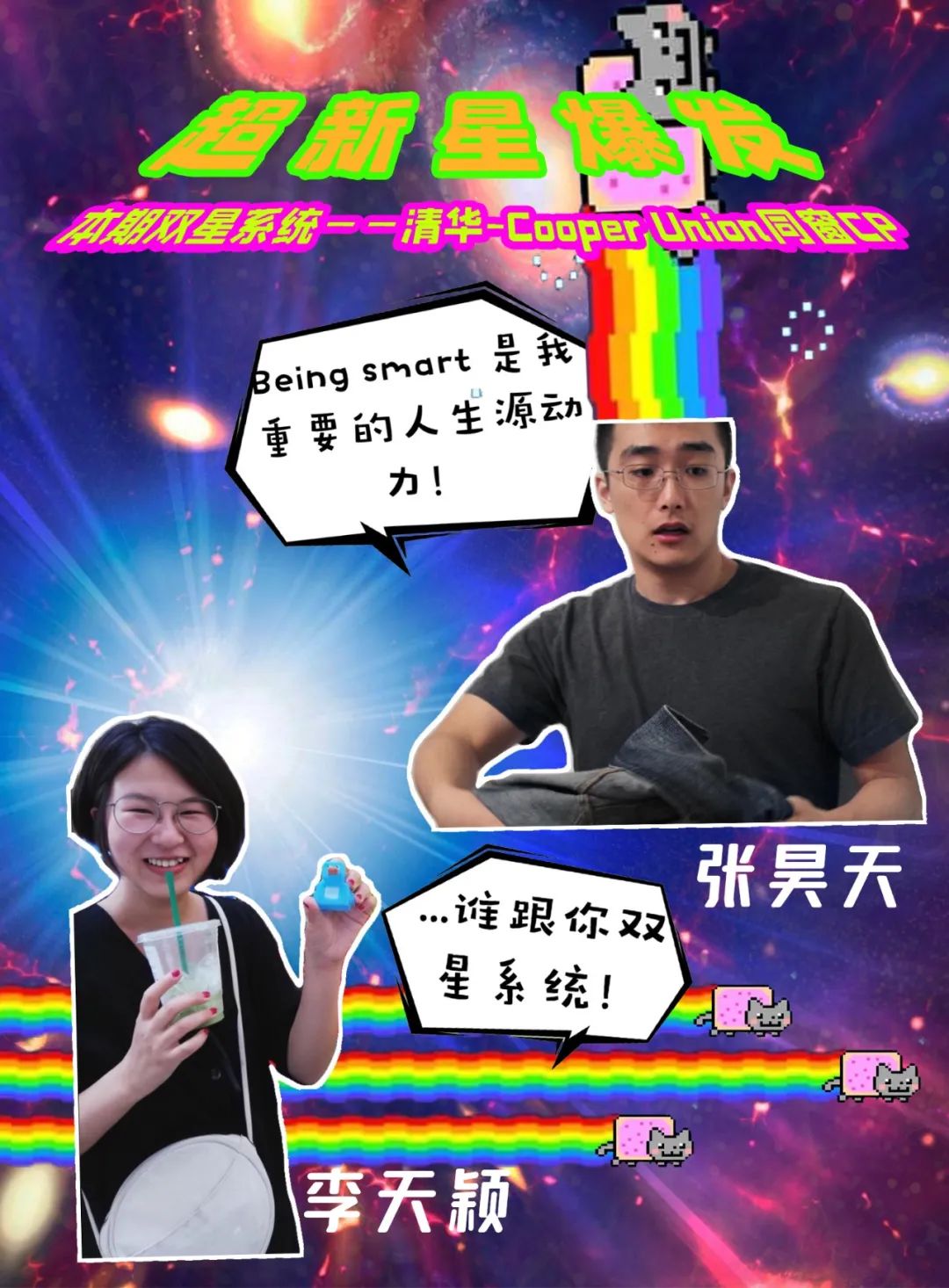

李天颖和张昊天的近期设计,淡淡散放着乍入“智识花园”的喜悦。

这份喜悦不急不躁,像日复一日蹲在地上凝视种子发芽、蚂蚁搬家的被浪费的童年。

或许在既往的效率竞赛中已经赢得太多,他们终于挣到片刻的机会,把设计虚掷于纯然的浪费,一层层任性涂抹、一遍遍肆意铺陈的思想和生命浪费。

浪费,流光暗度

浪费,万物舒卷

于浪费中

有一扇若有若无的小门

似乎被吱呀一声

推开了

李天颖对世界充满强烈共情

她常常会去建材市场捡回各种各样的小零件

然后把它们伪装成其林美食

毕设模型让人惊叹

“难以相信是这个小身板儿做出来的”

他俩对图像和设计的理解

直接构成了他们的幽默感

属于那种学到深处随心所欲的类型

出自张昊天和李天颖公众号推送《一(不一)样机》

~你get到了吗?

《花花宇宙》是他们很喜欢的一首歌

“更高更高享受,为什么不追求”

本文分为两个部分。

第一部分为张昊天和李天颖在Cooper Union的毕设介绍,

第二部分为第三期超新星项轲超对两人做的访谈。

闪闪发光的灵魂对谈,看完一定觉得很值。

我在Cooper Union的毕业设计叫“亲密的塑料 (Intimate Plastics) ”,开始于对塑料相关的物质文化迷思的质疑:塑料既被视为可消费、消耗的廉价品,同时却凭借它的耐久性而广泛发挥着功用。

这造成了塑料在建筑中矛盾的定位:一方面塑料将建筑包裹成密封的“泡泡”,维系着“卫生”“舒适区”“家”等人们对于居住的想象,另一方面又被贬低,被视为对建筑体验没有价值的存在。

例如建筑剖面中,塑料时常只是一层被使用者和设计师都无需重视的一层防水或隔汽薄膜,然而正是这一层塑料实质上分隔了室内与室外。这个项目则在反思这一冲突,对隐藏的塑料进行美学探索和表达,并寻求共情(Empathy)。

Intimate Plastics: A Section Installation

这个项目探讨的更广泛议题是人们对于环境的立场。传统意义上回收塑料、减少塑料使用的种种措施,或许反而加深了我们对于这种材料的偏见,促使我们对于塑料的进一步贬低与滥用。让塑料远离人类的企图往往是徒劳,甚至是地区间转嫁矛盾的手段。

Plastics Cycle, & Water Cycle.

相较于扔掉塑料、把塑料转化新材料,我的毕设试图营造“与塑料共生”的情境,用历时的建筑回应同样耐久的塑料材料,把我们在建筑中对塑料的体验变得亲密,从而真正为塑料赋予价值。

以一个典型的美国城郊房屋为设计的文本,防水的面层被重新定义,雨水经历重重波折的路径之后才离开房屋。雨水在建筑中的路径被延长并暴露出来,并呼唤塑料构件与身体的关系,

营造出一种安全与危机并存的混淆状态。

最终的成果全部用现成的塑料制品拼接而成,这个项目同时也在探索工业化生产下有关形式与建构的美学。

Q:

你觉得人和塑料的关系是怎样的?

A:

我认为塑料是消费社会集大成的体现。你在消费它,它用某种方式给你反馈。

Q:

剖面中盛满水的塑料给人一种摇摇欲坠的感觉,怎么想到画一张这样的剖面?

A:

受到日本园林里的竹节制成的“添水”的启发,摇摇欲坠的构件系统充满危机与不稳定,却又在精巧控制之中,这种危险的状态也是对人类生存状态的提示;同时也在寻求某种“科学实验室”美学,建筑的操作常常可以类比其“严密控制”的状态:体现在细部层面,是防水、防汽、保暖、隔热的种种繁复细节。我希望人们能在这个装置的诠释中看到枯燥的建筑细部中好玩有趣的部分。

Q:

你提到在这个装置中,居住者需要“自己用手把水排出来” ,为什么要强调这一点?

A:

塑料将建筑从自然中隔离出来,又保护起来。自然对建筑而言是一个“他者” (Otherness),建筑是人类的庇护所 (Shelter);而水对于我来说是具有隐喻(Metaphorical)意味的,它代表了人们惧怕的自然。

因此我延长了水在建筑中存续的路径,强迫人去面对它,用身体与它互动;甚至必须要拯救你的建筑,要用手去把水排出来。如此,人用身体感受了建筑的庇护,人与建筑、与自然、与塑料这几种“他者”产生了亲密的联系。我们需要与建筑的共情。

潜行者 Stalker, 1979, Andrei Tarkovsky.

Q:

过程中是怎么去感受和推敲塑料的呢?

A:

最初的尝试是一个Vacuumed*n Airbag;过程中尝试了楼下买的多纳圈与塑料制品、锋利的金属螺丝与塑料玩具的违和组合,希望看似可爱、可口的图像能够启发观看者对于塑料无处不在的存在状态的一丝异样的体验。

Q:

你之前做过一个关于“艺伎”的课题,你说它是“塑料”这个课题的先导,它们之间具体的关联是什么?

幼化的身体比例构建,拟态儿童的巨大发式

Studio: The Body. Instructed by Diana Agrest.

A:

这两个项目都在讨论“表面”和“内在”,“令人反感”和‘’美‘’。建筑中也有这样的话题,例如密斯的柱,外表的构造作为概念性的“真实”表达,与内部实际的结构并不对应,在这里,概念的真实性和结构的真实性是剥离开来的。“塑料”项目也是在回应这个话题——

概念是被规训出来的,建筑也是被“编织(fabricate)”出来的。

* Inscription of Body: Constructed Geisha

(身体的书写:“艺伎”建构)

Studio: The Body. Instructed by Diana Agrest.

Q:

“艺伎”将人二分为被规训的外表与真实的、栖息灵魂的内核,二者之间的边界则是被人为建构出来的。这是否也可以理解为你对建筑、与人的栖居状态的理解?

Geisha_Closed World

(艺伎_封闭的世界)

Studio: The Body. Instructed by Diana Agrest.

A:

关于“规训”,我把人对建筑的期待,视作一个被规训的东西。比如人期待室内是温暖的,是舒适的:我在清华参与的太阳能竞赛(SDC 2018)项目,竞赛规则对室内的温、湿度有很严格把控;这反过来让我思考,有时候建筑在过度追求舒适,反而丢失了某种“刺痛感”。我们的身体需要一些“刺痛感”的体验。

THE WHAO HOUSE, SDC 2018, 清华赛队作品

但这件事情要分两面说。美东的建筑讨论——在我看来——又经常过分地追求刺痛,为了批判而批判,反而变成某种荒诞的“刻奇 (kitsch) ”。我的毕业设计在思考,那些看起来可爱又亲切的物体,甚至是像是分子料理那样新鲜可口,是不是也可以产生同样的批判性?

去除了表面尖锐的冲突,温柔可爱的设计也能表达同样强烈的批判,揭示同样深刻的意义。

Rendering Reality / Reality Rendering

人们对渲染的偏见,要么觉得它商业化,要么像所谓“后数字化(Post Digital)”一样,觉得它日常、平庸、无聊。后者诙谐地批判了此前对数字技术的狂热,但这种声音受到追捧,乃至成为潮流,恐怕是因为它的视觉冲击,而非批判性。

Jennifer Bonner, The Dollhaus, 后数字化作品的一个例子

两种观点都忽视了一点,并不是渲染中不存在Labor(劳动),而是这些Labor已经被外包至渲染工厂或者是电脑显卡之中。为了追求效率,渲染被封装成一个自动运行的黑盒。

相比于丢勒笔下的透视机械,

现代的渲染器将劳动从身体上剥离,渲染从而变成赋材质、点击渲染的无聊工作。

Albrecht Dürer, perspective machine

这个设计中我的第一个目标就是将黑盒打开,将其改造为更加自由的工具。

一个渲染器,想要渲染出错误的画面比“正确”的更困难。真实性也成为我首要挑战的一点:通过我自己搭建的非标准渲染器,最终的图像不一定要遵循直线透视法的约束。我套用了“宫中侍女(Las Meninas)”,并利用自制渲染器实现了超越三维的空间关系:

油画《宫中侍女》(Las Meninas)

在渲染所虚构的现实中,连续的时间被切碎成离散的帧。帧与帧之间复杂的计算、求解,一切冗杂的过程,都随着下一帧的更新而被抹除。

在这个项目的后半部分,我尝试在最终的图像中保留被抹除的时间。

我在一间没有光的教室里,事先测量出现实中的每个物件在计算机渲染中所应有的亮度,在物件表面打亮相应的灯光,并利用相机记录照亮的瞬间。

最终的图像由2600余个离散的光斑叠合在一起,渲染的过程从一瞬间被拉长到三天。最终的图像也记录了渲染的痕迹,比如画面中若隐若现的人影,以及光斑与光斑之间不完美的接缝。

我把这些痕迹解读为渲染的物质性(Materiality),这是数字图像难以企及的厚度。

之所以在现实中渲染,是让渲染不在被视为脱离于现实的虚拟过程,从而真正地与现实相纠缠。它产生的种种“纰漏”也不再被视为错误,而是时间与物质所留下的痕迹。

Q:

物质性(materiality)指的是渲染这个过程的物质性,还是渲染对象本身的物质性?

A:

我想证明的物质性,既指过程又指本身。或者说,最后体现出来过程的痕迹,被我解读成渲染的物质性。

我背后的动机是要模糊对象和过程。

我这个作品批判的核心是:当我们把渲染想象成一个虚拟的对象,我们就无法理解它里面包含的巨量的劳动。有时候这种简化的认知就会产生一系列问题。比如说各种对物体的滥用。我要做的恰恰是打乱这种过程和结果的二元区分,从而让大家认识过程。这是我最大的一个议题。

Q:

在这个作品里面劳动(Labor)和诠释(Representation)之间有什么联系?

A:

当劳动被表达出来的时候,才能更好体现出作者主观上的作为,而在Cooper常常讨论的Representation,尽管是对客观事物的描绘,但核心还是在于表现作者的主观意志。

所以,我是解放渲染这个工具,表现里面的劳动,从而让作者有更多的操作空间,进而把渲染变成一个很自由的诠释现实的工具。

Q:

只看图的话,读者对作品的理解是否跟你想表达的东西一样呢?

A:

一开始我是在非常理性地探讨这些东西能被解放成为多么强大的一种工具,然后这些工具能干嘛。这本身是一个批判(Critique),讨论建筑师如何如何贬低忽视了它。

但是到了最后这张图,

我就发现读者对它的欣赏的过程,跟我最初的那一套逻辑没什么关系。

人们被它吸引,完全不是因为我说它表达了渲染的过程,恰恰是因为光看图片,理解不到图片是如何制作的。作品是一个读者和作者之间非常丰富的一个互动,

它不仅是一个论断(Argument)更是一个非理性的影响(Affect)

,能够以意想不到的方式去引发共情。

受访人:张昊天 李天颖

采访人:项轲超 阿晴

整理:阿晴

“现在我做一个设计,更多的是追求的它在智识方面的复杂度和完整度。”

张昊天、李天颖合作作品:

How to Make an Architect

Fairy Tales 2018,Honorable Mention.

项轲超:

我跟你们也好几年没见了。一提到张昊天、李天颖,大家第一反应可能会是“当年做Fairy Tales的那俩人”。当时做这个竞赛是什么契机呀?

李天颖:

我记得是我们以前投Evolo没有中选,当时就有一个Dystopia(反乌托邦)的概念。于是在Fairy Tales想做一个新的,那时候刚好出了Vray3,张昊天玩得特别开心,就决定要一起做这个竞赛。

张昊天:

当时我们正在申请出国,这个设计其实有一点自传的性质。那时候的我住在北京的公寓里面,觉得自己过得特别惨,每天都在玩命儿画图。

在提交作品集前的几个月,突然脑子里就有了一个雏形。真正实施起来只用了一个多礼拜就全做完了。

这个作品其实是对当时生活状态的一个反馈,巨大的压力会催生许多“变态”的生活状态。

我觉得,作品集、申请、出国,这几件事情有朝一日一定会成为我研究的课题——因为这其中反映了东西方建筑讨论的错位。

李天颖:

张昊天你怎么突然navel-gazing了起来(小声吐槽)?

张昊天、李天颖合作作品:

How to Make an Architect

Fairy Tales 2018,Honorable Mention.

项轲超:

是不是在这之后开始做公众号的?

张昊天:

申请刚结束在等待结果的时候,每天都过得惶惶不可终日的,公众号就成为一个可以发泄一下的渠道。虽然是三天打鱼两天晒网,并且每次看到自己之前写的就觉得太丢人了,但有感而发的时候还是特想写。

项轲超:

你们知道有个梗嘛,说是日本人的人种分为弥生人和绳文人。绳文人是日本岛上的原住民,现在长得浓眉大眼、像是外国人。“弥生人”指长得精巧的日本人,本质上含有中国人的基因。在建筑师中也有人做这样的分类,像丹下健三的作品就被称为“弥生精致”的代表,“绳文野蛮”就可以用来形容藤森照信,比较喜欢瞎整。

左:丹下健三 东京国立代代木竞技场(图片来自搜狐网)

右:藤森照信 泥飞行船

项轲超

:在我看来你们到Cooper Union之前的设计,外表都有一种共同的特质,就是复杂的弥生式精致,

体现了你们对技术密不透风的掌控

。张昊天则有一点绳文基因作祟,喜欢play with tools,喜欢胡来。比如那个小鱼房子里面地砖的设计,效果极佳,但是本质混乱。你们对我这个评价怎么看?

张昊天

:首先,

我觉得你的问题背后,有一个关于“混乱”和“有序”的价值判断。

“混乱”在你的语境里面好像更有创造力和生命力,而有序好像是更加教条和僵化的?这是我对这个问题的一点质疑。

不过我觉得你对我的判断是很准的。在清华的时候我还处于一种比较自由和野蛮探索的阶段。到了Cooper Union之后,我探索的媒介和主体从“手”变成了“脑”。

现在我做一个设计,更多的是追求的它在智识方面的复杂度和完整度。我希望每个设计都像一篇文章一样。我关注的是它背后的逻辑是不是连贯,在批判性方面是否足够精准。

我现在所期待的,由热烈直接的感官体验变成了非常绕、非常复杂的智识体验。

这种方式的确带着很强的精英主义气息,但在我看来这没什么不好。Cooper Union强调的"Discipline"或者是"Discourse",本身都是以精英的视角来批判客观发生的事情,它让我意识到Discipline对于建筑生产是有积极作用的。

李天颖

:我同意他说的,Cooper的教学目标,起码其中一部分是在于向Discourse贡献新的知识。不过我个人的操作方法是依靠“手”和“眼”的,和张昊天完全反过来。

对我来说,“做”和“想”是分开的。

我会在第零步去想,做的时候就完全不想,做完一步之后又开始重新思考。

这一点在“塑料”里表现得尤其明显。因为作为毕设,我有充足的时间专注于材料本身的实验。最终用了一整面墙来展示模型的成果,从小的材料的实验,然后到中型的,然后到大的。而图纸则是最后十天才快速画完的,它并不反映探索的过程,图纸是最终阐释的diagram。

我的操作方法纯粹是“手—眼—手—眼”的。

中型实验:一个洗手液瓶子。探讨了构件连接的层面上水如何传递(现在挂在布鲁克林的公寓里迷惑来拜访我的客人们)。

张昊天

:她的毕设方案最重要的成果是实际做出来的东西,知识都是手上的知识,图纸只是一个表述。

项轲超

:但我得夸一波,你的Diagram图纸表达得特别清晰!

李天颖

:图纸于我则是一个足够清晰的表达媒介,代替语言表达。我自己其实是更希望混乱的。

“批判做得多了,变成了风格,就开始没那么吸引人了。”

项轲超:

说起表达,我觉得从张昊天的小鱼房子和东操看台的设计图纸,还有Fairy Tale最后的表达中,都能感觉到你们对颜色的重视。

张昊天、李天颖合作作品:

How to Make an Architect

Fairy Tales 2018,Honorable Mention.

张昊天:

我特别喜欢颜色。具体而言,比如最近特别流行的Post-Digital的配色,我的确是会在视觉上被吸引,然后主动地把这种配色渗透进各种图纸里面。做Fairy Tales的时候我甚至去看了一些很老的MV来找颜色的灵感。

但现在我转而尝试把它们和历史上对representation的讨论联系起来。之前做的纯视觉的探索反倒成为我在这个阶段刻意回避或者说批判的东西。比如说毕设,虽然颜色依然很重要,但我会努力避免风格化的用色,会更多去探索representation本身的意义。

张昊天、李天颖合作作品:

How to Make an Architect

Fairy Tales 2018,Honorable Mention.

项轲超:

我记得当时EL出了一期MOS的,那个颜色就很吸睛,有你说的post-digital的感觉。

El Croquis 184: Amid Cero9 / mos 封面

张昊天:

对,这是鼻祖。不过现在的风潮让我感到有点乏味,可能是因为用得太多了。

李天颖:

以前我们出图会把颜色拉得特别纯,或者用一套完整的配色;但现在会采用一些更接近真实的色彩,回避某种具体的、被创造出来的配色风格,是对representation层面的realism的回应。张昊天的毕设也是和realism有关。

张昊天:

虽说realism也是一种被创造出来的风格,不过我的确非常反对Post-Digital的立场,

一

开始是批判,但做得多了,变成了风格,就开始没那么吸引人了。

李天颖:

我的一些作品受到Tamar Zinguer*的影响,尤其是她课程里面讲的玩具相关的话题。毕设作品的颜色选择都是往可爱方向选的,我不想选挑衅性的配色,而是选一些很经典的、很playful的配色。不过相比颜色,我在表达上关注质感更多一些。我可能会故意找很多透明的、白的东西放在一起,或者把一些平常甚至令人反感的东西用在可爱的地方。

* Tamar Zinguer: Cooper Union的一位助理教授,著有《Architecture in Play: Intimations of Modernism in Architectural Toys》。

李天颖,张昊天,陆丰豪:City of Circle

项轲超:

我看你们的用色感觉像看天书一样。我从上大学开始就是画黑白线稿,几乎从来没用过颜色。后来做作品集,才开始用Photoshop,才开始用颜色,但一直到现在都不是很会用。我的图就像是施工图一样,直白地告诉读者这图里有什么。

张昊天:

我觉得你的图有你自己的生命,就像那个树洞的房子(如下图),在我看清楚里面有什么之前我就能感受到一种氛围。

项轲超:

在画之前我其实没想那么多,就觉得这个房间里得有这些东西。

画完以后感觉自己被摆了一道,不自觉地就有某种风格了。

“我觉得不能让建筑的教条限制我们对于东西本身的、或精巧或可爱的种种质感的由衷的喜欢。”

阿晴:

张昊天的小鱼房子让我想起盖里的鱼,还有经常入选“最丑建筑”的福禄寿大楼。你们怎么看待这种非常具象化的设计?

El Peix 雕塑,奥林匹克中心,Frank Gehry,1992

李天颖:

小鱼房子是在乡村里面的建筑。张昊天做这个项目的时候我跟他讨论,

乡村的语境天生就偏爱“具象”,

有时又会故意把一堆东西混杂在一起——因此,现代主义的、数字化的、具象的,同时出现是具有合理性的。我自己对于“具象”的看法,在看了阿尔托的作品后有了很大的转变,那时候我还开玩笑说“立面上没有脸的房子都不是好的房子”。我也好想有机会做一次具象的设计哈哈。

张昊天:

我对具象化的东西的兴趣是一直持续的,包括我毕设做的这个渲染。我自己也挺矛盾——我觉得一方面,建筑是有很多理论支撑的东西,这固然是它的魅力所在;但另一方面,我又觉得一个房子其实可以是任何的形状,

它应该可以摆脱任何的理论和立场的教条。

李天颖:

但对我来说,做一个回应Discourse的设计是自由的;给一个真实存在的业主盖房子,就变得复杂了起来。

阿晴:

那从representation的层面怎么去理解张昊天做过的具象化的设计,它到底表达了什么?

李天颖:

我也许会把它当作一个对传统的Abstraction(抽象)的批评。Fairy Tales是我们做过的最典型的具象的东西。最近我们做了一些真实场景的Photogrammetry(摄影测量),重新给这些场景赋材质渲染。这跟具象的小鱼房子本质上是一样的,都是在重建一种现实。把事物真实地再现时,它就变得具象化了。

张昊天、李天颖合作作品:My Gluey Brunch

张昊天、李天颖合作作品:Our Lovely Surplus

张昊天:

我理解大部分建筑师做抽象设计有一部分原因是建筑师自己并不亲手盖房子,这就产生了一个把自己的想法翻译成图纸的过程。有了这一步翻译,必然就会有抽象的必要。但我觉得这不应该限制我们对“物”本身的热爱。比如你看到一个小东西,你特别喜欢,以现在的技术条件,完全可以扫描它,然后放大,做成一个房子,里面开门开窗。

我觉得不能让建筑的教条限制我们对于东西本身的、或精巧或可爱的种种质感的由衷的喜欢。

李天颖:

我觉得我们对于具象这件事情的理解可能不太一样,但是总体而言,都对无端贬低具象化的传统观念持批判的态度。

项轲超:

我感觉你俩出国以后书生气很重嘛,批判来、批判去的。

“现在的人做设计有点像是去超市买东西,这种做法的问题在于,无法产生新的范式。”

张昊天:

我突然想延伸一下话题。有时觉得如果要营造良好的交流语境,首先要从改变一些词汇的中文翻译开始,不能让人一开口就觉得说的词很羞耻。比如美国讨论的Materiality,翻译过来是“物质性”,这个词让我有点难以启齿。

李天颖:

在这边很多同学会说:为什么听不懂亚洲建筑师的讲座,一直在放图片?的确有一部分国内备受赞誉的建筑师,做得非常多,说得非常少,一开口就是:你们直接看作品就行了。我猜测这可能与亚洲的耻感文化有关。很大程度上,知识中的语言被剥夺了。一方面这是务实,避免了空谈;但是另一方面,讨论、交流却会因此少了很多层次。

张昊天:

对,所以有时候看中国学生的设计,感觉是设计的人一眼就能看到结果,有点宿命论的感觉。但其实设计是一个渐进的过程。即便是像Dialectic(辩证法)这种不需要你有多少“大智慧”,只需要你时时刻刻站在自己的反面就可以生产出优秀的知识的方法,也是一种渐进求解的方法。解出来的虽然不一定是最优解,但至少是可行的。

项轲超:

不过这里有一个问题,

当你不停地站在自己对立面的时候,你究竟是在拓展它的深度还是广度?

比如当你做一个东西,你觉得这不够critical,决定改变,决定去站在自己的反面。但是你原来做的那个东西,并不是一定就不能发展下去的。像《心经》说的“无无明,亦无无明尽”——黑暗并不是一个东西,而是伴随着光明存在的,黑暗是不能完全被消除的。所谓的“对立面”就像是“黑暗”。所以我对你提到的这个方法其实有点怀疑。

李天颖:

我挺同意你说的,两边都要鼓励。

项轲超:

我的老师Nadja de Ostos上课的时候经常说don't mind literal。他允许学生,甚至常常支持学生去做批判以外的、更直接的东西。

张昊天:

我觉得Literal并不代表就不具有批判性。也许Being Literal也能变成一种批判。

项轲超:

在我看来这有点难,你需要不停去反思自己是否足够具有批判性。别人总在问我你这个是不是对某某的批判,但我其实没想那么多,就是单纯地想要去做这件事情。

李天颖:

我在坐标系中可能更接近项轲超一些。

张昊天:

我觉得项轲超像是先知式的作者。我自己是觉得,建筑圈并不是某几个个体的话语决定的——它是一个持续不断生产的集体,并且这个集体必须要有一些旁观者,

他们的角色就是不断地去进行批判性思考,永远试图用历史去理解你,把你往某种Reference上面靠。

项轲超:

并且身在集体之中的时候,你必须非常清楚每一个关节,不然就没法跟别人去交流这个事儿。

李天颖:

我发觉自己和项轲超很像的一点是,我把东西做出来之后,就不再强求对每一个部分进行阐述,

因为我希望整体能够拥有一种不可言说的、超越字面意思的美学。

“陷于Discourse”的反面是“Navel-Gazing”,我觉得那也是要避免的。我想再提一下Fairy Tales,因为当时值申请,在这其中我们也发现,西方话语下的Discourse传递到国内语境之后,就只剩下了图像。我们观察到,很多人只吸收了图像的范式,却不理解最初表达的缘由,图像生产就变得非常Navel-Gazing。所以我们的Fairy Tales某种程度上来说是对这种盲目图像生产的批判——不过当时我们根本就还不知道什么“批判”,就是直觉的认为那是错误的。

张昊天、李天颖合作作品:

How to Make an Architect

Fairy Tales 2018,Honorable Mention.

张昊天:

图像从西到东的过程其实也是个后殖民的过程。虽然人家的图是很棒,但是真正决定他们地位的还是在于他们如何在历史中定位自己,如何和既往的理论进行联系和回应。

项轲超:

我之前在图书馆看了一下Greg Lynn的书,我觉得他就是一个成功地进行了自我推销的理论家。他90年代的图很难看,但是想的东西其实特别好。很可惜没有人关心他的想法。

stranded-sears-tower

Model Photo © Greg Lynn FORM 1992

Model Photograph by Brandon Welling © 2003

张昊天:

我觉得他的设计还挺成功的。他的失败之处于试图用德勒兹去启发当时的设计。

项轲超:

关于怎么考虑建筑的这部分,我觉得他的思考是很有意思的。

现在的人做设计有点像是去超市买东西,

你在Pinterest和Instagram上挑到一个不错的东西,然后就照着做。这样一来学习的门槛相当低,学会P图,学会建模,就完了。好处在于,学建筑非常容易,大家做的东西都挺好看。坏处在于,这是一种很无聊、很反智的设计方法,做完设计还是一无所知。无可否认,形式本身也很有趣,有时候抄也可以抄出很好的东西,但是当对方一说话,你发现他对这个东西本身一无所知,就会觉得很可惜。

张昊天:

这种做法的问题在于,无法产生新的范式。

真正要做出新的东西还是要离开图像,回到建筑本身,然后再回来。我觉得Cooper Union的师生当年为什么能创造出那么那么多奇特的作品来,因为他们一直在参照文字。你看那些作品你会感觉到,如果是一个文盲,你是做不出来的,必须要借助一些外部的参照。

“我想做出那种特别可爱、特别整体的作品

,甚至可能是被发现而不是被建构的,就像一头小小的怪兽。”

项轲超:

我在之前那一期访谈里面提到过,我的方法就是“偷学”,我设计的能力就是“偷学”的能力。就像慕容复,把别人的招数拿过来打别人。所以对于我来说,一个设计的手法其实不是很重要,你用什么工具,最后做出来什么形式,都没有很大意义,因为我的想法一直没有变化。但是你们的作品,其实反映了你们对设计的工具和操作的手法的掌握。

阿晴:

说到这个“偷学”,还有项轲超的“抄”。张昊天和李天颖是不是也对建筑有类似的认知?你们都提到过对设计的理解,是一个“Assemblage”的过程。但是你们三个人的作品又完全不同。

项轲超:

我的设计,不论最后呈现出来的结果是什么形式,我的想法其实是一直不变的。李天颖的设计结果也会呈现出一种很清晰很坚定的感觉。我一直特别好奇你做设计的过程也是这样吗——先有一个想法,然后不断去寻找某种媒介来靠近你的想法?

李天颖:

我做设计的时候想法会一直变。首先我会关注一个大的范畴,比如我关注物质,关注生态。大的范畴定了以后,就开始东看一点,西看一点。我不是特别着急想要结果,而是花好长时间犹犹豫豫。可能最后我呈现的东西会看起来是一个连贯的完整的想法,但我的过程不是这样的。

我希望我的设计就是它本身,你可以用各种方式去解读,我并不会很介意。

至于说建筑是一种“Assemblage”这个认知,也并不是特别稳定:它既不是一个风格,也不是一个教条的方法论。我把建筑理解成是一个很复杂的,没有很明确的Hierarchy(等级制度)的东西。

我想做出那种特别可爱、特别整体的作品,甚至可能是被发现而不是被建构的,就像一头小小的怪兽。

我想要模糊学术上的“批判”和建造一个实际建筑之间的界限。

我之前读Dark Ecology——它讨论的内容其实特别简单,就是世界并不是一个线性的逻辑。这种直觉构成了我核心的一部分。所以我的设计过程更像是小孩子在瞎涂鸦,而不是像大人一样有条理的计划些什么。

张昊天:

你也是在反思作为建筑师的职责吧?就是大家觉得建筑师是画图的人,但是你觉得你就是现场要去拼东西的人。

李天颖:

对,当要搭建的东西太大了,必须有一个人来统筹整个建造的过程,建筑师这种职业就出现了;

但是今天人们提到建筑师,仿佛这个职业是从一开始就没有“手”的参与的。

我不同意这个观点。

张昊天:

举个例子。我们做清华的SDC做了两年,那个房子是装配式的,从头到尾都没有什么现浇的过程。所以每当我看到瑞士那些特别棒的混凝土的作品,我都很难产生共情。因为我的建筑观念受到了SDC项目的深刻影响:就是你拿螺丝把软绵绵的轻钢片拧起来,上面打上木板绷住,它就这么立起来了……

THE WHAO BOX, SDC 2018 清华赛队作品

李天颖:

这个设计的确就是我们潜意识里重复出现的那样东西,反复提示我,你看到建筑是白墙灰瓦,但是里面可能是软软的钢。你看一些轻钢结构的图纸,就会发现我的毕设的图也有类似的表达——每个构件都不牢靠,但是它不知怎么地就变成了一个坚固建筑。这是非常反直觉的一件事情。

张昊天:

砖垒出来的建筑,混凝土浇出来的建筑,和在大卖场里面挑选构件然后拼出来的建筑,肯定不一样。你可能更多在反思这个“拼”的过程是怎么样的。

李天颖:

是的,我的personal history中有太多“拼”起来的时刻……

THE WHAO BOX, SDC 2018, 清华赛队作品

张昊天:

我还记得李天颖刚开始做“亲密的塑料”的时候会想,大家对于塑料的想象到底是特别柔软的参数化的形体呢,还是塑料零件呢?她倾向于是后者,所以她做的塑料是Factual的而不是Literal的。

项轲超:

那你有试过把Factual Plastic和Literal Plastic拼起来吗?

李天颖:

我的毕设就在努力做这件事情。我的一个Reference是Jeffrey Meikle关于塑料的研究。里面他讲了一个问题,20年代开始出现塑料,60年代人们开始大规模制造工业产品。那时候人们对塑料有一种幻想,塑料制品往往是特别平滑的,特别可爱的东西。

他在文章里提到的第一种迷思——浮于表面的认知的迷思 (Myth)——工业生产的背后,原料获取和制造过程是极度复杂,但仅仅看到最终极简的成品,人们会误以为塑料是很温暖、洁净的。

第二种迷思,则是关于现今广泛讨论的环境污染的话题:我们的物质文化不断加深我们对塑料的误解,我们的消费主义文化将塑料认知成快速消费、快速丢弃的物质。

我想要把这两个Myth纠缠在一起。我想表达的是,塑料就是它本身,是一个很复杂的工业生产的结果。

我希望它的一方面可以有可爱的、美丽的表面,但是它背后的制造过程带来的肌理也同时被表现出来。当这两个东西同时暴露出来,被并置时候,就可以真正理解这种材料,对它产生共情。

项轲超:

但我觉得如果你想要同时呈现它的工业性和日常性的话,可能还需要一些更工业化的设计方法。比如你可以采用3D打印的方式去做一些构件,或者像是真空抽一些。

李天颖:

我恰恰是想避免用3D打印。不需要再用3D打印的方法去重现。

3D打印这种生产方法太万能,形式、组装的探讨就会没有锚固点。

我是从塑料袋抽真空的探索开始的,因为对已经存在的物品和加工方式产生了兴趣。同时又暗含了某种关于建筑的隐喻。

李天颖:

Vacuumed (Vacuumed (Vacuumed (Vacuumed Airbag)))

我去建材市场的时候会特意挑选一些本身具有具体功能的塑料零件作为毕设材料。我

认为工业生产造成了一种奇异的状态:很多产品的存在是依赖其他工业产品而存在的

——比如一些塑料零件只出现在建筑建造过程中,它永远不会在其它地方出现——甚至它可能是个模具,或者是个测量工具,完全依赖这种作业方法而存在,用完就消失了,甚至都不会呈现在最后的建成建筑中。

项轲超:

你对它们有一种强烈的共情是吗?

李天颖:

是的。

张昊天:回到最开始的问题,我觉得项轲超说的“偷学”这件事儿挺逗。我要对你进行一下精神分析:你是转系过来的,错过了清华大一最正统最教条的教育;所以你当时可能就有点儿慌(项轲超:……怒!!),不知道大家都是怎么学的,结果自己琢磨着,最后就走火入魔了,离清华传统的空间形态构成越来越远了。而我和李天颖都属于大一设计课成绩特别好的人,是标准的好学生模板。

项轲超:

你们都是清华教育的既得利益者。

张昊天:

(笑)是啊,我在清华和Cooper Union是既得利益者,这学期在港大教书和做研究助理也还是既得利益者,所以我要捍卫Discourse和Discipline。

项轲超:

你后来的那些作品里面——比如那个关于渲染的,还有做Photogrametry(摄影测量)的——这些作品里面还存在Assemblage吗?

张昊天:

没有了,甚至是反过来的。

比如说我认为Photogrametry就像是化学反应,没有任何“建构”。

如果Assemblage是对现实的描绘的话,那Photogrametry就像蜡笔画。它不存在线和线之间毫厘分明的关系,它无法被事无巨细地阐述清楚。一百万个点怎么能说清楚?所以最后出来的就是一团云一样的雾一样的东西。

张昊天作品:Representation of the Exxon Building

张昊天作品:展开一个苹果

项轲超:

我觉得我的Assemblage是概念上的。像李天颖,她会对塑料表现出一种强烈的共情,然后把一些用在比较“脏”的地方用到的塑料取回来,让它重新回归材料的本性。我觉得这是一个很好的Statement,而且有强烈的个人情感。

我也会有共情,但同时我又很矛盾地觉得,

有的塑料就是这个命。

我很想情绪化,但同时我又没有办法完全沉浸在情绪之中,因为我总是会想到另一面。最后,我的作品看起来就会像是为了表达某种情感而存在的,但是事实上又不是,所以我的Assemblage其实是一个点子的Assemblage。

我在装配点子的时候就会充满矛盾,但我这种装配有一个好处是可以帮助你建立一个从来没有的Statement,它不是白,也不是黑,五彩斑斓的,不知道是什么东西。

李天颖:

我也认同,建筑本身要有矛盾要有冲突,不管是材料的也好,是概念的也好。比如在有些建筑师中很常见的是——我想做一个梁和柱的特别诗意的关系,然后“哐”就坐在那儿了——当然也有人做得特别好。

但是这种从想法到结果的映射太直白了,太透明了。真正很透明的东西看起来就很没有意思。