前几天看了一部电影,看完后发了一条仅自己看见的朋友圈。

1

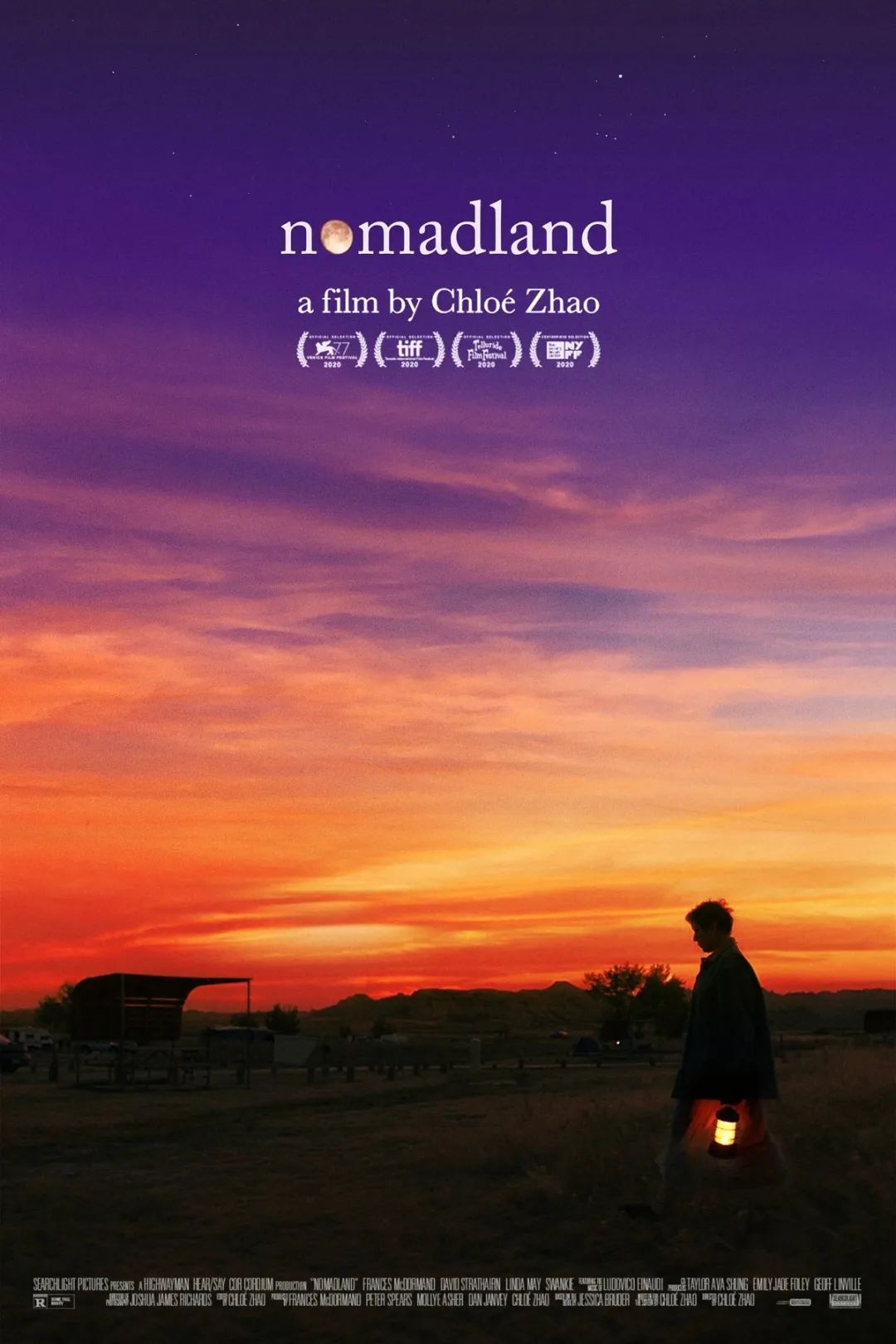

去年威尼斯电影节的时候想必国内影迷就已经被震惊了一把,赵婷何许人也?宋丹丹继女?漫威《永恒族》导演?

不,人家现在是堂堂金狮奖得主了,不再需要任何标签,青年导演赵婷是也。

最近国内观众终于有机会看到赵婷的这部得奖作品《无依之地》,我也第一时间完成了观影,看完之后的感觉就是“近乎完美”。

当然并不是说《无依之地》真的就是一部毫无缺陷的作品,而是惊讶于它极高的完成度,朴实细腻的剧本设计,稳健纪实的镜头语言,切换流畅的剪辑节奏,还有主演无懈可击的表演,以及美国西部的壮美风光——要知道这才是赵婷的第三部长片作品而已。

关于这部电影的成功,除了导演赵婷之外,还有两个人必须提到。

一位是赵婷的男友,也是影片的摄影师Joshua James Richards,他几乎参与到了赵婷的每一部作品中,两人之间的默契不必多言。

整部《无依之地》的画面都有一种熨帖的流动感,仿佛与人物的呼吸同一节奏般自然,极大地保障了影片的观赏性,同时这本来也是一部影像语言远大于台词功能的作品,对摄影工作自然有更高的要求。

另一位大功臣则是影片的主演弗兰西斯·麦克多蒙德,也就是科恩嫂。她不仅在片中奉献了影后级的精湛表演,而且是本片立项的最初推动者。

《无依之地》改编自美国记者Jessica Brauder的同名非虚构作品《Nomadland: Surviving America in the Twenty-first Century》,而科恩嫂在拜读过这部作品之后,迅速就决定买下了影视改编版权,并开始寻找合作导演。

这时候创作过《骑士》的赵婷已经走入了电影圈的视野,她对于西部题材的独特视角和对于社会边缘人群的人文关怀让科恩嫂决定了《无依之地》的导演非她莫属。

两位优秀的女性电影人一拍即合,最终为观众呈现出了这样一部很有可能在即将到来的奥斯卡上获得“最佳影片”“最佳导演”“最佳女演员”等的杰作。

2

《无依之地》讲述了一个美国所谓“现代游牧民”的故事,听起来就有些魔幻,事实上这个群体在美国也算边缘。

片中的Fern曾生活在内华达州的一个石膏矿小镇,小镇在美国重工业腾飞时期有过辉煌,然而在经济大衰退之后,别说石膏产业受到重创,就连Fern生活的小镇都被从地图上抹去,邮政编码也失效了。

很难想像在现代文明社会中竟有这样一种令一个城镇消失的方式,成片的废墟还在,但已无人烟——这种时代节点有点像我们的东三省老工业基地,大厦崩塌的年代,无数人丢掉生计,只是不知我们的同胞当年会不会也像Fern一样,流离失所,开始流浪。

是的,失去了房子、也失去了丈夫的Fern开始了流浪的生活,她居无定所也没有稳定的工作,她会去亚马逊的工厂里兼职做一个生产线上的临时工,或者在营地的洗手间做一名保洁员。

她在房车营地中遇到不少自己的“同类”,这些人就像现代社会中的“游牧民”,在美国中西部广袤的大地上远离都市地生活着。

他们跟着自己的车轮改变落脚的地方,像候鸟一样随着气候的变化而转移;他们在狭小的空间里起居,房车远没有我们想象中那么豪华舒适,甚至需要用塑料桶来解决自己的方便问题;他们无法即时采购生活用品,只能吃最简陋朴实的食物。

不过,物质极其有限的生活之外,他们的精神生活其实并不乏味,音乐和舞蹈是世界上最划算的享受,“游牧民”们有自己的篝火晚会,也有众人围坐的长夜漫谈,有旷野上的吉他歌手,甚至还有像模像样的“博览会”或“游园会”。

“游牧民”们在城市边缘的远方,经营着一种特别的类社区文化,艰苦却乐观,他们很乐意互相帮助,人际关系似乎反而更加密切,远胜大都市之中的冷漠氛围。

就像片中的一个“游牧民”所说:“我喜欢这种生活方式,这是自由的,美好的,与大地相连接的”——“游牧民”为我们呈现了一种人类既原始又温馨的群体情感状态。

3

然而,聚焦到主人公Fern的身上,我们发现所谓的“游牧民”其实也并不仅仅是一群没有房子、只能住房车的穷人这么简单。

事实上这很大程度上是他们自己的一种选择,就好比Fern明明可以寄居到自己妹妹的家里,这并非寄人篱下,Fern的妹妹很愿意和姐姐生活在一起来弥补姐妹之间的关系,而对Fern有好感的Dave,也选择了回归自己的家族生活,并向Fern发出了邀请。

很多“游牧民”其实是有选择的,并不是非要过这种颠沛流离、孤身上路的生活,但他们依然选择了流浪,就像丈夫去世了的Fern一样。

这种设计使得影片的立意变得更高级了,从单纯对社会边缘人士的关怀,提升到了对人类生存状态和选择的思考,远离都市喧嚣的荒野生活,是否真的就更接近生活的真相和本质?

影片的开头,我们看到Fern告别了自己曾经的家园,告别了自己曾经的朋友,抹干不舍的眼泪踏上了流浪之旅。