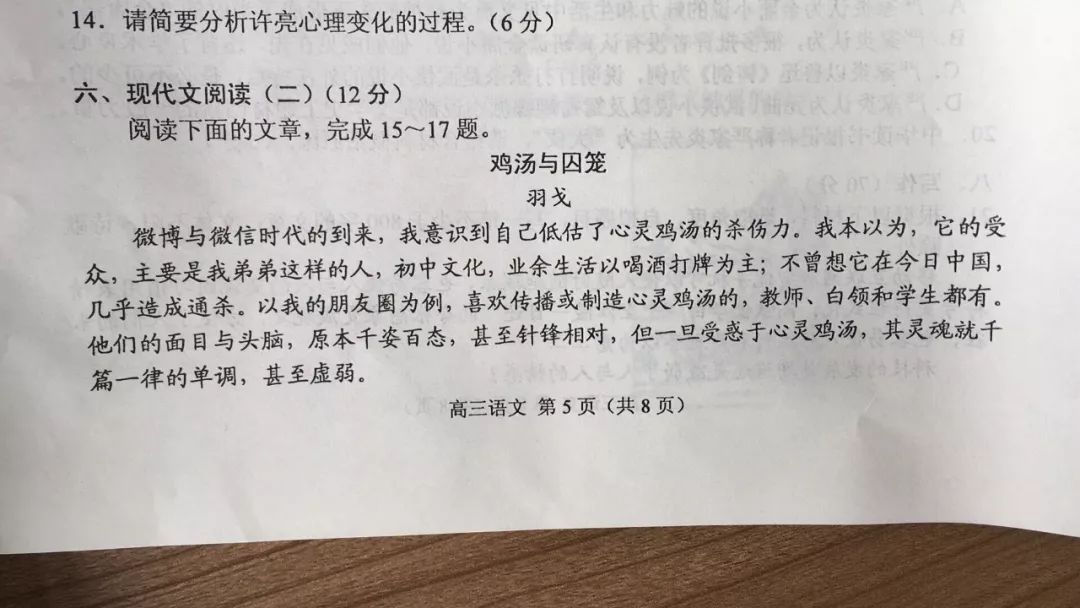

微博时代与微信时代的次第降临,使我意识到,原来还是低估了心灵鸡汤的杀伤力。我本以为,心灵鸡汤的受众,主要是我弟弟这样的货色,生在五线城市,仅具初中文化,平时基本不读书,业余生活以喝酒和打牌为主;不承想,它在今日中国,几乎通杀各阶层。以我的朋友圈为例,喜欢传播甚至制造心灵鸡汤的人士,包括法官、检察官、律师、工程师、教师、商人、白领和学生,从政治光谱上讲,则勿论左派还是右派、保守还是激进、庙堂还是江湖。他们的面目与头脑,原本千姿百态,甚至针锋相对,然而,一旦倾倒于心灵鸡汤的蛊惑之下,所有灵魂,却是一样枯涸、虚弱,像一朵即将枯萎的花,等待甘霖的浇灌。

岂止他们呢,我的青春期,何尝不是为心灵鸡汤所统治;我们这代人所共同拥有的文化记忆,如余秋雨的散文、汪国真的诗歌、林清玄和刘墉的小品、琼瑶和路遥的小说、《读者》和《青年文摘》等,大抵都可纳入心灵鸡汤的版图

(路遥不过是一个用苦难叙事的琼瑶,论及与心灵鸡汤的距离,毋宁比琼瑶更近)

。自1990年代提前开启以来,中国便进入心灵鸡汤浇注的盛世,置身于温情的雾霾之中,没有多少人可以幸免,区别仅仅在于,有些人吸食少许,有些人大快朵颐,有些人识别了其中的毒素,有些人则甘之若饴。

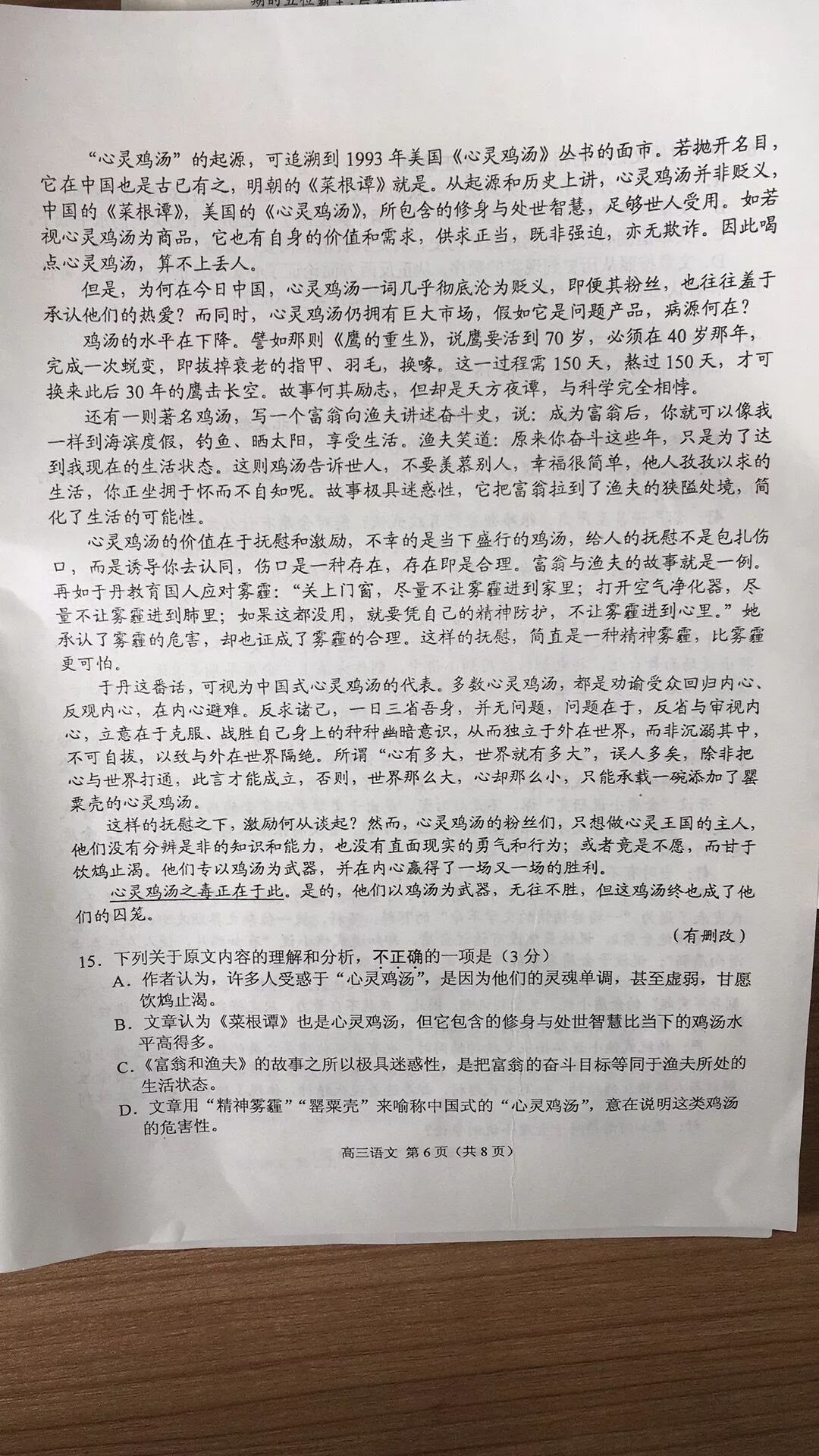

心灵鸡汤一说,可追溯至杰克·坎菲尔德和马克·汉森这二位世界级励志大师联袂制作的《心灵鸡汤》系列丛书,1993年,第一本《心灵鸡汤》在美国面市,被《纽约时报》评为该年度畅销书。不过,倘若抛开名目,可知心灵鸡汤早已在中国风靡一时:1990年,心灵鸡汤写作的先驱汪国真便已经成名;再往前追溯,明朝人洪应明撰《菜根谭》,则是古装版的心灵鸡汤,诸如“遍阅人情,始识疏狂之足贵;备尝世味,方知淡泊之为真”,“与人者,与其易疏于终,不若难亲于始;御事者,与其巧持于后,不若拙守于前”,与如今流行的格言有什么本质差异呢,稍加修饰,正可托于陈丹青、白岩松等名下,在朋友圈叱咤风云,颠倒众生。

从起源和历史上讲,心灵鸡汤并非贬义,无论《菜根谭》,还是美国佬的《心灵鸡汤》丛书,所包含的修身与处世智慧,足够世人受用终身。若视心灵鸡汤为商品,它首先有其价值,其次有其需求,而且这是一种正当的供求关系,既无强迫,亦非欺诈。由此而言,喝饮心灵鸡汤,并不丢人。

那么,为什么在今日中国,心灵鸡汤一词几乎彻底沦为贬义,即便是其忠实受众,有时都羞于承认自己热爱心灵鸡汤?与此同时,心灵鸡汤依然拥有巨大市场,假如这是一种问题产品,病源何在?

心灵鸡汤的沦落,原因不难寻见:鸡汤的水平在下降,同时受众的口味在上升。现在的心灵鸡汤,鲜有上品,不是事实存在谬误,就是逻辑难以自洽。譬如那则《鹰的重生》,话说鸟类世界,鹰的寿命最长,可以活到70岁,不过,并非任何一只鹰都能如此长寿,它必须在40岁那年,身体功能退化之际,完成一次蜕变,它要拔掉衰老的指甲和羽毛,还要换喙,这一重生过程,需要150天,熬过这150天,便可换来此后三十年的鹰击长空。这个故事何其励志,却与科学完全相悖,换喙拔毛,近乎天方夜谭。

还有一则著名的鸡汤。富翁与渔夫

(有时化作总裁与农夫)

对话,从他如何发迹说起,结论是:成为亿万富翁,你就可以像我一样到海滨度假,钓鱼、晒太阳,享受生活。渔夫笑道:原来你奋斗这些年,只是为了达到我现在的生活状态。其主旨,无外乎幸福如此简单,他人孜孜以求的事物,你正坐拥于怀,自己却浑然不觉,由此提醒世人,不要好高骛远,而当把握眼前。事实上,这个故事极具迷惑性,它把富翁拉到了渔夫的狭隘处境,从而简化了生活的可能,富翁享受生活,不止“到海滨度假,钓鱼,晒太阳”一种,渔夫除此之外,却别无选择。把二者等同、混淆,不啻是一种严重的逻辑错误。

鸡汤的疗效,一在抚慰,二在激励。然而所谓抚慰,未必是包扎伤口,而是诱导你去认同,伤口是一种存在,存在是一种合理。如富翁与渔夫的故事,便美化了渔夫的现实。再如于丹教育国人怎么应对雾霾,不是抗争,而是逃避:“关上门窗,尽量不让雾霾进到家里;打开空气净化器,尽量不让雾霾进到肺里;如果这都没用了,就只有凭自己的精神防护,不让雾霾进到心里。”她固然承认了雾霾的危害,却也证成了雾霾的合理。这样的抚慰,形同麻醉,简直是一种精神雾霾,甚至比雾霾还要可怕。

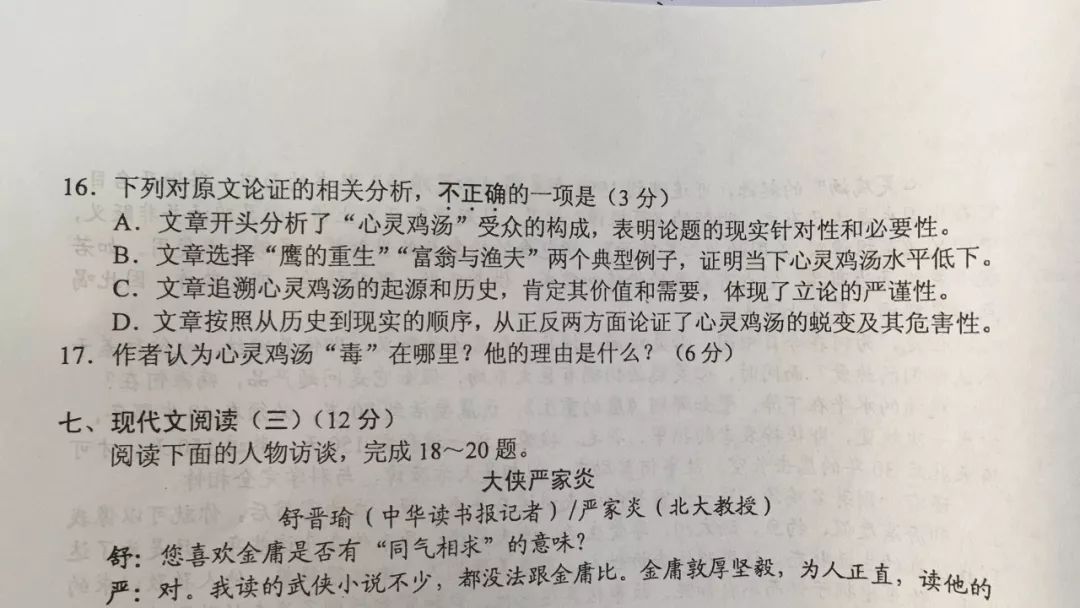

于丹这番话,可视为中国特色的心灵鸡汤之代表。不妨断言,时下流行的心灵鸡汤,距离《心灵鸡汤》丛书的初衷,已经严重变质,其主流,在于劝谕受众反观内心,回归内心、在内心避难。反求诸己,一日三省吾身,并无问题,问题在于,反省与审视内心,立意在于克服、战胜自己身上的种种幽暗意识,建构一个坚实、强悍的精神世界,从而独立于外在世界,而非把心当作终点,当作囚笼,沉溺其中,不可自拔,以至全然隔绝于外在世界。所谓“心有多大,世界就有多大”,误人多矣,除非把心与世界打通,此言才能成立,否则,世界那么大,心却那么小,只能承载一碗添加了罂粟壳的心灵鸡汤。