不管你是刚开始健身的小白,还是已经浸淫健身房多年的老鸟,在健身之路上,一定接触过

各种各样的谣言

。

什么「蛋白粉和水果不能一起吃」,什么「练不到力竭就是没用」,什么「减脂必须做有氧」……相信大家都耳熟能详了。

你也一定认识这么一类人:网上什么「增肌最常见的10个误区」、「减脂做错这8点,越减越肥!」一类的文章看了不少,各种理论张口就来,可是当新谣言蹦出来的时候,又立刻一头栽了进去……

问题出在哪?

只了解谣言的表面,不了解谣言背后的「套路」,会让你在鉴别谣言的路上,事倍功半。

而本文,就是教你这些「套路」。

你不会在本文看到「XX个健身雷区」一类的具体例子。但是,在读完本文之后,你会掌握识别几乎所有健身谣言的本领。

不掌握背后的「套路」,看再多辟谣类文章也没用。图:Google

以下,Ruki姐就带你鉴赏一下几种主要的谣言模式。

01

冒名顶替

「互联网是最大帮凶」

从字面上来,这种「套路」似乎很容易被识别:假冒他人可是个技术活,更别说使用其他人的身份发言了。

这里的「冒名顶替」,指的更多的是那些看上去资质很深,影响力很大,或者非常「科学」的内容来源。最常见的套路比如:

1. 某门户网站或者「专家」说,

空腹吃早饭不好

,于是你信了:这么大的网站,肯定靠谱;

2. 某「专家」、「教授」、「博士」说,

深蹲治百病

,于是你也信了:头衔这么牛X,说的肯定没错;

3. 某个网红粘贴了一张科学研究的图表,发在微博里

被转发了几万次

,于是你又信了:这么多人转发,肯定是真的;

「

空腹吃早餐」其实是一个笑话,但还是真的有人信了……图:今日头条

识别这种谣言的方法其实很简单:想象一下,

如果这句话不是出自「XX专家」之口,而是你的邻居或者七大姑八大姨之口,你还会信吗

?

如果你开始对这种说法产生怀疑,也可以自己动手搜索一下:引用的科学研究,是真的吗?内容可信度高不高?有没有被博主误解研究结果(很多「科学」博主读文献只会读摘要和结论部分,导致结论千差万别)?

如果你没有科学背景也没关系,知道「专家」的名字,上网搜一搜,很容易就能知道这个人是不是真的。如果某个人没有相关资质,却非要硬装一个出来,那问题就很大了。

被某艺人带火的知网,也是「学术打假」的利器之一。图:中国知网

02

情感煽动

「对与错不重要」

第2种常见谣言套路,则是利用了人非理性的一面。

这种谣言的重点不在于对错,而在于它会煽动起人的基本情绪,比如:

1.

恐惧

:「健身不练腿,迟早会阳痿」;

2.

愤怒

:「日本人竟然这样评价中国运动员!抵制XXX,就是爱国!」;

3.

同情

:「出身贫寒的他,因为对健身的爱,每天坚持训练48个小时的秘密是……(后文通常附上销售链接)」;

图:百度问答

上图就是1个「引发恐惧」类谣言的基本搭配。它们的结构,基本都是这样:

前半句是

做法

:吃蛋白粉、练肌肉、不练腿、吃红肉……

后半句是

后果

:折寿、早衰、阳痿(针对男性读者)、衰老(针对女性读者)……

再结合一下前1点的「冒名顶替」,现在,你应该可以照着套路,随口就造出几句了,比如:

「美国权威专家研究发现,不关注健身先健脑,每天会掉2%的肌肉!

」

「健身者最怕的事情出现了!皮博士新研究:不关注健身先健脑,竟然容易出现大脑损伤!!」

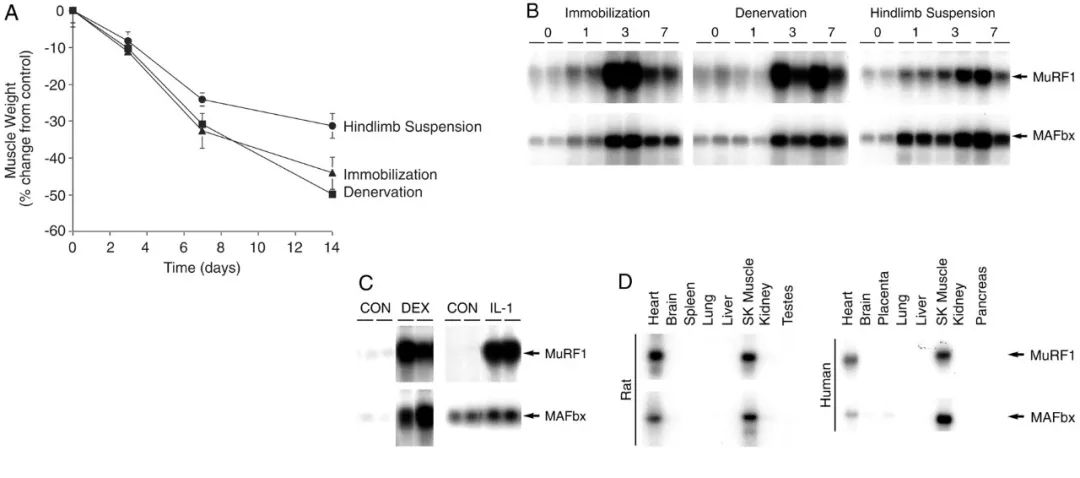

像这样搭配网上找的「科学研究」类配图质量更佳,记住一定不要在文后附上参考文献,以免露馅。图:Science

03

非黑即白

「搭配标题党效果更佳」

非黑即白,或者极端化思想,照字面理解就很容易。

这种谣言「套路」的迷惑性在于,它所展示的内容,甚至是科学研究,并没有问题,只是在解读的时候,

由于作者的科学素养限制(或者是为了阅读量有意为之),出现了很多匪夷所思的结论

。

一个很典型的例子是

练后喝蛋白粉

这件事。一些早期的文献表明,在练后立刻喝蛋白粉,可以暂时加速肌肉蛋白合成的速度。但是,更近期的研究发现,这种加速是很短暂的,并且从长期(比如1天)的角度看,并不会从总量上增加肌肉蛋白的合成。

用更通俗点的话来讲,只要你在一天中的蛋白质摄入足够,具体的摄入时间,对于肌肉合成的影响非常小。

不过,只从片面看待这类研究的话,就很容易出现以下内容:

这属于比较正常的标题,如果配上现在各种自媒体的风格,还会出现:

「训练完30分钟不做这件事,你就白练了!!!」

「训练有没有效,取决于练完30分钟喝了什么!!!」

……

结合了第2点「情绪煽动」,于是你看到标题,心里一惊,完全不顾文章里讲了什么,赶紧转发一下朋友圈。

识别这种套路的方式是:

用逻辑推理

类比一下

。

比如,有人告诉你,「练完30分钟不喝蛋白粉,就会错过生长机会」,你可以类推一下:如果练完第31分钟才喝,会怎么样呢?

如果是第32,33,34分钟呢?

是不是超过了30分钟的界限,肌肉生长就pia的一下停下了?

这种逻辑缺陷,就很容易显露出来了。

同理,如果有人告诉你,「力量训练不做5x5就没用」,「不做到力竭肌肉就不会长」,你可以反问一下:如果只做了5x4怎么办?不小心做了5x6怎么办?如果我力竭的时候被别人辅助了一下竟然起来了怎么办?这样肌肉就完全不会长了吗?从逻辑上讲,这些推断显然也是非常荒谬的。

04

阴谋论

「真相只有我知道」

阴谋论不仅在政坛应用广泛,在谣言的传播上,也非常常见。

从最基础版本的「蛋白粉厂商死也不告诉你的4个秘密」,到「施瓦辛格因为发明了这种训练方法,竟被健美圈集体封杀」、「美国人为什么这么壮?政府机密文件揭秘一切」……一类路边小报风格及其浓厚的文章,还有一些更加令人难以分辨的,比如一些读者耳熟能详(

暴露年龄

)的「肯德基畸形鸡」新闻:

图:澎湃新闻

这类谣言的典型套路是,「我有个朋友的七姑八大姨的邻居的上司的教练,是个很厉害的人物,知道很多内幕,他偷偷说过」……