点击关注

电影派

从此过上没羞没臊的观影生活

一年一度的

高考

如约而至。

对于大部分普通人来说,高考依然是

改变命运

的最佳途径。

高考

这两个字所承载的意义;

早已经超越了它本身作为

人才选拔方式

的含义。

大部分中国人都曾经

接近过或者经历过

高考的洗礼;

甚至许多人把它当做作为生命旅程中的

重要节点。

它所牵扯的,也不只是

教育资源分配

的问题。

透过一场考试,我们甚至能看到许多

赤裸的社会问题。

或美好或遗憾,高考对于每个中国家庭来说都是一件大事。

派爷今天要说的这部片子,就直面了当下的高考

——

《高考》

(2015)

片名十分简单,就是

“

高考”二字。

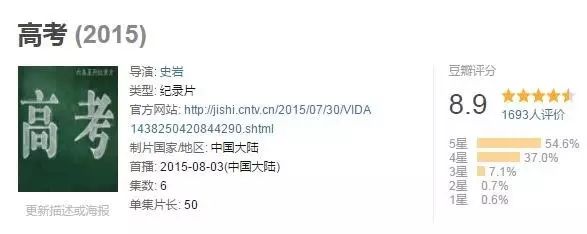

这是一部

中央电视台

制作的纪录片。

这部纪录片用了

近300分钟的时间;

通过不同的视角为我们展示了

2014年中国高考

的盛况。

和一般的纪录片不同,《高考》全程没有一句多余的旁白。

摄制组只是默默地端着机器,记录下

真实的故事。

豆瓣

8.9

的高分,足以证明观众对这部纪录片的认可。

有网友甚至评价这部片子:

太真实了,触目惊心。

派爷觉得这样的评价并不夸张,因为实在是

太真实了。

摄制组没有把影片的主题限于

六月七日的那一场考试;

而是通过五个不同的主题来解读宏观意义上的高考。

几组不同的故事如果对比着来看,则更为有趣。

比如最吸引眼球的前两集——

毛坦厂的日与夜。

毛坦厂原本是安徽六安的一个

普通小镇。

但是当地的

毛坦厂中学

的高本科率连年不断;

使得慕名而来的学生越来越多。

这并不是毛坦厂中学第一次出现在公众视野;

《舌尖上的中国》

中陪读家长和高三学生的故事,正是发生在这里。

每年在这里学习的高三学生,

不少于一万人;

其中

三分之二

都是

复读生。

庞大的学生群体和陪读家长还带动了当地

餐饮、房屋等产业的发展。

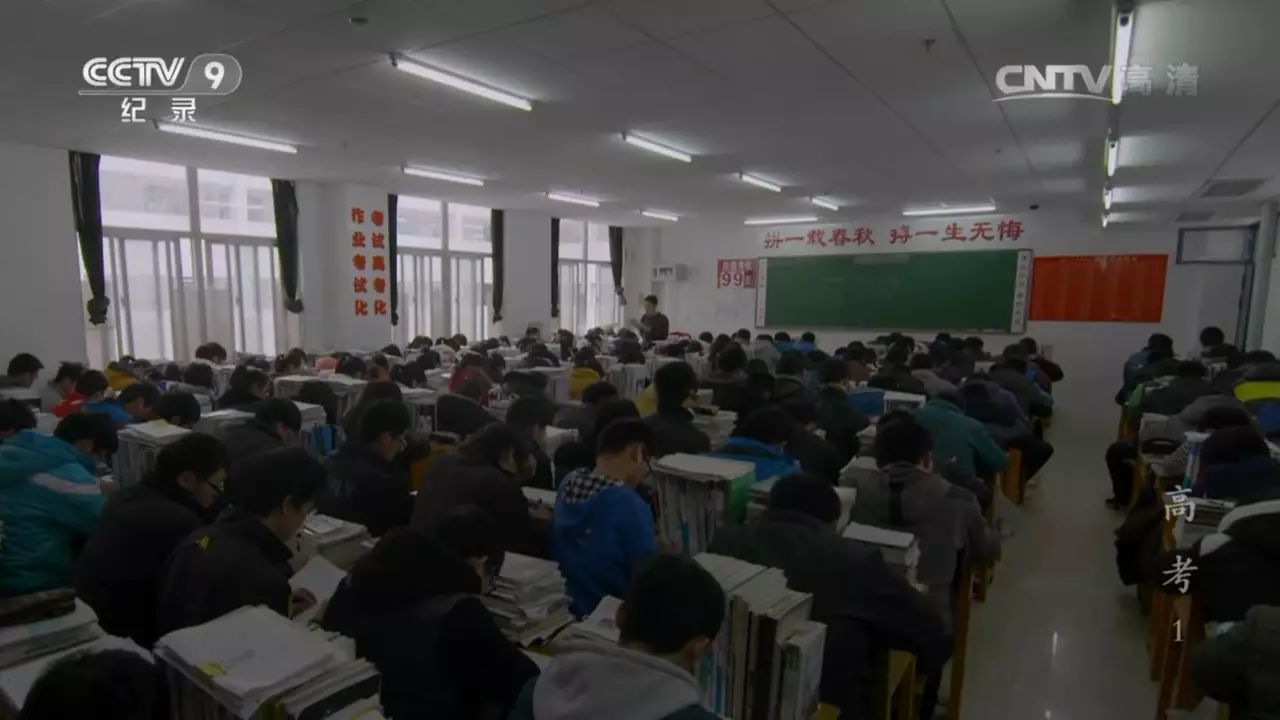

高压的学习氛围让这里成为一座

亚洲最大的“高考工厂”。

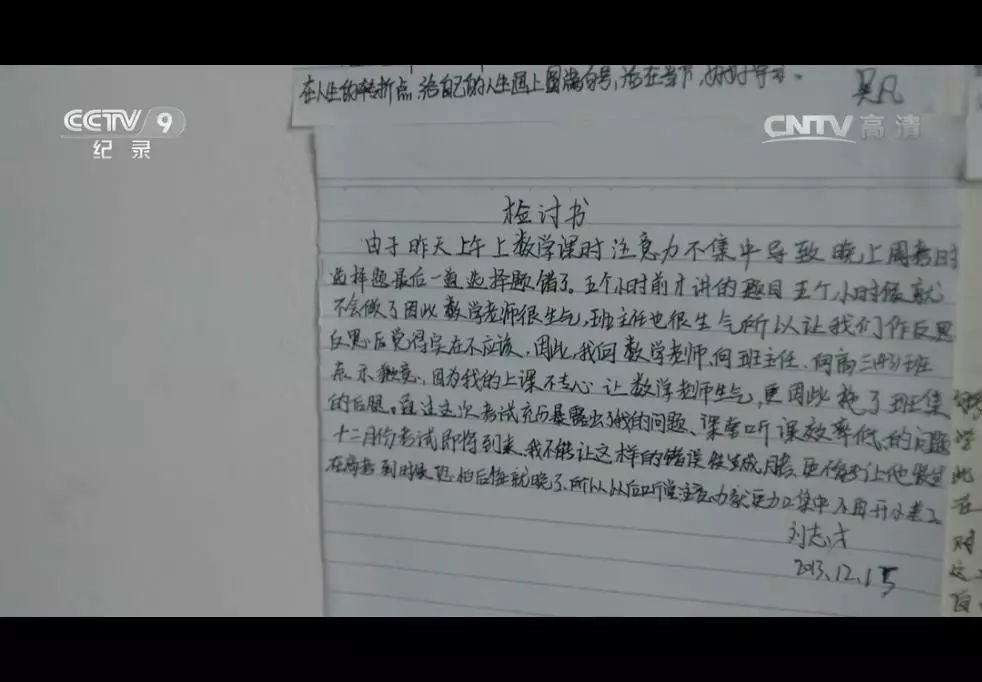

教室墙壁上贴满了学生对于考试中自己所犯错误的

检讨;

大家早上背书的场面都是这样的;

高考时万人送考的大场面则

更加壮观。

这样的教学模式虽然有些

泯灭人性;

但是很多人却依然

趋之若鹜。

正如一位家长所说:

“我就觉得,人生必须要经历一些苦难;毛中就是给你提供了一个苦难的课堂。

高考成功了,家长乐意了,孩子找上好工作了,成立一个好家庭了,有什么不好呢?

毛中何罪之有?”

想一想,这位家长说的好像

不无道理。

对于大部分在毛中复读的学生而言,高考确实是他们改变未来的

唯一出路。

他们的父母大多没有着雄厚的经济实力。

只有考个好大学,他们才能有更多

选择未来的可能性。

和毛坦厂的

应试高压

形成强烈反差的;

是第六集那些

素质教育的探索者们。

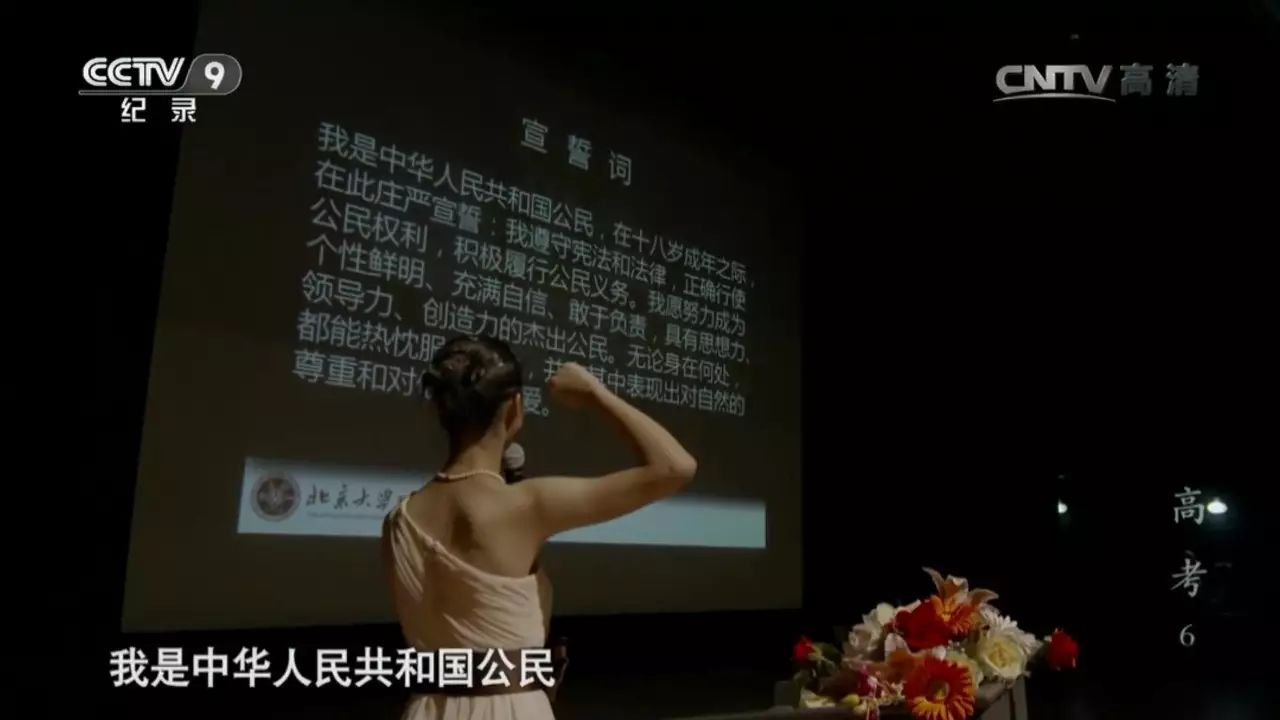

北大附中的校长上任后就开始进行教育改革。

除了诸如

舞蹈节、篮球赛、演唱会

这样丰富多彩的课余活动;

学长制、书院议事会

这样的公民教育课程才是改革的重头戏。

它所倡导的是培养学生们

履行公民职责、勇于发声和独立思考

的能力。

这显然要比捧着课本死读书要有意义得多。

原本这只是高一、高二学生的实验性教育改革;

但是一旦把改革引入到高三学生身上,就立即遭到了

不少家长们的反对。

除了

体制内

的教育改革者;

体制外也有

素质教育的践行者。

泉源高中实验班是个人发起的教育实验项目。

创始人倡导的,是

游学。

通过体验世界的丰富性,来增强学生的

跨文化沟通能力。

可是当下,最终决定学生成绩的还是一纸

高考成绩单。

那么问题来了,

接受这样的素质教育

的学生们,

成绩会有好结果吗?

至少从纪录片为我们展示的结果来看,和应试教育的结果差别并不大。

除了教育方式的差异,影片中所展示的

中国贫富差异

才更为人揪心。

第四集

《走出大山》,

讲述了一个甘肃女孩洋洋高考的故事。

这也是整个纪录片中最催泪的故事之一。

生活在贫困地区的她,家庭

一贫如洗。

洋洋

从小是被叔叔和奶奶抚养大;

而奶奶唯一的愿望就是看到洋洋能够

考上大学。

叔叔家主要的经济来源,全靠养的几十只羊羔。

可是

叔叔要用几万块钱的收入供养

四个学生。

为了让他们能考上大学,叔叔不惜一切代价。

卖羊、借钱甚至向银行贷款,

他想尽了办法。

这才勉强供应几个孩子上学。

洋洋也没有让人失望,最终凭借着优异的成绩考入了一所

211大学。

这样苦情励志的故事本来已经足够悲惨;

但是在和第五集

《留学大潮下》

对比之下,则显得

更为残忍。

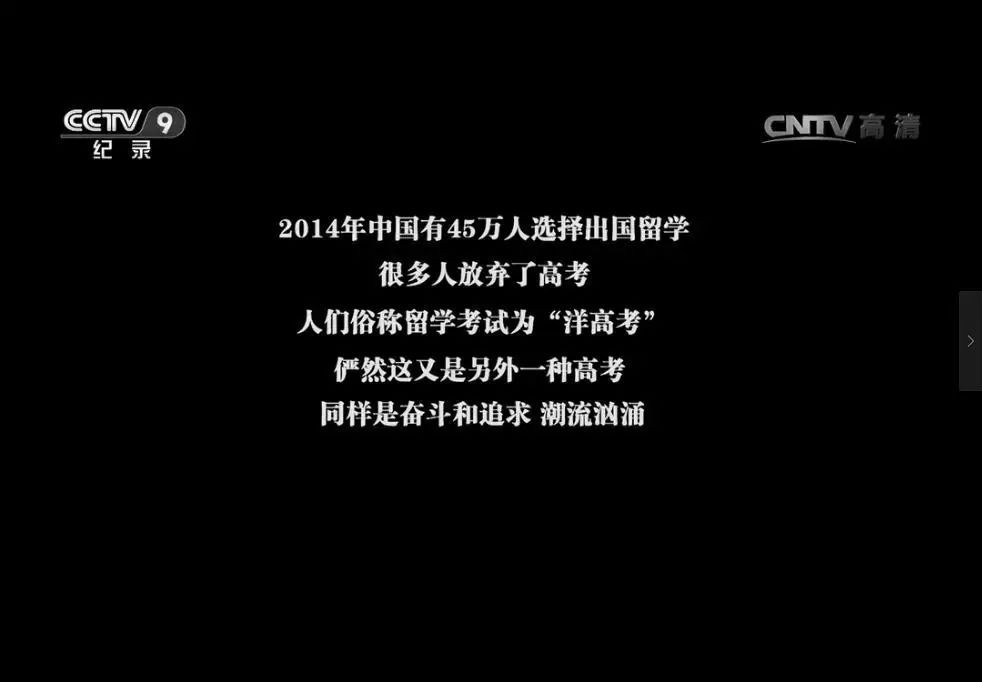

对于大部分

家境殷实的学生

来说;

他们很多人都可以选择不参加高考,而是参加

留学考试。

比如第五集的女主,就在准备考入美国的常春藤名校

耶鲁大学。

他的父母都是

计算机方面的博士。

作为高级知识分子,母亲早早就规划好了女儿的教育之路。

女儿小学五年级,就背完了托福单词;

暑假女儿还去美国

读考古学的入门课;

以及他还

参加打工子弟学校的社会实践,增加自己被名校录取的砝码。

而女儿也确实是个学霸。

托福满分120,她考了

119分;

当年

Sat满分2400,她考了

2360分。

派爷是服气的。

作为一个高中生,她的

眼界

要比同龄人要高得多;

阅历也要丰富得多。

而这些,全是

真金白银垒出来的。

就连一线城市优质的教育资源以及留学班的辅导,都是如此。

两个故事相比较,我们才发现

最令人心酸的真相。

那就是在不知不觉中,

阶级的壁垒

真的正在逐渐形成。

资本正在发挥着它的作用。

上层社会正在逐渐对寒门学子

关上欢迎的大门。

就算穷人们付出了

同样甚至多于富人们的努力;

但是可能依然也达不到后者的高度。

残酷的真相是,

世界从一开始就不是公平的。

好的家庭环境确实重要得多。

相比之下,高考的意义对于那些家境窘迫的学生要

更为重要。

虽然他们可能无法通过高考达到很高的高度;

但是通过自己的努力,他们就可以有冲破阶级的壁垒;

为自己创造更多

可以选择的机会。

通过自己的奋斗

,为自己的后代

创造更好的条件。

同时,我们接受教育,不只是为了

过上更好的物质生活;

我们还想更多地

认知世界,认知自己。

这部纪录片,不只是单纯地记录高考的故事;

而是为我们揭露了许多

透过高考可以窥探到的社会现象。

贫富差距

的扩大;

教育模式

的顽固;

传统文化

逐渐缺失。

人们急功近利的浮躁心态,

印证了我们生活的时代,是

那么魔幻,又那么真实。

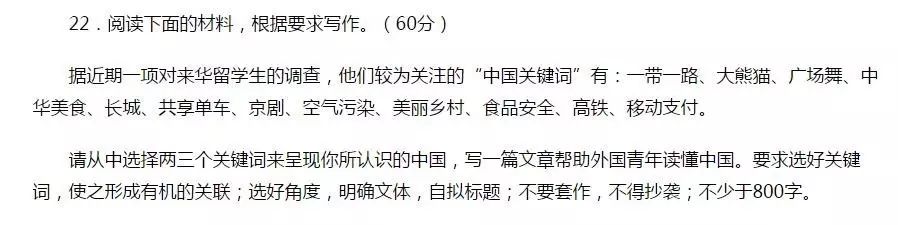

今年高考的作文题目中;

有一个是让考生写一篇文章

呈现你所认识的中国;

帮助外国青年读懂中国。

我想,这部

《高考》

恰恰

为

我们呈现了一个

最真实的中国。

ps.点击阅读原文重温噩梦。

|

往期精彩

|

好剧

|

好片

|

好不做作

|

一个zan=这么多年让人想起来依然觉得是噩梦的大约只有高考了

。

千万别随便在文章下面调戏派爷

*欢迎把文章分享到朋友圈,转载请加授权

据说每天一zan,派爷会更疼你们*