献给不甘平庸、爱好文艺

遵从内心的人的一本书

满大街的青年都留着长发,流氓都会弹吉他,路上见到不顺眼的人就直接干架,很不文明,但非常美好。

这是70后郝为年轻时生活的时代。作为独立音乐人、作家的郝为,想要带领大家重温上个世界80、90年代文艺青年的理想、迷失与挣扎,于是有了他的第二本书

《孤独的像一片羽毛》

。

▲

郝为出生在高知家庭,父母都是北大教授,从少年时代就确定了要走音乐这条路。但如今写作是音乐的馈赠,音乐帮助他探究深藏于内心世界的隐秘情感,再诉诸笔端

新书收录了郝为的中、短篇小说,以及刘索拉、栾树、梁和平等那一时代的文艺大家访谈录。故事中有欢笑有泪水,并让我们陷入了沉思“单纯有助于创作,圆滑有助于生存,在现实面前两者如何才能有一个平衡的比例?

听着郝为的音乐《你什么时候需要我》,一起来感受下《孤独的像一片羽毛》中的几个故事——

青春,摇滚,荷尔蒙,这三个元素在郝为与书同名的中篇小说《孤独的像一片羽毛》里,展现得淋漓尽致。小说回忆上个世纪末北京文艺青年的生活镜像,以一个摇滚乐队吉他手的成长故事,展现每个人都渴望被社会、时代、事业和爱情认可的需求。

小说最大的特点是语言粗粝直叙,充满男性荷尔蒙魅力:

张晓晴,最早是国家级话剧演员。皮肤白嫩身材高挑火辣,长得很像香港影星杨恭如,绝对梦中情人型的大美女。因为前几年话剧不景气,几乎没有戏拍,她和大多数话剧演员一样,投身影视圈演起了电视剧。

不料戏拍到一半就被圈内某知名男演员压在床上,要求潜规则。她不从,愤然跑到导演屋里告状,不料又被导演压倒在床上要求潜规则。再次挣脱后跑到投资老板屋里告状,又被老板压在床上要求潜规则。张晓晴忍无可忍,狠狠踢了老板老二一脚后仓皇跑掉,最后戏也没拍成,钱也没拿到。

她跟我说这段经历的时候是五年前的一个夏天,记得我们是在美术馆后街的一个小饭馆里喝酒。她当时满脸愤怒和委屈,“你有啥好建议吗?”

“就是看你以后想当大众偶像明星还是你所谓的小众艺术家了。”我说。

“大众偶像就像站街的妓女,要是想火就必须被全国人民嫖一遍。而小众艺术家呢,就好比小三,被几个大款包养起来就行了。你要知道大众的口味变得很快,今天喜欢骨感的,明天又喜欢丰满的了,所以大众偶像很难当。可小三就不同了,你只要迷倒几个大款就够了,那可是玩真感情呀,到时你想怎样就怎样,一切都在你的掌控中。”

摘自郝为中篇小说《孤独的像一片羽毛中》

弥漫着荷尔蒙气息的小说,只是郝为新书《孤独的像一片羽毛中》中的一部分。

作为70年代末出生于北大燕园,在未名湖畔的翰墨书香中成长的创作才子,郝为还将带领读者走进崔健、刘索拉、李睿珺、李延亮等80、90年代文艺代表人物,感受浮躁时代他们身上依旧坚持着的那份纯粹。

一代人有一代人的音乐。对于摇滚乐,这个时代已经不再像80、90年代初那样充满了孕育的耐心和养分,不少年轻人无法明白二十多年前震爆香港红磡体育馆的摇滚之夜“噪点”在哪儿。

以下是郝为对音乐家梁和平采访的节选,看看会发现摇滚老炮儿的黄金年代,比我们现在燃多了。

1994 年,滚石要在红磡体育馆做“中国火”摇滚中国乐势力演唱会的消息传出来,不少港台媒体提前来到内地做采访。当时被称为“魔岩三杰”之一的何勇,一向口无遮拦,捅出了娄子。

一位台湾记者问他“你对四大天王怎么看”,何勇不假思索地说:

“除了张学友会唱点儿歌外,其他都是小丑。”

这句话立马在香港演艺界内掀起了轩然大波,当时香港的大姐大梅艳芳就说“他何勇到底是何方神圣,我们倒是要看看何勇唱得怎么样?”一时间,火药味儿挺重。

到了红磡演唱会当天,何勇心里有些紧张,不知香港人是否会买他的账。演出前吕方、王菲等几个香港歌星都到了后台为何勇鼓劲加油。

到了何勇出场,当主打曲《垃圾场》在巨大分贝的扩声中奏响时,观众一下子沸腾了,都站了起来,站着听完全场,而以前谁来此地演出都没出现过如此的盛况。

1994年红磡那一夜的辉煌,让中国内地摇滚乐在海外达到了最巅峰。但也就是在这高涨之后,摇滚乐的浪潮开始慢慢回落,几乎再也没有新的摇滚人能超越那个年代的人了。

摘自郝为《孤独的像一片羽毛中》“梁和平——中国摇滚乐的奠基者”章节

2003年,郝为参加冯小刚电影《手机》的拍摄,并为其电影创作部分音乐。这是郝为第一次进剧组拍戏,以新人的视角,他看到了一个格外“可爱”的冯小刚:

冯导出现在拍摄片场时,一身帆布黑衣黑裤,没有一点腕儿的架子,我差点没认出他来,看不出这是一个叱诧风云的大导演。当时片场不能吸烟,冯导坐下来就开始嗑瓜子,在瓜子壳的堆砌中和我们一起等待着。

这一次,我们不是在等人,而是在“等节奏”。原来不只是音乐排练时需要跟上节奏,拍电影的现场,也存在着这样一段看不见的“潜节奏”。我们恍然若悟地一面听着冯导瓜子壳的爆破声, 一面擦着额头流着的汗。

▲

郝为(左三)与冯小刚、葛优合影

总算开始化妆了,化妆师是个小姑娘,刚进剧组不久,干活比较勤快,为人也友善。可不知是否因为紧张,她给我们化的妆就是不能让冯导满意。改了好几次,我们几个的脸是洗了又洗、化了又化,冯导还是不能首肯。

最终,冯导亲自出马了。原来他是学化妆出身的!早在那部 80 年代家喻户晓的电视剧《便衣警察》里,他就是化妆师。

冯小刚给我化妆的时候我从镜子里看到那个化妆师在一旁偷偷地擦着眼泪。真是可怜的小姑娘!

冯小刚说:“有些人拍电影是为了满足艺术家和电影评委的低级趣味,我拍电影就是要满足老百姓的低级趣味!”或许这就是冯小刚吧!穿着黑衫在片场嗑瓜子的冯导。

摘自郝为《孤独的像一片羽毛中》“爱嗑瓜子的冯小刚”章节

“她的音乐给中国的音乐界打开了一扇窗,让我们不再徘徊于重复之中,让我们知道音乐中有无限的可能。”郝为在书里如此评价刘索拉。他疯狂弹蓝调音乐时,曾受到她很大的影响。

上个世纪80年代,刘索拉和谭盾、叶小纲、瞿小松并称中央音乐学院四大怪才。 1985年,还在中央音乐学院就读的她,就出版了小说《你别无选择》,黑色幽默的笔法被看成是中国新时期先锋派小说的代表作。

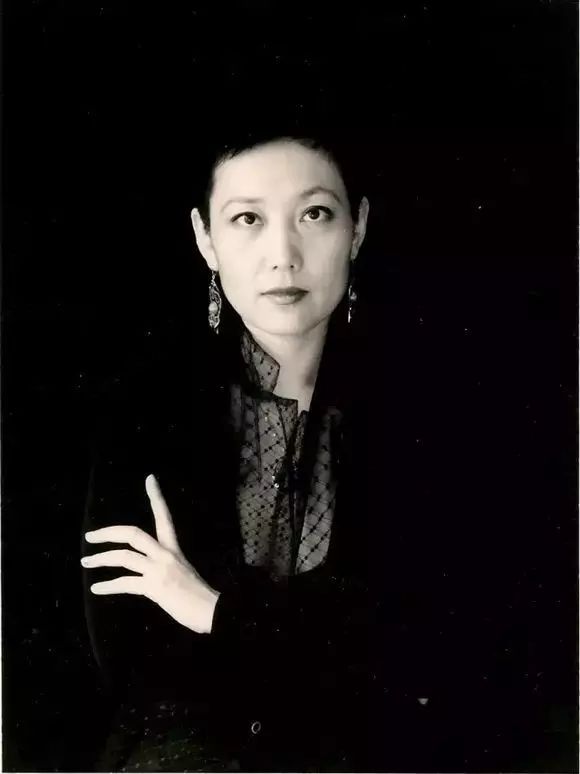

▲

刘索拉年轻时的照片

之后,刘索拉在音乐和文学两条道路上继续突飞猛进,在海外提炼了爵士和蓝调的精神,又回到故土,在民族音乐中汲取营养,不拘泥于任何一边的规则和技法,在文化的熔炉里炼出了让人过耳难忘的声音。

至今,60几岁的刘索拉依旧活跃在音乐舞台上,进行她的“声学实验”。

郝为的书中,记录了刘索拉所认为的中国艺术家的“缺陷”。

“中国艺术家的缺陷就是想说的话特多,但是在台上放不开,最后就变成光说话没作品了。

中国音乐家,往往需要一个撒开的过程,因为中国人的性格、生活方式、交往方式、社会局限,没有给人彻底放松的条件,所以中国人善于思想,但常常在思想和动作之间有很长一段身体距离。需要突然在一瞬间,你撒开了,然后天高地广。”

摘自郝为《孤独的像一片羽毛中》“刘索拉——极端”章节

郝为的第一本书《你什么时候需要我》曾经在凤凰卫视节目《开卷八分钟》里,得到主持人梁文道的推荐。之后他制定了“文学三部曲”的目标,内容与音乐相关,也与自己的成长相关。

《孤独的像一片羽毛》是“第一部曲”,即将在今年7月份由民主与建设出版社出版。

如果你想感受中国“大文艺时代”的集体回忆,点击“阅读原文”,支持他吧。

注:本文节选《孤独的像一片羽毛》书中内容及图片,已获民主与建设出版社授权

中国新闻周刊专访郝为

(点击文字可看)

他是白衣美男,出专辑、写书、做节目、开餐厅,他说音乐即自由