先忽略标题。

深圳中考成绩单出来后,队长发现一个让人意外和紧张的事儿:

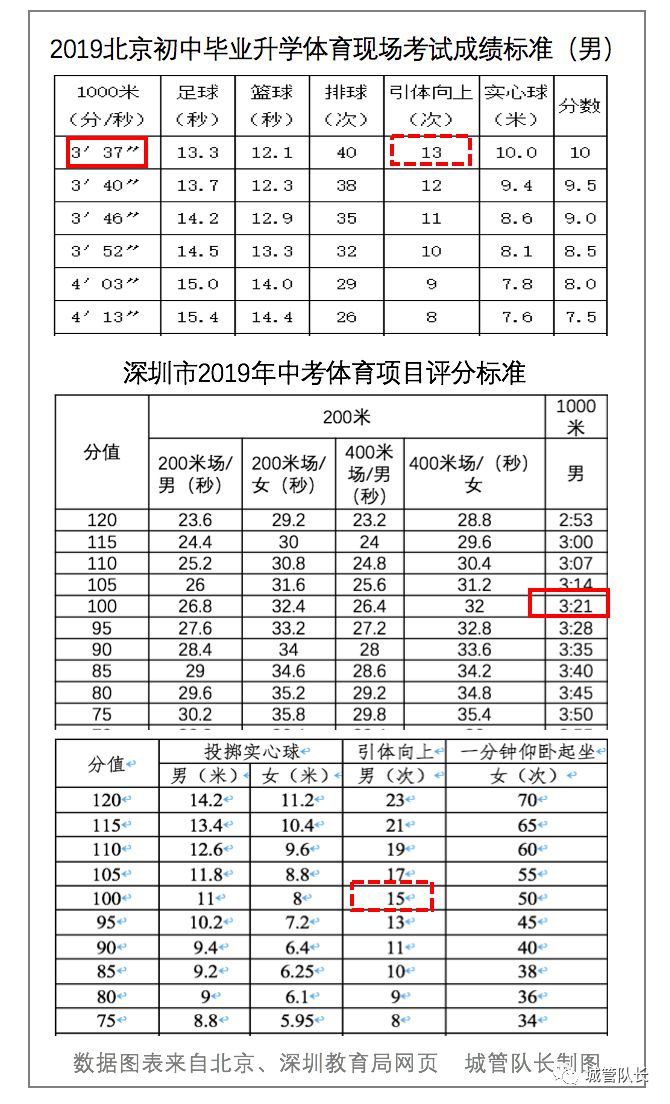

体育成绩,男子1000米跑,北京满分3分37秒,深圳满分3分21秒,且深圳中考体育占总分比更高。意味着,如果后面跟着一只大老虎,深圳的孩子要比北京的孩子跑快16秒才能不被老虎吃掉。中考猛于虎啊。其他项目基本上对深圳的孩子要求更高,比如引体向上,深圳孩子满分15个,北京孩子满分13个。凭什么咱的力气要更大……

体育如此,文化课之难可想而知。说到中考人数和录取率,深圳更可怕,今年深圳中考人数8.5万,北京6.7万,上海7.2万(深圳年年都在增加,北京上海则在减少),深圳公立学校录取率仅44.4%(北京85%)再创新低,意味着一半以上的深圳孩子只能上民办高中、职业学校或回老家上学。

深圳的孩子,你不跑得更快怎么行?

【壹】

40年来,深圳奇迹是这样演绎的:

*人口:从1979年的31万增加到现在的2000多万,增65倍。深圳实际人口到底是2000万还是2500万,一直没有官方定论,深圳发展太快以至于从来没有搞清楚真实人数。

如果按照统计局公布的1302万人,增42倍,同样惊人。

*GDP:从1979年的1.96亿增加到2018年的2.4万亿元,增1.2万倍。

都创造了世界纪录。

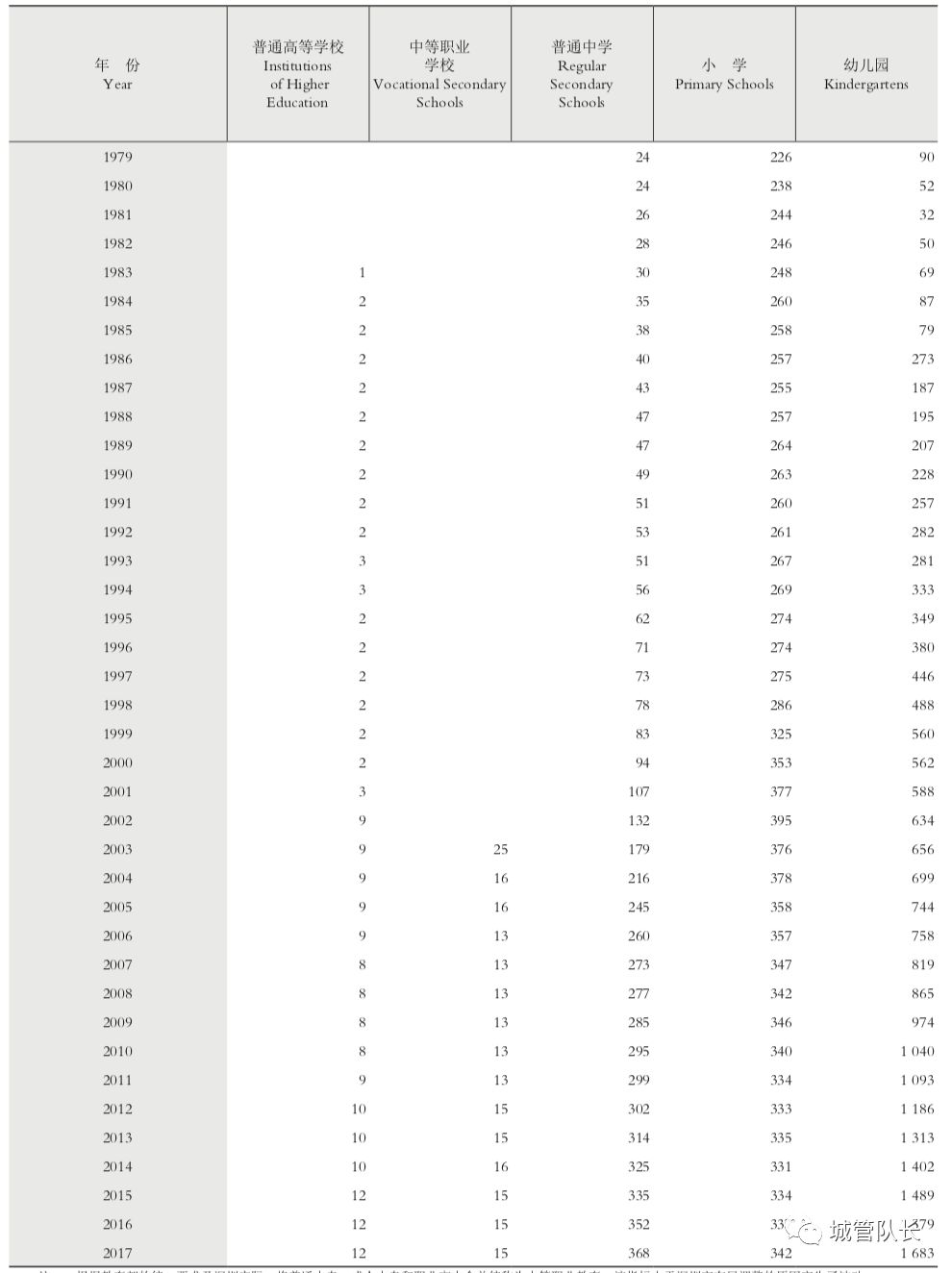

可是,与此对应的是另一个鲜为人知的奇迹。队长查阅深圳统计年鉴数据发现,深圳的小学数量,从1979年的226所到2017年的342所

(2018年为344所)

,只增加了0.51倍!普通中学(高中+初中)增加了15倍,这个增幅相对较大,但直到2001年之后,才大量增加的,此前增幅不过两三倍而已,与人口和GDP增幅相比,严重不对称,远远不能满足需求。

深圳历年各级各类学校数

(来源:深圳统计年鉴)

这说明,深圳40年历史,特别是前二、三十年,全体人民一门心思赚钱,反而忘记了自己创造的这个奇迹之城的下一代。

40年发展的重大失误,导致当前严峻形势。今年6月,发生好几起学位纠纷事件,其背后是深圳学位供给严重不足,教育资源的严重不平衡。据深圳2018年政府公报,深圳有小学344所,在校学生102.8万,增长6.6%,数量在全国名列前茅(广州105.85万人,北京91万人,上海80万人);普通中学390所,增加22所,在校生44.8万人;深圳幼儿园人数52.42万人,全国第一。

这一结构,让深圳的上学升学,形成一个无情的漏斗结构,大量的婴儿争相进入漏斗,幼升小、小升初、中考,在每一个流程中,孩子们被不断挤压,最终能上公办高中的不足一半。最新出炉的2019深圳中考录取率只有44.4%,意味着55%的孩子被公办高中淘汰……

不得不说,1979年前深圳还是个渔村的时候,教育条件相当了得!这也解答了队长的疑惑,经常在龙岗、坪山、宝安以及一些城中村里,听到那里介绍自己小学的历史,动辄说是100年、80年,着实令人惊讶、疑惑,以统计年鉴数据来看,完全真实可信,没有忽悠。这原本是一方尊师重教的土地!我们却往往以小渔村讥讽之。

40年来,深圳欠账最多的是教育,只是在1979年前226所小学原址翻新扩建,然后又新建了118所新小学,以及300多所初高中。要知道,深圳建设能力全球屈指可数,才几年就在前海建成了200栋高楼。严重滞后的学校建设,

庞大且仍在增长的幼儿和小学生基数,又一次人口红利,让深圳解决学位问题,成了一场与时间赛跑的战争,紧张且长期化。

今年,任正非透露,华为4万海外员工多数不回国,其中一个重要原因,是深圳在学籍管理方面非常严格,想在深圳上学是非常难得事情。他说:

“在非洲,孩子都是可以上最好的学校,不过要是回到了深圳连学校都进不去了。”

深圳怎么办?

【贰】

一边是学位吃紧,政府大力推动学校新建、扩建;另一边,深圳却在大力“拉动”人口增长。没错,是通过政策拉动,而非自然增长,从而加剧了深圳学位紧张。

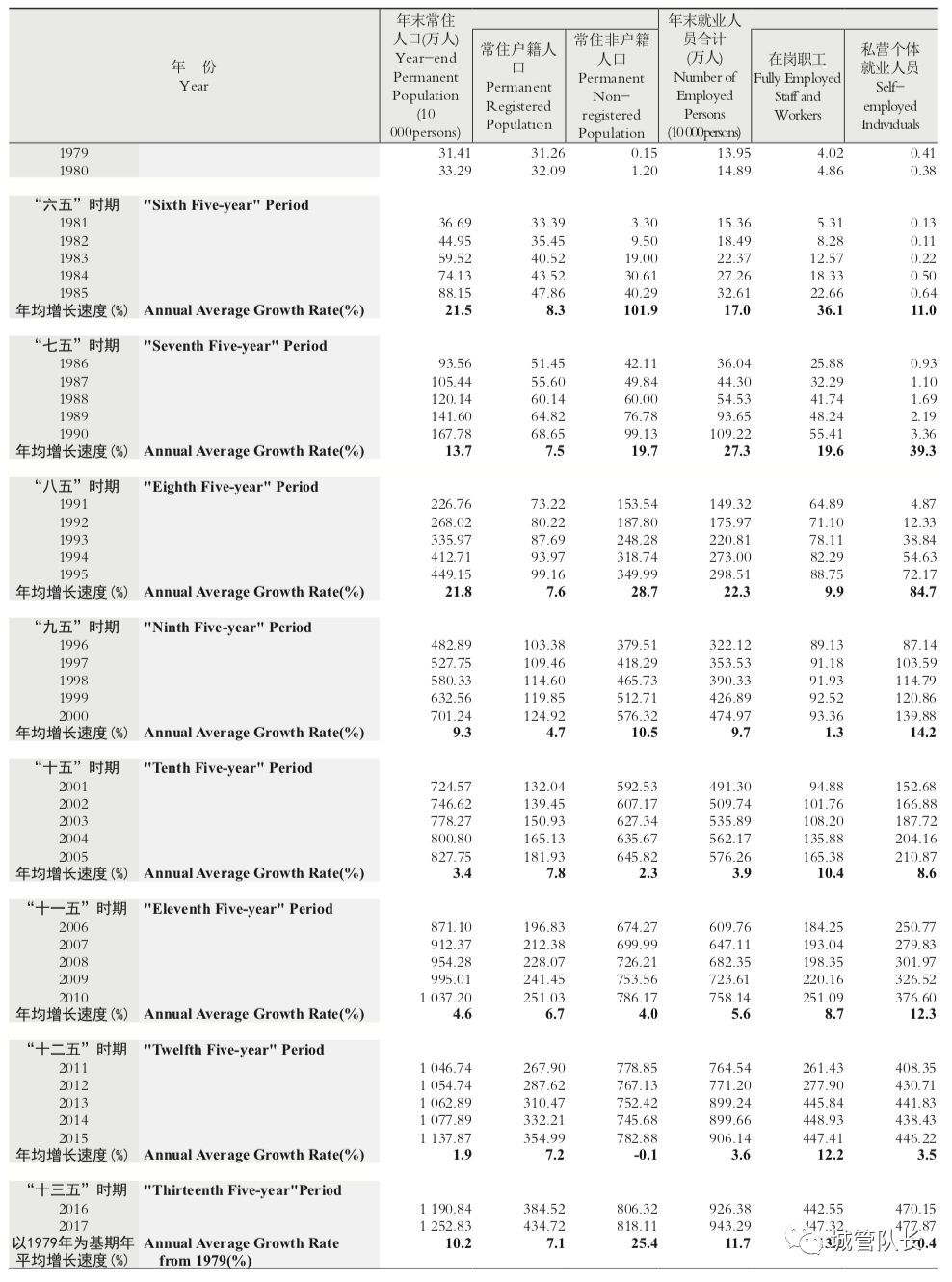

队长研读深圳历年统计公报,发现深圳人口增势并非一直波澜壮阔,有激流、静流,也出现过人口断流。2011年至2014年深圳人口增幅大降,2014年非户籍常住人口还出现了历史上首次负增长。

深圳历年人口总量及增速表

(来源:

深圳统计年鉴)

通过这个表格可以发现,2000年后深圳人口增幅慢了下来,年增长率5%以内。

2011年至2014年,深圳

新增人口创新低,连续3年个位数,2014年非户籍常住人口还历史性地减少了6.7万人!

如果考虑到新生儿数量,这个时期的深圳外来人口,实际上是减少了的。

同期,另三个一线城市北京、上海、广州人口增幅也明显下降,说明不是天气原因、不是房价问题(房价大涨是2015年开始的),而是中国人口红利的全面下降及经济不景气的结果,乡镇人民不愿去大城市了!深圳亦难独善其身。

可是,到了2015年,深圳人口突然大增60万人,就像房价在这一年起飞一样。而这只是新一波人口增长的开始,2016年到2018年,深圳人口分别增加:52.97万、55.08万、49.83万,年增长率重回10%以上!广州和深圳的情况类似,但上海和北京人口红利走了就没再回来,人口总量有所下降。

究其原因,是深圳、广州放水了:

为了应对人口红利消失,竞相采取刺激人口增加的措施,目的只有一个,保住GDP。

北京、上海则进一步关闸限流,控制人口。

深圳最大的刺激政策:

一是降低入户门槛;

二是给人才入户派发大红包:

2015年1月1日推出的《深圳市人才安居办法》给来深人才租房补贴:本科6000元/人、硕士9000元/人、博士1.2万元/人。2016年,奖励加码:一次性租房和生活补贴提高至本科每人1.5万元、硕士每人2.5万元、博士每人3万元。

此外。2016年1月,计划生育管制取消,广深人口增加再获动力。

2016年深圳新生儿出生人数达到创纪录的23万人,此后一直高居不下。

看出来了,2015年之后深圳人口较大幅度增长,近一半是孩子;

还有一半是年轻人,其中来拿奖金的“人才”占一半。

深圳人口刺激政策的初衷,是吸引年轻人、高素质的人来为深圳增加GDP,但结果却加剧学位矛盾。

当此之际,恐怕不宜再通过补贴奖励手段吸引年轻人了,让深圳人口增长回归理性之路。就像北京、上海那样,GDP低速增长又何妨?市民们不再为学位、房子打得头破血流,岂不是比GDP增长更体面些。把这些补贴“人才”的钱,用来引进大批优秀老师落户深圳,岂不更好?!

【叁】

深圳积极参与“抢人”大战,究其实质,是GDP至上的思维作祟。而这种思维也是深圳教育资源严重不足的根源。

与深圳应试教育竞争惨烈类似,中国各城市GDP之争也相当激烈。“学霸”深圳重视考试成绩,也比较好面子。这种思维,导致深圳稀缺的土地资源更多向GDP和形象工程倾斜。举几个例子:

1、深圳土地供应,向能增加GDP的产业和写字楼倾斜。

深圳制造业是GDP的大头,2018年第二产业占41.1%,工业增加值

9254亿元

,无论是占比还是总量

,均远高于北上广。

深圳还有一种舆论:要避免香港制造业空心化,想方设法保工业。

2016年深圳出台政策,要求确保中长期内工业用地总规模不低于270平方公里,占城市建设用地比重不低于30%。

2019年,深圳连续出台政策保产业政策。比如,通过提高容积率,增加1.6亿平方米产业空间。2019年深圳土地供应计划中,产业用地供应195公顷,

商业服务业用地供应160公顷,

居住用地的150公顷,

民生设施用地供应595公顷

。

在GDP优先的思维下,居住用地偏少,降房价从何谈起?在看似不少的民生设施用地里,分给学校的还不如道路用地多。

查阅2019年深圳土地供应计划,发现

除了福田区学校用地占民生设施用地比较高(达到三分之一),其他学位严重紧张的地区,学校用地占比不高:

龙华占比22%,宝安占比18%;

龙岗仅

9%。

光明承载深圳重要发展战略的新区,今年民生用地指标最多,达94公顷,有9块公园绿地,却只有一块教育用地,还是特殊教育学校。