我是从一名艺人跨界到投资人的,从业的经验让我有机会,将我对娱乐行业的理解和资源,较好地嫁接和运用在一些新兴的创业行业上。与大家分享——在“网生时代”下的泛娱乐思维。

智慧分享 | 6分钟阅读

一、网生内容的用户现状

一、网生内容的用户现状

网生内容,指在网络上产生发酵的内容。在移动互联网特别普及的环境下,它是一种主流趋势。

网生内容跟过去传统媒介不太一样,虽然目前二者通常一起出现,但网生内容大多是非传统的,而且

从获取信息的渠道而言,网生内容确实是当下的主流。

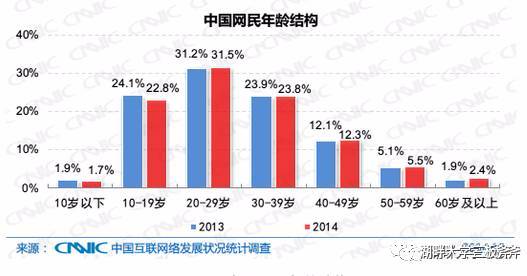

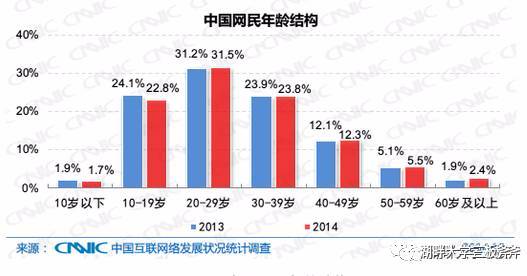

去年的数据显示,电视开机率低于50%,且40岁以下的观众人数比例降到了20%以下,中国网民数量有7亿多,其中移动端的增长速度是最快的。

也就是说,现在的年轻群体是不看电视的,但不代表他们不关注荧屏的内容,因为他们会从别的渠道了解。

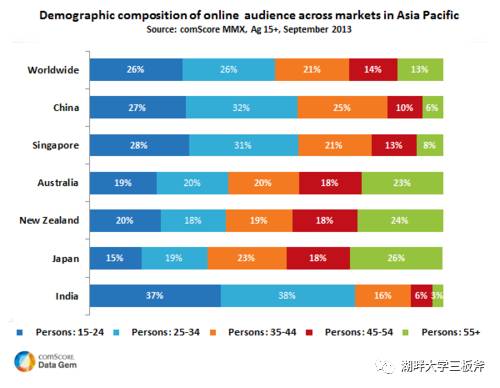

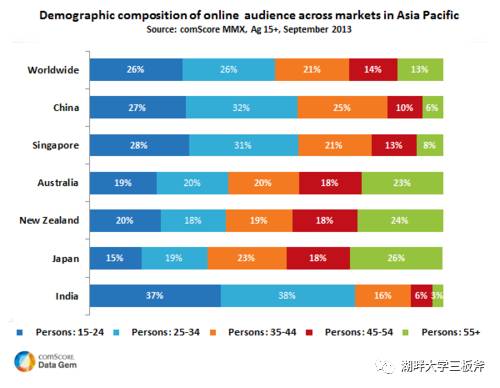

我认为中国移动互联网的创新和普及已经领先世界,这个优势是其它国家完全不可比拟的,而且现在东南亚和印度也在大量复制中国的移动互联网创新。

△ 越南版《还珠格格》

黑衣人插播:

还有越南版《花千骨》呢!

如果你还知道什么翻拍神剧,欢迎留言分享给大家吧!让我们一起愉快的辣眼睛!

中国网络用户的分布年龄集中在10到39岁,向两端扩展。很多年龄小的孩子,从一出生就懂得触动屏幕,他们一定不会是电台、电视台或者报纸的消费者;年龄大的人,要想跟上时代就必须要接触互联网。仅仅使用微信并不等于懂得互联网,你要把微信中的应用玩好,才是懂得移动互联网。

△ 2014年12月截止 | 数据来自网络(

仅供参考)

△

多国互联网用户年龄段占比图 | 图片来自cnbeta(

仅供参考)

互联网用户粘性最高、使用频次最高的大部分是中学生,接下来是自由职业者、平均收入在3000-5000元的上班族。

这个时候,网生内容的特性是碎片化。从所谓的精准度或者内容的水准而言,它可能还处于初级阶段。比如有一些网剧直播、短视频,会让你觉得并不符合你的文化属性,但却符合中国3000-5000月收入群体的需求。

因此,从这方面看网生内容,它会迅速转变,内容质量还有待提升。

二、网络用户的五大移动互联网应用

二、网络用户的五大移动互联网应用

1.即时通讯

1.即时通讯

几年前微信没有大规模普及的时候,我们是怎么过日子的?现在我们在微信上传播信息,在微信上社交、支付、消费、搜索。即时通讯已经在朝多元化发展,它逐渐向电商、社交、支付转移,这是必然结果。

有了微信这个大的工具化入口之后,用户粘度更高了。虽然腾讯的现金流主要来自游戏收入,但它最有价值的产品是微信。

2.网络搜索

2.网络搜索

现在大多数人做什么事,第一反应可能就是先用手机搜索相关资料。这带来了什么问题?虽然搜索是一个完全公开的平台,但搜索也给我们带来了局限,导致一些判断上的误差。

就流量经济而言,流量现在被大的平台垄断(如阿里、腾讯、百度),依托于这三大流量经济平台产生的商业模式非常多。其中的灰色经济地带的确也是一个巨大的互联网经济来源。

3.网络新闻

3.网络新闻

目前大部分的新闻来自朋友圈和自媒体。电视台的效能比较慢,网络新闻效能较快;并且具备了交互性。每个人都可以发表意见,参与网络新闻的制造,这是一个生态,在传播的过程中你自己也是新闻人。

今日头条以人工智能的手段解决新闻推送,我们每个人在里面看到的新闻报道是不一样的。

它的算法基于跟踪你所有的网络生活,判断你要看什么新闻,找到你的喜好和关注点,向你推荐新闻。反过来,当你看到的东西只是你喜欢的,长此以往会发现获取的信息越来越封闭。

这是灰色数据地带,是商业应用的一个典型情况,但不能说平台窥探了我们的私生活。

4.网络视频

4.网络视频

互联网视频还在一个创新和实践的阶段,它的创新也是备受关注的。VR/AR 技术越来越成熟了,未来我们观看内容的方式可能会改变。

很多平台公司都在布局VR/AR,无论是在技术端、硬件端,还是内容制造端,都在加大人力投入。不过未来平台有再好的技术,没有好内容也不行。因此,内容为王,内容是带着消费流动的。

我认为传统形态的广告意义不大。传统电视节目的花式口播就是公关公司出了一套方案,制片方、导演组和核心内容的主咖共同创造的所谓的娱乐方式。对于年轻人来讲,虽然新鲜、带感,但也可能瞬间遭到反感,

他们的想法是:

虽然你用这套路打动了我,但下礼拜还是这个套路我就不喜欢了。

这是目前所有的内容营销和广告创意要解决的问题。

传统企业在这方面有一定的认知,但是大部分还处于用传统广告思维跟内容方、平台方谈合作的阶段。

我觉得问题的关键在于,如果你自己都不了解自己的用户在哪儿?是怎么生活的?你就不要把希望寄托于这些广告公司和导演,因为他们能创造的内容也有局限性。双方需要深度互动、沟通合作。

5、网络音乐

5、网络音乐

现在互联网音乐的消费是平台化趋势

,大家都在虾米、QQ音乐等流媒体平台听音乐。这个消费模式就是内容生产商跟流媒体平台签约,用户基本上是通过会员制的形式听音乐,而不是单曲下载的形式。

在全球环境下,这个模式也会被改变,因为不能洞察每个用户的需求。

未来流媒体平台可能有两种思路:

现在音乐人和一个平台签约合作,就没法与另外一平台合作,这会打击他们的创造性,因为他们想让自己的音乐让更多的人听见。

作为投资人和音乐行业的人,有一个核心诉求就是去中介化、去渠道。未来一定会是这个趋势,因为内容消费会变得极其垂直,内容在哪,人就在哪。

比如:papi酱、罗辑思维,现在到处都有他们的内容。

△ 话说这样的papi好漂漂 | 图片来自papi微博

△ 罗胖胖是湖畔三届的好同学 | 图片来自网络

好的内容会带着听众走,不会因为你在某个平台我才去找你,它是直接触达的关系。比如我9月份发行的单曲,可能在我们自己的平台上首发,我的铁粉们一定会来跟我互动。

黑衣人插播:

知道海泉9月分的新单曲是啥么?下方留言告诉大家吧!

这极大地增强了文化娱乐行业的未来商业模式创新,如果不打通移动端的支付习惯,光面向市场交易是不行的。

现在这些流量平台,都是我们未来能够导流的入口。比如我们现在做自己的官方微信,我会在各种地方推广内容,最后你想看一个独家内容,你就要到我这儿。

这些有流量的平台都是我们的合作方,但是

未来要完成的任务是要把消费者引流到我这里,留在我这里,数据是我的。如果留不下,就是你没管好流量。

对于流量的节流、抓取以及管理,除了文娱消费,产品方、服务方都是同样的逻辑。

我们必须

要有活数据

,大数据没有用,活数据才有用。

如果我们没有建立自己的数据来源,就不知道我们的消费者在哪儿。

三、网生时代的泛娱乐思维

三、网生时代的泛娱乐思维

在网生时代,娱乐产业可以从多维度、全方位进行创新创业,有很多可能性。

比如,移动知识经济类中,罗胖的“得到”营业额非常高;“凯叔讲故事”用户的黏性也特别高,产品特别好卖。

因此生产模式应该是因需定制,而不是生产出来以后再做推销,我们要把每一个有流量入口的产品都当成我们的媒体。

△ 图片来自网络

举个做演唱会的例子:

我们现在演唱会票务的推广里有八成的力量和转化都是在有效渠道里,甚至是自媒体渠道,比如今日头条、陌陌、美拍、大众点评、滴滴。

这些大平台有粘性非常高的刚需用户,我们通过共同开发,做个性化的互动营销活动。从他们的数据里选择跟我们消费者重叠的部分,这样就会有一部分客户选择增值服务,购买演唱会的票。

以前传统的、无意义的广告,无非就是在地铁、公交车站、电视台展示,转化效率是非常低的。

在每个不同的领域做微创新,哪一个方向会成为主流趋势?

过去经纪公司培养一个明星,在舞台上发生的事儿,是制作公司经纪人和艺人说了算,观众只能看。现在明星的产生,是粉丝共同创造的。

这个时代的娱乐行业是粉丝经济,大家共同创造内容,共同培养偶像。

东方人比较含蓄,在真实的社会场景里和互联网的生态里,展现的可能是两种不同的人格,互联网极大地提供了第二人格的彰显和表达。

△ 泛娱乐新型艺人 | 图片来自网

比如薛之谦,他是很好的音乐人,他的内容在去年附加了网感和传播性,变得更有影响力了,他也可称为有网感的艺人。因此,增加了娱乐网感,才叫做泛娱乐思维。

每个行业都可以用娱乐思维去做这事,我总结一句话叫做:

“无网络不娱乐,无娱乐不网络”

我们可以将带有传播性的思维,嫁接到任何行业环境中。

我们虽然是经纪公司,但是我们自己出品主导拍摄《王者荣耀》的综艺和网剧,发布平台是腾讯《王者荣耀》游戏端的点击页面。关联性内容就是玩家最懂的文化,这时,编剧不再是传统的编剧。对我们来说,它就是我们最大的媒体。

《王者荣耀》只是一个有借鉴性的案例,网红类型的艺人和艺人转型向网红化是必然趋势,这里面会有些人会掉队,但这是个人选择。比如我从来没想会当主持人,我也从来没想过会做真人秀,但后来我发现我能干好这些事,于是我成为了复合型IP。

四、社群营销的重要性

四、社群营销的重要性

现在

社群经济、社区营销比内容营销更重要

,因为社群经济比内容营销更垂直,更能聚焦那些跟你深度互动的人。

未来的电商变现都不是平台级的,而是社群级。大家共同创造内容,拥有共同认知,甚至共同创造一个产品。这就需要切入社群,也就是先发现一个社群,再把它运营好,然后开发它的商业价值。

比如宝宝树专门做妈妈社群,妈妈们在里面刷存在感,有信息交互、情感交流,销量特别好。当我们把一个产品放到社群里,能让用户快速获取信息,用户可以直接消费。他们会创造需求,告诉你要卖什么好。

因此,未来我们不是打造出产品再去营销,而是用户需要什么,我们再生产什么。

因为有了社群的运营能力,产品可以由用户决定,我只要负责生产,那才是真的零库存的时代。无论是文创行业还是其它行业,最终都会看到平台逐渐细分化、系统化。