最近一直在读田余庆先生的《秦汉魏晋史探微》,系各自独立的论文合集,所以也不必一口气读完。

又买了罗新的《有所不为的反抗者》,同样是文集,贪新鲜看了几篇,其中以《一切史料都是史学》一文最具启发性。

盖罗新本来是田先生的弟子,那么暂弃先生的书去读弟子的书,也不算是漫衍。

历史学就是史料学

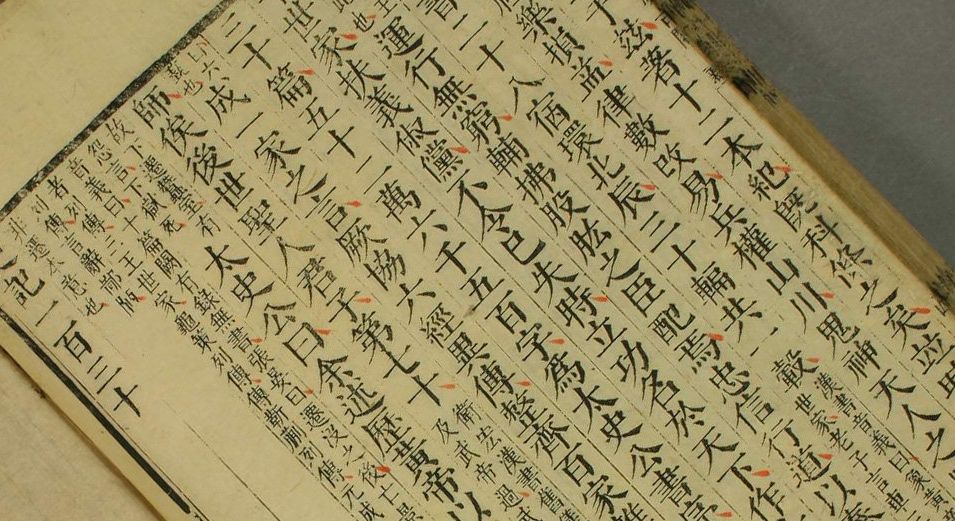

《傅斯年史学方法导论》是我的启蒙书之一。

“历史学就是史料学”就是傅斯年当年提出的口号。

在1928年史语所创立伊始,他发表著名的《历史语言研究所工作之旨趣》,说道:

“近代的历史学只是史料学,利用自然科学供给我们的一切工具,整理一切可逢着的史料。

”

今天看来,“历史学就是史料学”固然有许多毛病,史料学毕竟只是历史学的一个分支,历史也毕竟不是冷冰冰的自然科学,有同情与理解,有温情和敬意,需要共情和想象力。

但是,傅斯年对史料意义的鼓吹,厘清了神话和历史,具有极其重要的史学史意义。

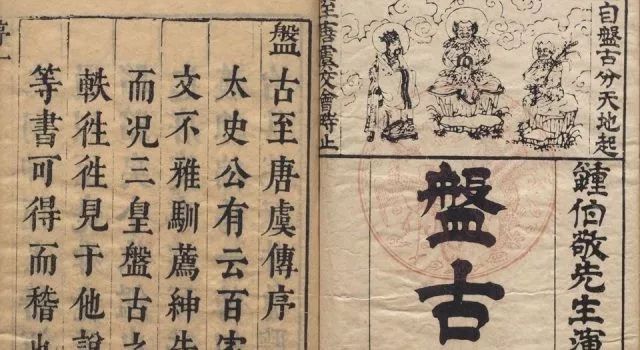

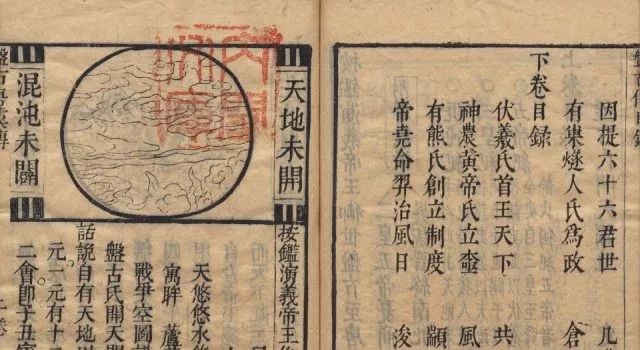

举个例子,明清小说常见“自从盘古开天地,三皇五帝到如今”的叙事,盘古在中国神话中是时代最早的创世大神,但作为被塑造的神祗却可能是最晚出现的,不会早于东汉中后期,盘古开天地是神话而非信史,这是史料考证的贡献。

顾颉刚回忆胡适接手北大中国哲学史后的讲课,傅斯年学的正是他的路数:

“他不管以前的课业,重编讲义,劈头一章是‘中国哲学结胎的时代’,用《诗经》作时代的说明,丢开唐、虞、夏、商,径从周宣王以后讲起。

这一改把我们一般人充满着三皇五帝的脑筋骤然作一个重大的打击,骇得一堂中舌挢而不能下。

许多同学都不以为然;

只因班中没有激烈分子,还没有闹风潮。

”(顾颉刚《古史辨》第一册)

罗新说:

中国现代学科体系中的历史学,发端于重审史料,由此告别了、解放了并且现代化了中国传统史学。

对于发展了一个多世纪的中国新史学来说,这样的共识已不再会遭遇质疑:一切可借以认识过去的都是史料(包括传世文献和出土文献,也包括文字材料和物质文化),我们视之为史料而非直接等同于历史;规范使用史料是史学的生命所在,历史学早已在史料学方面建立起最严格的游戏规则。

一切史料都是史学

认识到史学的关键和基础是史料学,对传统史学的现代化具有重要意义。

现在我们要再往前迈进一步,提出一个新的说法:

一切史料都是史学。

我们认为一切史料都应该当作史学来对待。

把所有文字都看作一种史学写作,作者都有清晰的读者设定和写作目的。

无论是完整的还是残碎的,哪怕是一句话,哪怕是一个碎片,都可视为一部史书的残剩部分,都有特定的写作者(authorship),其作者本有清楚的诉说对象(readership),有明确的、特定的写作目的。

这样的材料,我们都应该把它当作史学来对待,如分析一部史著那样去分析其作者、读者和写作目的,而不是简单地认定为某种“客观史料”。

从作者、读者与宣讲目的的角度看,所有史料都是一部史书。

一部《史记》和街上一张大字报,在这个意义上没有区别,都可视为一部史学作品。

古人写点什么,不是为了保存下来给很多年之后的史学家当作史料用的,而有他那时特定的读者对象和写作目的。

以上是罗新的叙述。

同样的,以往公认为盘古的最早记载,三国东吴学者徐整的《三五历纪》:

“天地混沌如鸡子,盘古生其中。

万八千岁,天地开辟,阳清为天,阴浊为地。

”作为信史来看,当然是无稽的,但是盘古的观念的出现反映了古人什么样的宇宙观,观念的形成过程中又受到哪些异质外来文化的影响,诸如此类同样有研究的价值,我们可以借此去分析其作者、读者和写作目的,而不是简单地认定为某种伪史而轻易抛弃。

历史的多种可能

当面对“只能如此”、“从来如此”的教条论断时,历史让我们提出抗辩,因为历史教给我们的是,自古以来就有多种可能、多种行动、多种方式、多个道路、多种结局。

这是罗新反复强调的一个观点,也深深震撼了我。

人类血战前行的道路,从来并非唯一,历史存在多种可能,鲁迅问:

“从来如此,便对么?

”

我说过,今天的历史学家应该为所有那些被遗忘的、失去了声音的人发出声音,去探究现有的在竞争中胜出的历史叙述是如何形成的。

当然这主要是年轻的、未来的历史学家们的责任。

现有的历史叙述充满了神话和陷阱,因为历史是被说出来的,被制造出来的。

我们要知道,历史越是单一、纯粹、清晰,越是危险,被隐藏、被改写、被遗忘的就越多。

我们要拂去竞争的烟尘理解过去,展示历史本来的多种可能。

这两年十分红火的《人类简史》,虽然我并不认为它是一本很好的历史著作,但书里常常有一些很好的思想和表述。

比如书里讲到为什么要研究历史,说历史和其他那些所谓科学的学科不同,历史不能试验、实验,不能反复发生,也不可预测。

学习和研究历史,不是为了预测未来,而是为了扩大人类的视野,理解我们现在所处的情况既不是自然的,也不是不可避免的。

我们必须知道,我们的过去有非常丰富的可能,而不是如今天呈现在我们面前、特别是呈现在某些叙述中的那样单一和绝对。