作者 ∣ 朱晓佳 宋宇

来源 ∣

南方周末

“拍得脑残一点。”

“可是拍得脑残我不会。”

“那就尽量脑残一点。”

——一个播出平台对电视剧导演的要求。

2016年,IP剧全军覆没,没有爆款出现。影视业转而将“好内容”“精品内容”的说法改头换面,言必称“头部内容”。这很互联网。

并非所有的剁椒鱼头都值得期待,尤其当那锅鱼头做法不专业、火候不够,甚至只是替身或抠像的时候。

2016年底,编剧宋方金、汪海林、余飞曾与另外两位编剧史航、束焕一起,玩了场“编剧帮脱口秀”,不正经地吐槽了影视行业。2017年1月12日,应南方周末“文化原创榜”邀请,三人再次碰头,正经地剖析了行业与作品。面对全面“落网”的2016年影视业及作品,三位“漏网”编剧的一致评价是“没什么值得一提”。

原来拍戏是拍戏,现在是游戏

问:2016年有什么国产剧值得一提?

汪海林:

《欢乐颂》?基本上没什么值得提的。

余飞:

没好的。有些传说中说很好,我一看,也不是那么回事儿。

宋方金:

没什么可提的。2010年以前,每年至少有两三部现象级作品,随便数:《人间正道是沧桑》《媳妇的美好时代》《士兵突击》《闯关东》。2012年有

《甄嬛传》,

2014年有《北平无战事》。2016年别人推荐了几部,我看了,整体成色和以前是没法比了。

问:成色下降是什么原因?

宋方金:

原来拍戏是拍戏,现在是游戏。我前几天在横店和一个演员对谈,他说现场37个演员,全是替身。他问制片人,能不能让我上去演?制片人说不行,

因为替身一天几百块钱,他去一天得几万块钱

。他们已经想出一整套“替身拍法”了,很娴熟,包括抠像、头套、背身,或者把焦距搞虚,根本不用演员就能拍。

我还有个朋友要拍一场戏,把男一号摔过去。男一号不来,那摔替身,也没替身,就给他一个麻袋包,摔完对着麻袋包一顿臭骂。骂到一半,他真演不下去了,觉得自己太滑稽了。他也算实力派著名演员,

基本演完整部戏,只能和男一号见一两面

。

汪海林:

有个导演跟我说,给某台拍电视剧,是个小鲜肉组合演的,台里就一个要求:

拍得脑残一点。“可是拍得脑残我不会。”“那你就尽量拍得脑残一点。”这是一个播出平台对一个导演的要求

。

宋方金:

很可笑。五六年前,我们说一个剧本“狗血”,是贬义词。

现在说“这个剧本特狗血”,那是说这个剧本好。整个评价体系已经完全变了

。

这个行业本身是死不了的,但目前是暂时性休克了。

问:这行是怎么休克的?

宋方金:

资本,尤其是互联网资本的进入。制片方问导演,这个演员只有20天,能拍完吗?能。后来演员说只有18天,这个导演拍不了。找另一个导演,他说我15天就能拍完。所以即便是好剧本,现在也拍不好。

现在中国影视圈90%以上的人,你跟他谈话,三分钟之内必谈IP

——不谈我给你一千块钱——你现在手里有几个IP、我现在囤了多少IP。买IP的时候,根本就不知道这些小说是什么东西。

从一般意义上来说,世界上没有不能改编的东西,但是它的价值在哪?我问找我改编IP的人,你们看过吗?他们说:豆瓣评分很高。

汪海林:

实际上刚才讲演员问题,也和IP有关。为什么用没有演技的演员?因为有热度。不是你戏演得好,而是因为有很多人知道你。

宋方金:

现在演员们开门三句话——第一句:是IP吗?第二句:是大IP吗?第三句:是真的大IP吗?你都说是,他就跟你谈钱了。

以前不是这样的。你跟陈道明、陈宝国试试,即便是《平凡的世界》《红楼梦》改编,我也得看看你剧本写得到底怎么样,主创是谁、对手戏演员是谁、投资多少、什么时候拍、周期多长。

余飞:

资本包装,只能包装IP,包含着巨大的垃圾文学的IP。只有这样,才可能讲资本故事——大IP我们有一千万个,可以估值,可以抵押。

人设虐心CP,骗子都要发明新词

问:2016年,似乎IP也没那么流行了。

汪海林:

IP概念的产品,2016年失败的情况很明显。

余飞:

但是现在大量的公司还是以这个为生。我知道很多公司,存货里就没别的。

汪海林:

我原来老举那个例子,有个小地方下雨了,有人就找了一个树枝把雨衣撑起来挡雨。一看,这厉害,就去申请专利,人家说,你这个专利叫什么名字?他说就叫雨撑子吧。专利局的人就在旁边拿起一把自动雨伞,说这东西早就有了,叫雨伞,我这还是自动的。咱们现在什么人设、虐心、CP,都是这个雨撑子。

宋方金:

骗子骗人都是发明新词,老词骗不了人

。

当一个词只有特定人群在解释,这就是骗局。

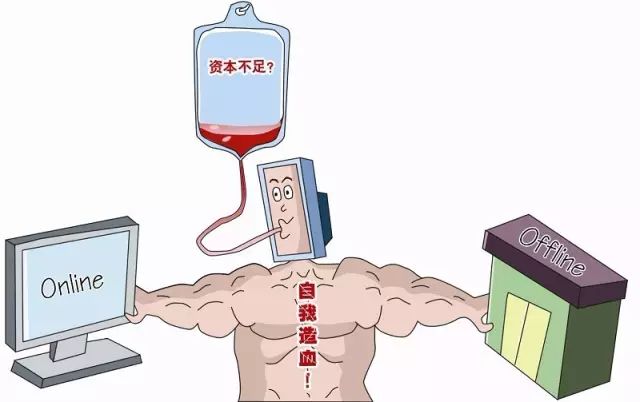

问:互联网企业究竟是怎么在影视产业上占据话语权的?

宋方金:

事实上,互联网资本到现在没挣到过钱,但它为什么烧钱?因为有一亿多九零后。九零后要么还不挣钱,要么刚毕业。它可以烧五年、烧十年,那时候九零后就真是消费主力了。

汪海林:

六零后是三亿人,七零后和八零后分别是两亿人。

这七亿人占了一多半,但是全国的创作者,现在都在给九零后这一亿人创作

。

互联网资本是对的,九零后是它的主力。但电视台跟着烧,就很奇怪。

一开始,电视台播什么剧,互联网只能买,它一点话语权都没有。一剧两星以后,两星加起来只能出到一百多万一集,制作公司傻了,一百多万我肯定赔。这时候碰到互联网在烧钱,一家网站一集可以出到六七十万。只有互联网进来,制作公司才能不赔钱。

那互联网说,现在你要听我的。我有个网络文学,你拍我的我才买。电视台说,那就听他的、拍他的。

余飞:

互联网都是你编剧先拿个方案过来、先写提纲给我,我内部先过审,再看能不能和你签约。

资本只能包IP,不能包编剧。资本只能包网站,不能包电视台。但

如果上层建筑没架构好,会导致IP把编剧吃了,或者网络把电视台吃了

。

本来不应该是谁吃谁的问题,应该是融合共赢的问题。

抗战剧生命力多强啊,也被互联网资本灭了

问:在你们看来,互联网现在有拿得出手的作品吗?

宋方金:

到目前为止,互联网还没有诞生出任何一部真正意义上的作品——如果说是负数也可以:美学意义上是负数,及格意义上是零。

汪海林:

我一直说,

玄幻在文学史上、在创作上,是武侠的大倒退

。

金庸梁羽生,是文人武侠,改变了原来架空的、胡编乱造的、缺乏人文主义的创作。梁羽生把家国情怀放进去,金庸把“侠”的概念做了深入阐释。这是文学史上的倒退,哪怕通俗文学上的倒退也很明显。

宋方金:

抗战剧的生命力多顽强啊,互联网资本把抗战剧都干掉了。时代是一列飞速行驶的列车,有的人在车头,有的人在车尾,有的人被甩下去了,有的人自己弄了辆手扶拖拉机在旁边开。

现在看来,互联网资本,把这个车开得超速了,但我们不想死在这个车上。要么夺取这个列车的掌控权;要么下车,再造一个列车,这样才不会翻车。

行业这辆列车已经翻了,产业的车还没有翻

。产业以为行业还在车上呢,其实行业已经半死了。

问:可以说现实主义题材因此更加式微了?

余飞:

现在拍每一个行业,都要试探:这些行业的底线在哪里?有没有幽默感?敢不敢做反省?敢不敢接受批评?

生活中的矛盾,到达比较极致的时候,就是违法犯罪。涉案不能碰,矛盾就大打折扣。

汪海林:

《欢乐颂》也来自IP,是少有的触及现实问题的作品。很多人认为它三观有问题,倾向物质主义,从女权角度看也有问题。但它还是相对正视了一些现实:年轻人如何步入社会?

袁子弹的剧本,也是一场场写戏,知道劲儿使在哪里。

宋方金:

侯鸿亮也在认真制作,孔笙也在好好拍。还有郑晓龙团队。从电视剧来说,国内只有这么一两个认真的团队还能和市场有所博弈。

“御用编剧”这词, 就是奴性体现

问:互联网主导的行业情况下,编剧处境如何?

宋方金:

目前这个环境,

对产业来说是最好的,对行业来说是最差的,对少部分编剧来说是最悲观的时候

。大部分编剧是动物园里的野兽,已经驯化了,没有野性了。

汪海林:

从改善自己经济的角度来讲,现在是一个机遇。只要你有一定的创作能力,你要挣钱容易的。但我们这个行业,进入了底层、低水平上的白热化竞争。

高水平的创作者太少了,不需要竞争。

原来中戏戏文系的考生大概五百人,现在是五六万,但水平不如原来的五百人

。你问他,四大名著看过没有?没有。小人书也没有。

宋方金:

文学的创作和剧本的创作并不是见仁见智,它有一个标准。我们这些常年写剧本的,或者是阅读过大量文学作品和戏剧作品、影视作品的人,一看就知对不对。现在我打开电视,都没有见到及格的镜头语言和剧作。导演是有一套语法的,推拉摇移升降甩,不能乱来。光布得不对,镜头走得不对,该远景给特写,该特写给远景,一看就知道。剧作就更有标准了。

汪海林:

我都不敢看我的电视剧。我写谍战戏,角色在保密局上班,他应该有的时候穿制服,有的时候穿便服,他在家逗孩子玩,还穿着一身制服,这是干什么?

宋方金:

中国95%的

谍战剧都拍反了,他们戴一个鸭舌帽,那眼神,一看就是间谍。以前的地下党,出门不能带三支钢笔,三支钢笔一看就是要抄写。要带就带七支以上,这说明是修钢笔的;要么就带一支钢笔,可以说是教员。口袋里不能装一枚以上的银元,一枚以上银元很罕见,一看就是经费,带点零钱行了。

伟大的间谍看起来都是普通人,咱们电视剧里的间谍一看就是间谍。

包括有些国产黑帮片,黑帮恨不得上起厕所来都是黑帮。《教父》里的黑帮都没有这么仪式化。

有时候我看我的剧,看两个镜头,我说完了,此生耻辱,因为它署着你的名字。我们没有当导演的想法,但好的影视工作者应该自己编导,如果能演更好。像姜文。

影视不是文人的事,它是文人加强盗加资本加黑社会,是一个麻辣烫。你想在麻辣烫里搞一番事业是比较难的,要么别人借你的味,要么你的味被冲淡了。

问:这两年,编剧在整个行业中的地位有提升吗?

汪海林:

青年编剧缺失很严重。一方面,产业大环境的问题;再一方面,

编剧其实没有门槛,谁都可以写

。房祖名被抓了以后,说在写剧本;郭美美被抓了以后,说要写剧本。都是亲口说的,新闻报道。很多明星被抓了,就说写剧本。都是人生到了谷底,写剧本变成了人生的底线了。

宋方金:

以前好多人会这么说:这是我的编剧。我说,谁是你的编剧?!编剧是独立的,编剧是这个行业的源头,是喜马拉雅山,流下来,成为长江,成为黄河。现在编剧把自己当成一个附属工具。

汪海林:

有次一个导演计划的面试,有个年轻人,我问他,你现在拍的这个片子,编剧是谁?他说,是张艺谋的御用编剧。我说你打住,编剧就编剧,和张艺谋合作过就合作过,他不可能是谁的御用编剧,张艺谋又不是皇上。

宋方金:

御用这个词,就体现出奴隶心态。

除了编剧自身,咱们这个行业从来没有谁认为编剧重要。有一些人意识到了,

但不认为是编剧重要,而是认为剧本重要。他甚至可以请八个十个编剧。

余飞:

行业规范不好,八个编剧,你就八份给到底,改一遍给一遍的钱,像好莱坞一样。现在是你弄不好,什么都不给你,下一个再来分这个钱。这个规矩不对。

宋方金:

美国是最成熟的影视体制,编剧有最低稿酬。低于这个钱剧组犯法。咱们这里上不封顶,下不保底。我曾经说,中国影视行业什么时候才能繁荣呢?到咱们的合同也像《辞典》那么厚的时候。

“影视独家”专注于影剧与新媒体的行业观察,与“广电独家”共同由北京中广传华影视文化咨询有限公司运营,长按下方二维码可直接订

阅