用户每一个小的使用习惯的改变,都是新一轮财富分配的关键。

从投(简历)到聊(与老板谈),从搜索(主动)到推荐(被动),都是BOSS直聘为招聘行业带来的变化。

BOSS直聘递交招股书后,朋友圈看到里一位二级市场的朋友赞叹:

“久违的看到好公司的兴奋感

赛道+团队+竞争,齐全了

上一次还是一年多前的贝壳

再往前,18年的拼多多

再往前,16年的学而思”

言外之意是BOSS直聘当前还是没有充分市场共识的资产,是一家用技术与模式创新来革新招聘行业的公司。

我问她为什么对BOSS直聘有这么高的评价,“招聘行业的今日头条?”

之前的招聘网站主要走“门户+搜索”简历库模式,用户交互靠收发邮件。BOSS直聘则选择了基于智能匹配随时随地直聊,这是典型的手机有别于PC的使用场景。

但是她说NO,“招聘行业的贝壳。”

人才招聘市场是个重要的、确定的、稳定增长的、5000亿级别的大市场,但在中国这个市场一直没出来大公司。因为招聘是做双向活人匹配的,用人方和求职者之间地位并不对等,且求职者并不擅长找工作,业务极度非标很容易作假。

所以任何能够消除信息不对称,减少交易环节,提高业务运转效率的产品一定会更受欢迎。

BOSS直聘在招聘行业的位置,类似贝壳在房地产中介市场的位置。即通过搭标准化整合服务的平台,把信息不对称尽可能抹平,不搞假房源和假价格来赚钱,成为行业全链条服务的整合者。似乎是受到链家早年做真房源和楼盘字典启发,BOSS直聘也为招聘安全组建了一支线下铁臂团队,来确保应聘者看到的职位、公司、人的真实性。有新公司开始招聘时,团队会上门去敲门,看这个企业的实际办公地点到底在哪。

但BOSS直聘跟贝壳不像的点在于,招聘求职就像婚恋都是双向匹配,你挑我同时我也挑你。但买房是人货单向匹配,体现在B端只认钱,卖房的人不挑买房的人。而且BOSS直聘也不做自营,不像贝壳都是自家中介在平台上面,像是中介和猎头业务BOSS直聘都是选择跟行业生态里现有玩家合作。

既不想干掉中间商也不做自营,既像贝壳、头条又有很大不同,所以BOSS直聘到底是谁?

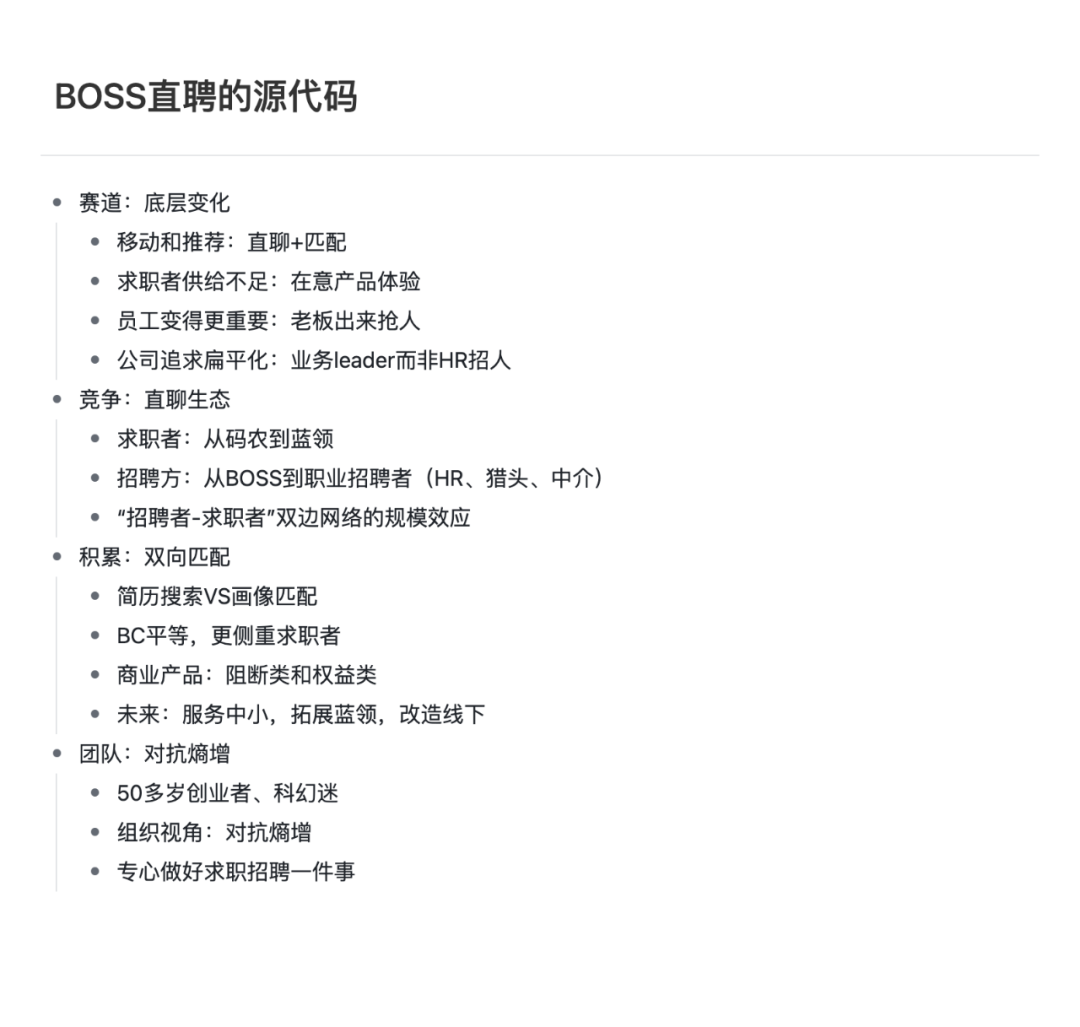

赛道:底层变化

我咨询了一位BOSS直聘的早期投资人:为什么持续看好BOSS直聘?

这位投资人多年前就投资了BOSS直聘。当时,BOSS直聘不具备当时资本青睐的任何一个标签:90后创业者、O2O高频服务。

她说:

1.移动招聘完全产品创新,用聊天的方式找工作;

2.三千万月活,还在高速成长;

3.完全头部,大距离差的头部。

其实BOSS直聘抓到的机会不止是移动,这背后还有中国社会结构和劳资关系的变化,总结下来主要有四点趋势。

第一是移动和推荐。

Boss直聘是招聘行业里面第一个真正抓住

移动化

,这个大的载体平台发生变化的。

典型场景是,用人方晚上碎片时间刷会产品,回复下重点候选人的信息,偶尔还会和候选人聊几句,互联网行业大家都睡得晚。而深夜沟通过的候选人对用人方的印象就会特别深刻,这个场景在其他招聘产品里面并不常见。传统的线上招聘以求职者上传简历、招聘人员搜索下载的单向模式依旧导致招聘流程繁杂且效率低下。

受制于搜索是在线招聘行业发展缓慢的原因之一,由于求职者招聘双方都只会主动搜索名校毕业生或知名大公司,导致大量的长尾企业与求职者无法获得关注与流量。

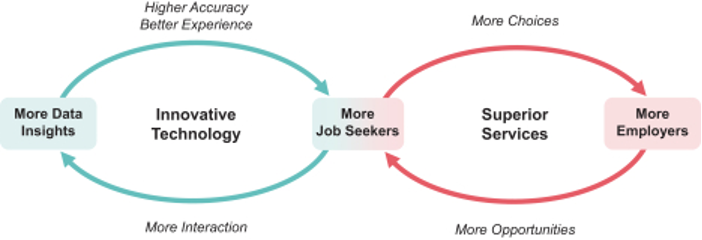

中国保守估计有3000万家企业,但PC时代的行业龙头至今仅能服务30多万家企业。如果用新闻资讯信息类比招聘信息,BOSS直聘就像是今日头条,智能匹配人和公司。结果是,BOSS直聘服务630万家认证企业,其中有500多万家为中小企业。

需要说明的是,各场景下能够支撑这一规模量级企业服务的公司,在中国互联网仍然系少数。

第二是供需关系改变,求职者供给不足。

现在中国有3000万家企业,今年新增的劳动力是1600万人,其中大专毕业生是930万人。换句话说,三个中国公司,能分到一个大专毕业生。现在求职者的供给不足,已经不仅是科技公司招人难,东莞的工厂招人也很难。随着中国人口结构的变化,招聘市场实际上已经从过去的求职者供大于求,变成了求职者供不应求。因此,求职者较以往有更强的话语权,也更喜欢用体验更好的招聘产品。

第三是管理者和员工关系发生改变,员工变得越来越重要。

员工与企业供求关系改变催生了一个变化,就是企业需要出来抢人。今天的招聘,是要把自己的雇主魅力,岗位魅力和未来的可能性,要卖出去的过程。谁能卖得好,谁就得出来卖。所以小公司招人,经常都是老板出来。供需变化的一个间接结果就是,管理者和员工已经有点逆转了,员工变得越来越重要,能服务好员工也符合管理者的利益。

第四是公司会更加追求扁平化,更多有一些自下而上的决策机制。

如今HR这个词,在很多企业中加了后缀,叫BP,部门老板代表。公司内部不再是简单的垂直领域的管控,过去都是CPO,HRVP,HRD,HR招聘经理,垂直架构的。如今更多实际了解岗位、负责用人的企业各级管理者走向用人需求一线。今天公司的趋势是,中基层离员工更近,员工离业务和问题更近,部门负责人直接拥有用人权,不需要等到HR筛完简历三面过后再跟求职者接触。市场需要有响应产品,来保证这些非职业招聘者的使用体验。

企业的底子,是从老板开始抢人算起的。找工作跟老板谈,BOSS直聘也是顺应了这个趋势。推荐技术浪潮,员工与企业供求关系的变化,更多企业想创造,想创新,那你就要服从一个自下而上的决策模式,就要给基层更多的授权。对求职者来说,相较HR,他更愿意直接面对公司的BOSS或者业务线上的一个负责人。

竞争:直聊生态

另一个帮助我理解BOSS直聘的是一个前员工。他经历了BOSS直聘早期很多阶段。

同样地,我问他:BOSS直聘到底做对了什么?

BOSS直聘产品的核心是“移动+智能匹配+直聊”,通过将在线聊天功能引入招聘场景,让应聘者和用人方直接沟通,跳过传统的冗长环节,提升效率。

跟一位被大厂收购的创业者聊天,他之前是BOSS直聘的重度用户,他的使用体验是:“候选人可以勾搭公司,公司也可以去勾搭候选人,直接匹配上了就可以聊天。简单直接。”这点能够理解,相互匹配的路径一简化,就吸引了更多候选人,候选人一多,用人方就觉得在这个平台上特别好招人。

还有个大厂主管的评价是:“就好像你要买个帐篷,之前都是走街串巷的一个一个夫妻店问,现在忽然把你带到了户外用品大卖场。”

BOSS直聘是服务程序员起家的。因为程序员好奇心比较强,愿意尝试新产品,在2015年“大众创业、万众创新”的大背景下,程序员是各个创业公司争抢的稀缺人才。很多新的创业公司的老板没有资源去传统招聘网站那儿买年单,他又愿意聊,他以CEO的身份到BOSS直聘开始聊。在完成工程师的招聘后,CEO会顺带着职位序列进行泛化。再后来产品里创业公司CEO越来越多,大公司的业务骨干越来越多,HR越来越多,职位自然开始泛化。

为了更好吸引工程师,BOSS直聘还找了两位代言人,汪可盈和盖尔加朵,漫威神盾局震波女和DC神奇女侠的扮演者。之前媒体报道里,官方解释是:科技圈里有个核是科幻片,科幻片里DC和漫威是硬核的和流行的,选择这两位科幻片演员是希望品牌能够重点连接到一些人。他们可能不是特别爱说话,但是非常硬核,影响力很大,BOSS直聘一直核心服务的也是这群工程师,所以选了这两位代言。

BOSS直聘一个比较大的成长点是2018年。这年BOSS直聘投了世界杯广告,投完数据翻了一倍,一个大的变化就是蓝领涌进来了。因为原来公司都是做市场的广告,主要在科技行业和高线城市做传播,做完了世界杯是通过央视向全国发散的,很多蓝领进来。

招股书介绍,截止2021年3月,BOSS直聘共服务8580万认证求职者,覆盖了白领和金领、蓝领、大学生三大人才池(分别占BOSS直聘求职者用户群的55.0%、28.8%和16.2%)。招聘者端则先后引入HR、中介和猎头,构建了覆盖Bosses(即大中型企业的中高层管理人员以及小微企业雇主)和职业招聘者(包括HR、猎头、人力资源机构的招聘者等)的雇主网络。BOSS直聘共拥有1300万认证企业端用户,服务630万家认证企业。

2015年的BOSS直聘是只让BOSS进,不让HR进的。到2016年结束后,BOSS直聘坚定了要做聊天这个事情,同时把HR也引进来了。因为对求职者来讲跟BOSS聊本身不是最重要的,最重要的事情是招聘者

要得到反馈

。

HR有专业包袱,哪怕他拒绝你也会有一个比较礼貌的回复,“对不起,你不太适合我们”。但是求职者在其他地方投完简历,如果公司有意向会打电话,大部分的情况招聘方是不会给求职者反馈的。这种差别,让求职者在BOSS直聘上感觉更被尊重。

招聘市场因为低频非标和信息不对称,服务品质很难保证,行业多年来都很强调中介这个角色。对金领说就是猎头,对蓝领说就是人力资源机构,这些从业人员其实是靠中介组织作为节点的。

因为很多高端的职位是独家在猎头手里,他不在BOSS手里也不在HR手里,为了这个高端的生态产品必须要把猎头引进来。蓝领这块同理,如果不把中介这个角色引进来的话,整个生产制造行业的职位就是没有的,就是空缺的。没有职位就没有所谓的后续服务。

BOSS直聘想要服务更多用户,就需要把这个生态角色引入,让猎头和人力资源机构也在BOSS直聘的平台上干活。官方介绍说是,让用户更好地享受服务。

“招聘者-求职者”双边网络形成规模之后,又会同时加强直聊生态的规模效应。从2016年开始,58、中华英才网、拉勾和智联招聘陆续都上线了直聊模式,但到最后发现招聘者和求职者其实聊不起来,因为他们的主要业务逻辑还是投简历,「你只要给钱,就能买简历」。

直聊强调的是双方都愿意,

单方面投简历的行为本身会吃掉聊天这个行为

。求职者如果投了简历,会认为自己的求职行为已经结束了,回去等结果就行了,就很难再去聊天BOSS直聘默认只能先聊天,两边要各有一次交互,必须双边同意之后这个简历才能过去。

直聊对BOSS直聘来讲有两个直接的好处。第一就是留存提高了,因为同样是找工作这个事,被切了无数个小行为,所以他的留存提高了。第二是BOSS 直聘也会根据动态用户的状态,如:最近来访的频次、点击的偏好、沟通过的职位等,来判断求职者目前换工作的意向,并推荐面试机会。求职者在平台表态让BOSS直聘在上推荐时有独一份的信息,可以对用户进行更精准的职位推荐,而这个竞争对手并不具备。

直聊这个事情启动很难,但是启动起来就会逐渐扩大具备规模效应。

积累:双向匹配

匹配引擎跟搜索引擎最大的差别在于大量用户潜在意图的挖掘。由于搜索词非常强地表征着用户的意图,目标是结果而不是用户,所以在传统招聘网站“门户+搜索”简历库模式下,技术研发一次成型迭代很慢投入很少。

而智能匹配想要推得准,需要更多用户画像来做机器学习,要把求职者按照城市、职类、薪资、性别、年龄、职级等多维度数据进行分类。产品需要主动找用户获取意向,再结合行业背景知识让意向在匹配系统中更好发挥作用,促进服务交付达成。

在APP上做事情,有一半是产品经理想出来和画出来的,还有一半是程序员写出来的。想让用户有更好的产品体验,产品更需要在技术上做积累,要有足够多的机器+足够的程序员。赵鹏之前对外经常说,“在BOSS直聘,必须技术人员先富起来,整个厂才有可能都富起来。”为此,BOSS直聘T序列人员工资一直要比大厂高一档。

文章开头说了,招聘跟婚恋都是做人与人之间的双向匹配,B要挑C,C也挑B,和单向匹配的卖二手车和房都不一样。招聘跟婚恋的差别在于,婚恋两方都太对等了,他们都极其不擅长找对象和结婚,但在招聘领域里大量的求职者并不擅长找工作,招聘方相对来讲是更专业一些的。所以在产品设计里,BOSS直聘追求C和B对等的原则,以提升C的安全感和保障。

平等的原则是说,整个产品设计上双方是对等的。

雇主需要求职者同意才能获得简历

BOSS想要简历需要求职者的同意。在传统招聘网站上,企业下载简历不需要本人同意。

求职者想给BOSS发简历也需要获得同意。在传统招聘网站上,求职者投递简历也不需要企业同意,这一设计是企业需要雇一个负责筛简历HR的重要原因。

另一个对等是,BOSS跟HR、猎头等职业招聘者一起招聘。他们在面试求职者的时候,也在被求职者“面试”。

这个对等还体现在,BOSS直聘对B端的服务,其实是把B当作C来服务的。甚至在APP里还有一键切换功能,B切换过去以后作为C的求职信息都是隔绝的,比如这边在招着聘,那边在求职,也是OK的。

因为要做BC平等和人与人的双向动态匹配,BOSS直聘的技术选型前面其实无人可参考。在抖音和快手这样的内容平台,创作者和消费者的体量差别是很大的,B站活跃的创作者数量只占月活的1%,但在BOSS直聘,B和C大概是1比4。

BOSS直聘的商业产品主要分两类,职位发布类和道具(增强招聘效果)类,比如竞招职位和牛人炸弹。竞招职位多是供需关系紧张(岗位多、求职者少)的职位,根据供需紧张程度分为不同档次,对应收取不同档次的费用。牛人炸弹是主动搜索特定条件求职者和潜在求职者,并向目标求职者发起沟通与邀约。

BOSS直聘商业产品设计上,有些游戏产品的味道。

职位发布类产品,类似游戏“点卡”—— 玩家通过购买点卡,获得相应的游戏时间。

道具类产品,类似游戏里的“加速包”——各个收入水平的招聘者都能用,愿意多花时间的,就少花钱。不想花时间的,可以花钱继续提升效率。

因为流量都是围绕智能匹配去的,所有BOSS直聘产品里很少会看到营销。比如在直播招聘这件事上,BOSS 直聘只有在当这场直播有和求职者相关的职位或公司时,TA 才能看到这个直播,而不是所有的直播像一个广告位那样,放在一个固定位置 -- 以消耗平台流量、消耗用户体验的方式来服务有钱的雇主。