前段时间因为对同志电影《莫里斯》(《Maurice》)感兴趣,就去找原著来看,慢慢竟然追索到一则文坛轶事,而且越挖越深。虽然事情是有点久远了,但是其中曲折实在太过精彩而且意味深长,既能体现中西方对同性恋的不同态度,也有一个中国老作家对同性恋问题的观念转变,另外还能折射出背后的历史风云,忍不住就想细细讲给你们听。

先从电影《莫里斯》说起吧。今年正好是这部英国同志片上映三十周年。所有的世界经典同志电影排行榜,想必都不会漏掉这部,因为它最早取得了世界影响力,因为它为腐国奠定了腐片的正确打开方式,还因为它留下了大帅哥休·格兰特最尤物的样子。是谁说过来着,每个以“帅”著称的男演员都应该趁年轻拍一部gay片!

▲这段绝美的BL故事发生在剑桥大学,英国“腐文化”就此发轫

《莫里斯》根据同名小说改编而成,原著作者是二十世纪英国成就最高的作家之一E.M.福斯特。和电影一样,这部小说在文学界也有着巨大的开创性,是西方最早的现代意义上的同性恋小说之一,而且是少有的happy ending,结局是两个男人从此过着幸福的生活。福斯特从自己在剑桥读书时与某男同学的爱情中得到灵感,1913年就有了初稿,但是直到1971年,也就是福斯特去世后的第二年,小说才首次出版。

之所以如此,是因为二十世纪初英国对同性恋还极其不宽容,另一位同性恋作家王尔德因为“猥亵罪”被判刑刚过去没多久,同志群体在英国只能秘密活动,所以福斯特立了遗嘱表示《莫里斯》只能在自己去世后出版。

虽然自保要紧,可作品既然已经创作出来,如果别人都看不到,那该多寂寞啊。福斯特自然也没忍住,私底下把手稿给了周围信得过的朋友看。这群朋友中,就有一个中国人——萧乾。

萧乾你们还记得么?老一辈大作家,和巴金、冰心都很要好,后来又以战地记者闻名。

▲左为巴金,右为萧乾,萧老晚年总是这副乐呵呵的喜庆模样

中学语文课本收录过他的一篇文章《枣核》,讲的是一位旅居美国的朋友思乡心切,在家里的后花园按照记忆布置老北京特色的景物。我把最后两段贴上来帮你们回忆一下:

她告诉我,时常在月夜,她同老伴儿并肩坐在这长凳上,追忆起当年在北海泛舟的日子。睡莲的清香迎风扑来,眼前仿佛就闪出一片荷塘佳色。

改了国籍,不等于就改了民族感情;而且没有一个民族像我们这么依恋故土的。

还没想起来?你读中学的那版课本没收录?算了这不重要,回到我们的故事,为什么福斯特会把《莫里斯》手稿给萧乾看呢?那是1943年,萧乾正在英国,任伦敦大学东方学院讲师,因为一场文学活动结识了福斯特,从此成为密友。有五年的时间,他们几乎每个月都要见面,萧乾还去福斯特家里见过他的老母亲。

那时候,福斯特已经六十多岁了,因为《看得见风景的房间》、《霍华德庄园》等作品而名满英伦;

▲大师的严肃脸

而萧乾刚过三十,风华正茂,年轻气盛。

▲爱笑爱卖萌,到老都没变

两人认识后没多久,萧乾就在福斯特的引荐下进入剑桥大学读硕士,然后将福斯特的作品当做了研究对象。

或许是因为对东方文化素有好感,或许是个性上恰好合得来,福斯特对这个来自中国的年轻人很是信任,甚至坦然向他敞露自己的性取向。当时福斯特有个小自己二十多岁的情人,名叫罗伯特·白金汉,是个有家室的警察。萧乾见过这个人,也知道他俩的关系。从常理可以想见,萧乾当时对同性恋至少是抱着宽容不反感的态度,不然福斯特也不会啥事都跟他说。

当这段友谊渐渐稳固后,福斯特就把锁在保险箱里的宝贝手稿给萧乾看,一起讨论小说细节,还兴致勃勃向萧乾讨教中国有没有同性题材的文学作品。以上内容在各种文学史料和萧乾的回忆文章里都能看到。

事情到这里,就是一段中英文学交流史上的佳话了。然而,转折来了——

半个世纪后,福斯特早已作古,萧乾也于20世纪的最后一年离开人世,为了纪念两人这段友谊,萧乾的夫人、著名翻译家文洁若,把那本可以视作友谊见证的小说翻译成中文版,定名为《莫瑞斯》,于2002年在中国出版。

在这个版本的正文后面,还附上了一篇萧乾的文章作为后记,题为《唉,同性恋》,其中提到了他和福斯特的交往。本来这也是理所当然的事,是那段文坛佳话的延续,然而这篇文章却遭到了读者的一致恶评。

豆瓣上这一版本的《莫瑞斯》页面,短评栏出现最多的就是对萧乾后记的吐槽,甚至有读者是以一副义愤填膺的语气:

到底萧乾写了什么引发了众怒?

我查证了一下,萧乾这篇文章写于1992年,他82岁的时候,最开始是发表于《南方周末》。本来想只是摘录几段,但是文中信息点太密集,而且全文也不长,那就整篇发在这里吧。这应该是建国后关于同性恋的文章里最早的一篇大师手笔,极具史料价值:

文中提到了萧乾少年时在国内遇到的“勾引”他的同性恋,也提到了福斯特的警察情人,这都没什么问题。对《莫瑞斯》内容的概括与原文有很大出入,这也可以归结于记忆模糊。让萧乾引发众怒的关键语句,是那句“庆幸自己不是个同性恋者”;还有倒数第二段:“同性恋属于变态。我不赞成去鼓励。在美国某些州里,同性恋者可以登记结婚。这种婚礼,我绝不会去参加。”虽然最后一句说“不应歧视他们”,但全文透露出来的就是再明显不过的对同性恋的歧视。一本歌颂同性爱情的名著,竟然以一篇歧视性文章作为后记,这无论如何说不过去。而且萧乾此言如何对得起福斯特当年对他的信任,如何对得起那段友谊?念及此,读者的激烈反应是可以理解的。

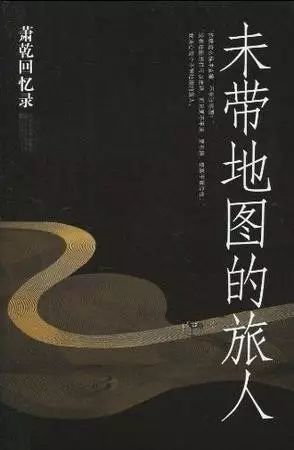

可是萧乾为何年轻时可以和同性恋者成为密友,到老了却又对这一类人表示隔膜和不理解?难道年轻时他对福斯特只是客套应付吗?还是因为人老了就是会变保守?这些都是有可能的。然而也有别的线索可以探究,其中一条重要线索,来自萧乾晚年写的一本回忆录——《未带地图的旅人》。

书中有一节提到他在剑桥读书时,有个男同学是同性恋者,在对方告知其性取向后,尽管表面上镇定应对,但萧乾的内心反应是这样的:“在我心目中,他好像从一个正常人变为一个怪物。多年后,当我对这一生理现象有更多的了解之后,我对那位同学产生了负疚之感。他把自己生命中的一个隐秘吐露给我,但我非但未同情他,反而对他疏远了。”

这件事发生在1943年,那时候他和福斯特关系已经很深了,福斯特给他看手稿就是在同一年,怎么萧乾此时还在把同性恋当成“怪物”呢?先别急着乱猜,回忆录中紧接着这一节,萧乾话锋一转,又回忆了自己年轻时在国内的经历:

其实,我在十四五岁时,对男性的同学也有过一阵子莫名其妙的炽热感情。记得星期天我曾傻傻地在校门口伫候一个同学返校——他回自己家度周末了。那种依恋之情和日后同异性恋爱颇有相似之处。记得班上另外一些同学也有过这种情况。然而那仅仅是感情上的贴近,最多“挨一下脸”。最重要的是,很快我们就各自被异性吸引开了。

我早期还在一篇题为《丑事》的短篇中写过这一现象,在《国闻周报》上发表后,从未收过集子。从题目就可以看出我对这种“超友谊”的否定态度。及至了解到西方的同性恋之后,我才知道小时那种痴情算不上什么。也许只是在孤寂的童年中寻找一种感情出路。西方的同性恋在古希腊找到了诗意的根据。为中国人奠下人生哲学基础的孔子,讲的是三纲五常。我学变态心理学时就常想,中国没有职业的心理分析家。倘若有,他非喝西北风不可。

从这两段又可以看出,年轻时的萧乾,对同性恋的心态有些复杂:自己曾经有过类似的体验,可又要自我否定,觉得同性恋是西方特有的产物,而不应该在中国存在。

在回忆录中,萧乾也详细写到了和福斯特的友谊,说他们俩都爱猫,自己曾在福斯特家里听他朗诵艾略特写猫的一首诗,还听他弹奏巴赫的钢琴协奏曲;因为对庄子感兴趣,福斯特问过萧乾在英语里“庄子”应该怎么拼,以便他去图书馆查找;福斯特还给过萧乾一张支票,让其代为转交给中国红十字会,“用以向中国致敬”。

看得出来,这本回忆录写得非常坦诚。对那段友谊,除了种种细节,萧乾还有一句关键的概括性描述:“这份友谊其实也并非偶然。现在回想起来,我们相互间确实存在过一种吸引力。”

这本书我看的是网上的电子版,不过据说在纸质版中,这句关键的话被删掉了。

所谓的“吸引力”究竟表现在哪方面?个性、才华、友谊、爱意……或许萧乾自己也说不清。

萧乾的坦诚还表现在,自己对这段友谊所做的不那么光彩的事,在书中也有直接的披露,这一点尤其让我敬佩。他写道:“令我抱憾终身的是,这一亲密的文学友谊是以悲剧为结局的。”

1949年解放前夕,萧乾离开香港,回到北京,在这之前,因为敏锐地觉察到了某种政治气氛,他慎重交待国外的所有朋友,要求他们以后都不要写信给他,连贺年片也不要寄。和福斯特的通信,当然也就此中断了。1954年,一个英国文化代表团来中国访问,其中有个学者叫斯普劳特,是福斯特的好友,他向中方点名提出希望萧乾能出席见面会。在会上见到萧乾后,他把萧乾拉到一边小声说,这次来中国之前福斯特托付他交给萧乾一本新书和一封信,让萧乾另外找个时间两人单独见一面,以便转达书信。可是考虑到当时的高压环境,萧乾犹豫了,始终都不敢去单独见斯普劳特,直到对方离开中国。

对自己的小心谨慎甚至于怯弱,萧乾如此剖白:“我这人向来不敢冒险,尤其是政治方面的风险。”“文革期间我看到不少人就由于这么重视礼节而倒了霉,让他们交待私下里都同洋人谈过什么鬼话,有过什么不可见人的勾当。有的甚至因而送了命。”这种谨慎在非常时期保全了他,然而那段友谊也因此而划下了句点。

对于福斯特后来的反应,萧乾作出了一番揣度:

福斯特多次表示过自己的人生哲学:友情应放在国家之上。他没在专制下生活过。他不能理解我当时的处境。可以想见:斯普劳特回国后,必然讲了我这人多么无情无义,并把书和信原封不动地退给了福斯特。那对他可能不止是个打击,更可能是让他对人性丧失了信心!

有个事实或许可以佐证这番揣度:福斯特去世后的遗物中,一封萧乾的信也没有看到。得知这个事实后,萧乾也表示了理解:

是呀,他在倾听了斯普劳特的话后,必是怀着满腔悲愤把信都撕毁了。我仿佛听见他在九泉之下囔着:这就是中国人,这就是那个来自礼仪之邦的中国人。

至于福斯特给萧乾的信,虽然萧乾一直都尽力保存着,但还是没有逃过文革浩劫的摧毁。于是这两人通过的上百封信,一大半都再也无法查证。仅有的留存下来的一小部分,是1943年萧乾还在英国时,为了方便福斯特查阅,将那两年他们通过的四十封信打印成册送给福斯特。后来福斯特大概是忘了将这些打印件也一并撕毁,他去世后便有文学研究者将其搜集起来,存放于剑桥大学的图书馆。

有本美国学者写的书叫《丽莉·布瑞斯珂的中国眼睛》,主要内容是中英两国在文学交流上的一些轶事,其中就提到了萧乾与福斯特的关系,还转述了萧乾写给福斯特的一封信,信息源或许就是剑桥大学图书馆的那批打印件。关于那封信,书里是这么写的:

萧乾回复说,他十八岁之前曾经历过一段“幼稚的、柏拉图式的莫里斯式生活”,但他很快就“长大”了。他说起早期的一些同性恋渴望,第一个是他十来岁时的一个亲密男性伙伴,他曾为他写过诗。但是这个亲密的伙伴比他更早地“长大”了,萧乾觉得他的所有诗歌都“变得荒谬了,就像银行破产之后的银行支票。真的很伤心”。

和萧乾回忆录里的那段描述正好相吻合。

这真是一个伤心的故事。是不是人只要长大了,就会将青涩时期的种种出自本能的萌动一笔勾销,划为另册?是不是人越长大,就越难以面对与他人的亲密交心的情感?这其中的荒谬,到底是如何造成的?

但是,与福斯特的友谊虽然以并不美好的方式终结了,萧乾与同性恋群体之间的故事却并未结束。事情再次有了转折——

1994年12月初,84岁的萧乾给国内以关注同性恋群体闻名的医学家张北川写了一封信,信中说,“同性爱确实是一应当注视的社会问题,希望能逐渐克服成见,引起广泛注意”。原来,一个同事把张北川的新书《同性爱》赠送给了各界人士,其中就包括萧乾,看完书后萧乾就想到要和张北川建立联系,还写了一篇书评在香港《文汇报》发表。

因为张北川当时关注的主要是男同性恋与艾滋病问题,萧乾的书评也着重于这一方面,里面有这样两段:

同性恋之所以同艾滋病结了不解之缘,一是由于在隐蔽的情况下无法采取预防措施,同时,由于不合法,所以性伴侣难以固定。据说在男女分开的场所(如军营及监狱),也易发生。因此,这是个不容忽视的社会问题。我国司法界至今仿佛还没把“同性恋”这个问题提到日程上来。同性恋者大多采取隐瞒办法,甚至用欺骗手段同异性结婚(结局往往不幸)。一旦暴露身份,大多遭到警察逮捕,单位开除,或被周围人们视为邪恶。因此,在绝大多数情况下,都采取隐蔽办法。这样,自然就会产生危害。

我写此短文,目的不外乎在于呼吁大家――尤其社会工作者及立法当局,把这个问题重视起来,不让它在地下泛滥。只有公开出来,才好防止并医治,并对有此情况的给以理解。英国目前同性恋者(先天的、无法治疗者)不但准许同居,并在法律上规定可以领养孩子。这就从压制改为疏导了。

当时萧乾刚写完那篇认为同性恋是变态的《唉,同性恋》后没多久,但行文中的歧视性语句已经完全没有了,字里行间都是对于一个群体困境的殷殷关切。也许张北川的《同性爱》这本书确实有效扭转了萧乾的看法,不过也有另一种可能,我猜,《唉,同性恋》那篇文章之所以会有歧视性语句,只不过因为要刊在内地媒体,在当时的环境下,也许只能那么处理。

之后不久,萧乾还安排光明日报社主办的《书摘》杂志两次刊出《同性爱》一书的书摘。在人生暮年突然对这个议题如此尽心尽力,或许是出于对福斯特的内疚,想要弥补,或许是自己长久以来的迷惑想要得到彻底的解答,或许,还有其他深藏在内心深处的原因吧。

由此开端,萧乾和张北川在相当长一段时间里保持频繁通信。张北川的博客里有篇长文叫《萧乾老人》,就是对这段交往的细致描述,其中包括萧乾给他写的13封信的摘录,96年冬季去萧乾家拜访的全过程,还有萧乾临终岁月的一些情况。其中最引人感慨的,是萧乾夫人文洁若在《莫瑞斯》出版后寄送了一本给张北川(是的,萧乾夫人也一直都和张北川有往来),同时还附上了一封信,信中有这样一段:

最近我译了一本以同性恋情(你主张用同性爱,但编者不同意,所以改了)为题材的小说,Foster著,后面附了萧乾的《唉,同性恋》。我病了几个月,脑动脉硬化发展到脑梗(血栓),我之所以特别关心《莫瑞斯》的销售,(是由于)萧乾的铜像、坟墓,研究中心都设在上海,(我)总希望《Maurice》能多卖些,解决燃眉之急。因为我列举的几项都需自费出巨款。

也不知道后来这本书的销售有没有帮到忙,不过文洁若应该完全没想到,这本书会因为那篇附上的《唉,同性恋》,而引起读者的强烈不满。毕竟今时已经不同往日,当时还算先锋的言论,现在再看,却已经散发出陈腐的味道了。可是以现在的标准去评判几十年前一个老人的拳拳之心,公平吗?

▲晚年萧乾像

在萧乾给张北川的其中一封信中,夹带了一张过往的题字,是他自拟的座右铭——“尽量说真话,坚决不说假话”。我毫不怀疑萧乾对这一目标的诚心追求,只是这一生中,有多少此身不由己,又有多少当时已惘然啊。

这是一个真实的故事,我只是列举了所能搜罗整理的全部事实,像寻找一块块碎裂的拼图,虽然现在故事的样貌依然不完整,但我们已经可以由此窥见一个时代洒下的巨影,以及一群人在巨影下的喘息、惶惑与追索。至于该如何评判,看故事的人自会有结论。

对了,《莫瑞斯》后来在国内又出了新版,已经没有那篇《唉,同性恋》了。