1、欧美国家曾经历过比当前中国更黑暗的食品安全危机。

2、食品安全领域已经形成了较为完善的评估体系,用人做实验的时代早已远去。

说起欧美的食品安全,很多人羡慕不已,可他们经历的苦难岁月,你并不知道。

在二十世纪以前,欧美人的饮食当中存在大量未经任何毒性测试的添加成分,有些还相当危险,比如啤酒中添加番木鳖碱(一种毒性很大的兴奋剂)。

食品掺假更是普遍现象,比如一种“佛蒙特枫糖”只是玉米糖浆加色素和香精。

有的掺假更可怕,比如面包里面添加石灰粉、石膏、观音土、木屑甚至骨灰,这让公众既担心又愤怒。

随着欧美发达国家逐步走向工业化、城市化,大量食品在工厂里生产。

按照当时的法律法规,通常应该由生产商来证明添加物的安全性,而生产商往往含糊其辞或避而不谈,反而强调这些东西必须用。

而很多添加的成分厂家根本不标注,其中最典型的是防腐剂。

那时候的食品加工技术非常落后,工业化食品对防腐剂十分依赖。

食品普遍使用的硼砂、水杨酸、苯甲酸等,但没人知道它们安不安全。

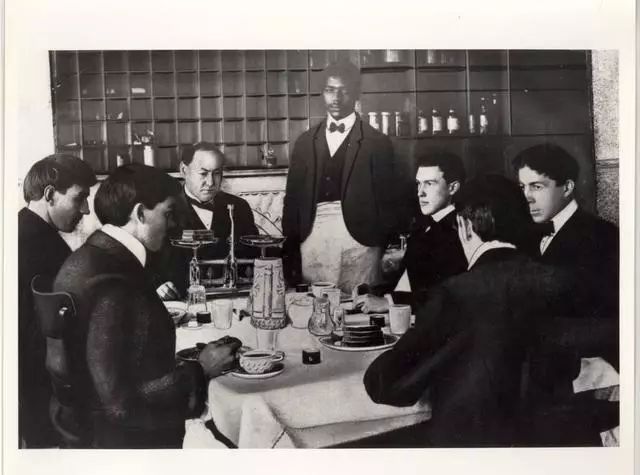

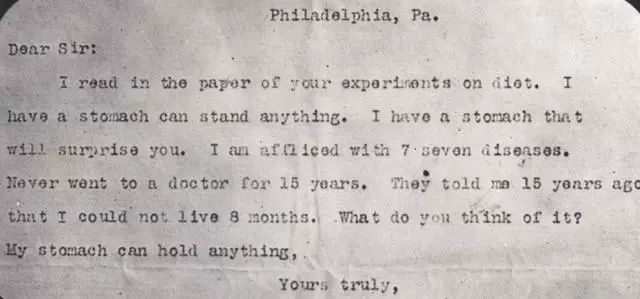

由于各种有毒有害食品的传言泛滥,导致公众的不信任和舆论沸腾,美国农业部化学局的首席化学家哈维·威利博士(Harvey W. Wiley)决心用科学的证据扫清传言。

【试毒小队】

【试毒小队】

威利博士在1899年向美国国会提出申请,要求亲自主持一项研究来给出科学证据。

他的目标就是确定这些添加物到底该不该用,该用哪种,能用多大的量。

不过这项提议遭遇很大的阻力,一直得不到国会支持。

3年后,也就是1902年,转机出现了,美国国会通过法案加强对进口食品掺假的打击力度。

但是很显然,掺假成分是否有毒有害是重要的处罚依据,因此国会让威利博士组建他的实验团队并给了他一笔5000美元的拨款。

如果要研究毒物对人的毒性,恐怕没有比人更好的实验动物了。

很快威利博士就从农业部及相关高校招募了12位志愿者(女性不招),志愿者承诺至少试毒6个月,直到出现恶心、呕吐、胃痛甚至无法工作的情况为止。

万一吃出毛病,志愿者不能找威利博士或政府扯皮,他们得到的福利是免费的餐食和住宿。

【以身试毒】

【以身试毒】

试毒小队每天正常饮食,但在食物中掺入可能有毒有害的化学药剂。

最先测试的5种药剂是硼酸、水杨酸、硫酸、苯甲酸钠和甲醛。

每天的摄入量在0.5克至4克不等,一组人只测试一种药剂。

他们一日三餐只能在威利博士这儿吃“毒食”,在外面只能喝水,有时威利博士也会陪试毒小队成员们一起吃。

尽管试毒小队知道自己吃的饭菜里面加了东西,但不能让他们知道加在哪个食物中,因为一旦他们知道了,就会少吃或不吃那个食物。

但这非常不容易,因为相比今天食品添加剂的用量,试毒小队的添加量相当的大。

比如一开始试吃硼酸,威利博士将它加在牛奶、黄油、咖啡、肉等食物中,但最终由于口感明显不同,都被试毒小队识破了。

后来威利博士干脆将硼酸放在胶囊里面让试毒小队吃,这样反而可以准确控制摄入量。

小队成员每餐之前要记录体重、体温、脉搏等数据以及吃了些什么,每个星期还会有医生来给他们做全身检查并记录一切可疑的症状。

他们的头发、血样和汗液也要收集起来做检测分析。

他们每天还要收集自己的粪便和尿液,让化学实验室做检测。

经过近3年的试毒,威利博士报告说,硼酸是那五种防腐剂中毒性最小的。

【舆论定胜负】

【舆论定胜负】

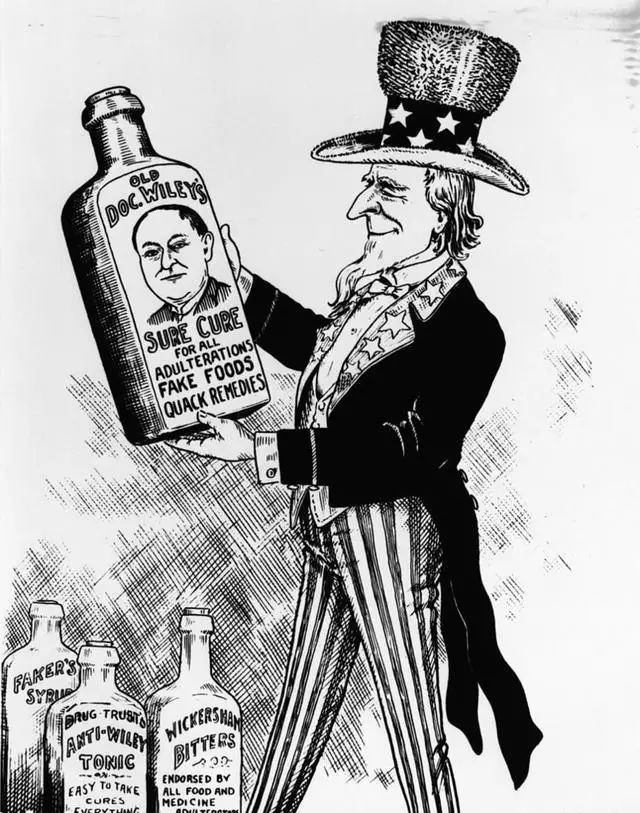

威利博士很清楚试毒小队的工作对未来美国食品药品管理的重要性,他担心媒体和公众的戏谑调侃会有损这项科学研究的严肃性。

因此一开始他对媒体严格保密,不许小队成员与媒体接触。

但是媒体记者还是通过地下室的窗户刺探到了军情,威利博士不得已向媒体打开了大门,报道每一个细节。

没想到,媒体的参与为试毒小队赢得了巨大的关注,无数美国人像今天追剧一样等着看下一篇报道。

实际上,“试毒小队”(poison squad)的外号就是媒体起的。

最终威利博士和试毒小队赢得了舆论支持,他们成了“为公众健康献身的英雄”。

因为要不是他们,很多人根本不知道自己吃的食物里添加了危险的东西。

这种舆论导向事实上确保了威利博士的研究得以延续,因为这些工作将触及庞大的食品工业的利益。

【FDA奠基石】

【FDA奠基石】

试毒小队并没有维持太久,1907年,一名试毒小队成员由于身体健康状况下降而感染肺结核,最终离世。

家属威胁要起诉化学局,威利博士不得不停止了试毒小队的工作。

在这之后,美国各地又零星成立了一些试毒小队,直到更科学的实验方法被建立起来。

试毒小队以身试毒的做法虽然在科学性上存在很大的缺陷,但他们推动形成了食品添加剂的科学管理的雏形。

“Only the Brave Dare Eat The Fare”,这是试毒小队的宣言。

这项疯狂的行动是那个年代不可磨灭的印迹,尽管许多试毒小队成员连名字都不为人知,但它成为了美国FDA的铺路石。

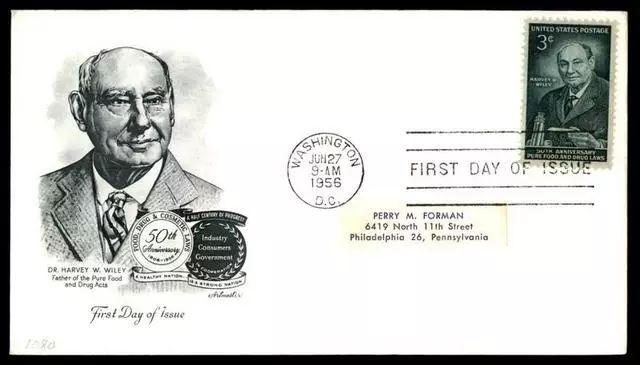

1906年,《纯净食品药品法案》顺利通过,这部法律也被称为“威利法案”。

威利博士于1930年辞世,后人将他尊为“美国FDA之父”。

作者的话

用专业态度和敬业精神转播真知

用风趣幽默的语言点亮健康之路

原创科普,良心品质,值得拥有

欢迎转载和分享给自己的亲友

识别二维码 一键关注

延伸阅读

磺胺悲剧和“100倍安全系数”