8月30日,2019国际篮联篮球世界杯在北京开幕。

这是中国第一次举办篮球世界杯,也是继2008年北京奥运会之后,中国举办的又一个国际顶级赛事。

作为东道主,我们对中国队充满期待。但中国男篮仅仅三战,就匆匆交出了答卷。

三战两败,中国男篮小组赛出局,最终无缘16强。

本来,男篮是有机会的。甚至可以说,半只脚已经踏进了16强,但最终却硬生生把脚给抽回来了。

中国队第一战虽然开局打得太紧,但是最终还是战胜了非洲球队科特迪瓦,拿到了开门红;

所以第二战,只要战胜欧洲球队波兰队,就可以提前出线。

9月2日,中波大战开始,中国队无限接近胜利,在比赛剩余14秒的时候,中国队领先波兰3分球,只要防住对方一个三分,就能拿下这场比赛。

熟悉篮球比赛的人都知道,这时候落后的一方一定会采取犯规战术,赌对方罚球不进,然后自己再进攻得分。

但是还没等波兰队采用犯规战术,中国队竟然主动对波兰队犯规,把对方送上了罚球线,让对手轻松得分。

紧接着又是中锋周琦的连续两次发球失误,注意是发球,是连续两次,这样的低级错误给了波兰队机会,最终波兰队成功把比赛追平,并且通过加时赛赢得了比赛。

比赛结束后,网友们气炸了,很多人都把矛头指向了安排战术的中国队主教练李楠,以及连连发球失误的周琦。

为什么李楠要在自己领先的情况下,安排更有利于对方的犯规战术?为什么周琦发球失误之后,还要安排周琦发球?

对周琦的指责就更不用说了,有人讽刺他是波兰队的卧底,有人说他是波兰队的“最佳第6人”,有人还翻出了他在NBA火箭队发球砸队友脑袋的黑历史……

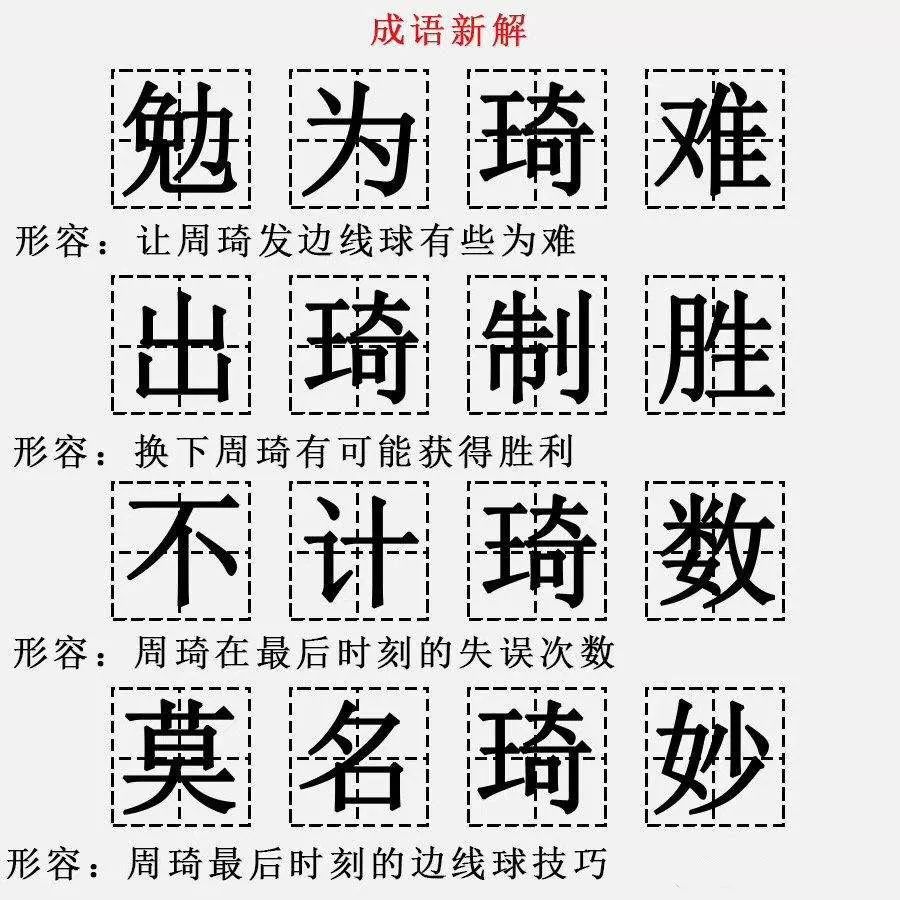

有才华的网友,还开始用这件事不断创造新的成语。

楠辞琦咎、姚头叹琦、联声叹琦、勉为琦难……

关于男篮的话题,也不断冲上热搜。

不过这一次让煮熟的鸭子飞了,但中国队还有机会,那就是9月4日的第三战,如果这一战能战胜美洲球队委内瑞拉,中国队也能出线。

但是昨晚的比赛,依然让人大失所望。

跟第一场一样,这一场中国队依然打的太紧了,自己投篮不进,又防不住对方进攻,连抢篮板球都抢不过个头更矮的对方……这样的比赛,失败在所难免。

为什么中国队总是打得太紧?

不知道你注意到没有,在中国男篮的这三场比赛中,第一场和第三场都犯了打球太紧的毛病。

打球太紧,其实就是一种有心理负担、太拘谨、太紧张、放不开手脚的感觉。

虽然第二场球大多数时候没有犯这个毛病,但是在最后的关键时刻,李楠的决策、周琦的失误其实背后也是这个原因。

那为什么中国男篮会出现这种状态呢?这就跟男篮的心理素质和自信心有关了。

第一场和第三场开场打得太紧,是因为心理压力大。作为东道主,中国队的队员深知国人对他们的期待,这种压力让他们展不开手脚。

特别是第三场,在经历第二场的波折,网友的质疑之后,这一战不但是生死之战,而且是正名之战,压力尤其大。

至于第二场的失误,其实就是对自己的信心不足。李楠害怕对手投个三分把比方追平,所以想通过犯规罚球让对方得两分,然后自己再进攻,把进攻的主动权留给自己,这样能更保险一点拿下比赛。

但是,他万万没想到中国队自己的进攻会出问题,更没想到周琦会紧张到关键时刻掉链子,竟然发球失误,导致中国队连进攻的机会都没有了。

就这样中国队在信心不足的情况下,与胜利失之交臂了。

其实,选择自信地防守对方的一次进攻,只要防住三分球,哪怕让他得一个两分,比赛的时间也已经到了,中国队也能获得胜利。

但是,时间不会倒流,世界上没有后悔药,男篮在这次世界杯上最辉煌的时刻,也就只能达到这个高度了。

你会不会也像男篮一样,

一到关键时刻就掉链子?

其实,关键时刻掉链子的事情,在我们的生活和工作中也经常出现。

你可能也有过这样的经历:

你要在一个很重要的场合发言,明明事先准备了发言稿,自己练习的时候也讲得很顺畅。

可等真正上台的时候,大脑就突然一片空白,说了上句忘下句,中间要是有人提问就更懵了。最后弄得自己大受打击,非常沮丧。

这就是典型的“一到关键时刻就掉链子”。而之所以会这样,就是因为我们往往越到关键时刻,就越容易紧张,导致我们无法表现出最佳状态。

这不仅会打击我们的自信心,长此以往,还可能会影响我们的学习、生活甚至事业的状态。那么,我们该怎么做才能让自己在关键时刻表现出最佳状态呢?

我曾经在万卷书计划里,解读过一本书,专门解答过这个问题。这本书的名字叫Psyched Up,翻译成中文就是《振作起来》。

这本书认为,我们之所以会“关键时刻掉链子”,是因为一种叫做“预期性焦虑”的心理现象。

这种现象指的是,在事情还没有发生之前,因为有压力,于是担心会出现最坏的情况,结果弄得自己很紧张、很焦虑。

比方说,你下周有个面试,你从这周就开始担心焦虑了,每天都坐如针毡、寝食难安的,这就是“预期性焦虑”。

不管是个人还是团队,一旦你开始出现“预期性焦虑”,就会越往后越焦虑,最后影响你的正常发挥。

这种情况在竞技体育领域出现得特别多,很明显,在中国男篮的表现上,我们也看到了这种现象。不管是教练还是球员,都有这种“预期性焦虑”。

如何对付“预期性焦虑”,

防止关键时刻掉链子?

那么,当出现“预期性焦虑”的时候,我们该怎么办呢?很多人会告诉你:要冷静,要放松,只要平静下来,就没什么问题了。

相信在篮球比赛的时候,教练也是这么对球员说的。但是这么做真的有用吗?

这本书告诉我们,没用!

一般,当一个人出现“预期性焦虑”的时候,他的身体会本能地处于紧张状态。这种时候,他几乎是不可能平静下来的,所以这些话他是听不进去的。

这时候,与其强迫他们平静和放松,还不如“将计就计”,让他们的状态从“紧张”转变为“兴奋”。

你可能会觉得:“紧张”和“兴奋”好像也没什么区别嘛!其实,这里的关键就在于这个微妙的转变。这两个情绪之间的变化虽然很小,但这已经足以让他们的表现变得截然不同。

给你举个例子:有一次,美剧《星际迷航》中的演员艾莉森·布鲁克斯到一所大学去指导一个学生合唱团试镜表演。

在表演之前,她把合唱团成员分成了三组:第一组对自己说“我太兴奋了”,第二组对自己说“我太紧张了”,第三组什么都不说,保持沉默。

结果最后发现,对自己说“我太兴奋了”的那一组,表现比其他两组好得多。

这是为什么呢?原来,当你处于兴奋状态的时候,你会不自觉地重新评估之前让你感到焦虑的事情。这个时候,你的大脑会更关注这件事情带给你的机会,而不是担心可能出现的错误,这样你的紧张感就会慢慢消失。

回到这次篮球比赛的话题,试想一下,如果在第二战的关键时刻,李楠教练没用谨慎地使用防御策略,给自己和球员制造对方要追比分的“心理预期”,而是鼓励球员打得更有激情一些,努力去防守、努力去进攻,是不是这场比赛就能延续全场的状态,最后拿下比赛呢?

事实上看过比赛的人都知道,在男篮的第二战中,中国队大部分的时间状态是很放松,在进攻和防守两端,都是很有激情的。

也是因为这样,中国队才能在纸面实力不如对方的情况下,在最后14秒领先对方3分。但是就是在最后的14秒,中国队失去了这种激情,取而代之的是紧张和拘谨。

在第一场比赛中,中国队一开始也比较紧张,但是后来慢慢就放开了手脚找到了激情,所以最后才赢得了比赛。

而在第三场比赛中,中国队经历过第二战的失败之后,留下的始终只有紧张和焦虑,基本看不到激情。

就拿抢篮板球来说,中国队在这次比赛中以28:49完败给了对手。虽然对手的个头矮,但是人人都很有激情,反观中国队,在激情上远远输给了对手。

当然说这些,并不是责怪中国男篮。事实上我们也说了,“预期性焦虑”的状态是他们自己也控制不了的。

没有人愿意输球,但是越不想输,就越会输。

所以作为球迷的我们,从另一个角度来讲,如果你想让我们的球队多赢球,那就该多鼓励他们打出自己的激情,而不是给他们制造赢球的期待和压力。

「万卷书计划」已经解读了这本《振作起来》,如果你想第一时间收听,并且获得更多海外前沿知识内容、新书解读,欢迎你加入我们!这里有1000多个志同道合的读书伙伴,正在等你呢!