最近状态很好。

很开心。

和大家简单分享一下。

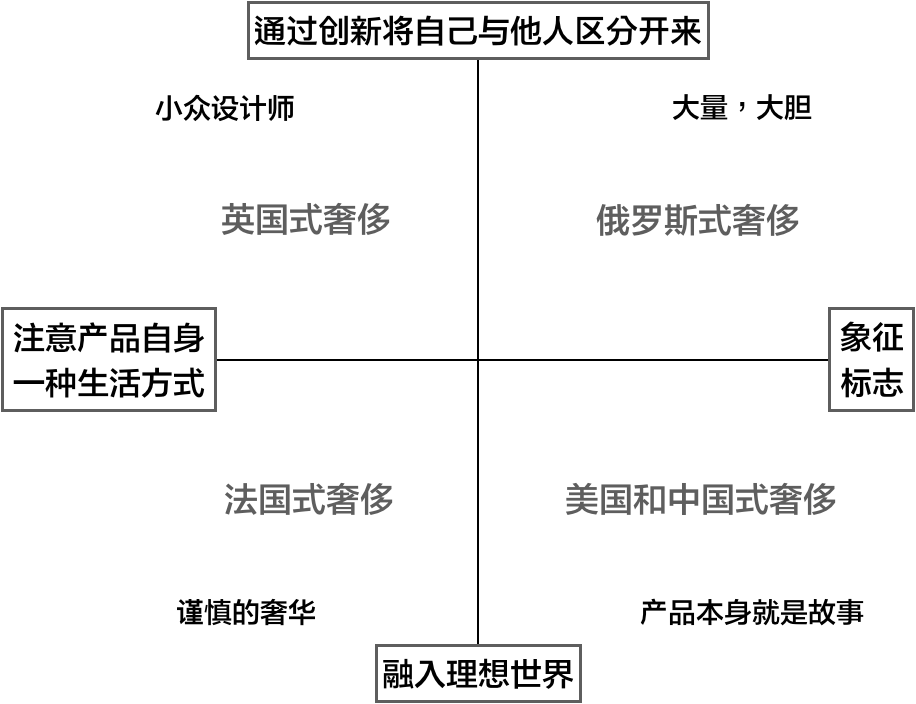

疯人院的小伙伴知道我最近一直在研究奢侈品。因为在那里我找到了自己原有知识体系里缺失的一块。

我之前一直说:“

用户购买的不是你的产品,而是更好的自己。

”

这话没错。

但通常我还会再引申一句:“

用户购买的不是你的产品,而是某一种场景下更好的解决方案。

”

相对应的,有一整套的方法和工具帮助它落地。比如通过用户画像和用户旅程图帮助我们找到用户在生活场景中遇到的问题,以此获取更好的解决方案。

然而,最近我突然发现:

这句话很片面。

有一个之前一直被我忽略,而现在无比清晰的需求:

人们需要的是一个可以"定义",或者说能够反应自己当前状态(也许是比自己当前状态好一点点)的那么一个物件

,来表示:

我是"这样"一个人。

它可以是一个符号,一个名称,一个标记,一个实实在在的物品。(这句话来自L)。

比如奢侈品。

虽然你也可以把它归类到某一类生活场景。

但这很牵强。

因为他/她购买的并不是某一种场景下更好的解决方案。

这意味着

产品设计中的两个词:

同理心和

用户旅程图在

这类产品的设计过程

中并不是那么

奏效。

他/她购买的其实是一个定义

。

一个圈层归属:

我属于

"这样一群人

"。

运营应该更具体。

像解数学题一样。

你不应该说这里有一个方法论,按照这个方法论去做。

你应该具体到:希望增长多少用户?100万还是1000万,准备花多长时间去完成?

然后将它拆解成若干个可以具体行动的步骤。

怎样才能把大象装到冰箱里?

第1步,冰箱门可以打开吗?

可以。

第2步,怎么把大象装进去?

A、造一个更大的冰箱。

B、把大象变小。

第3步,冰箱门可以关上吗?

可以。

像这样。

每一步足够细。

可落地、可实施。

像解数学题一样的去做运营。

这才是运营应该有的样子。

和前两个相比,第3个很模糊。

在创新这方面我没什么突破。

但却发现了很多问题。

比如阿基米德。

他在洗澡的时候,发现越往水里沉,水溢出的就越多。于是他做了两个与皇冠重量相同的物体,一个是纯金的,一个是纯银的,然后把两个物体都浸入水中,并测量有多少水溢出。银制的物体排出的水量比金制的物体更多,从而成功的发现那个王冠是假的。

我曾经引用过这个故事,作为"你需要一点空闲时间"的辅助案例之一。

然而,

无论是金子还是银子,排出的水量差异其实非常小。

小到根本难以衡量。

这不是一个真实的故事。

再比如凯库勒。

传说中他是在睡梦中看到蛇咬住了他的尾巴,然后发现了苯分子结构。然而凯库勒当时使用的词实际上是

“halbschlaf”,这个词应该翻译成"遐想",也就是我们通常所说的白日梦。

而非睡梦。

这两者的差别很大。

后者意味着你可以在睡觉之前保持足够的专注,然后在放松的睡眠中获得突破。

而前者很可能是一套经过训练的方法。

即“怎样做白日梦”。

它是有意识的。

而睡梦是无意识的。

这些问题,意味着我之前的一些推论并不是那么严谨。

这其实是一件好事。

毕竟,

只有发现漏洞,才有机会把洞堵上。

否则,

你会一直沉罪在自己既有的认知里。

我称之为:『自障』。

简单来说,

就是睁眼瞎。

我很喜欢今天的这篇文章,上一篇也不错:

让你充满创意的4个必杀技!

我是姜志辉,

如果想和我聊聊,我在这里: