前言

今年是柏林国际电影节的70周年,同时“论坛”单元也迎来了它的50岁生日,“论坛”单元将会重新展映1917年该单元入选的所有影片,在柏林电影节期间将会放映其中的21部。同时在2月27日的放映和小组讨论会上,观众将有机会和电影导演、学者、艺术家们共同讨论“论坛”单元50年来对柏林电影节和世界电影的影响,同时探讨这一单元之于今天的意义。

“论坛”单元由德国著名影评人同时也是柏林最著名的艺术影院 “军火库”( Arsenal)的创始人乌利希·格雷戈尔(Ulrich Gregor)开创,并且在1971年至2001年期间,他也担任着“柏林电影节青年论坛”主席的职位。乌利希·格雷戈尔一直致力于鼓励电影人在实验电影上的探索,而这也是“论坛”单元最重要的主题之一。

乌利希·格雷戈尔

柏林电影节之后,“论坛50周年”的部分影片将在世界各地进行巡回展映,据悉巡展首站将在葡萄牙的里斯本,而香港百老汇电影中心自去年起也在积极推动该节目在亚洲的首展,同时“论坛”单元的创始人乌利希·格雷戈尔(Ulrich Gregor)也将有望赴香港百老汇电影中心与香港的观众见面,我们会尽力争取也将老先生请到北京来,和大家一起分享他的电影人生。

1971年,论坛单元共放映了43个电影节目,一共包括60部以上的短、中、长片电影。在今年柏林电影节期间,论坛将把其中21个节目搬回大银幕,其余电影将在3月Arsenal电影院放映。展映将尽可能保持原始的结构。有一些拷贝因保存状态受限,不会进行展映,比如,Klaus Bessau的《Ich-außen-Objekte》,现存唯一的拷贝是原始的反转片,如果再次投影,很容易损坏。

以下为本次特别回顾展映的部分片单。其中既有现在我们耳熟能详的大师之作,如大岛渚的《仪式》(1971)、维斯康蒂的《沉沦》(1942)、波图塞利的《土城墙》(1970)、安哲的《重建》(1970)等,又有一众当时颇具政治批判性的先锋作品,如被誉为同志运动的开路先锋的那部《同性恋不是变态东西,变态的是他所活着的社会》(1971),以及关注女性焦虑和生存问题的《伊莲娜的奖金》(1971)等。

《仪式》1971

导演:大岛渚

主演:河原崎建三、贺来敦子、中村敦夫

123min,35mm,日语

以家族编年史的方式,通过对地方名门樱田家族中各种祭奠仪式的精细描写,大岛渚展现了日本战后几十年内的剧变,对现代化和新事物的恐慌,以及对传统形式的严格遵循。

《沉沦》1942

导演:卢基诺·维斯康蒂

主演:马西莫·吉洛蒂、Clara Calamai、Dhia Cristiani

140min 意大利语

卢基诺·维斯康蒂初执导筒拍了一部关于流浪汉与已婚女人的疯狂偷情故事,故事设置在沉闷单调的Po Delta。这部新现实主义的先行之作将放映最完整的版本。

《土城墙》1970

导演:让·路易斯·波图塞利

主演:让·路易·特兰蒂尼昂

87min 法语阿拉伯语

突尼斯南部的农村拒绝被商人开发。波图塞利的电影必须在Algeria拍摄,而且得看起来像一部纪录片,虚构片和一次对马克思主义的一次分析。

《重建》1970

导演:西奥·安哲罗普洛斯

主演:Toula Stathopoulou、Yannis Totzikas、Thanos Grammenos

98min 希腊语

西奥·安哲罗普洛斯第一部故事长片。对于案发现场的“重建”,用半纪录片式的方式去探索社会现状对罪犯犯罪背景的影响。

《同性恋不是变态东西,变态的是他所活着的社会》1971

(It is not the Homosexual Who is Perverse,but the Society in Which He Lives)

导演:罗萨·冯·布劳恩海姆(Rosa von Praunheim )

主演:Berryt Bohlen、Norbert Losch、Bernd Feuerhelm

16mm 67min 德语

冯·布劳恩海姆充满挑衅的电影是对同志现状的强烈批评。电影喊着“冲出厕所到街上去!”的口号,在论坛单元首映之后,它成为同志运动的开路人。

《伊莲娜的奖金》(A Bonus for Irene)1971

导演:赫尔克·桑德

主演:Gundula Schroeder、Sarah Schumann、Helga Foster

16mm 50min 德语

《伊莲娜的奖金》有明确的目标,它希望能在洗衣机厂得到公平的机会,包括下班时间。

《女性电影》(新闻短片#55)(The Woman’s Film(Newsreel#55))1971

导演:Women’s Caucus-San Francisco Newsreel

(成员Judy Smith, Louise Alaimo and Ellen Sorrin)

16mm 41min 英语

这部重要的女权主义作品通过纪录片的方式,她们聚集到一起讨论了她们的婚姻、工作、愿望和失望。

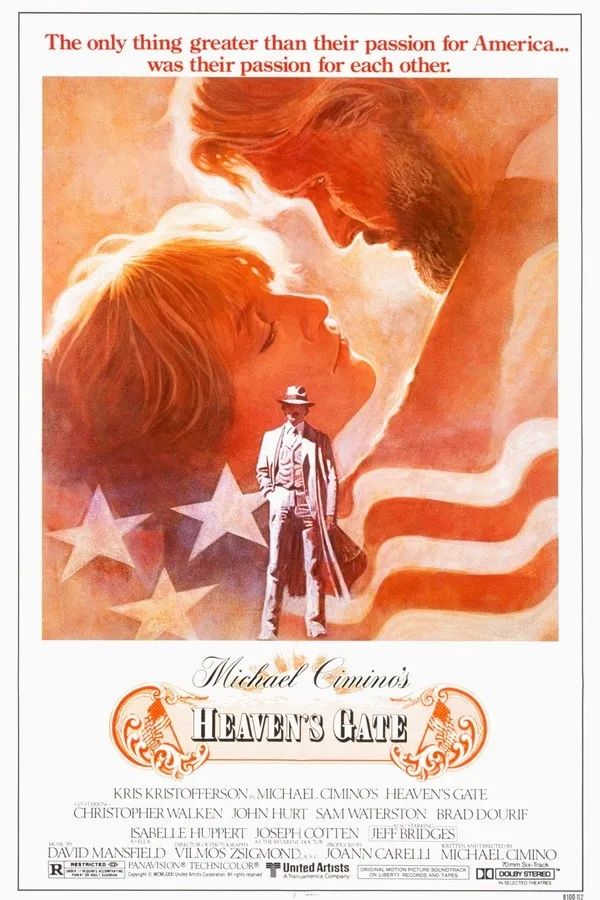

1971年,艾丽卡(Erika)和乌利希·格雷戈尔(Ulrich Gregor)夫妇以及德国电影资料馆之友协会(Friends of the German Film Archive,现为now Arsenal – Institute for Film and Video Art)的其他成员成立了“国际新电影论坛”(International Forum of New Cinema),以应对1970年柏林电影节危机。相对于柏林电影节竞赛单元,论坛也作为一个独立单元而存在,致力于展出有创造性的、实验性的电影。在艾丽卡和乌利希·格雷戈尔领导了论坛30年后,由克里斯朵夫·泰尔西特(Christoph Terhechte)接任,组织2002年至2018年的举办。组成Arsenal委员会的Milena Gregor,Birgit Kohler和Stefanie Schulte Strathaus于2019年接任了第49届论坛的临时领导。从今年开始,克里斯蒂娜·诺德(Cristina Nord)开始担任论坛的负责人,主持第50届的举办。自2006年以来,延展论坛(Forum Expanded)拓展了节目的范围,将电影院和展览空间的录像艺术、装置和表演作品也纳入其中。Bert Rebhandl是来自FAZ的自由撰稿记者、作家和影评人。他同时还是Cargo杂志的联合编辑。此采访于2019年12月完成,在德国报纸《时代周报》(Die Zeit)透露阿尔弗雷德·鲍尔(Alfred Bauer)曾参与纳粹政权之前。论坛单元50周年之际,Bert Rebhandl对艾丽卡(Erika)和乌利希·格雷戈尔(Ulrich Gregor)夫妇, 克里斯朵夫·泰尔西特(Christoph Terhechte), 斯特凡尼·舒尔特·斯特拉豪斯(Stefanie Schulte Strathaus), 比吉特·科勒(Birgit Kohler)和克里斯蒂娜·诺德(Cristina Nord)的访谈。Bert Rebhandl:每个习俗都有一个开始,那论坛单元是怎么开始的呢?Ulrich Gregor:大概在1970年的圣诞前后,就6月发生的事情对电影节未来的发展,柏林电影节组委会办了一场新闻发布会。那年6月,米夏埃尔·费尔赫芬(Michael Verhoeven)的反战争实验电影《O.K.》引起强烈争议,评委会主席美国导演乔治·史蒂文(George Stevens)要求将其逐出竞赛单元,其他人纷纷表示不同意,电影节未能找到合适的解决办法,不得不提前落幕,改革势在必行。我去了新闻发布会,只是希望能得到点消息,还真有消息,组委会决定让德国电影资料馆之友协会(此机构创办了Arsenal电影院,2008年更名为Arsenal-Institute for Film and Video Art)参与到1971年的柏林电影节当中,将我们之前组织的“青年电影论坛”作为电影节的一个板块。这简直太出乎意料了。Erika Gregor:我甚至记得你后来在一个广播访谈里说那是你第一次听到他们这个提议。UG:后来1月份的时候组委会组织了更多更正式的讨论会,有来自柏林和波恩的代表。在讨论会上,他们问得更直接:你们可以办吗?他们让我们负责“困难、有危险的电影”,然后让它们也成为电影节的一部分,虽然没有人知道具体该怎么操作。对这样的事情我们确实有一些经验,也靠得住。我说我们最重要的前提条件就是必须有选择节目的完全自由。然后问题来了:你需要多少钱呢?这真是第一次我们需要去考虑预算的问题,所以要找到一个答案真是不容易。但是组委会很快就说了:你们可以用30万马克办吗?我的第一反应是:不是这么算的吧!EG:我们从来没有得到过钱,每个在Arsenal工作的人除了会计和放映员全职,其他都是志愿兼职的。然后我做了一些计算,算了下8天电影节我们会放多少部电影,然后算出这大概需要20万马克。但是我又重新加了一些费用,因为估计其中肯定有很多电影是来自不太富裕的国家,如果我们想每部电影都有德语字幕,之后还想保留这些拷贝的话,30万马克就不够了。不过一开始决定收藏这些我们在论坛单元放映过的电影的这个想法真的非常重要。UG:那时,大家心里总想论坛有一天会以失败告终的。这就是为什么有一段时间我们只找到了一年的资金。BR:您刚刚提到说“危险的电影”,那是当时的“危险”电影更多还是现在?UG:1970年,对于什么样的电影会引起一场运动我们真是很有经验。负责电影节的人他们对国际上的电影节并不是很了解,而我们去过各种电影节好多年。改革基本是两个方向:完全的改革(比如一些人认为不应该设立奖项)或者保持现在的样子,加一些新的东西进去。EG:柏林那时大多数人还是保守的。我不认为电影节里的人有去过威尼斯或戛纳电影节。而我们已经举办过自己的节目,69年在Akademie der kunste,70年在Arsenal。UG: 就像他们说的,“成为柏林电影节的一部分是一个机缘巧合”。BR:您能用1971年节目单里的两个例子解释一下,那时对论坛来说什么是重要的呢?EG:真是要非常感谢我们的国际联系。那时的沟通还是靠信件。比如说,雅典歌德学院的校长听说我们在办一个电影节,然后他给我们写了一封信,说他手上有一部青年导演的电影可以用外交邮袋给我们寄过来。那时希腊军政府还拥有实权。这部电影是《重建》(Anaparastasi,1970),西奥·安哲罗普洛斯(Theo Angelopoulos)的第一部电影,对我来说是他最美的一部。UG:杜尚·马卡维也夫(Dusan Makavejev)的《WR:有机体的秘密》(W.R.-Misterije organizma)同样非常重要。1970年他是评委会评审之一,而且他还是那场骚乱的主动力。这部电影是他和Bayerischer Rundfunk合作的,然后我们到慕尼黑去看的。还有大岛渚的《仪式》。那时我们在巴黎有一个伙伴Madame Govaers,她很厉害,是我们与日本电影的一个桥梁。EG:我们所有的工作都靠手。那时很难与意大利取得联系,阿尔弗雷德·鲍尔(Alfred Bauer,1951-1976年期间柏林电影节主席)办公室门口有一台电传机,我们必须到那儿,为了用它每次还得表现的好一点。BR:让我们看一些1983年后同样能展现出论坛偏好的节目单:迈克尔·西米诺(Michael Cimino)的《天堂之门》(Heaven’s Gate)——一部对美国西部壮美抒写的电影,总是与Michael Pilz的《Himmel und erde》放在一起比较——一部非常个人化关于澳大利亚省份管理如何成为世界模版的电影。EG:《天堂之门》本来不在我们的考虑范围之内,但是当我们在威尼斯看到导演剪辑版时,我们觉得它将是论坛理想的闭幕电影。我们不只是觉得论坛是一个放“小”电影的地方,也要真的很宏大的。UG:《天堂之门》拓展了我们通常所展映电影的类型范围,Michael Pilz的电影是先锋的,更像我们通常会关注的电影。我们是用16mm电影放映机播放的。《天堂之门》是用70mm的胶片拍的,胶片量很大。EG:在特尔斐的大银幕上放《天堂之门》真是无可比拟的美。

BR:关于柏林电影节的竞赛节目一直是被讨论的主题,你们有意识到这个吗?或者论坛并没有这方面的顾虑?EG:在很大程度上,参与国家决定了竞赛的放映内容。苏联是一个很好的例子。我们想放《红莓》(The Red Snowball Tree,1974),我们先得去立案,而且没人知道Vasily Shukshin是谁,我们甚至要向记者拼写他的名字。BR:苏联当局并不想展示这位导演的作品,即使他在自己国家相当有名?UG:他们不希望他们的国家是以这样一种表现方式出现在公众视野中的。即使像安德烈·塔可夫斯基,我们也总要和苏联电影界的权贵争辩。我们问他们放塔可夫斯基为什么这么难,回答总是一样的:这些电影在苏联电影中并不具有代表性。甚至于塔可夫斯基的《潜行者》,我们只能尝试让Sergio Gambaroff和他的公司Pegasus Film帮忙拿到(他们的公司原来是专门引进苏联电影的)。Christoph Terhechte:这种情况什么时候结束的呢?这些国家实际上允许个人带着电影申报电影节吗?UG:1971年开始的时候,我们就已经有一个专门为竞赛的选片委员会,但是他们工作的基本原则是接受那些国家和组织推荐的影片。就我所知道的,他们并没有专门去寻找那些个人电影。BR:第20届论坛在1990年举办,柏林墙刚刚被推倒之后。或许我们可以从这个时间点开始看接下来这段时间的发展:那年你们都在哪儿,和论坛发生着怎样的关系?Stefanie Schulte Strathaus:1990年,我刚到柏林。90年代初,我一边学习电影一边进行着关于电影展览的项目。Karl Winter那时负责德国电影资料馆之友协会的发行工作,他在1991年的时候给我安排了一个临时的工作,这就是我怎么到Arsenal的。然后到1994年,我得到了加入这家电影院运营的工作。CT:当我还在汉堡做电影记者的时候,我同时在那儿的大都会电影院(Metropolis cinema)做很多工作,当时是Heiner Ross在经营,他同时还是论坛的创始人之一。德国电影资料馆之友协会的复制拷贝还在大都会电影院放过,跟论坛有一些相似。1988年之后,Helma Schleif和我编辑过论坛单元的电影单页,在每场电影放映前发放,1988、89年,我住在巴黎,所以没一下子知道柏林墙推倒的事。我记得1989年11月10日那天我在巴黎的一个电话亭给论坛办公室打电话说关于编辑工作的事情。然后他们跟我们说:Christoph,你知道这儿发生的事情吗?柏林墙被推倒了!我很快回到了柏林。第20届论坛在1990年举办,纪念单元是由前20年的电影组成的,那是我第一次看到Winterfilm Collective 的《Winter Soldier》(1972)。Birgit Kohler:我1986年来的柏林。那时,我还没在电影行业工作,更关注行为主义,同时在学习戏剧研究。后来我在1989年的论坛单元看了Helke Misselwitz 的《Winter ade》,这是一部对我有非常大影响的电影。它启发我写了一篇关于东德妇女和文化的论文,然后根据它策划了我第一个关于Regenbogenkino的女权主义电影制作的电影系列。那时在大学自发组织项目课程也是可以的,你可以教你自己,然后我们在电影、女权主义、理论上做了很多研究,这对我来说是一个很重要的影响。在Arsenal有时我还翻译法语字幕,然后做电影的现场配音,我们还把我们自己组织的女权主义电影放上去。我还记得在特尔斐看过Tamara Trampe 和Johann Feindt的电影《der schwarze kasten》(1991),让我对那时保留了不可遗忘的记忆,包括那时密集的Q&A活动。总之基本上,是因为政治的因素让我走入了电影和论坛。Cristina Nord:1990年我在巴塞罗那,然后夏天我来到柏林学习文学和拉丁美洲研究。我是间接关注到柏林电影节的。在Arsenal放映的一场道格拉斯·塞克(Douglas Sirk)的《春风秋雨》(Imitation of Life,1959) 对我影响特别大,它让我看到情景剧可以做的有多么好。我在论坛的第一个电影是Romuald Karmakar的《warheads》(1992),我本来是一个和平主义者,不想做任何关于军队的事情,可在那个电影里面,所有的事情都和军人有关,而当看到电影的时候,我的抵抗情绪很快就消失了,我意识到细心观察的纪录片可以向我开启一个完全陌生的世界。《warheads》以一个很激烈的讨论开始,因为那时很多人是和平运动的参与者,可这部电影突然给我们展示民兵组织、外国军队和殖民战争经历,我发现一个电影可以与我的信仰不同,然后让我改变我的位置去看待问题。这种经历让我把它跟论坛结合起来,它是一个可以让这种“遇见”经常出现的地方。BR:2001年可以说是非常重要的一年,那年柏林电影节的举办地搬到了波茨坦广场,Arsenal也在2000年搬到了那里。迪特·考斯里克(Dieter Kosslick)开始担任电影节的主席,Christoph Terhechte成为论坛的总监。SSS:2001确实很重要,但是这场换届实际一直持续到了2004年,直到联邦政府从柏林参议院手中接管Arsenal。UG:考斯里克取代了莫里兹·德·哈德恩(Moritz de Hadeln)之后,情况整个都变了。在那之前,电影节和论坛之间也是有竞赛的。大家就像鹰一样盯着彼此,但是是一个很激励人的工作环境,每个人都有很大的工作动力,而热情能让我们找到更多电影。CT:还有,在1989年之前我们已经有想要办一个Filmhaus的想法,准备建在柏林墙的右边,(然后柏林墙推倒)之后我们就把它融合到其他新的计划中去了。1998年,哈德恩的合同意外的延期了,而我已经是指定的论坛总监,本来从1999年开始我就应该接手工作的,然后艾丽卡和乌利希·格雷戈尔夫妇决定说:好的,那我们也继续在这儿再待3年吧。后来当我(2002年)真正开始工作时,乌利希·格雷戈尔已经退了下来,而我必须和考斯里克计划一些新的安排。BR:对论坛单元来说,与电影节的其他单元保持不同是不是变得越来越困难了?1986年曼弗雷德·萨尔茨格伯格(Manfred Salzgeber)还创办了新的全景单元(Panorama),最初她也是从论坛走出去的。CT:内容一直是被关注的重点,对于考斯里克领导下的新设置我没有任何问题,他很想和我停战。莫里兹·德·哈德恩和乌利希·格雷戈尔很懂怎么开战。莱奥·克拉克斯的《新桥恋人》(Les amants du Pont-Neuf,Leos Carax,1991)也在竞赛单元放过,它是80年代最贵的电影之一,却是在论坛上放映的,这是一个正确的决定,因为它不关乎外部的评价标准,更多的是关于电影本身的立场和质感。

我们第一次放香港电影是放在午夜场,后来的宝莱坞电影也是这样。论坛是国际电影节上第一个把印度主流引入欧洲的板块,是多萝西·温纳(Dorothee Wenner)开始的。那时,我们在纽约的第二大道上购买录像带,带回酒店晚上看。 UG:这对我们来说是一个巨大的转变,因为像Mrinal Sen这样非传统的印度导演是非常反感印度商业电影的。多萝西·温纳做了一个突破,让我们对这些电影也有了兴趣。CT:这也是去认可那些电影中的其他特质,而不是纯粹看受欢迎程度。其实我对论坛的第一个实际介入是数量上的:我减少了排片量。我们放了太多电影,我认为我们应该少放一些电影,而让每一部电影放的次数更多一些。BK:一个非常决定性的变化是我们引入“首映”的规则。这是产业怎样在电影节中创造竞争的一个征兆。从那之后,世界各地销售公司的力量一直在不断增强,许多推销会议和人才市场的影响力也在不断增长。在这样一个环境下,论坛及其独特性必须在此环境中立足。另外一个问题就是,如何找到未被定义的电影,这当然是我们的重点。BR:所以,在整个大的产业系统里,世界电影已经成为一个非常紧密连接的部分,很难再从中找出美学和政治的创新?CN:论坛目前正处在一个需要重新审视成功的阶段,因为成功真的很容易稍纵即逝。让宝莱坞电影外扩是很重要的一步,但这种趋势走到现在,在德国,宝莱坞电影现在已经成为电视节目放映的主流,继续在午夜场放映没有任何意义,因为那种少见的文化主导的电影氛围已经不存在了。观看和思考电影的方式和地点已经发生了巨大变化。回到1971年,有代表性的第三电影还经常能看到,他们从西方霸权下国家的视角对现状表达出激烈的批评。这类批评现在已经很少见了,拿拉夫·迪亚兹(Lav Diaz)和王兵的作品做例子,这类批评已经不再是时代精神的关键,曾经有段时间,这种敌意起了很大的作用,今天,批评很快就反馈到了资本主义当中(我故意从广义上去说),然后他们迅速地做出改变,少数派很快成了主流。CT:同时,不仅是电影产业主流,还有电影节和电影资助机构主流。拉夫·迪亚兹和王兵以他们自己舒适的方式工作着。我不知道这一刻会什么时候出现,当我们几乎再也找不到任何新的发现,因为商业机制如此迅速地吸收了所有东西。莫里兹·德·哈德恩拒绝了AkiKaurismäki的一部电影,后来他就只参加论坛,直到考斯里克开始任职,他才回到竞争单元中。这也是具有暗示性的。UG:像是枝裕和这样的大导演,对他的电影在电影节上的销售也是没有话语权的,他的世界销售公司给他做了一切决定。BR:论坛曾经关注的是柏林电影节的边缘,后来的延展论坛(Forum Expanded)更是“边缘的边缘”,但是现在几乎再也找不到这样的边缘区域了。SSS:论坛从一开始就展示了非常激进的实验电影。然而,在后来的几年里,这个领域经历了相当大的标准化。许多相似的作品开始出现。2012年,在我们的“思考电影”(Think:Film)会议中,Michael Snow评价说,回顾过去,他认为好些电影是另一些电影的衍生物。与此同时,电影在艺术界越来越流行。在这里,不同的语境和呈现方式让电影有了新的可能性,虽然有时我发现这种侵入太多了,但我总有一种感觉,就是那里发生了某些事情,在电影界里是缺少的。从艺术界突然传来的很多东西也到了论坛,但有些它确实不适合电影或电影节的形式。我们曾经放映过艺术家吉娜·金(Gina Kim)制作的长达三个小时的视频日记,她在首映前非常紧张,因为她不习惯在电影院展示她的作品,然后她请我告诉观众他们可以按他们自己的意愿离开或进来,后来结果让她感到非常惊讶,因为观众不仅留了下来,而且从电影的语境给了她非常积极的评价。CT:这是一个重要的说明,并不是说先锋电影就应该在其他地方播种,延展论坛从来不是去减轻论坛展示实验性作品压力而存在的,它还涉及到去吸引展览和画廊的这部分新观众。BK:在尚未有明确标签的地方找到具有实验性的东西,这是论坛的野心。SSS:我将这些视为一个研究项目,由我们对文化使命的理解带出,参与到公众话语当中并创造它们。展览是延展论坛的一部分,它还涉及到从外部看电影并挑战制度边界的不变性。 考斯里克很快就开始了这方面的探索。UG:莎伦·洛克哈特(Sharon Lockhardt)创作的《亚马逊剧院》(Teatro Amazonas,1999)在观众中引起了非常强烈的反应,我们发现这非常有趣,一部实验电影可以调动起这么多的情绪。CT:观看不带有任何标签的电影,对我而言,这就是论坛的本质,就是不为将要看到的内容预先设置任何概念。这是我80年代作为一个影迷时从论坛体验到的。以完全开放的视角进入到观众席,没有被告知任何东西,直到电影结束后仅仅看一些论坛的电影说明。CN:那时,我是《日报》(taz)的电影编辑,我一遍一遍地感受到电影院可以是一个缺少话语的空间,而艺术界却是充斥着这些的,这有非常大的不同。在德国,电影与娱乐息息相关,电影制作得不用观众去思考。SSS:而且,我们要在处理两个截然不同的经济体。举一个例子:在展览上,艺术家的名字是被列在第一个的,而在电影节,是电影名字。BR:今天,论坛之下,更多不同的活动在Arsenal举办,在这里必须提到“活着的档案”项目(Living Archive),它通过不同的历史和地理的组成部分在复杂的形势下抓住当下。SSS:在我刚来到Arsenal的时候,我还负责发行和印刷业务。在论坛放映过的电影已经循环放映了很多年,德国艺术影院的循展可以让你看到每一个重要的瞬间。其中,我们对电影的收集起到了很大的作用,论坛并没有随每一届电影节的结束而结束。CN:今年,在这个大生日之际,我们将展映1971年入选论坛的所有影片,以此审视从1971年至2020年间所展现的年代变迁。这将是一次特别丰富的交流,因为很多当时讨论的东西现在依然具有其讨论的价值。那时充当反殖民主义斗争的推动力电影可以丰富当前对于种族主义和后殖民主义的辩论。女权主义电影也是如此,比如让人惊讶的Helke Sander的《EinePrämiefuiner Irene》,它一方面好像距离我们很遥远,另一方面又好像离我们很近,它将继续为论坛创造历史,这是它的重要点。我最近重看了安吉拉·夏奈莱克(Angela Schanelec)的早期电影《我整个夏天都在柏林》(Ich bin den Sommerüber),1994年在论坛单元上放映的。突然你看到了一个柏林电话亭,脏脏的黄色,那是我所知道的曾经的柏林,它是那个样子的,但现在没有了。这个细节,这个电话亭的影像,说明每一种现状之内都具有一种开放性,每一种事物和它的影像是不具有完全的一致性的。我以类似的方式理解政治。当我们去看电影史,你可以找到基本的可变性,可能跟媒介本身也有关。对于18岁的青年来说观看这样的电影也会给他们带来不一样的体验。这同样适用于世界电影。过去,人们走向世界去探索未知的土地,然后以一种影像式的方式获取并带回这些记忆,有点殖民主义的味道。现在这些结束了,这是一件好事,但这并不意味着探索世界新的切入点应该被放弃。

扫描上图二维码,绝赞北野武周边等你入手!