本文经授权转自公众号谈心社

(ID:txs163)

“男的微信头像,如果用沧桑的中年大叔,就是“闷骚”;用文艺图片、个人自拍,就是油腻的中年男人。”

“女的微信头像,用花花草草、孩子的照片,就是中年妇女;用年轻明星写真,就是装纯、假。”

“朋友圈晒自拍的都是“妖艳贱货”;秀定位的就是装X精、死肥宅。”

被妖魔化的微信,在一群自称能“看透人性弱点”的“性格分析专家”笔下,成了判断一个人性格的黄金铁律。

网络上随便一搜,数百条教人怎么从微信头像和朋友圈识别“渣男渣女”的攻略。

是有多蠢,才会相信微信识人?

火爆朋友圈的鉴定指南里,渣男渣女轮流上榜,各类头像都榜上有名。

网友代入感极强,一批学生会主席和前任男票中枪。

可完全相信微信头像能用来分析人品的,大多是在被思维定式支配。

长得好看的人容易凭第一印象就吸引人的注意,在看到好看的微信头像时,也会自发地产生美好的感觉,进而延伸到用这张微信头像的人身上。

于是前有西安男生看中了女孩头像是张漂亮自拍,就被骗买手机、电脑,还买房;

后有

轻信一张头像,给

热恋中“女网友”狂打钱求见面。

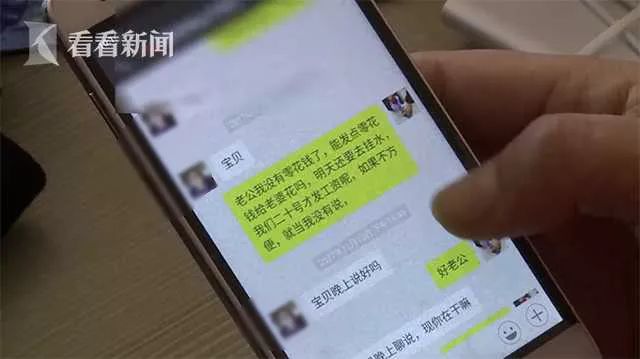

江苏的韦某和微信里的“老婆”热恋许久,用词亲昵

江苏的韦某和微信里的“老婆”热恋许久,用词亲昵

久久见不成,报警后才发现,“老婆”是个彪形大汉。

虽然有研究表明,人们面对他人微信头像的第一反应,和生活中见到陌生人的第一反应具有很高的相似性,

但在没见面、或者没有深入交流做基础的情况下产生的判断,未免自嗨过了头。

头像英俊的人不一定真的帅气,头像搞笑的人也不一定就有开朗的性格。

有个浏览量很高的问题,“经常更换微信头像的人的心里是怎样的?”,一条回答是:

“

微信头像,我根本没当真,随时随地,想换就换。”

那些非要用微信头像分辨渣不渣的人,人家本尊都没当回事,所谓分析不过是自己和自己较劲。

有人说,“互联网时代,你永远不知道,对面正在和你聊天的是不是一只狗。”

存下一张海边的图片,就能发朋友圈说自己在旅游;找一本书,凹个造型就放下,也可以配文字“今天看了一天书,好棒呀!”

那些攻略里告诉你:经常晒旅游照的男人大多单身、家世好、性格积极,是理想的结婚对象;而爱看书的男生大都温柔、绅士有教养。

如此“真经”,包装过后总能骗到一众依赖微信的人。

前段时间,某大学女生用照片曝光了舍友朋友圈照片的内幕。

宿舍乱成猪窝,衣服随意丢在地上,被子散乱,床上堆着乱七八糟的东西;桌上的化妆品、书籍、充电线、水杯,乱放一气。

拥挤的宿舍 / 中国青年报

拥挤的宿舍 / 中国青年报

到了朋友圈,就是精致的“猪猪女孩”。

照片里悠闲的度假风 / 中国青年报

见怪不怪,据英国

《每日邮报》报道,研究发现大约三分之二的人在社交媒体上发图,只是为了让自己的生活

看起来

更加多元化。

甚至有6%的人会借别人的东西发到自己的社交平台上,而这样做的目的,只是为了让人关注。

人秀晒炫的欲望需要得到满足,而朋友圈作为宣泄口早已不是新鲜事。

但不可取的重点在于,看见“精英范儿”就认定了是理想对象,看见“小确幸”就觉得人家在显摆。

有网友说她借了一本《1Q84》,书很厚,花了三天看完,觉得书有趣就发了一条朋友圈,没想到很多人说她“假”。

一个平时很少联系的男生甚至留言,“你可真能装,这么厚的书才几天就看完了,看得懂吗?”

看不到屏幕另一端的真实那个人,

朋友圈不能全信,可反要驳斥它没法让人看清真相,就难免狭隘。

美国著名思想家艾默生写过一段话:智力取消了命运,只要能思考,他就是自主的。

抓住一点共性,就依赖社交媒体的表象给人下定义,正是丧失独立思能力的体现。

武汉的樊某事业有成,微信好友大都是领导、客户、同事,所以

他把朋友圈当成纯工作平台,

不喜欢在朋友圈发吃喝玩乐的照片。

接受采访时他说,本来和女朋友关系很好,已经到了快结婚的程度。但一天

女友翻看他的朋友圈,发现没有自己的照片

,就在网上问网友,

结果得到回答,一致认为樊先生是个渣男

。

“不发你照片就是因为不爱你,把你当备胎。”

女朋友闹着要他一定要发朋友圈,不然就分手。

深圳一对情侣借LED巨幕大秀恩爱 / 视觉中国

深圳一对情侣借LED巨幕大秀恩爱 / 视觉中国

对微信走火入魔,不仅局限了自己的接受范围,同时还会在无形中,就对别人的生活指手画脚。

恋爱时不发朋友圈不见得就是渣男,总用恩爱的照片刷屏的人不一定就是真爱。

爱不爱和发朋友圈不是正相关,也不是负相关,而是不相关。

越来越被“僵硬化”的定义在局限着我们的判断

:晒书就是“装”,晒定位就是“秀”,晒自拍就是“妖艳贱货”,什么不发就是“高冷渣男”。

即便心中没有芥蒂,也要被某些文章带的节奏引得多想几分。

过去的思考在“一阵风”的网络世界中消失殆尽,只剩下人云亦云。

网络的出现方便了人们的生活,也使一部分人的大脑开始拒绝更新。

沉浸在这个虚拟世界,变得只有批评、指责,没有理解。

有人说,“认真你就输了。”

可谁也避免不了看多了这种论调,判断受影响,心情瞬间被破坏。

都听过盲人摸象的故事,摸到牙齿、耳朵的人,与摸到腿、尾巴的人,争辩不休大象的大小形态。

可是四个人没有一个说得对,就像活在微信里我们。

那些所谓“分析专家”认为的油腻、虚伪,不过是过分解读,却也

遮住人的双眼

。

微信头像可以被选择,朋友圈的呈现方式也可以自我定义,这些被看到的都是经过筛选后的个人“生活”,没有多大参考价值。