5月22日下午,一代医学传奇、“中国肝胆外科之父”、中国科学院院士吴孟超病逝,享年99岁。

吴孟超,1922年8月31日出生于福建省闽清县,马来西亚归侨,1940年进入同济附中,1949年毕业于同济大学医学院,获学士学位。吴孟超师从中国著名外科学家裘法祖,擅长肝胆疾病的各种外科手术治疗,尤其擅长肝癌、肝血管瘤等疾病的外科手术治疗,年逾九旬仍然活跃在门诊、手术室和病房。

1991年当选中国科学院院士,2005年获国家最高科学技术奖。2011年5月,我国将17606号小行星命名为“吴孟超星”。

2019年1月14日,97岁的吴孟超才退休。他从医70余年,救治1.6万肝胆病人,退休前每周至少3台手术。

只要一进入手术室,他就感到莫名踏实。“只要能拿得动手术刀,我就会站在手术台上。如果真的有一天倒在手术台上,那也许就是我最大的幸福。但是,如果我不能保证完成手术的话,也绝不再上手术台。因为,我不能拿病人的生命逞强。”

视频:央视新闻

年轻时候的吴孟超

1922年8月31日,吴孟超生于福建省闽清县白樟乡的一个贫苦农家。由于家庭贫困,为了养家糊口,吴孟超的父亲和几个同乡一起去了南洋打工挣钱。那个时候,家里常常揭不开锅,小孟超也因为严重的营养不良,直到三岁时才会走路。

有的时候,小孟超实在饿得不行了,就往外婆家里跑。舅舅见到他瘦得皮包骨头,很是心疼,于是去田地里捉几只青蛙,回来炖了给他补补。母亲常说,那段时间如果没有舅舅,根本熬不过来。最终,迫于生计,五岁大的吴孟超就随着母亲一起,漂洋过海来到了马来西亚,投奔在这打工的父亲。

虽然一家人团聚了,但是他们身居异国,举目无亲,相依为命。为了生活,六岁的吴孟超就开始在橡胶作坊里干活。八岁起,每天天还没亮就顶着油灯,光着脚,随着父亲去橡胶林割橡胶。

因为父母这一辈子吃尽了没有文化的苦,所以他们决定再穷也要供孩子上学。吴孟超作为家中的长子,也成为了家里的重点培养对象。

在当地进步华侨办的光华中学,吴孟超上午割橡胶,下午上学,并在此接受了早期的爱国主义教育。等到初中毕业时,吴孟超的双手已经磨出了厚厚的老茧。

“我原先的名字叫孟秋,在念书念到一年级以后,我就觉得这个‘秋’字不太好,有一点像女孩子的名字,我有一点不太服气。当时就想,‘秋’跟‘超’在福建口音中有一点音相近,于是我就把这个字改了,是我自己改的……”这应该是童年吴孟超从内心呼唤自强的信号,也是他性格中“自强”的火苗在心灵的闪现。

吴孟超在制作肝脏血管铸型标本

光华中学的校名由孙中山先生亲笔题写,寓意“光耀中华”。时任校长程立军是位爱国华侨,办学很有方法。当时,英国殖民当局禁止马来西亚学校教授中国历史,但程立军总是想方设法,为学生讲述中国五千年的悠久历史和灿烂文明,把“国家兴亡,匹夫有责”的民族魂,灌注到这些漂泊海外的游子心中。

1937年,抗日战争爆发。中国共产党的抗日主张和英勇作战的事迹,成为马来西亚华侨们的热议话题。初中毕业,按照当地习俗,校方和家长是要出资让毕业生聚餐一次的。当钱收齐之后,身为班长的吴孟超建议,把聚餐的钱捐给祖国正在浴血抗战的前方将士。建议立刻得到全班同学的拥护。于是,这笔捐款,通过爱国人士陈嘉庚的传递,送往抗日根据地延安。

没想到的是,在毕业典礼时,学校收到了八路军总部以“毛泽东、朱德”的名义发来的感谢电。校长和老师激动万分,立即把电文抄成大字报贴在公告栏上,这件事引起了全校的轰动。

受到此次事件的鼓舞,初中毕业后,他毅然放弃了父母为他学做生意或去英国念书的安排。1940年1月3日,18岁的吴孟超和6名同学一起踏上了回国抗日的道路。

面对破碎的山河和惨遭杀戮的人民,吴孟超在种种原因不能去延安的情况下,决心走“科学救国”“教育救国”的道路。其间,吴孟超相继经历了抗战胜利、解放战争爆发、上海解放……他也由懵懂少年成长为一名实习医生。

1949年5月27日清晨,吴孟超打开医院宿舍临街窗户,看到马路边一排排解放军战士和衣而睡。“我被眼前这支纪律严明、秋毫无犯的军队深深地震撼,萌发了‘我要加入中国共产党’的强烈愿望。”吴孟超说。此后,

他19次递交入党申请书,最终在1956年光荣入党。

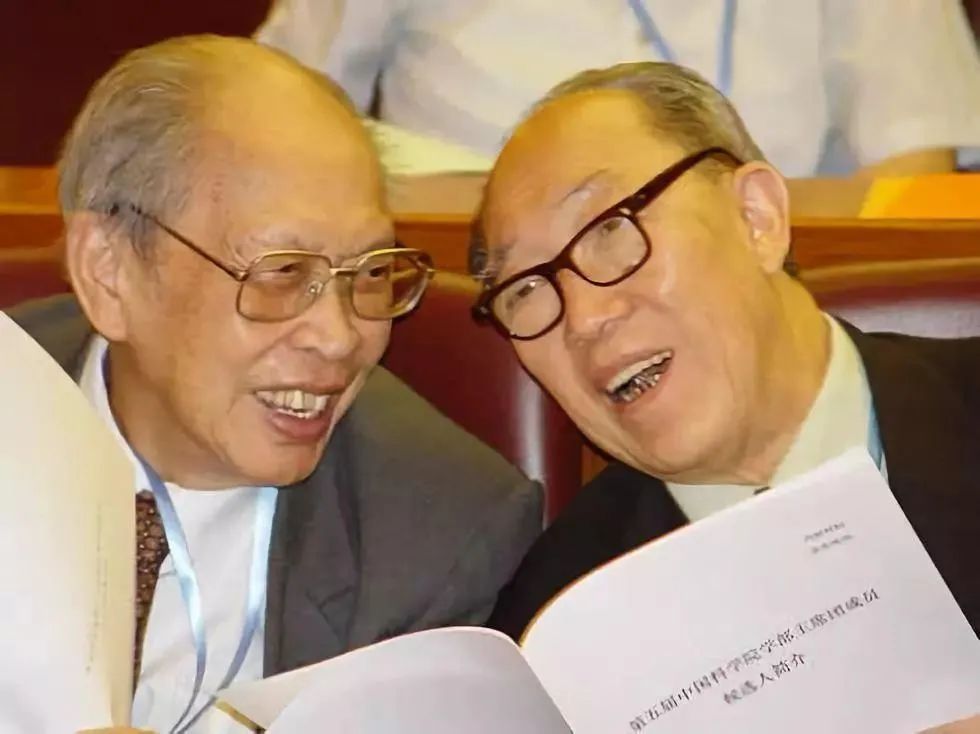

裘法祖(左)和吴孟超(右)

1943年秋天,吴孟超考取了德国人创办的同济医学院,自此开启了他的医学生涯。当听说裘法祖教授要来上课的消息,他感到无比惊喜。

裘法祖是谁?他曾在第二次世界大战中,凭借出神入化的手术刀,在废墟中挽救了无数德国人的生命。从头到脚,人身上每个部位的手术他都能做,而且做起手术来如行云流水,干净利落,一气呵成,一个多余的动作也没有。连以严谨著称的德国人都自愧不如,被德国人誉为“当代中国外科之父”。

1954年至1958年,吴孟超从查房、检查病人到科研、开刀,一直与裘法祖在一起。4年的贴身学习,让吴孟超直接接触了裘氏刀法。

“后来就学他的方法,基本到现在,我的手术开刀方法风格都是他教的”。在吴孟超的眼中,裘法祖对学生要求严格,但他对待病人却很耐心负责,他曾亲眼看到老师趴在病床边观察患者的小便剂量。

“我的一举一动他都写下来,非常勤奋,非常刻苦,非常聪明,对病人非常了解。”裘老曾连用4个“非常”形容他的得意门生。

跟在裘法祖身边学习了2年之后,吴孟超的手术做得越来越像老师了。1956年当他转为主治医生开始独立工作时,吴孟超想到自己该怎样发展,裘法祖指点说:中国的肝胆外科还是一片空白,还有许多问题需要解决。正是裘老指点出了中国肝胆外科的创始人,吴孟超也终生感激着这位比他大了8岁的老师。

裘法祖去世前,吴孟超每周都要与他通电话,了解恩师和母校的近况。那时吴孟超也已经是80多岁的人了,但一听说老师要来,都是提前站在大门外,为老师打开车门,扶老师下车,执弟子礼甚恭。

而老师则客气地称这个弟子为“吴教授”,一见到就笑逐颜开。当有一年中央军委授予吴孟超“模范医学专家”荣誉称号时,全场军人,只有特邀到场的裘法祖身着西装。主持人向大家介绍,这是吴孟超的老师,裘法祖已泪流满面:“我光荣啊!”

“一身正气,两袖清风,三餐温饱,四大皆空”“做人要知足,做事要知不足,做学问要不知足”“手术要会做,经验要会写,上课要会说”,裘老的教诲,吴孟超一直没忘,“正是裘老的精神品质,一直鼓励着我走到现在,他怎样要求我,我也是怎样要求我的学生的”。

1979年9月,第28届国际外科学术会议在美国旧金山举行。参加这次会议的有美、苏,英、法等六十多个国家的两千多名外科专家,代表着世界外科的最高学术水平。

中国肝脏外科的创始人吴孟超和中国外科界三位泰斗级人物吴阶平、陈中伟、杨东岳荣幸地接到了大会邀请。

中国人的到达没有引起多少人注意。在相当多西方医学界人士眼中,中国人的荣耀是中医中药,它代表的是人类古老的医学文明。而现代医学文明的源头在西方,只有西方医学家才能在这种档次的会议上成为主角和明星。

从大会宣读论文的目录来看,将在会上宣读肝外科论文的学者一共有三位,吴孟超排在最后,前两位都是西方发达国家的会议代表。

为了这次会议,吴孟超“恶补”了三个月的英语,天天书不离手,一有空就拿出来又读又背。为的就是在代表着世界外科最高学术水平的大会上,不能给国人丢脸。因为要出国,吴孟超还专门定制了新的西服。

紧张而又激动人心的时刻到来了。吴孟超细心听完了两个外国同行的发言后,心里有了底。所以当他走上讲台的时候,最初的那种怯意瞬间蒸发,外国人看到的是一个身材矮小、毫不起眼、但充满自信的中国人。

当吴盂超以流利的英语开始发言时,与会者很快改变了对他的印象。他一开口就镇住了全场:“本文分析从1960年1月至1977年12月手术切除治疗原发性肝癌181例,手术死亡率8.8%,有6例已生存10年以上……”

在吴孟超之前宣读肝外科论文的两名外国学者,两人加在一起的肝癌切除术共18例,吴孟超一个人就做了181例。吴孟超那么高的手术成功率、自创的肝脏解剖理论、自创的间歇性血流阻断止血法等,在与会者中引起强烈震动。

吴孟超接下去论述的手术指征、手术操作、降低手术死亡率、疗效评价等4个问题,每个问题都让会场上的人感到新鲜、有价值。

会议后期,吴孟超被增选为国际外科学会会员。国际医学界用这种方式肯定了吴孟超,也肯定了中国的肝脏外科学。

吴孟超有一双和常人不太相同的手。

2018年,吴孟超登上央视《朗读者》节目,他虽年事已高,但精神矍铄,一上台就给观众敬了一个庄严的军礼,赢得现场观众热烈掌声。节目中,他展示了自己的双手。

央视《朗读者》截图

吴孟超的手,手指修长、灵巧有力、柔软温暖。

不过,现场观众发现,他的右手食指指尖微微向内侧弯曲。为什么?吴孟超平静地解释,这是常年握止血钳和手术刀的结果。

在肝脏的方寸之地,他用这双手,

总共与1.6万颗肿瘤过过招。

《人民海军报》曾讲述了一则故事:1975年1月3日,吴孟超早上刚上班,一名男子双手捧着大肚子撞开了他诊室的门,张口就说要找“神医”吴孟超。见到吴孟超后,这名患者立刻哀求说:“救救我吧!”

吴孟超赶紧招呼病人坐下,仔细询问情况。病人叫陆本海,来自安徽舒城。他的肚子一开始长了一个鸡蛋大小的肿块,在当地医院进行瘤体穿刺时,引起大出血,缺乏经验的医生好不容易把血止住,小心地缝合关闭了腹腔。

可没想到,这个瘤子却越长越大。见到吴孟超时,陆本海的腹部好似十月怀胎。吴孟超经过仔细检查,诊断患者为巨大肝海绵状血管瘤。

这么大的肿瘤里面充满了血液,手术中一旦出现破裂,危险难以想象。当时会诊时,多位专家的意见很一致,做这个手术风险太大,不能做。但如果不做,患者最后一丝生的希望也就没了。征求患者意愿后,吴孟超没有后退,决心为他手术。

那是一次与“死神”的过招。手术中,吴孟超先做了一条不长的腹正中切口,初步探查后,再逐步扩大切口。当预定切口完全切开,巨大的紫色瘤体终于露出原形。瘤体上面顶入胸腔,下端侵入腹腔,随着呼吸一起一伏,就像一头在笼子里折腾够了的野兽。

在医疗团队的辅助下,吴孟超一点一点地小心分离,

整整12个小时后,这个重达18千克的瘤子被完全切除了。

陆本海(左)和吴孟超合影

直到今天,这个瘤子仍是“世界之最”,而这次手术则是被国内外医学界广泛认可的又一个医学奇迹。

肿瘤标本还放在海军军医大学第三附属医院院史馆。

吴孟超的手,还能抚慰患者的心。

熟悉吴孟超的人都知道,

他一般都是用双手去握病人的手,很多病人激动地说:“没想到大名鼎鼎的吴孟超这么亲切随和、平易近人。”

其实,他用两只手跟病人握手有三层目的:一是打消病人思想顾虑,拉近医生和病人的心理距离。二是通过握手他能知道病人体温怎么样,有没有发烧。三是他的一只手顺势往病人的手腕一滑就可以搭脉,判断他们的身体状况。

吴孟超97岁才退休。数十年兢兢业业,他练就了过硬的“站功”“饿功”“憋功”,一台大手术常常要连续站七八个小时,饿着肚子不能进食,哪怕术前再少喝水也难能七八(甚至十来个)个小时憋着尿。

2011年采访程月娥护士长时,她说道:“开完刀就要洗一个澡,这几乎也是所有的外科医生的惯例。吴老开完刀也总要洗个澡出手术室。可是,过春节放长假他不开刀了,会觉得很难受,他总是觉得不踏实,因此会来医院查好房再洗个澡,权当做过手术了,兴许是过个瘾吧!”

也许读者会认为,吴孟超平时的饮食恐怕是“超级”的,否则何以有如此精力?

吴孟超大女儿吴玲说,

“父亲吃得很简单。他对生活一点要求都没有,吃没有要求,穿没有要求,住也没有要求,都没有特殊要求……”

他每天早晨自己煮(后来由保姆帮忙)一瓶脱脂牛奶,放入几粒枸杞,待梳洗完后,再泡入几片曲奇饼干,就当早餐了。上午若连续两台手术,一般下午2点左右在医院吃手术餐,但他从不吃自助手术餐,食堂会为他煮一碗稀饭(地瓜稀饭、南瓜稀饭或红枣稀饭)当主食,而辅食往往就是炒得很清淡的蔬菜或一小块鱼,然后就是半根香蕉。

若手术在上午11点前结束,吴老就会回家吃午饭,吴玲说:“中午如果回来的话,就大半碗米饭,然后烧一个荤菜,有时候炒两个素菜,我们三个人(指吴孟超和女儿吴玲以及保姆)一起吃。晚上的话就烧一锅稀饭,喝喝稀饭,菜都要很清淡的,不吃太油腻的,有时候就只喝稀饭,有时候吃点阿姨做的饼或食堂买的馒头什么的。”护士把自己做的糖醋大蒜头或生姜片送他,他倒是很喜欢吃的,而且家里常备从铺子里买来的酱大蒜头和酱生姜片。

在吴孟超兄妹7人中,他的名气最大,而钱最少。吴孟超曾对劝他到国外发展的弟弟说:“我不是为了钱,要想赚钱,在国内也能成富翁。钱是身外之物,只有事业和精神是永存的。”

1996年,吴孟超就将个人积蓄的30万元加上社会各界捐赠的400万元设立了“吴孟超肝胆外科医学基金”。目前基金已发展成为“上海吴孟超医学科技基金会”,总额已达1500万元。

“当你们帮助别人时,

请记得医药是有时穷尽的,

唯有不竭的爱能照亮一个受苦的灵魂。”

多位浙江医疗界专家学者

缅怀追忆吴孟超院士

吴孟超院士治病救人78载,九旬高龄依然坚守在门诊、手术室和病人的病床前。2005年获国家最高科学技术奖,是我国肝脏外科开拓者和创始人。

昨天,多位浙江医疗界专家学者纷纷缅怀吴院士,追忆与他的交往,以及自己从医之路从吴老身上得到的教诲和启迪。

吴孟超院士是所有后辈的榜样

他的敬业精神激励着我们用最好的年华、

最好的技术去挽救患者

追忆人:郑树森(我国著名肝胆胰外科专家、中国工程院院士)

2007年国际学术会议上,吴孟超院士(右3)、郑树森院士(左3)、陈孝平院士(右2)、徐骁教授(左1)等合影。

“吴孟超院士是我国肝胆胰外科领域的泰斗级前辈,在肝胆胰外科领域作出了非常大的贡献,培养了很多优秀的肝胆胰外科人才,非常了不起。他在肝癌治疗领域,尤其是在小肝癌的治疗方面作出的贡献走在国际前列。”

郑树森院士说:“我与吴孟超院士共同参加过多次学术会议,他非常关心年轻一代肝胆胰外科医生的培养。我印象非常深刻,他在肝胆胰外科领域的相关科研成果、手术技术、治疗方法等,都会毫无保留地拿出来和年轻医生们分享,教导我们如何更好地提升技术水平,更好地为患者服务。”

我国是肝炎高发国家,而乙肝和肝癌的关系密切,“乙肝—肝硬化—肝癌”是病毒性肝炎发展成肝癌的“三步曲”。据统计,每年因乙肝导致的肝硬化和肝癌死亡30余万例。全球每100个新发肝癌患者,有55个在中国。

郑树森院士至今记忆犹新,2007年,吴孟超院士、郑树森院士和王红阳院士等共同倡议的“艾滋病和病毒性肝炎等重大传染病防治”科技重大专项肝癌主题的设立和实施,极大地提高了我国重大传染病以及新发突发传染病的诊、防、治的水平。通过应用一批肝癌诊疗新产品、新技术与规范化方案,肝癌诊断准确率已在原有基础上提高10%,手术治疗患者5年复发率明显降低。新制定中国肝癌肝移植临床实践指南,使肝癌肝移植术后5年总体生存率大幅提高。

吴孟超院士对病人态度和善,每次给病人检查,都会把手洗干净。从这些细节,能够体现出一名外科医生对病人的关爱之情。这一点,非常值得后辈们学习,真正做到了以患者为中心,把病人放在第一位。

郑树森院士说,他最后一次见到吴孟超院士,是在2018年。“当时我们就肝癌相关的国家课题,向吴孟超院士进行汇报。那次见到他,他的精神状态非常好,身体也很好,看上去一点也不像年过九旬的老人,我记得那时候他依然亲自为病人做手术。”

“他是我们的榜样啊!”这次见面,对郑树森院士的触动很大,

“90多岁高龄依然奋斗在临床一线,依然在手术室里为患者做手术,这样的敬业精神激励着一代代的肝胆胰外科医生们,以吴院士为榜样,救死扶伤,尽己所能为患者解决病痛。”

在日常工作中,郑树森院士也是如此要求自己。面对危急重症的病人,只要还有一线希望,就要想尽一切办法去挽救;越是难度大的手术,越是要迎难而上,勇于挑战突破,用最好的年华、最好的技术去挽救患者。

永远铭记吴孟超院士的教导:

做好手术是服务患者的第一本领

追忆人:王伟林(浙大二院院长、肝胆胰外科专家)

“吴孟超院士是我国肝脏外科之父,创造了许多个肝脏手术的‘第一’。”王伟林教授介绍,早在上世纪60年代,我国的肝脏外科手术技术与国外差距较大。吴孟超院士创新研发的手术术式,推动了我国肝脏外科手术的进步,缩短了与国外的差距,中国肝脏手术在国际上取得的地位,离不开吴老所做的工作。

王伟林教授说,他曾与吴孟超院士在肝胆胰外科业内的多个学术交流会议中有过交集,印象最深的是在9年前,他与吴院士以及一行肝胆胰外科领域的专家学者赴法国进行学术交流。

“当时吴老已经90岁高龄了,依然精神矍铄。在和法国、意大利等国家的肝胆胰外科领域的国际专家进行交流时,他的思路非常清晰,回顾了我国肝脏手术的发展史,展示了我国在肝脏外科手术方面的进展,以及在肝移植技术方面的创新,得到了参会专家学者的高度评价。”

几年前,王伟林教授在一次学术汇报中,赶赴海军军医大学东方肝胆外科医院见到了吴孟超院士。当时他正在手术室里亲自为患者做手术,而且是一台难度极高的巨大肝癌手术。

“在观摩手术的过程中,我发现吴老的状态非常好,动作敏捷,手术做得非常细致、漂亮。做完手术后,他对我们说,作为一名外科医生,手术要做细、做精、做好,做好手术是服务患者的第一本领。”王伟林教授说,

“吴老对年轻医生寄予厚望,作为后辈医生,将永远铭记他对年轻医生的教导,永远心怀感激。”

“年轻医生要吃得起苦,

不要畏惧困难,

多做一些临床研究”