0.

大量阅读英文原著,是学好英语必不可少的一步。

只是,原著好像看上去就不好读:

小说还好,情节还能猜;可如果是读非虚构类著作,学知识学技能,常常让人望而却步。

甚至,有时因为起步之初选书不慎,没读下去,竟就和原著从此分手,不再重读。

实在可惜。

其实,原著没那么难读——只是你把它想得过于难懂难读。如何解决?如何像读中文一样无压力读英文?

教你三步,学会读书选书,学记读书笔记,开心看原著。

1.

把阅读变简单。

首先要明确:

原著读不下去,不一定全是英文的锅,可能是阅读习惯的锅。

换句话说:同样的书,换成中文的,你可能也读不下去。

为什么?

因为,坐在书桌前严肃阅读一本非虚构作品,是一项需要打磨的技能,而非天赋能力,天生习惯。

如没练过,何以掌握?

三个小策略,帮你把坐定读书,变得更简单。

策略一:只在精神饱满时读,厌书是大忌。

只用精神饱满、气力十足的时间来读,否则,峰终定律影响下,大脑将读书和疲惫联系起来,一想起读书,大脑痛苦中枢就亮了,于是开始拖延,阅读就无从开动了。

这也就是张五常所说:宁愿饿书,也不要在疲惫时读书,会致厌书,大忌。

策略二:三遍读书,分散负荷。

三遍读书,第一遍快读跳读,知道文章大概说了些什么;第二遍慢读,理清细节;第三遍选读,只读重点。其中,第一遍一律不做标记,第二遍只标疑惑不解之处,第三遍,才开始标记重点。

这同认知科学研究结论是一致的。

第一遍读大意,是先把章节大框架描出来,再看细节,大脑知道把单块拼图放哪里,能更好理解内容;并且,这样学下来,哪怕遗失个别拼图,也不影响大局 (Oakley, 2014);工作记忆区间有限 (Cowan, 2010),第二遍通读处理完新信息,第三遍才好腾出余裕来选重点、找脉络、写笔记、生联系。

执行过程注意:

三遍法可以章节为单位执行, 认知负荷小,容易启动,也方便笔记收工;主要论点论据比细节重要,掌握整体结构比逐字阅读重要;第二遍以「读明白」为目标,一字不差地读,但不标重点,只标疑惑。

以上步骤单独执行时,如一遍无法达意,可同样流程再读一遍,好书难书自是当得住一读再读的。

策略三:「火锅笔记法」,让你读写皆畅快

读书必写笔记,但读书笔记要么不知道如何写,要么往往很难写,解决办法:使用奥野宣之所创「火锅式笔记」。操作极其简单:

1)将他人的发言、通过观察得到的信息等来源于外部的信息标上符号「○」后,再逐条书写

2)对这些信息产生的感想、自己想说的话,用「☆」标记后再写

3)不断重复前两项

用火锅笔记法读书,你印象深刻的一个词、一句话,都可在笔记本标上 ○ 摘录下来(我个人更喜欢 ◎ 符号),再以 ☆ 补上自己的阅读感想。

这样一条读书笔记填空即可生成:

其中 ◎ 与 ☆ 项可交叉出现。

并且,按奥野宣之的说法:感想不一定是成形的东西,写几句「好棒!」「什么?!」也未尝不可。如果一心想写得完美,只会让自己越来越难以下笔。

这样做的好处是:

启动容易。

你可以几乎没有任何认知负荷,开卷就读书,写笔记。

而在阅读这种终身活动面前,一时的效率不重要,

能否数年持续,才是关键

。

而火锅笔记法,就是能助你持续阅读的秘密武器。

另一个值得注意的小技巧是,可以规定一套阅读文本标记语言。比如:

我用❓表示阅读疑问,边读边提问,有问就标明;

符号 🔎 则表示待核查内容,比如读到某句,我想查读另外文献以补充印证,就会在当句话标注这一符号。

只在精神饱满时读,用三遍读书法降低每遍阅读负荷,火锅笔记法让读写皆轻松畅快——阅读不难了,读原著自然也就更轻松了 。

2.

把读原著变简单。

很多同学之所以常常一开始读原著便折戟沉沙,是因为他们一听到「读原著」,便准备抄起《傲慢与偏见》《理智与情感》。结果,没读几页,生词多,句子长,书还写得一点不好玩。

读得苦啊。于是拖延,读不下去。

这不怪你。

痛苦让我们拖延 (Emmett, 2000),如果读原著这么苦,你等于每次都要在脑子里先跟自己打一架,花费大力气,才能开始读。但个人意志力小池塘是个消耗品,每天定量,用完就没了

(Muraven, Tice, & Baumeister, 1998)

。因此,开读原著时,如果你不是精神饱满,怕是无法战胜脑海里的小黑人的。

解决办法:多读简单的,多读现代的。

多读简单的:迅速读完几本,你就发现,这事儿,没什么难的。读得爽快,成就感爆棚,书自然也就一本接一本了。

多读现代的,又是为什么?

葛传椝曾专门撰文一篇,提出适合英语学习者的主要读物,要满足以下三点:

1)必须是近一百年内的作品

2)必须是用简单英语写就的

3)必须是英美母语人士写的

为什么是近一百年?因为一百年以前通行的表达方式,今天也许已经不通行了;

为什么须用简单英文写就?因为如果读得太难,你可能就要花大量时间精力,去揣摩言外之意、找出各种出处,容易使你分心。

这点同林语堂先生的观点不谋而合,

他是直截反对看文学名著学英文的

,按他的讲法:

文学名著多半是古人所著,格调内容都与今人不合。比方洋人要学中文,只要《申报》《新闻报》乱看,「自由谈」也好,「春秋」也好,「业余电影」……专刊也好,赁屋、招租、寻子广告也好,必定比念韩愈、柳宗元容易进步。

甚至 ,再近一点的,如十九世纪的作品,林语堂认为也不适合拿来学习:

课堂上念十七、十八,甚至十九世纪英文我最反对,除非是英文已念好,要念文学史。因为这种古文,无论题材、背景、文字、说法、腔调,皆与现代英文不同。读之无味,勉强学来一两字句,反难用得切当。譬如外人念好韩愈的文,要写一段平常记事文,用起「人其人,火其书」,岂不好笑?

《傲慢与偏见》《理智与情感》,好则好矣,但两书分别出版于 1813 年、1811 年,距今已 200 多年,宽松点说是「上古著作」都不是不行,自然不是新手的最佳选择。

当然,把读原著变简单,不是全读简单的,而是一开始时,多读简单的。那,

如果简单的非虚构类读物,仍让你觉得难读难懂呢?

同样不是问题。

英文世界出版行业相当发达,好书、好读的书、写得精彩而简单好读的书,一本接一本,层出不穷,应有尽有。非虚构类暂读不下去,不妨就先读故事,选择大把多。

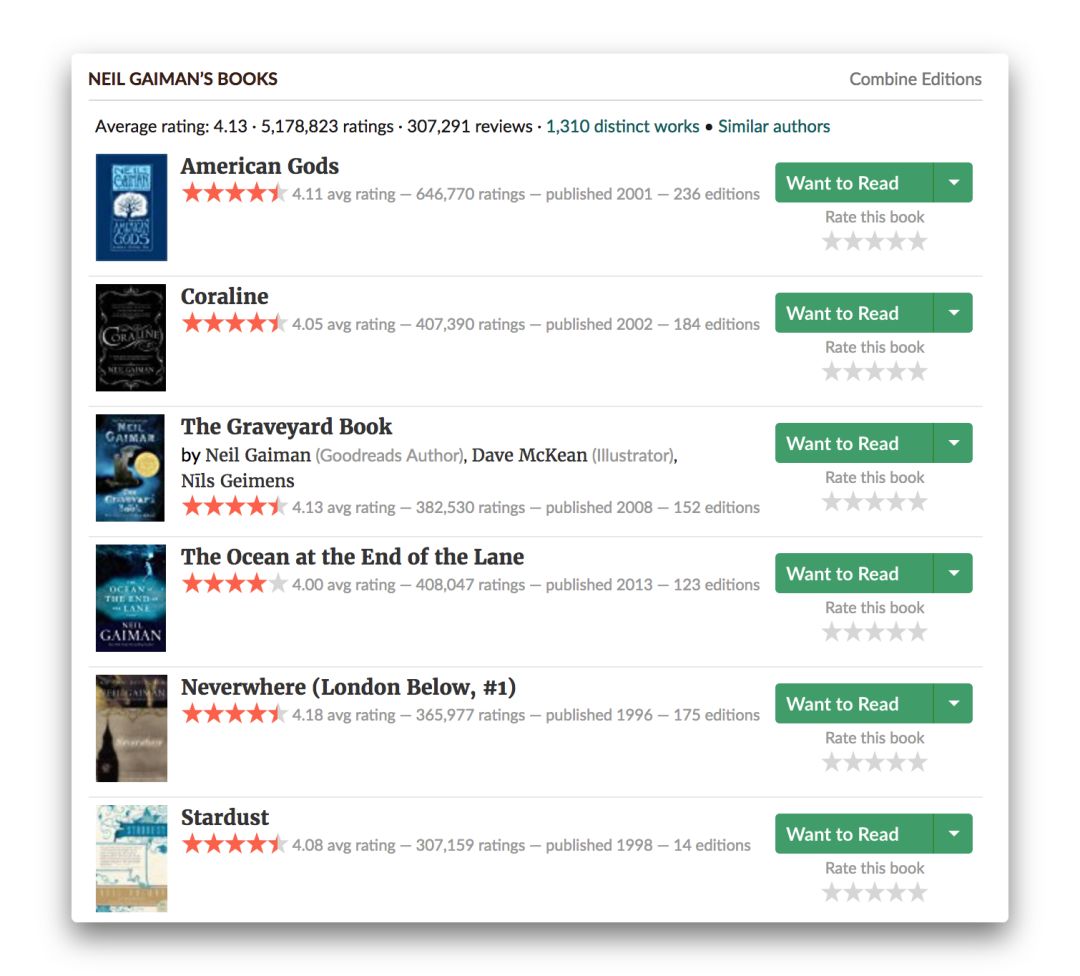

随便一举例:Neil Gaiman。文笔清新,写故事一把好手,多本作品在英文书评网站 Goodreads 上,有几十万人评分,均分还都在 4 分以上。

这就好比有个作者,每写本书,豆瓣就有几十万人去评分,每本均分还都在 8 分以上。

感受一下:

同样优秀的作者,名单可以列一长串。

比如,看奇幻有 Brandon Sanderson 的

Reckoners

和

Mistborn

等系列、Jim Butcher 的

Dresden Files

系列;看谍战有 Daniel Silva 的

Gabriel Allon

系列;看科幻有 Dennis E. Taylor 的

Bobiverse

系列;